15�D��緒n���S�Д����@���{�̓S���̉Б�́@A�[A��Ƃ́@�V�����A���g���l���̉Б�́H

1. ���{�̒n���S���̉Б�

(1) �uA-A��v���x�[�X�ɂ������݂̎ԗ��Б�

�@���݂̓��{�̓S���ԗ��̉Б�́A��ɏڏq���܂����A���a44�N5��15���S�^��81���u�d�Ԃ̉Ў��̑�ɂ��āv�ɂ���ĒʒB���ꂽ�d�Ԃ̕s�R���̊(A-A��A��y��B���3�敪)�����ɂȂ��Ă��܂��B

�@���a62�N4��1���̍��S�����E���c���̍ہA�W�@�����ύX�ɂȂ�����Ƃ��������s�R���̊�u�`�|�`��v�̍l�������A�u���ʓS���\���K���v�A�u����S���\���K���v�A�u�V�����S���\���K���v���̒��Ɏ�荞�܂�܂����B���̒i�K�Łu�`�|�`��v�Ƃ����̕\���͂Ȃ��Ȃ�܂������A�e�@���̒��ɍl��������������܂����B

�@�X�ɁA����10�N������̍s����̋K���ɘa�̗�����A��������{�����A���S���m�ۂ��Ȃ�����S�����Ǝ҂̋Z�p�I���R�x�����コ���邱�Ƃ��ł���悤�ɏȗߓ��̋Z�p��������Ƃ��Ĕ�����ׂ����\���ł�������̓I�ɋK�肵�������鐫�\�K���Ƃ��邱�ƂɂȂ�A����13�N12��25���A�����ȗߑ�151���u�S���Ɋւ���Z�p��̊���߂�ȗ߁v����t����A����14�N3��31�����炪�{�s����܂����B���̏ȗ߂̒��Ɏԗ��̉Б�̋K�肪�Ȃ���Ă��܂��B

�@�u�S���Ɋւ���Z�p��̊���߂�ȗ߁v�̑�5�߂ɂ���Б����͎̏��̂Ƃ���ł��B

��ܐ��@�ԗ��̉Б���

�i�ԗ��̉Б�j

�攪�\�O���@�ԗ��̓d���́A���G�A�@��̔��M���ɂ��Д�����h�����Ƃ��ł�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B

2�@�A�[�N���͔M�����邨����̂���@��́A�K�ȕی�[�u�����ꂽ���̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B

3�@���q�Ԃ̎ԑ̂́A�\�z�����Ђ̔����y�щ��Ă�h�����Ƃ��ł���\���y�эގ��łȂ���Ȃ�Ȃ��B

4�@�@�֎ԁi���C�@�֎Ԃ������B�j�A���q�ԋy�я斱������������Ԏ���L����ݕ��Ԃɂ́A�Ђ����������ꍇ�ɏ��������ł���ݔ���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

(�Е�m�ݔ��j

�攪�\�l���@�Q��Ԃɂ́A�Ђ����������ꍇ�Ɏ����I�ɕ�m����ݔ���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�i��d���̑��u�̋@�\�j

�攪�\���@�^�]�y�ї��q�̈��S���m�ۂ��邽�ߕK�v�ȑ��u�́A�傽��d���̋������f���ꂽ�ꍇ�ɂ����Ă���莞�ԋ@�\������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B

�@�e�ɂ͕ʓr�ʒB�́u���ߊ�v������܂����A�@����ǂ����ł͂���͏o�Ă��܂��A���̏����̒��ɂ��Б�Ɋ֘A�������ڂ�����܂��̂ŁA���������Ȃ��Ƃ���3�������ł͉Б�̑S�̑��A��̓I�ȓ��e�������Ă��܂���B

�@�����̏ڍׂɂ��ċ���������͕\���ɏ������Ԃ�������܂����A

���ƂȂ�u�`�|�`��v���ڂ������a44�N5��15���@�S�^��81���@�u�d�Ԃ̉Ў��̑�ɂ��āv

�ƁA���ߊ��t��������13�N12��25�������ȗߑ�151���u�S���Ɋւ���Z�p��̊���߂�ȗ߁v�i�ԗ��Ɋւ��镔���̂݁j

���������������B

(2) �n���S���̉Б�

�@�ԗ��Ɋւ��ẮA���a44�N�̉^�A�ȒʒB�u�d�Ԃ̉Ў��̑�ɂ��āv�ɂ���āA�n�������^�]����ԗ��A�n�����ɏ����^�]����ԗ����́u�`�|�`��v�ɂ�邱�Ɠ��Ƃ���A���݂͂��̍l��������ʂ̎ԗ��ɂ���������Ă��邱�Ƃ��Љ�܂����B

�@�ԗ��ȊO�̍\�������̉Б�ɂ��Ă͏��a50�N�ɉ^�A�Ȃ́u�n���S���̉Б�̊�ɂ��āv���ʒB����A�n���S��V�݂���ꍇ�͂��̊�ɏ]���Đ������邱�ƁA���݂̒n���S���ɂ��Ă��A�����ɂ��̊�ɓK������悤�ɉ��P���邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B

�@�n���S���̉Б�̊�̖{�������͎��̂Ƃ���ł��B

| �n���S���̉Б�̊ |

| 1 | �@�������̕s�R�� |

| �@ | �@�n���ɂ��錚�����́A�����Ƃ��āA�s�R�����邱�ƁB |

| 2 | �@�h�ЊǗ����̐����@ |

| �@ | �@�w�ɂ́A���̎��W�A�A���y�і��߂̓`�B�A���q�ւ̈ē��������тɖh�V���b�^�[���̊Ď��y�ѐ�����s���W�����펞�Ζ�����h�ЊǗ�����݂��邱�ƁB |

| 3 | �@�x��ݔ��A�ʕ�ݔ��A���U���ݔ����̐��� |

| �@(1)�@�x��ݔ� |

| �@ | �@ | �@�w�ɂ́A�����Е�m�ݔ���݂��A�h�ЊǗ����ɂ��̎�M�@��݂��邱�ƁB |

| �@(2)�@�ʕ�ݔ� |

| �@ | (�A)�@�w�ɂ́A���̐ݔ���݂��邱�ƁB |

| �@ | �@ | (a) | �@�h�ЊǗ����Ə��h�A�x�@�A�^�]�w�ߏ��A�d�͎w�ߏ��A�w���e���y�ъW�אڌ��z���Ƃ̊ԂŘA���ł���ʐM�ݔ� |

| �@ | �@ | (b) | �@�h�ЊǗ����œ����ł�������ݔ� |

| �@ | �@ | (c) | �@�h�ЊǗ����ƒn��Ƃ�A�����邽�߂̖����p�⏕�A���e�i�B�܂��A�n���ɂ����ď抷�����s���w�y�ђn���X�Ɛڑ�����w�̍\���ɂ́A�h�ЊǗ����y�ђn��Ɩ����ʘb���ł��邽�߂̓`���H |

| �@ | (�C)�@�w�Ԃɂ́A��ԋy�уg���l������^�]�w�ߏ��ɘA���ł���ʐM�ݔ���݂��邱�ƁB |

| �@(3)�@���U���ݔ� |

| �@ | (�A)�@�w�ɂ́A���̐ݔ���݂��邱�ƁB |

| �@ | �@ | (a) | �@��~�ꂩ��n��܂ł̈قȂ�2�ȏ�̔��ʘH |

| �@ | �@ | (b) | �@��p����d������~�����ꍇ�A���d���ɂ�葦���Ɏ����I�ɓ_�����A���ʂɂ�����1���b�N�X�ȏ�̏Ɠx���m�ۂ��邱�Ƃ��ł���Ɩ��ݔ� |

| �@ | �@ | (c) | �@�����U�����y�ђʘH�U���� |

| �@ | (�C)�@�w�Ԃɂ́A���̐ݔ���݂��邱�ƁB |

| �@ | �@ | (a) | �@��p����d������~�����ꍇ���d���ɂ�肷�݂₩�ɓ_�����A���̍ےʘH�ɂȂ镔���̘H�ʂɂ�����1���b�N�X�ȏ�̏Ɠx���m�ۂ��邱�Ƃ��ł���Ɩ��ݔ��B |

| �@ | (b) | �@���d���ɂ��Ɩ��ݔ��ɋߐڂ����ʒu�ɁA�w���̓g���l�����܂ł̋����y�ѕ����������W�� |

| �@(4)�@�r���ݔ� |

| (�A) | �@�w�y�щw�Ԃɂ́A�r����L���ɍs����ݔ���݂��邱�ƁB�������A���݂̒n���S���ɂ����ẮA�\�Ȍ���݂��邱�ƁB |

| (�C) | �@�w�ɂ́A��~��Ɛ��H�Ƃ̊ԁA�K�i�A�G�X�J���[�^�[���̕����ɁA�K�v�ɉ����Đ���Ǔ��̉��̗�����W������̂�݂��邱�ƁB |

| �@(5)�@�h�Ό� |

| �@ | �@ | �@�w�Ƒ����̉w�i����̏�~����g�p������̂������B�j�A�n���X���Ƃ̒n���ɂ�����A���ӏ��ɂ́A�h�Ό˂�݂��邱�ƁB |

| �@(6)�@���̑� |

| (�A)�@�w�ɂ́A��C�ċz�����݂��邱�ƁB |

| (�C)�@�ϓd���ɂ́A�����Ƃ��āA��p�̊��C�ݔ���݂��邱�ƁB |

| 4�@���ΐݔ��̐��� |

| (�A)�@�w�ɂ́A���̐ݔ���݂��邱�ƁB |

| | (a) | ���Ί� |

| | (b) | �������ΐ�ݔ� |

| | (c) | �A���U���ݔ����͑������u�����X�v�����N���[�ݔ� |

| | (d) | �A�������� |

| (�)�@�w�Ԃɂ́A�w�Ԃ������ꍇ�͘A�������ǂ�݂��邱�ƁB |

| 5�@�h�ЊǗ��̐��̐��� |

| �@�h�ЂɊւ��鏔�K��������ƂƂ��ɁA���h���h�ЊW�@�ւƂ̘A�����ً̋}�����̐������邱�ƁB |

�@��������܂��ƁA�\�����̕s�R���A�w�ւ̖h�ЊǗ����̐ݒu�A�x��ݔ��E�ʕ�ݔ��E���U���ݔ����̐����A���ΐݔ��̐����A�h�ЊǗ��̐��̐��������߂��Ă���A���S�����������̂ɂȂ��Ă��܂��B

�@���̉Б�̊���u�n���S���̉Б�̊�ɂ��āv�A�u�n���S���̉Б�̊�̎戵���ɂ��āv�A�u�n���S���̔r����̊�v��1�̃Z�b�g�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�u�n���S���̔r����̊�v�́A���a57�N4��15���ɐV���ɒlj����ꂽ���e�ŁA���̓��܂łɍH���{�s�F�\���������ꂽ���̂͊��݂Ƃ݂Ȃ���Ă��܂��B

�@���̔r����̐ݔ��K�́A���e�����肷�邽�߂ɑz�肵���Ђ́A�z�[�������ł͗�ԉЁA�R���R�[�X�����ɂ��Ă͔��X�Ђł��B

[��ԉ�]

�@�@���ۂɎԗ��Ђ��N�����Č�������̂��{���ł����A�����ŏ����@��i���R��j�Ɉُ�d���𗬂������Ă��u�`�|�`��v�ԗ��͉Ђ��N�����Ȃ��������߁A����ȑO�́u�`�|�`�l���v�ԗ��̉Ў������ʂ���ɔ������f�����쐬�A���q�S�������S�ɔ��邽�߂̉��̋��e�Z�x��Cs��0.1m-1�Ƃ��đ�1�����ꏊ�ł���R���R�[�X�K�ɒB����܂łɗv���鎞��7������z�[���i�Γ_�u���b�N�j�̊��C�ʂ����߂Ă��܂��B

[�R���R�[�X��ԉ�]

�@���X�Д������f���́A�����������Ɏ��ۂ̔��X�ɖ͋[���ĐV�����ƎG����u���ĉ�t�������̂ŁA���̓R���R�[�X�Ɋg�U�����܂邽��1000�l���x���n��o���܂Ŕ���܂łɗv���鎞�Ԃ�]�T������10���Ƃ��Ă�Cs��0.1m-1������邽�߁A�R���R�[�X�̑傫���͂�����̑傫���i���g�U�e�ρF1,050��3�ȏ�j���m�ۂ���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@���̂悤�ɁA�w�r�����u�̐v�̍l�����́A���q�����ꏊ�ɓ��B����܂ł̉��Z�x���A�����l���������ʂ��������m�ۂł��鋖�e�l�ȉ��ɂ���Ƃ������̂ŁA�K�\�������܂��ĕ�����悤�Ȕƍߍs�ׂ�O��Ƃ͂��Ă��܂���B

�@�g���l�����ŗ�ԉЂ����������ꍇ�ɂ͒�Ԃ������̉w�܂ő��s�����舵���ɂȂ��Ă��܂����A�g���l�����ɗ�Ԃ�����~�܂��Ă��܂����ꍇ��z�肵�ď�p�̃g���l�����C���u�𗘗p���Ĕr�����A������ł���悤�ɂ��Ă��܂��B

2. �u�`�|�`��v�ԗ��̔R�Ď���

�@�u�`�|�`��v�����݂̎ԗ��̉Б�̊�ɂȂ��Ă��܂����A���̎ԗ��͋@��̏��ԓ��ɂ���Ό����������܂�ĉ�t�����Ƃ��{���ɉЂ��N�����Ȃ��̂ł��傤���B

�@���݂̉Б�͂ǂ��܂őz�肷��悢�̂�����Ȃ����Γ��̔ƍߍs�ׂ�O��ɂ��Ă͂��܂��A����3�N11��11�`13���ɂ����Č��s�u�`�|�`��v�ԗ��̍\���ʁA�ޗ��ʂ̉Ђɑ���]�����s�����߁A�c�c�ۂ̓����Ɏg���Ă���400�`�d�ԁi���a31�N���A���a44�N�ɕs�R�����C�B��R����Ԃ̂l�ԁj���g�p���āi�Ёj���{�S���Z�p�����Â̎��ԔR�Ď��������̌��ݏȓy�،��������L�̃g���l�����ōs���܂����B

�@�����̖ړI��

| �i�C�j | �@�d�C�@��̕s��ɂ�莩�Ȕ��Ɏ���\�������邩�ǂ����B |

| �i���j | �@�ԓ��Ŕ��Ό��i�������݉Ό��j��R�Ă������ꍇ�A�Ђɔ��W����E�B�[�N�|�C���g�����邩�ǂ����B |

| �i�n�j | �@�S���ԗ��p�ޗ����R�Ă��鎞�ɔ������鉌�܂��͗L�Q�K�X�ɂ��āA�ԗ��Ў��ɂǂ̒��x�̉����������邩�A�܂��ǂ̂悤�Ȏ�ނ̃K�X���ǂ̒��x��������̂����ʓI�ɔc������B |

�Ƃ������̂ł��B

�@�Ώێԗ��Ƃ��ẮA�ړ_���A��R��̏��Ȃ�VVVF�C���o�[�^����ԓ�������R����Ԃ̐ړ_���A��R��̉ߔM�̕������Ή\���������Ƃ��āA��R����Ԃ��I��܂����B

�@���̎������e�ƌ��ʂ̊T�v�͎��̂悤�Ȃ��̂ł����B

(��)���H��R�픭�M����

�@�ʏ�͍l�����Ȃ��@��̏d���̏�ɂ��ُ��H���\�����ꂽ���̂Ƃ��āA���H��R��ɉߓd���𗬂����������̂ł��B

�@��R�̂��E�}�̂悤�ɐԔM��Ԃ�ۂ悤�ɂȂ��Ă��A��R���t�����̎��ӂ̉��x�㏸�͂���܂������A�ڎ��ł�����̔�������F�߂��܂���ł����B

(b)�ԓ��R�Ď���

�@�V���������|�w����ɗ��Ċ|���A���̉��̍��z�c�ɃG�`���A���R�[�����T���Ē��������̂ŁA�V������40�ŕ���80�ŕ��A����ɏ]���ăG�`���A���R�[���̗ʂ�300ml��600ml��2�i�K�Ƃ��܂����B�ԗ��̑�����ђʔ����J���ꂼ��̏�����ݒ肵�A���s���ł��邱�Ƃ�z�肵�ăg���l�����Ɋ��C���u�ő������܂����B

�@�V���������|�w����ɗ��Ċ|���A���̉��̍��z�c�ɃG�`���A���R�[�����T���Ē��������̂ŁA�V������40�ŕ���80�ŕ��A����ɏ]���ăG�`���A���R�[���̗ʂ�300ml��600ml��2�i�K�Ƃ��܂����B�ԗ��̑�����ђʔ����J���ꂼ��̏�����ݒ肵�A���s���ł��邱�Ƃ�z�肵�ăg���l�����Ɋ��C���u�ő������܂����B

�@600ml�̎��́A�E�}�̂悤�ɉ����V��ɂ܂ŒB���܂����A�A���R�[�����R���s����Ɖΐ��͋}���Ɏ�܂�A�V�������R���s����܂Ŏア�����c���Ă�����x�ł����B�܂��A���|�̕\�n��l���A��������V����A�������ړ������������͏đ������������܂������A�\�n���Ό��͈̔͂��L�͈͂ɔR���L����Ƃ��������ۂ͌���ꂸ�ɁA�Ό��̉������܂�Ƌ��Ɏ��R�����܂����B

�@�����Ɍv�������ԓ����x���t�˔M�A���Z�x�ƗL�ŃK�X�A�g���l�����̉��Z�x���͓��ɖ��ɂȂ���̂͂���܂���ł����B

�@�R�Ď������̌��ʂ���A���ʓS���\���K���Œ�߂�ꂽ�ԗ��̉Б�ɂ��ẮA���ʑ��}�ɂ�������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����_�͔F�߂��܂���ł������A����w�ԁE�[�w�n���S���p�ԗ��̉Б�Ɋւ��ẮA���̓_�������ۑ�Ƃ��č̂�グ��K�v������Ƃ���܂����B

| �i�C�j | �@���ړ_���ƃA�[�N�����̉\���̒Ⴂ�ԗ��V�X�e���̗̍p�B |

| �i���j | �@�g�p�ޗ��̔R�Ď��ɔ������鉌�ƗL�Q�K�X�̒ጸ�B |

| �i�n�j | �@�Ό�����̊u���̂��߂̎ԗ��Ԋђʔ��̐ݒu�B |

�@�������h��������5�N11���Ɂu�`�|�`��v�ԗ��ł���c�c5000�n�ԗ����g����2���b�g���̓�������ݍ��܂����V���������Ȃ�I�ɂ����ĔR�Ď������s���A���̌��ʁA�Ђ͊g�債�Ȃ������Ƃ������_�Ă��܂��B

�@�������A���̍��ɂ���؍���緒n���S�̉Ђ悤�ȁA�������R�Ă���K�\������p���������ɂ��Ă͎��{����Ă��܂���B

�@�l�דI�ȕ��Γ��ɂ��ẮA�Ό��̎�ނ�ʁA��������ԗ��̕��ʓ��Ɋւ��āA������\�����邱�Ƃ͔��ɍ���ł����A�؍��ŋN�����悤�Ȃ��Ƃ͓��{�ł��N����\��������A��緒n���S�Ɠ����悤�ȏ����ŃK�\�����ɉ�t������ǂ��Ȃ邩�͌��ݍł������̂���_�ł��B

�@���{�̎ԗ��ł͓V�������ɃA���~�������ϔ�p���Ă���ꍇ�������A�܂����݂�400�`�d�Ԃ��X�ɖh�ΐ��\�����サ�Ă���͂��ŁA�Ђ��g�傷�邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv����̂ł����E�E�E�B

�@���q�̈ړ����₷���A�J���������炩�ԑ̊Ԃ̊ђʔ���ݒu���Ă��Ȃ��ԗ�������܂����A��̉ۑ�ɂ���悤�ɁA�ђʔ���݂���Ε��̂悤�ȏꍇ�ł��ߋ��̎��̗�����Ă����q�̔���ЁA���̑��ԗ��ւ̊g�U�h�~�ɖ𗧂̂ŁA���i�͊J���Ă��Ă����邱�Ƃ̂ł���ԗ��Ԕ���1���݂͐��Ă����ׂ��ƂɎv���܂��B

3. �؍���緒n���S�̉�

(1) ��緒n���S�̊T�v

�@2003�i����15�j�N2��18���i�j�A�ʋΎ��Ԃ̉߂����ߑO10���O�A�؍��쓌���̃\�E���A���R�Ɏ����l��250���l�̑�O�̓s�s�A��緁i�Ă��j�̒n���S1���������H�i�W�����A�����j�w�ŕ��ɂ��ԗ��Ђ��������A3�����{�i�K�Ŏ��Җ�198�l�A�����Җ�145�l�Ƃ�����S���ɂȂ�A5���ɓ����Ă��g���s���҂̊m�F�����s���A�����������܂����B

�@��緒n���S1�����́A1991�N12��7���ɋN�H�����s���A1997�N11��26���ɒC��`�����H��14�w10.3km���J�ƁA1998�N5��2���ɒ����H�`���S��15�w14.6km�A2002�N5��10���ɑ�J�`�C���1�w1.0km�����L�J�Ƃ��A�S��30�w�A259km�̘H���ŁA6���Ґ��d�Ԃ�ATC/ATO�ɂ��ō����x80km/h�̃����}���^�]���s���Ă��܂��B

�@��緒n���S���Ђ̂g�o�ɂ��ƁA�{�݁A�ԗ��̊T�v�͉��\�̂Ƃ���ł��B

�@�����H�w�́A1997�N���ɊJ�Ƃ��A3�w�\�������Ă���A�n��1�K�͏��X�X�ɒʂ��A�n��2�K���R���R�[�X��w�������A�n��3�K���z�[���ŁA�z�[���̐[����18���A������149���ŁA2��2���̑��Ύ��ł��B

�@�ԗ��̓h�C�c�E�V�[�����X�Ђ��琧��@�퓙���w�����A�c��͎ԑ̂��܂߂ĊؐV�d�H�Ɓi�����e���ɓ����j�������A�[���������̂ŁA�X�e�����X���ԑ̂�6���Ґ��i3M3T�j�A�u�u�u�e�C���o�[�^����A�ԗ����@�͘A���ʊ�18���A��2.75���A����3.6����4���Ԃł��B

[�H���Ɖw]

|  |

1 Daegok

(��J�A�f�S�N) | 2�@Jincheon

(�C��A�W���`����) |

3�@Wolbae

(���w�A�E�H���x) | 4�@Sangin

(��m�A�T���C��) |

5�@Wolchon

(�����A�E�H���`����) | 6�@Songhyeon

(��峴�A�\���q����) |

7�@Seongdangmot

(�����r�A�\���_�����b) | 8�@Daemyeong

(�喾�A�f�~����) |

9�@Anjirang

(�A���W����) | 10�@Hyeonchungno

(�����H�A�q�����`������) |

11�@Yeongnam University Hospital

(���a�@�A�����f�r�����E�H��) | 12�@National University�@of Education

(�͑�A�M���f) | 13�@Myeongdeok

(�����A�~�����h�N) | 14�@Banwoldang

(�������A�o���E�H���_��) | 15�@Jungangno

(�����H�A�W�����A����) |

16�@Daegu Station

(��緉w�A�e�O���N) | 17�@Chilseong

(�����A�`���\��) | 18�@Sincheon

(�V��A�V���`����) | 19�@Dongdaegu Station

(����緉w�A�h���e�O���N) | 20�@Keungogae

(�N���S�Q) |

21�@Ayanggyo

(��m���A�A�����M��) | 22�@Dongchon

(�����A�h���`����) | 23�@Haean

(����A�փA��) | 24�@Bangchon

(�F���A�o���`����) | 25�@Yonggye

(����A�����Q) |

26�@Yulha

(�I���A�����n) | 27�@Singi

(�V��A�V���M) | 28�@Banyawol

(���錎�A�o�����E�H��) | 29�@Gaksan

(�p�R�A�J�N�T��) | 30�@Ansim

(���S�A�A���V��) |

[�S�̊T�v]

| �g�@�D�@�� | ��緍L��n���S���Ё@1995/11/20�ݗ��@���ݔ� 1.56��won�@���{��

1��won |

| ��{�\�� | �g���l�� 4.15km, �{�b�N�X 23.45km�@�R���N���[�g�����@�S�n�ڃ��[���@60kg/m

�g���l�������Ԋ��C���ɂ�鋭�����C�@�ʏ�͒������C�A�w��O�Ŕr�C�B�Ў��͔��������狋�C����悤�ɐ��� |

| �w | �z�[���� 149m�@�S�w�ɋE�r���ݔ��A�����o���D�A�Ԉ֎q���~���u�A�g��҃g�C���A�G���x�[�^�F3�w |

| �ŏ��^�]�Ԋu | 5�� |

[�ԗ��T�v]

| �T�@�@�@�@�v | �����ʋΓd�ԁ@�d�C�����FDC 1,500V�@�O�ԁF1,435mm |

| �ҁ@�@�@�@�� | 6���Œ�i3M3T�FTc-M1-T-M1-M2-T'c�j36�Ґ��@Tc�F72�@T�F36�@M1�F72�@M2�F36

|

| �ԑ̍\���� | �X�e�����X�\�́A����17.5�i�A����20�jm�A��2.75m�A����3.6m�@�����F���J���˕Б�4�J���~2 |

| �ԗ��d�� | Tc�F33.3�AM1�F36.2�AM2�F33.5�AT�F27.1 |

| ���@�@�@�@�\ | �ō����x80.0km/h�A�����x3.0km/h/s�A�����x�@��p3.5�A���4.5km/h/s |

| ��@�@�@�@�� | Tc�F113��(����42�A����71)�AM�F124��(����48�A����76)�@�@�Ґ�722�� |

| �^�]���� | ATC/ATO�@�����}���^�] |

| ���x������� | GTO�ɂ��VVVF�C���o�[�^����A�U���d���@�@�o��250kW�A�M�A��7.07(99:14) |

| ��@�@�@�@�� | �{���X�^���X����C�� |

| �u���[�L���� | �u���[�L���p��C�u���[�L�@ |

| �T�[�r�X�� | �ԗ��F16,000kcal/h�~2/�� |

| ���@�@�@�@�� | �ؐV�d�H�Ɓ@96.7�`�i��ȓd�C�@��̓h�C�c�V�[�����X�А��j

���@���e���� |

(2) �����̌o�ߓ�

�@�{�����ǂɂ��{���������Ă���A�������\�͂Ȃ���Ă��܂��A�V�����ɂ�鎖���̊T�v�A2�Ґ��S�ĂɎ���o�ܓ��͎��̂悤�Ȃ��̂ł������Ǝv���܂��B

�@�����́A����15�N2��18���i�j�ߑO9��52��35�b�A��緎s�̒��S���ɂ���n���S1���������H�w��6���Ґ���1079���������ɓ������Ƃ��ɔ������܂����B

�@�w�ɐi�������ہA1���ڎԗ��̌���ɍ����Ă����j�i56�j���E�����Ȃ̏�ɒu����������K�\������2���b�g���̓������v���X�`�b�N�e������o���W���J���ă��C�^�[���{�g���̌��ɓ��Ă�ƁA���������オ��A�����̕��ɔR���ڂ�܂����B�j���������悤�ɗ����オ�������q�Ɋ������ɓ]�������A�����ɉ̕t�����K�\�����ƂƂ��ɍ����������ꂾ���܂����B

�@���͏�����V��ւƋ}���ɔR���ڂ�A�����ɑ��ʂ̉��������A�ԗ���z�[�����ɉ����[�����܂����B�Ό��̓K�\�����ł��̂Ŏԗ����ŋ}���ɔR�āA�g�債�A�|���G�X�e�����̍��ȃJ�o�[�A�|���E���^���t�H�[�����̃N�b�V�����A�����r�j�����̏��ނ�A�e�q�o�i�K���X�@�ۋ����v���X�`�b�N�j���̕ǁE�V��ނɔR���ڂ����悤�ŁA�����̍ޗ��͍����ʼn����ƔR���Ղ��A�܂��E���^���t�H�[���Ȃǂ��瑽�ʂ̍�����L�ŃK�X�������������̂Ǝv���܂��B

�@���̒i�K�ʼnw�̉Е�m�킪���삵�A�����i�ߎ��ɂ���ݔ��w�ߎ��ł͉Д����̌x�����̂Ɂu��쓮���낤�v�Ɩ������Ă��܂��A��Ԃ��^�s���镔��ւ��A������܂���ł����B

�@���̒n���S�ɂ͓��{�̈�ʓI�Ȓn���S�Ɠ��l�ɗ�ԁA�ݔ��A�@��̓�����Ď��A���䂷�邽�߂̑����i�ߎ�������A��ԁA�d�́A�M���A�ʐM�A�ݔ���5�w�߂���\������Ă��܂��B

�@�Ɛl������������A��Ԃ̉^�s���Ǘ����Ă��������w�ߎ��̃e���r���j�^�[�ɂ́A�Q�Ăė�Ԃ��~����q��A���ɉ��t�����܂ԓ�����]����o����ΔƂ��f���Ă����悤�ł����A���i�̑[�u���s�����Ƃ��Ȃ��A�w�ߎ��E�����Ђ�m�����̂́A55���Ɍ���̒����H�w����d�b�A���������������悤�ł��B

�@�܂��A�����ꂽ�ԗ��̉^�]�m�͏��Ί�����D�悳�����Ƃ��đ����w�ߎ��ɉД�������Ă��炸�A��q�ɐ��m�ȏ��������Ȃǂ̑[�u�����Ȃ������悤�ł��B

�@���̎ԗ��̏�q�͊K�i���g���Ĕ��܂������A�����ɔZ�������K�i�����˂̂悤�ɏオ���čs���A�r����d�ɂ���Ĕ�퓔�̖���������������߁A�x�ꂽ�l�͐^���Â�݂̒��̔��ƂȂ�܂����B�n��1�K�Œn�����X�X�ɂȂ����Ă��܂����A�Д�������ɖh�V���b�^�[���ʘH���Ւf���A��d�Ɖ��ŃV���b�^�[�̒ʗp���T���o�����A�����x�ꂽ�l�������Ƃ����Ă��܂��B

�@����A��4�����9��56��45�b�A�w�ʼnЂ��������Ă���Ƃ������55�����ɗL�����ɂ�������炸�A�w�߂���̖��m�Ȏw�����Ȃ��܂ܔ��Α��̉���z�[����1080���������āA��Ԃ��܂����B

�@��U�h�A���J���܂������A�z�[���̉����i�����Ă������߂��܂��h�A��߂܂����B�������A57���ɂ͉w�\������d�������߁i�Њ��m�V�X�e�����쓮�������߂Ƃ����Ă���j�A1080���͉w���o�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B���Ђ̓d�͎i�ߎ��́A�d�Ԃ�ʉ߂����悤��1����ɓd�͍ċ��������݂܂������A���܂������Ȃ������Ƃ����Ă��܂��B

�@1080�����w�ɐi�������Ȃ��[�u���Ƃ�Ȃ������̂��ɂ��ẮA�i�ߎ�����Б��́u����قǂ̔�Q�ɂȂ�Ƃ͗\�z�ł��Ȃ������B�w�Œ�Ԃ���q��E�o�����悤�Ƃ����v�ƌ����Ă��܂��B

�@1079���ł͍����ɂȂ����R�ăK�X���q���̑��K���X���Œ肵�Ă���g�S����R�₵�����߁A�K���X���E���A�͑�����O�ɕ��������܂����B�w�͑��Ύ��z�[���ł��̂ŁA�㉺���Ԃ̎ԗ����m��1.2�����x��������Ă��炸�A1079���͓̉����Ȃ��Ȃ��Ď~�܂��Ă���1080���ɂ�����A��������R���ڂ�A�u���Ԃɉ��Ɖ��ɕ�܂ꂽ�悤�ł��B

�@�ԗ��̓X�e�����X�ԑ̂ł��̂ł��ꎩ�g�͓��R�R�����A�Ԓ[���̔���߂�Α��̎ԗ��ɉ��Ă��ɂ������̂Ǝv���܂����A�ԗ��̑��K���X���O��Ă��܂������ƁA�ԗ��Ԕ��͔��̂��߂ɊJ���Ă����悤�ŁA�z�������������̔R���₷�����̂łł��Ă������߁A�}���ɉ��Ă��Ă䂫�A�ԑ̂����傤�ǁu�F�v�̂悤�Ȗ������ʂ����č����ŔR�Ă��Ă������悤�ł��B

�@�]���҂�9���ȏ�͌ォ��z�[���ɓ�����1080���̕�����o�Ă��܂��B����Ԃł̓h�A����U�J�����シ���ɕ����A�o�������悤�Ƃ��Ă��邤���ɒ�d�������A�Y��ł���Ԃɏ�q�̔��x�ꂽ���߂ŁA�X�ɁA��d���Ă��Ă��ԗ��̃h�A�͎ԍڃo�b�e����H�̓d���ŊJ���̂ɁA�}�X�^�[�L�[���Ĉ�l�œ����o���Ă����悤�ł��B���̎ԗ��ł̓}�X�^�[�L�[���ƃh�A�͎����I�ɕ�����A�o�b�e�����܂߂đS�Ă̓d������ꂽ��ԂɂȂ�悤�ł��B

�@�h�A�͎����I�ɕ�����A���U�����ׂ��斱�����^����ɓ����o���Ă��܂��A�e���ɂ͔��J���p�h�A�R�b�N���t���Ă�����̂́A��ʂ̏�q�ɂ͂���������m���⎞�Ԃ��Ȃ������߂�ꂽ�܂܉��Ɖ��ɓ|��Ă������Ƃ����Ă��܂��B�S24�h�A�̂����A�J���Ă����̂�4�J���݂̂������ł��B

�@���Ђ̍H�����ɂ��ƁA���Ԋ��C�����̃g���l������Ă���S�w�ɂ͂��������p�����r���V�X�e��������A������w��g���l���ɂ���r�C���Ȃǂ�ʂ��ĉ����O�ɔr�o�����悤�ł����A�ԗ������́A�R���₷���L�ŃK�X�𑽗ʂɔ�������f�ނ������g���Ă���A����̂悤��2�Ґ������S�ɔR���s����悤�ȍ����̔R�ăK�X����������Ђɂ͑Ή��ł��Ȃ������Ǝv���܂��B

4. ���{�̒n���S�Ƒ�緒n���S�̔�r

(1) �Б�̓��{�̒n���S�Ƃ̔�r

�@���{�̒n���S�̉Б�Ɋւ��ẮA���a50�N�ɉ^�A�ȒʒB�u�n���S���̉Б�̊�ɂ��āv���̊������A�n���S��V�݂���ꍇ�͂��̊�ɏ]���Đ������邱�ƂƂ��A���݂̒n���S���ɂ��Ă��A�����ɂ��̊�ɓK������悤�ɉ��P���邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B

�@�ԗ��Ɋւ��ẮA���a44�N�Ɂu�d�Ԃ̉Ў��̑�ɂ��āv���ʒB����A�n�������^�]����ԗ��A�n�����ɏ����^�]����ԗ����́u�`�|�`��v�ɂ�邱�ƂƂ���A���݂����̍l������������Ă��܂��B

�@��緒n���S�ɉБ�̊�������邩�͕s���ł����A�H�������ɂ���ĉБ����{�ƊT����r����Ɖ��̕\�̂悤�ɂȂ�悤�ł��B����Ȃ����߈���Ă���_���L�邩������܂���B

�@���̕\���������A�ԗ��ޗ��̕s�R���ɂ��Ă͕s���ł����A�ԗ��̃}�X�^�[�L�[�̋@�\�A���p���Ɣ��d�@�ȊO�͂����傫�ȈႢ�͂Ȃ������ł��B

| �@�� | ��Ȑݔ��� | �ꏊ�E�@�퓙 | ��緒n���S | ���{�̈�ʓI�Ȓn���S�i�Б��ȍ~�j |

| �@�w | �r���ݔ� | �z�[�� | �r���@�A�_�N�g�����C�p�ݔ������p | �r���@�A�_�N�g�����C�p�ݔ������p |

| �R���R�[�X | �r���@�A�_�N�g�����C�p�ݔ����ꕔ���p | �r���@�A�_�N�g����p |

| �h�����@1000�u�ȓ� | �h�����@500�u�ȓ� |

| �h�����ǁ@60cm�ȏ� | �h�����ǁ@50cm�ȏ� |

| �w���� | �r���ݔ��Ȃ� | ��p�r���ݔ� |

| ���ΐݔ� | �z�[�� | ���Ί�A�������ΐ� | ���Ί�A�������ΐ��A�A�������� |

| �R���R�[�X | ���Ί�A�������ΐ��A�X�v�����N���[ | ���Ί�A�������ΐ��A�A�������� |

| �w���� | ���Ί�A�X�v�����N���[ | ���Ί�A�X�v�����N���[ |

| �@�B�� | ���Ί�A�X�v�����N���[ | ���Ί�A�������ΐ��A�A�������� |

| �d�C�� | ���Ί�A��_���Y�f | ���Ί�A���f�K�X�� |

| ���ʘH | �o�H�H | �H�i�����H�w�́A�K�i4�ӏ��i�ʁj����j | �z�[���[����n��܂ł̈قȂ�2�ȏ�̌o�H

�z�[�����[����50���ȓ��ɔ��ʘH�̏o���� |

| �h�V���b�^�H | �H | �����A����1�i�i����2���j�A���u���͌��n�őS�S������ɔ��p���i������ˁj���� |

| �d�� | ���d�n�Ɣz�d�n | �ϓd��2���������ŕʌn�� | �ϓd��2���������ŕʌn���B�ϓd����2�n����d |

| ���d�� | ��d���Ɠ���n�� | ���p���Ɣ��d�@���� |

| �g���l�� | �r���ݔ� | ���E�r���@ | �@�B���C�ݔ������p�B���Ԕr�C�����B | �@�B���C�ݔ������p�B�c���܂��͒��Ԕr�C�����B |

| ���ΐݔ� | �A�������� | �H | ����i500�����ȉ��ɑ������j |

| �@�ԁ@�� | �Б� | �������g�p�ޗ� | �i�����ނɑ�����S��F1998�N�H�j | �u�S���Ɋւ���Z�p��̊�v�i���͂`�|�`��j |

| ���Ί� | �H | ���� |

| ��� | �^�]��L�[ | �L�[�Ŕ��S�A�d���f�i�o�b�e���܂ށj | �L�[�Ɣ��J�A�o�b�e���d�����͕� |

| ���R�b�N | ���� | ���� |

| �擪�Ԓ[�ђʌ� | �Ȃ� | ���� |

(2) �����̓����i���ِ��j�Ɠ��{�Ƃ̔�r

�C�A�K�\�������g�������������B

�@�ЊQ��͂ǂ̂悤�ȓ��e�A�K�͂̍ЊQ��z�肷�邩���d�v�ł����A�K�\�������܂��ĉ�t����悤�ȍЊQ�܂őz�肵�đ�����Ă�̂͌����I�ɂ͍���ł��B�������A���ꂻ�̂悤�Ȏ��Ԃ��������Ă���Q���ŏ����ɗ��߂�悤�ɖh�Α����U�����@�����l�����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���{�̒n���S�ł��ЊQ���������Ȃ��悤�ɉw�A�ԗ����̉Б���������Ă��邽�߁A�r�����u���͎ԗ��̋@��ُ̈퓙�ɂ�锭���Ђ�z�肵�����̂ŁA�t���b�V���I�[�o�[�Ɏ���悤�ȉЂ�O��ɂ��Ă͂��܂���B

�@���{�̒n���S�d�Ԃ͖h�Α�������������āu�`�|�`��v�ƌĂꂽ���̂ɏ��������\���ɂȂ��Ă���A�X�ɁA�ŋ߂̎ԗ��͉t���u�u�u�x�C���o�[�^����ԗ��������̗̂��p�ɂ���ĉ�H�̖��ړ_��������Ă��Ă���A��R����ԗ��̂悤�Ȕ��M���ʂ������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ŁA�@��̏ᓙ�ɂ��Ђ��قƂ�ǔ������Ȃ��ł��B

�@�B���_�́A���Γ��̔ƍ߂ɂ����̂ŁA�댯���̎������݂͋֎~����Ă��܂����l�̉ו��܂Ń`�F�b�N�ł��Ȃ��̂ʼn\���͔ے�ł��܂���B���̏ꍇ�ǂ̂悤�Ȃ��̂܂őz�肷��悢�̂�������̂ł����A�ߋ��ɂ͋����̃X�J�C���C�i�[�����u���ɉߌ��h�ɂ���ĕ�����S�Ă������Ƃ�����܂����B

����̂悤��2���b�g���̃K�\���������ɂ܂��Ē������Ƃ��ɖh�ΐ��\�ɗD��Ă���Ƃ������{�̒n���S�ԗ��łǂ��Ȃ邩�͑�ϋ�������Ƃ���ŁA�Ђ��g�債�Ȃ��ƂȂ�Ώ]���̑z��O�Ƃ͂������Γ��̔ƍ߂ɂ��قڑΉ��ł�����e�ł��������ƂɂȂ�܂��B

���A�ԗ������ɔR�Ă��₷���ޗ����g�p���Ă����̂ł͂Ȃ����B

�@1995�N1�`5���ɍs��ꂽ�؍��̌����@�ւł̌����œ����ނȂǂ͕s�R�ށA��R�ނ̔�����Ă����Ƃ����Ă��܂����A�ԗ��p�ޗ��̔������͕s���ŁA���{�̂��̂��R���₷���ޗ����g���Ă����\���������悤�ł��B

�@���{�ł́A�w��̌����@�ւɂ��u�S���ԗ��p�ޗ��̔R�Đ������v�ɂ���ĕ]���������̂����g���Ă���܂���B�������A�s�R�A��R�Ƃ����\���͑��ΓI�Ȃ��̂ŁA���̂ɂ���Ă͍����ɂȂ�ΔR������̂�����܂����A���ۓI�ɓ��ꂳ�ꂽ������@�͖����悤�ŁA��茵���ȕ]�����K�v�Ǝv���܂��B

�n�A�Ђ̔������Ă���w�ɓd�Ԃ��~�߂��B

�@�}�j���A����͑Ό��d�Ԃ͉Ђ̔��������w�̑O�Ŏ~�߂邩�ʉ߂����邱�ƂɂȂ��Ă����悤�ł����A�w�߂�^�]��̑Ӗ��Ȕ��f�~�X�ʼnw�ɒ�Ԃ����A�ďo�������悤�Ƃ������ɂ͒�d�œ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����ň��̎��ԂɂȂ��Ă��܂��܂����B�ʉ߂������Ă���ΑS���Ⴄ�ɂȂ��Ă����Ǝv���A

���̎��𑽂̂��̋]���҂��o�����قȎ����ɂ������Ԃ��̕t���Ȃ��s���ł��B

�@���{�ł��w�Ɏ~�߂Ȃ������͓����ŁA�}�j���A���͂����Ă����i����ӎ����P�����s���Ă��Ȃ��ƁA�����Ƃ������ɍs���ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂悭���邱�Ƃł��B

�j�A��d���āA�\�����^���ÂɂȂ����B

�@�n���S���Ђɂ��ƁA�n���S�̓d�C�n���́A���̂����������ꍇ�A2���ЊQ��h�����߂Ɉ�U���A��5�b��ɖ߂�悤�ɐݒ肳��A���̌�̔��f�͕ۈ��S���҂̔��f�ɂ܂�����Ă���Ƃ̂��Ƃł��B

�@���̗��R�́A�q���������Ă������D����𗣂�ēd�C�n���ɐڐG���A�ΉԂ��U���Ē�d����Ƃ������Ԃ������������߂Ƃ��Ă��܂��B

�@���{�ł����炩�̌����Œ�d�����������ꍇ�͍đ��d���܂����A����ő��d�ł��Ȃ���Βn�������炩�̎��̂��������Ă���\��������A�d�C��������������ƍ��ؒ������̂悤�ɂȂ��Ċ댯�Ȃ̂ŏ��m�F���Ă��珈�u���邱�ƂɂȂ��Ă���A�����ʂō��͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�܂��A��Ԃ𑖂点��u���d�n�v�Ɖw�Ɩ���@�퓙�̓d���ƂȂ�u�z�d�n�v�ł͕ʌn���Ƃ��邱�Ƃ���ʓI�ŁA�؍��ł����̂悤�ɂȂ��Ă��邽�ߕϓd�����̏Ⴕ�Ȃ���Γ����ɒ�d���邱�Ƃ͂��蓾�܂���B

�@�������A��緂ł͍\�����^���ÂɂȂ����Ƃ����Ă���A�u���d�n�v�Ɓu�z�d�n�v�������ɎՒf���ꂽ�̂��A�ǂ̕ی�E���S���u�������Ƃǂ̌n�������悤�ɂȂ��Ă���̂��A�ЂŃP�[�u�����Ă������Ƃ��l�����P�[�u���̃��[�g�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂����s���ł��B

�@�ʏ�̔z�d�n�����̏Ⴕ���ꍇ�ɔ����Đ݂�����̂����p�d���ŁA���{�̒n���S�ł͈�ʂ̕a�@���K�̓r���Ɠ��l�ɃK�X�^�[�r���Ȃǂ̔��p���Ɣ��d�@���������Ă���A�ϓd�����̏Ⴕ�Ă����Ɩ��A�h�Аݔ��A�ʐM�@�퓙�͉^�]�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@����A��緒n���S�̏ꍇ�A���n���͎�d���Ɠ���n���炵���A���p���d�@�͎����Ă��Ȃ������悤�ŁA�\�����^���ÂɂȂ����̂͂��̂��Ƃ��������Ă���Ǝv���܂��B

�z�A���ʂ̉���r�C�ł��Ȃ������B

�@��緎s�n���S���Ђɂ��ƁA���C���u�͉w�̂���n��3�K��5��A�ҍ����̂���2�K��2��̌v7��ݒu����Ă��āA���C�\�͂́A����27���������[�g���A�g���l���ɂ͖���43���������[�g���̉����ً}���ɔr�o�ł���ݔ�������A�����͏��h�@��̋K����N���A���Ă����Ƃ������Ƃł��B

�@��緒n���S�̉w�z�[���A�R���R�[�X�̋E���C�A�r���^�]�̃C���[�W�����}�Ɏ����܂��B

�@�ʏ펞�͉��}���̂悤�ɁA�E���C�����Ă��܂����A�Ђ����������Ƃ��ɂ͓��E�}�̂悤�ɔr�����[�h�^�]�ɐ�ւ�܂��B

�@�z�[���r���̏ꍇ�͑S�Ă̋��E�r�C�������C���z���悤�ɂ��ĉ���r������Ɠ����ɁA��q������K�i�ɏ�w�K�ł���R���R�[�X����z�[���K�։��~�C�����`�������A���Ɋ�����Ȃ��悤�ɂ��܂��B

�@���̍l�����͓��{�����l�ł����A����̉Ђł͉��x��500�`1000�x�ɂ��Ȃ����悤�ŁA�R�Ăɂ�銷�C�\�͂�啝�ɏ����ʂ̃K�X�������A�܂������ɂ��傫�ȕ��͂ɂ���ĉ��~�C����ꡂ��ɏ���㏸�͂��������A�����̐l�����Ɋ����ꂽ���̂Ǝv���܂��B

���z�[���r����

�@���C��ݔ������p���Ĕr�����܂��B���C���̃_�N�g�i��C��ʂ����j�y�ѐ��o�����_���p�ؑւŔr���ɁA�z�[�������r�C�p�t�@�����_���p�ؑւŔr���@�ɓ]�p���܂��B�]���āA�@�A��C���C�t�@���A�@�r�C�t�@���͒�~����A��C�r�C�t�@���̂݉^�]����܂��B

���R���R�[�X�r����

�@1000�u�i���{��500�u�j���Ȃ��悤��60cm�i���{��50cm�j�̖h�����ǂŋ�悵�A���C��ݔ������p���Ĕr�����܂��B�Ў��͋��C�t�@�����~�A���C�n���̃_�N�g���_���p�ؑւœ]�p���A��p�r���@���^�]�����܂��B�r�C�t�@�����_���p�ؑւɂ���ĊҋC���Ȃ��S�r�C�^�]�ɂ��܂��B

| �ʏ펞 | �r���� |

|  |

�ցA�h�A�������܂�q�����ł��Ȃ������B

�@9��58���̌�M�ł́A�^�]�m���u�����܂����v�Ǝw�߂ɖ₢���킹�Ă���A56���ɉw�ɓ��������シ���ɏ�q��������Ȃ������̂��Ƃ����^�₪������Ă��܂��B�ŏ��̒�d�ŏo���ł��Ȃ��Ȃ�܂������A�o���ł���悤�ɂȂ�̂����������������̂������Ă���ԂɎ��Ԃ��o���Ă��܂��A�^�]�m�͏�q���������Ƃ��m�F�����ԗ��𗣂��Ƃ��̏K���Ȃ̂��}�X�^�[�L�[�������Ď������������o���Ă��܂��܂����B

�@���̃}�X�^�[�L�[�͓��{�̃L�[�ƈ���ĊO���ƑS�Ẵh�A���܂�o�b�e�����܂߂ēd������邱�ƂɂȂ��Ă���Ƃ������ƂŁA�h�A���삪�ł��Ȃ��Ȃ�A���Ɩ��������Ă��܂��܂��B���J���p�h�A�R�b�N�̒m���̂���l��������4�J���̔��������J���Ă��܂������A3���͑S�������J���Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B

�@�}�X�^�[�L�[�͍����̒n���S�������Ă���A�斱�����ԗ��𗣂��ꍇ�ɂ͔������Ƃɂ��Ȃ��Ă��܂����A�m�b�`���i���ԁj�u���[�L�ʒu�ɂ��Ȃ��Ɣ����܂���B�܂��A���̃L�[���Ă������I�Ƀh�A���܂邱�Ƃ͂Ȃ��A�\���d���̃o�b�e����H����܂���B��d���Ă��ԗ��̃o�b�e���[�ɖ�肪�Ȃ���h�A�̊J�͉\�ŁA�ԓ��̗\������30�����x�͓_�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@�Ȃ��A���{�ł�2�������̍l�������Ƃ��Ă���A�ǂ��ʼnЂ��������Ă��Ό��̔��Α��ɔ��邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă��܂��B

�g�A�������Ί������قƂ�Ǎs���Ȃ������B

�@�w�ɂ͏��Ί����ΐ�������A�����������悤�Ǝv���ł�����������܂��A�Њg��̐����������A���ʂ̗L�Q�ȉ�����������ɕ����Ȃ��������̂Ǝv���܂��B���{�ł����Ί�ɂ�鏉�����͉Ό����m�F�ł��V��ɔR���ڂ�O�܂łƂȂ��Ă��܂��B

5. ���{�̓S���Ў��̗�Ƃ��̌�̑�

(1) �uA-A��v�܂ł̓d�Ԃ̉Ў��̑�

�@���{�̓S���Ɋւ���Б�͎c�O�Ȃ��玖�̂��_�@�ɋ�������A���݂͊��ɏq�ׂ��悤�Ɏԗ��A�{�݂Ƃ��ɍ\���A�ޗ��ʂŕs�R�������i�߂��Ă��܂��B

�@���̌o�܂ƂȂ�����ȉЎ��̂̏ڍ��͕ʃy�[�W�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂����A���̂悤�ȑ�������Ă��܂����B

�����a26�N4��24���@���S���l���k�����ؒ��@����106���E������93��

�@����܂ł̗�ԉЎ��̂͂قƂ�ǂ���q���̎������i�����甭���������̂ł������A���̎��͕̂����̌����ɂ���Ĕ����������̂ł���A�S���ԗ��̕s�R�����R�����i�̂��������ƂȂ����j���O�̗�ԉЎ��̂ł��B

�@�o�ΎԂ̃��n63�`���d�Ԃ͏��a18�`25�N�܂łɐ��삳�ꂽ�펞�K�i�̍ޗ����p�����Ă��܂������A�ԗ��̕s�R�����R���̊�b�����邽�ߤ�ؑ��q�ԃi�n�t24912�ɂ����ԔR�Ď�����26�N10���l���H��L�앪�H��Ŏ��{���꤂��̌��ʎԗ��̖h�Α�Ƃ��Ă͔��Ό����̏�����h�\������ԗ��ޗ��̓�R����3�_�ɂ��Ă̏d�v�������炽�߂ĔF������܂����B

�@���̌��ʁA�p���^�O���t��2�d�≏���A�p���^�O���t��t�V�q�̎�ցA�h�Γh���̎g�p�A�ԗ��ԂɊђʘH�ݒu�A�O�i���̓�i���A�˕߃R�b�N�̈ʒu�̖����Ǝ戵���@�̌f�o�A��Č˕߃R�b�N�̑��݁A�I�������x�Ւf�@��ϓd�����ɐݒu�A�d�Ԑ��x���V�q�������V�q�Ɏ�֓��̑Ƃ��܂����B

�����a31�N5��7���@��C������@����1���i�V���b�N���j�A������42��

�@������n���S�����K���ɂͤ�O�L���ؒ����̂ɂ��ݤ�d�Ԃɑ��ăZ�����B�h���̎g�p�֎~�A��������f��̐ݒu������@��z���̖h�줓d�ʓd�M�����@��̔M�I�h��Ȃǂ̑[�u���K�肳��A�܂��n���S�d�Ԃɑ��Ă͓��Ɏԑ̂̕s�R�������߂��Ă��܂������A�g�p���̎ԗ��ɑ��Ă͗P�\�[�u���Ƃ��Ă��܂����B���̎��̓d�Ԃ����g�݂͍|���ł����������A���A�����͖ؐ��ł����B

�@���̍�����̎��̂��d�压�����^�A�Ȃͤ���a31�N6��15���@�S�^��39���@�u�d�Ԃ̉Ў��̑�ɂ��āv�̒ʒB�ɂ���ēd�Ԃ̍\�����̑��@��̐����A�戵�ɂ��Ă̑���߁A�d�Ԃ��ɗ͕s�R�����A�ؐ��̓d�Ԃɂ��ĕs�R���������邱�ƁA�A���d�Ԃւ̊ђʘH�ݒu�A�d�C�@��̑ϔM�h�십���A�e�Ԃւ̏��Ί�ݒu�����w�����܂����B

�@��32�N1���ɂ����a32�N1��25���@�S�^��5���@�u�d�Ԃ̉Ў��̑�Ɋւ��鏈�����ɂ��āv�Œn�������^�]����d�Ԃɑ���`�l���A���̑���B�l���Ƃ��ċ�̓I�ȍ\�������߂��d�Ԃ̉Ў��̑���{�v����ʒB���܂����B

�@���̌�32�N7��16���̌䓰�ؐ����c�Ӓ◯��\���ʼn��̒n���S�d�ԂɋN�����Ў��̂܂��A�n�����^�]����ԗ��Ɋւ��ĕs�\���ȓ_������Ƃ������Ƃ���A���a32�N12��18���@�S�^��136���@�u�d�Ԃ̉Ў��̑�Ɋւ��鏈�����̈ꕔ�����ɂ��āv�v�ɂ���Ă�苭�������u�`�|�`�l���v���lj�����܂����B

�����a43�N1��27���@�c�c�n���S����J���Z�{��-�_�J���@�斱���y�я��h�m�畉����11�l

�@���̎��̂͏�q�̎����҂͂���܂���ł������A�s�R���̍ō����A-A�l���Y���ԗ����ߑ�d�������ꂽ���R��̔��M����S�Ă������Ƃ��礊W�҂͂��ȃV���b�N���܂����B

�@�^�A�Ȃ͂��Ƃ̏d�含���礎ԗ��ޗ��̓�R����z���̔z��y�ы@��̔z�u��3�_�ɂ��Ĥ�c�c����H����ɃR���N���[�g���͋[�g���l�������݂�����Ԃɂ��R�Ď������s���Ȃǂ��Ĕ��{�I�������s������a44�N5���ɏ]���̒ʒB��p�~���ĐV�������a44�N5��15���@�S�^��81���@�u�d�Ԃ̉Ў��̑�ɂ��āv�A���a44�N5��27���@�S�^��82���u�d�Ԃ̉Ў��̑�̒ʒB�̎戵���ɂ��āv��ʒB�A�d�Ԃ̕s�R���̊(A-A��A��y��B���3�敪)���ߤ�d�Ԃ̉Ў��̑���������܂����B���̒��Ɏԗ��p�ޗ��̕s�R���A��R���������A�]�����邽�߂��u�S���ԗ��p�ޗ��̔R�Đ��K�i�v���܂܂�Ă��܂��B����͎����̍��S�k���g���l�����̓��̗�ɂ��݁A���a48�N10��11���@�S�^��245���u�d�Ԃ̉Ў��̑�̈ꕔ�����ɂ��āv�ɂ���ĉ�������Ă��܂��B

�@���S�͂��̒ʒB�������Ĥ����������c��������n�����[�g�ɏ[������301�n�103�n�A113�n�Ȃǂ̎ԗ���A-A��Ɋ�Â��Đ��삷��ƂƂ��ɤ���a39�N�J�Ƃ������C���V����0�n�d�Ԃͤ16���Ԉȍ~��A-A��ɏ������Ă��܂��B

(2) ���S�k���{���u�������Ɂv�ȍ~�̉Ў��̑�

�����a47�N11��6���@���S�k�����k���g���l�����@����30���i��1���͎w���@�֎m�j�������714��

�@���S�͓d�Ԃ����Ђ��N�����₷�������̋C���Ԃ�Q��Ԃ�ۗL���Ă��ČX�̗�ԉБ��i�߂Ă��܂������A���̎��̂��_�@�ɕ��O�̊w���o���҂��܂߂��u�S���Б�ψ���v��ݒu������A�S���Z�p�������Ɂu�Ќ������v��V�݂��ė�ԉЂɑ��锲�{�I�ȑ���������邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�����A�k���g���l�����ЂŔ�Q���傫���Ȃ��������Ƃ��āA

| �E | �@�ԗ��̒f�M�ޓ������ʂ̉��E�K�X�������������ƁB |

| �E | �@�����g���l�����ʼnЂ������������ɂǂ̂悤�ɏ��u����̂������m�łȂ��������ƁB |

| �E | �@�ː�����d�������ߒE�o���s�\�ƂȂ������ƁB |

| �E | �@�g���l�����̏Ɩ����ꕔ��Ԃ������������Ă������߁A��q�̔��Ɏx�Ⴕ�����ƁB |

| �E | �@�g���l���O�Ƃ̘A�����g�їp�d�b�@�Ɍ����A�v���ȘA�����ł��Ȃ��������ƁB |

�����l�����܂����B

�@����ɑ��ẮA����5km�ȏ�̃g���l����g���l���Ǝw�肵�i�����ݗ���13�A�V����7�̌v20�ӏ��j�A���ً̋}������{���܂����B

| �E | �@�ԗ��̓�R���̐��i�A�ԓ������ݔ��̐����A���Ί�̑����A�Q��ԓ��Ɍg�ѓd���y�у��K�z�����ړ��B |

| �E | �@�斱���p�����̓��A�����d�b�@�̉��ǁA�Ɩ��ݔ��̉��ǁA���Ί�̐����� |

|

| �E | �@����g���l���t�߂Ƀe�[�[���@�֎Ԗ��̓��[�^�J�[�̔z�u�A�~���̐��A�Д������̃}�j���A�����������B |

�@�X�ɁA���a47�N12���ɐݒu���ꂽ�S���Б�Z�p�ψ���́A��D�H��ɂ������u�ԗ��R�Ď����y�іk�C���돟�������ɂ�����З�Ԃ̑��s�������o�ċ{�Ð��ɂ�����З�Ԃ̃g���l�������s���������{����Ȃǂ��āA�R�c���s���A���a50�N4���ɓS���Б��S�ʂɂ킽����s���܂����B

�@�{�Ð������g���l���i����2,870���j�ł̌��ԉЎ����́A���R�ԂɐV����20�ŁA�A���R�[��300cc���Ό��Ƃ��Ē����A�����ɎԒ[�h�\���Ƃ����ԗ���z�u���ăt���b�V���I�[�o�[��ԂŃg���l�������s���s�������̂ŁA2�x�s���i���J�E�ђʔ��A���E�ђʔ��j�܂����B

�@���̌��ʁA�g���l�������s���ɉЂ����������ꍇ�A�����ɉЂ����A���A���ΎԂ̎Ԓ[�ђʘH�̔���߂đO��̎ԗ��ɔ����ꍇ�ɂ�15�����x�͐l�̂ɑ��ĉ��A�L�ŃK�X�̉e���������A�ː���ԗ��̑��s�����肪�Ȃ����Ƃ���A�Д������̓g���l�����Ŏ~�܂��ď�����������s�E�o����Ƃ��������ɂ��邱�ƂɂȂ����Ƃ����_��

�傫�ȓ����ł��B

�@���̑�͎��̂悤�Ȃ��̂ł��B

| �E | �@�Ђ��N�����Ȃ����߂ɁA�ԗ��̓�R���A���M�@��̑�Ȃǂ��s���B |

| �E | �@�Ђ��������Ă��܂�����A���������A�������i���������s�����E�́A�Ό����m�F�ł����V��ɔR���ڂ�܂łƂ���B�j�A�ԓ��U���i���ԗ��ւ̗U���͉Ўԗ��̑O����薔�͉ЎԂ���2���ȏ�㕔���Ƃ���B�j�A���A���i�W�斱���Ԃ̘A�g�A���q�ɑ��鋦�͕��v���j�A�^�]�̌p���i�ɗ̓g���l���O�ɒE�o���͂��邱�Ƃ���{�Ƃ���B�j�斱���p�����̓��A�����d�b�@�̉��ǁA�Ɩ��ݔ��̉��ǁA���Ί�̐����� |

�@��̓I�ɂ͐V���Ɏ��̂悤�ȑ�����{���Ă��܂��B

| �E | �@��ԉД������ɂ́A�g���l���O�֒E�o���邱�Ƃ���{�Ƃ����V�����}�j���A���𐧒�B |

| �E | �@�ԓ��̔��u�U�[���̎g�p���������邽�߁A�X�e�b�J�[�����傤�t�����B |

| �E | �@�Ԓ[�̖h�\�����A�Q��ԋy�ѐQ���Ԃ̐H���Ԃ̓�R���A�Q��Ԃւ̉����m��̎�t���A�����f�B�[�[���G���W���t���Q��Ԃɑ��鎩�����Α��u�̎�t���� |

| �E | �@����ȁA��ԉ̑���������g���l���ɑ�����A���ݔ��A���U���ݔ��A�Ɩ��ݔ����̐��� |

�@�Ȃ��A�V�����ɂ��ẮA�ԗ��W�Ƃ��āA���Ί�̑����A���nj^���p�n��̂Ƃ��ځA���|�̃��P�b�g�̓�R���A�����@�����̓�R���A�g�[��A�r���c�t�G�d�M��ɖh�M�̎�t�����A�n��ݔ��Ƃ��āA��ލB�̏��Ί�̔z�u�A�o���\���W�̐ݒu�A��ē_���X�C�b�`�̐ݒu�A�d�Ԑ��̑ϔM�������A�P�[�u���̓�R���A�敪�f�H�@�̑��ݓ����s���܂����B

6. �V�����̉Б�

�@�V�����ł��g���l�����ŗ�ԂɉЂ����������ꍇ�̉^�]�戵���́A�g���l���O�֒E�o���邱�Ƃ���{�ł��B�O���̈�ʓI�ȉБ�̂ق��A�q������斱���ւ̉Вʕ��e�ՂƂ��A�ʏ�̔��{�^�������ł͎ԗ�����~���Ă��܂��̂ŁA�Зp���x�{�^���̂�݂�����A

�@��̓���m�F���̂��߂ɉ^�]�䃂�j�^�[���u�̊��p�₠��ԗ��̋@�킪�̏Ⴕ�Ă����̌��S�Ȏԗ��ő��s���p���ł���悤�ɉ^�]������̏�ԗ������𐧌�I�ɐ藣�����j�b�g�J�b�g�i

�藣�����͂����炷���߂�1�����邢�͑�ԒP�ʂ̉�����\�Ȃ��̂�����܂��j���\�Ȃ悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�V�����ɂ͏�z�V�����̑吴���g���l��(22.2km)�Ⓦ�k�V�����̊���˃g���l��(25.8km)���͂��߁A����5km�ȏ�̒���g���l������R����A�����ݒ��̔��b�c�g���l����26.5km�ƂȂ�܂��B�܂��A��Q���A�����̃g���l���ƑO��̒��A���g���l����ᕢ�i�X�m�[�V�F���^�[�j�Ō��Ԃ��Ƃ��s���A�吴���g���l���̏ꍇ�ł́A������31.2km�̃g���l���ɂȂ�܂����B

�@�g���l�����ŗ�ԉЂ����������ꍇ�́A�ʏ�l������͈͂ł́A�{�Ð��̎������ʂ���15�����x�̉^�]�p���͉\�Ƃ���Ă��܂��B�h�ΐ��\�ɗD��C�����̍����V�����ł�����X�ɒ����ԑ��s�ł���Ǝv���܂����A260km/h�^�]�̏ꍇ15����60km�ȏ㑖�s�\�ł���A�����̃g���l���ł͖��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�@�������A����g���l�����ɗ�Ԃ���~����ꍇ���l�����āA

���ݒ��Ɏg��ꂽ�B�E���B�̈ꕔ�𗘗p���Ĕ��A�~���p�H�Ƃ��Ă���A�����ɂ͖h���V���b�^�[�Ə��ݕ\�����A�����ɂ͏Ɩ��A�肷��K�i�����݂����Ă��܂��B

�@�g���l�����ɂ́A�g���l������ē_���X�C�b�`�A�g���l���o������H�܂ł̋�����\�����鋗���\�������݂����Ă��܂��B

7�@�Ìy�C�����i���g���l���j�̉Б�

�@���g���l���͉��}�̕��ʁA�c�f�}�ɂ���悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���A���{�S�����ݐ��c�ɂ���Č��݂��ꂽ�S��53.85km�����钴����g���l���ł��B�{�B�͗�Ԃ̒ʂ�g���l���ŁA����ƕ��s�ɊC�ꕔ�ɂ͍H���p�Ɏg������ƍB�ƒn���������Ɏg������i���B������A���ۂɂ͂����ƕ��G�ȍ\�������Ă��܂��B

�@���a39�N�ɒ����B�@�킪�J�n����A�Ìy�C�����Ƃ��ď��a46�N4���H�����Ɏw��A�V�����f�ʂƂ���A9��28���A�{�B�@�킪�J�n�A���a48�N�ɐV�����̐����v��ɂ���Ėk�C���V�����͒Ìy�C�����ɂ����āA���g���l����Ìy�C�����Ƌ��p���邱�ƂƂ���܂����B

�@���a58�N1��27���ɐ�i���B�A���a60�N3��10���ɂ͖{�B���ђʂ��A���a63�N3��13���ɂ����H�J�Ƃ��܂����B

�@���g���l�����̗�ԉБ�̊�{�����ɂ��ẮA���a54�E55�N�x�́u���g���l���Б�ψ�����ψ���v��

| �E | �@������54km������g���l���ł���A�T�Z�i�ō����x��4�������ϑ��x�Ƃ��Čv�Z�j�œ����̐V����(210km/h)����16���A�ݗ������}�q�ԁi110km/h�j����30���A�t���[�g���C�i�[�i95km/h�j����35����v����B |

| �E | �@�C��g���l���ł��邽�߁A�c�f���`���M��`�����Ă���A�ԗ��̐���n���Ђɂ���Č̏Ⴕ����A�d�C�@��̏�ɂ��ː���d�����Ƃ����ɉ^�]���p�����ĒE�o���邱�Ƃ��s�\�ƍl������B |

�@�Ƃ������Ƃ���A���s���p�����ăg���l���O�ɒE�o���邱�Ƃ�����ꍇ���z�肳��邽�߁A�g���l�����ɒ�_�Ƃ������ʂȏꏊ��݂��A�����ɉЗ�Ԃ��~�����A��q�̔��E�~���ƍ��킹�ď��Ί������s����悤�ɂ��邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�܂��A�B�����x�̏㏸�ƕێ�p�Ԃ̔r�C�K�X�r�o�̂��߁A�c�����̏�p���C���s�����Ƃɂ��Ȃ�܂����B

�@��_�����ɂ�邱�ƂƂȂǂ͏��a56�N8���̍��S������ɕ���ė�������Ă��܂����A�ڍׂȉБ�ɂ��Ă͓��N9��26������J�ƒ��O�̏��a63�N3��1���܂�24��ɂ킽��J�Â��ꂽ�u���g���l���Б�ψ���v�ŁA�R�c�A���肳��܂����B

�@���g���l���̎�ȉБ�͒�_�ݔ��𒆐S�ɍ\������Ă��܂��B����A����ȊO�ɒ�Ԃ��Ă��܂����́A�]���ǂ���~����ԓ��ɂ���ċ~�o���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@���݁A���̒�_�͖{���̖ړI�ȊO�ɗ���C��w�A�g���C��w�Ƃ��Č��J����Ă���A�����ق�g���l���̌��R�[�i�[������A�Ċ����Ԓ��́u�ǂ炦����v�R�[�i�[���Ŏq�������łɂ�����Ă��܁B��ʂ̏�q�ɂƂ��Ă͗V���n�݂����Ȉ�ۂł��傤���A��U�Ђ����������ꍇ�͔��A���Γ��̏d�v��n�ɂȂ�܂��B

(1) ��_�֘A�ݔ�

�@�H���p�B�̂���������Ƌg���ɐ݂��A��q�����S�ɍ~�Ԃł���ݔ��i�ȈՃz�[���j�A���S�ȏꏊ�ւ̔��ʘH�ƍB���ҋ@�ꏊ�A���C�E�r���ݔ��A�Ɩ��ݔ��A���������ɂ����ΐݔ��A���A���ݔ�������܂��B

�i�C�j���C�E�r���ݔ�

�@����ȃg���l���ł��邽�ߎ��R���C�ɑ��������҂ł��Ȃ��̂ŋ@�B���̊��C�ݔ���݂��Ă���A���̐ݔ��𗘗p���ĉЎ��̔r�����s����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�Ў��ɏ�q�����S�ɔ��邽�߂ɂ́A���o�H�ɉ����i�����Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��d�v�ŁA

�@�@��ƍB�͉Ў��̔��H�ɂ��Ȃ�̂ŋ�C���͗�Ԃ̒ʂ�{�B���̋�C����荂�����ƁB

�@�A�Ў��ɏ�q���B�O�ɒE�o�����i�Ƃ��ĎB�𗘗p����̂ŁA�B���̋�C�����{�B��荂������

���K�v�ł��B

�@���������銷�C�V�X�e���������������ʁA�ݔ��K�́A��p���̉^�]�o��Ƃ��ɏ������A�Ў��̔r���ɏ\���Ή��ł��邱�Ƃ���A�B���瑗�����āA�펞�͖{�B�������ɋ��C���ăg���l�����[�̖{�B������r�C�A��ԉЎ��ɂ͗��B�r���Ƃ���������̗p����܂����B

�@��p���C�ʂ́A��ԑ��s�ɂ�锭�M�ɔ����g���l�������x�㏸������A�{�B�������Ƃ��āA1m/s���x�ƂȂ��Ă��܂��B

�@���}�̐��g���l���Б��ݔ��}�ɂ���悤�ɁA�펞�̊��C�͗����̎B�����瑗�����A��i���B��ʂ��ĊC�ꒆ�����Ŗ{�B�ɓ���A����ɗ��{�B���Ɍ������Ĕr�C����c�����C�����ƂȂ��Ă��܂��B���̂��ߏ펞�͎B����{�B�Ɋ��C��������Ȃ��悤�ɉ�������ŘA���g���l���O�f�ʂ��J�ł��镗��Ƃ����ݔ���݂��Ă��܂��B

�@��ԉЎ��ɂ͗��B���ɐ݂����r���t�@�����쓮������ƂƂ��ɉ���������J�����Ƃɂ���ĊC�ꕔ�Ɍ������Ă������C���ڒ�_�ɑ��荞�݂܂��B

�@����ɂ���ď�q�̔�������Ƌt�����̊��C�����m�ۂ���A��q�����ɂ܂���邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂��B�܂��A����З�Ԃ���_�ȊO�Œ�~�����ꍇ�ɂ��A���̒�~�ʒu�ɉ����Ċ��C�ݔ��𐧌䂷�邱�Ƃɂ���Ċ��C���̕��������ɂ��āA��q�̔��y�ы~�������͑S�ĕ��㑤����s����悤�ɂ��Ă��܂��B

�i���j��ԉЌ��m�ݔ�

�@����Ђ̔���������Ԃ𑁊��ɔ������ăg���l���i����}�~�ł���A�܂��A����g���l�������s���ɏo�����Ƃ��ɂ́A�����f�������m�ɔc�����Ă��̌�̉^�]��舵���A�Б����m���ɍs���A���S�x�͔���I�Ɍ��シ�邽�߁A�Ђ̑��������͋ɂ߂ďd�v�ł��B

�@�������A�ԏ�̉Ђ̏ꍇ�͗�ԏ斱�����q�ɂ�锭���A�ʕ��҂ł��܂����A�ԗ������Ђ̏ꍇ�͂��ꂪ����Ȃ��Ƃ���A�n��ŏ����Ђ����m�����������������܂����B

�@���m�����Ƃ��ẮA�M�A���A�����m�퓙�e��̕������l����܂����A���m�Ώۗ�Ԃ������ňړ����Ă���_���l�����āA�ԊO�����x�v�J�����ɂ�錟�m���u�𗘗p���邱�ƂƂ��A�����⊮������̂Ƃ��Č������������m����ݒu���邱�ƂɂȂ�܂����B�J�����̋߂��ɂ͍����h�s�u�݂��ē����Ƀ��j�^�����O���ĉf���f�[�^�ł��m�F�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����̐ݒu�ʒu�����}���A���x�v�J�����̐ݒu�ʒu�ƌ��m�͈͂����}�E�Ɏ����܂��B

�@�ԊO�����Ќ��n���u�́A�J�����Ŏԑ̑��ʂ������X�L�������邱�Ƃɂ��A6cm�~6cm��1�̒P�ʂƂ���X�|�b�g�Ŏԑ̑S���ʉ��x�𑪒�A�g���l������ʉ߂���S��Ԏ�ʖ��ɕۗL���Ă���ʏ�f�[�^�Ɣ�r�A���M�����Ȃ��͂��̕����ɍ������x���v�����ꂽ�ꍇ�ɉЂƔ��f���܂��B�ʉ߂��Ă���Ԏ�f����̂́A���z�u�̈Ⴂ����Ԏ����肷��Ԏ����n���u�̖�ڂŁA�J�����̎�O�ɐݒu����Ă��܂��B

| ���F�Ќ��n���u�ƍ����h�s�u

���F���Α��̐ԊO���J����

|

�@�ł��邾�������ɂ����m�Ɍx����o�����邽�߂ɁA������@�ً͋}�x��Ɣ���x��̓�i�K�ɂȂ��Ă��܂��B

���ً}�x��

�@��Ԏ�ʂ┭�M�ʒu�ɂ�����炸�A��Ԃ̑��ʂɒʏ�͌���邱�Ƃ̂Ȃ����x�����m�����Ƃ��ɑ����ɏo���x��ŁA�댟�m���l�����Ċ���x���z�������̂��㉺������3�X�|�b�g�i6�~6cm�j�A�����A�����̘A��������3�X�L�����A�����Ċϑ����ꂽ�Ƃ��Ɍx��������܂��B

������x��

�@�ʏ픭�M�̌�����ʒu(�Ԏ�����̋���L1l�`L2�͈̔́A���[���ʂ��獂��H1�`H2�͈̔�)�ɂ����āA���炩���ߗ�Ԏ��(�@�֎ԁA�d�ԁA�q�ԓ��j���Ƃ̒ʏ�̔��M�̈ʒu�A�L����A�ō����x��o�^���Ă����A���肵�����x���z�Ɣ�r���Ă�����Ĉُ�Ɣ��f�����Ƃ��ɏo���x��ł��B�܂�A�ʏ�l������ō����x(Ta)�ȏ�̔��M�����̖ʐ�(Sa)���z�����ꍇ�A���邢�́ATa�������Ȃ����x(Tb)��������x�̖ʐ�(Sb)�ȏ�̍L������݂����ꍇ�̂����ꂩ�̏ꍇ�ɉЂƔ��f���܂��B�܂��A�ʏ픭�M�̂Ȃ��ʒu�ɂ����ẮA����xTao���镔���̖ʐς��A��̖ʐ�Sao�����ꍇ�ɉЂƔ��f���܂��B

�@�x�o���ꍇ�ɂ͒�_�ɑ����m���ɒ�~�����Ȃ���Ȃ�܂���A�ʏ��ATC�M���ɂ���Ԑ���͍s�킸�A�����~�ʒu�̖�1000m��O�ɐ݂����u���[�L�J�n�ڕW���ƒ�~�ʒu�O�����ɐ݂�����~�ʒu�ڕW����_�������A�����ڕW�ɏ斱���ɂ��}�j���A���u���[�L�Œ�Ԃ���^�]���@�ƂȂ�܂��B

�@��ԉЎ��ɂ̓g���l�����𑖍s���̑���Ԃɑ��Ĕ�Q���y�ڂ��Ȃ��悤�ɁA�Ό���ԋy�ь㑱�Ԃɑ��ẮAATC�ɂ�����~�M�����������Ă��̏�Ɉ�U��Ԃ����ĉЗ�Ԃɋ߂Â��Ȃ��悤�ɂ���ƂƂ��ɁA��s��ԋy�т���������Ԃ͂��̂܂ܑ��s���ăg���l������E�o�����܂��B

�@�����̉З�ԋy�ё���Ԃ̐���ً͋}��v���邽�߁A�ԊO�����x���Ќ��m��ƘA�����Ď����I�ɍ쓮����悤�ɂȂ��Ă���A�斱��������̒ʕɂ��ꍇ�ɂ͔��قɂ���i�ߏ��̎w�߈��ɂ��{�^������ł����l�̐��䂪�ł��܂��B

�i�n�j���ΐݔ�

�@��_�ɒ�Ԃ����ԗ��̉Ђ�f���������邽�߂̐ݔ��ł��B

���������ݔ�

�@��ԏ㕔�A���ʉ����A������3�J���Ƀ��[������5m���Ԋu�Ńm�Y�����ݒu����A�A���U���H��40����1���Ƃ��Đ����Ƃ��Ă�2��擯��������40���ȏ�m�ۂ��Ă��܂��B

�@�J�[�g���C���^�s���ɂ͐ύڎ����Ԃ̔R�����ЂɑΉ����邽�ߍŏ���20���͐������A�̌��t�����Ηp���ɉ����邱�Ƃɂ���ĖA�������s���܂��B���̂��߁A���t�^���N�Ɣz�ǂ�����Ă��܂��B

�@�������̑���͌��n�y�є��ق̎i�߃Z���^�[�łł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�����ΐ�

�@�斱�����ɂ���Ƃ��Ďԓ��Ђ̏������Γ��̂��߂ɘA���U���H�Ԋu�Ő݂��Ă��܂��B���d����{���Ă���A�������������ɂ���āA�������ł��g�p�ł��邱�Ƃ����m�F����Ă��܂��B

����_�ȊO�̏��ΐݔ�

�@�g���l���i���O���邢�͒ʂ�߂��Ă���Ђ�������Ԃ͒Ìy���ʉw���͐V���̗��w�ɒ�Ԃ��邱�ƂɂȂ��Ă���A�����ɂ����ΐ����݂����Ă��܂��B

(2) ���U���ݔ�

�i�C�j�ꎞ�ҋ@�ꏊ

�@�З�Ԃ���_�ɒ�~�����Ƃ��ɁA��Ԃ�����S�ɗ��q��n��܂ŗU�����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B�������A�吨�̏�q��n��180������n��܂ň�C�ɔ����邱�Ƃ͂قڕs�\�ł���A��Ԃ��~�肽��q�͍B���̈��S�ȑҋ@�ꏊ�Ɉꎞ���A���S�̊m�F�A�A���A�x�{�̌�n��ɗU�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@���̐}�ɑҋ@�ꏊ�������܂����A�����̐V������z�肵��1000�l���x�ɑΉ��\�ŁA�x���`�A�֏��E���ʏ��A�X�ߎ��A�~�쎺�A�A���l�ߏ����ݒu����Ă��܂��B

�i���j�B�ݔ�

�@�ҋ@�ꏊ����n��ɏo��ꍇ�̌o�H�ƂȂ�̂��B�ݔ��ŁA�K�i�A�Ɩ��y�ю肷�肪����A�܂��A�ێ�̂��߂Ɏg����g�d�ݔ��i�l�ԁj���݂����Ă��邽�߁A���ɕ��s����Ȑl���o���ꍇ�ɂ͂���𗘗p���邱�Ƃ��ł��܂��B

���̐l�Ԃɂ͗���C��w�◳��g���l���L�O�قŏ��ꂽ�o���̂����������Ǝv���܂��B

�i�n�j�Ɩ��ݔ���

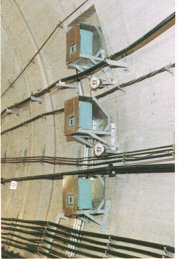

�@��_�ɒ�Ԃ�����Ԃ���B���ҋ@�ꏊ�܂ł̋�ԑS���100���N�X���x�̔��p�d���Ƀo�b�N�A�b�v���ꂽ�Ɩ�������AITV�J�����ɂ��̔c���ƗU���A�������ݔ��ɂ����̒A�U�����ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�e���ɗU�������ݒu����Ă��܂��B

�@�܂��A�{�B���ɂ͍ݗ��̃g���l���Ɠ��l�ɑS���ɂ킽����1���N�X���x�̏Ɩ����݂����Ă���A3�u���b�N�ɕ�������Ċe�u���b�N���Ɍ��n�܂��͔��َi�߃Z���^�����ē_���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�i�j�j���A���ݔ�

�@�g���l�����ɂ́A��Ԗ����A�斱�������A���W�R�[���A���h�����A���d�b�A�����d�b���̐ݔ����݂����Ă��܂��B

(3) �h�ЊĎ��̐�

�@���g���l���̊e��h�Аݔ��͑��݂ɖ��ڂɊW���Ă��邽�߂ɁA�S�̂�L�@�I�ɊĎ��A���䂷�邱�Ƃ��K�v�ł��B

�@�����̋@�\�͒ʏ�̉^�]�E�ۈ��W�ݔ��̊Ď��A����Ƃ����ڂȊW�����邽�߁A���ىw�߂��̔��َi�߃Z���^�[�������Ă��܂��B

�@�h�ЊW���͎{�ݕ\���ċy�ъe�w�߂̑�̃��j�^�[��ʂɕ\������ƂƂ��ɁA�h�Ћ@��̐�����e�w�ߑ�ōs����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�{�ݕ\���͒n�}���\���ՂƂ��A�e��h�Аݔ��̍쓮���ԉ^�]���̕\�����s���A��펞�ɂ͖h�Е\���ՂƂ��Ďg�p�ł���@�\�������Ă��܂��B

�@�e�w�߂̖h�Џ��̐��䥕\���́A�e�w�߂̋Ɩ��͈̔͂ōs���A���݂Ɋ֘A������͎w�ߊԘA���ɂ��`�B����悤�ɂ��Ă��܂��B

�@�܂��A���n�ɂ�����Ή��Ƃ��ẮA����A�g���̒n�㕔�ɓ���̕ێ�_�����̂��߂̊e��h�Ћ@��̐��䥕\�����ł���ݔ����ݒu����Ă��܂��̂ŁA��ԉГ��̏ꍇ�ɂ͂�������p���Č��n���{���Ƃ��邱�Ƃ��ł���ݔ��ƂȂ��Ă��܂��B

�@�ŏ��ɖ߂�

�@�V���������|�w����ɗ��Ċ|���A���̉��̍��z�c�ɃG�`���A���R�[�����T���Ē��������̂ŁA�V������40�ŕ���80�ŕ��A����ɏ]���ăG�`���A���R�[���̗ʂ�300ml��600ml��2�i�K�Ƃ��܂����B�ԗ��̑�����ђʔ����J���ꂼ��̏�����ݒ肵�A���s���ł��邱�Ƃ�z�肵�ăg���l�����Ɋ��C���u�ő������܂����B

�@�V���������|�w����ɗ��Ċ|���A���̉��̍��z�c�ɃG�`���A���R�[�����T���Ē��������̂ŁA�V������40�ŕ���80�ŕ��A����ɏ]���ăG�`���A���R�[���̗ʂ�300ml��600ml��2�i�K�Ƃ��܂����B�ԗ��̑�����ђʔ����J���ꂼ��̏�����ݒ肵�A���s���ł��邱�Ƃ�z�肵�ăg���l�����Ɋ��C���u�ő������܂����B