大手、準大手民鉄 Index

東武鉄道(株)

軌間1,067mm。直流1,500V。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 駅数 | 概要 | 記事 |

|---|

| 伊勢崎線 | 浅草-伊勢崎 | 114.5km | 1,067 DC1,500V | 54 | 複線。北千住-北越谷:複複線、館林-伊勢崎:単線 | |

| 日光線 | 東武動物公園-東武日光 | 94.5km | 1,067 DC1,500V | 25 | 複線 | |

| 亀戸線 | 曳舟-亀戸 | 3.4km | 1,067 DC1,500V | 4 | 複線 | |

| 大師線 | 西新井-大師前 | 1.0km | 1,067 DC1,500V | 1 | 単線 | |

| 野田線 | 大宮-船橋 | 62.7km | 1,067 DC1,500V | 34 | 複線。東岩槻-運河、逆井-六実、新鎌ヶ谷-鎌ヶ谷:単線 | |

| 佐野線 | 館林-葛生 | 22.1km | 1,067 DC1,500V | 9 | 単線 | |

| 桐生線 | 太田-赤城 | 20.3km | 1,067 DC1,500V | 7 | 単線 | |

| 小泉線 | 館林-西小泉 | 12.0km | 1,067 DC1,500V | 7 | 単線 | |

| 太田-東小泉 | 6.4km |

| 宇都宮線 | 新栃木-東武宇都宮 | 24.3km | 1,067 DC1,500V | 10 | 単線 | |

| 鬼怒川線 | 下今市-新藤原 | 16.2km | 1,067 DC1,500V | 8 | 単線。鬼怒立岩信号所-鬼怒川温泉:複線 | |

| 東上本線 | 池袋-寄居 | 75.0km | 1,067 DC1,500V | 39 | 複線。和光市-志木:複々線、森林公園-寄居:単線 | |

| 越生線 | 坂戸-越生 | 10.9km | 1,067 DC1,500V | 7 | 単線。武蔵長瀬-東毛呂:複線 | |

相互乗入れ区間

| 東京地下鉄乗入れ | 日比谷線 | 北千住~中目黒

(相互乗入区間 東武動物公園~中目黒) | 20.3km | 駅数21 |

| 東京地下鉄・東京急行電鉄乗入れ | 半蔵門線 | 押上~渋谷 | 16.7km | 〃40 |

| 田園都市線 | 渋谷~中央林間

(相互乗入区間 南栗橋~中央林間) | 31.5km |

| 東京地下鉄乗入れ | 有楽町線 | 和光市~新木場

(相互乗入区間 川越市~新木場) | 28.3km | 〃24 |

| 野岩鉄道・会津鉄道乗入れ | 会津鬼怒川線 | 新藤原~会津高原 | 30.7km | 〃14 |

| 会津線 | 会津高原~会津田島

(相互乗入区間浅草~会津田島) | 15.4km |

・50050系通勤電車

東上線に投入した50000系電車をもとに伊勢崎線・日光線用に製作された10両固定編成(5M5T)車両で、平成18年3月18日のダイヤ改正から6編成60両で営業運転を開始した。東京地下鉄半蔵門線・東急田園都市線と直通運転を行なう。平成8年度に導入した30000系車両以来9年ぶりの新型車両の導入となる。

外観と仕様は貫通構造の50000系第2編成とほぼ同じだが、車両限界が異なる東京地下鉄半蔵門線・東急田園都市線直通対応のため、車体幅は30mm狭くなっている。また、30000系は6両+4両の分割編成であったが、50050系は10両固定編成のため浅草・業平橋方面や館林・南栗橋以北には入線できない。

・50000系通勤電車

「人と環境に優しい次世代形車両」を設計コンセプトに東上線の輸送改善計画に基づき

平成17年3月17日から営業運転を開始した無塗装ながらオレンジ色を一部配置した4扉10両固定編成(5M5T)の近郊形通勤電車。日本鉄道車両工業会の「通勤・近郊電車の標準仕様ガイドライン」を考慮して設計された。

東武の通勤電車としては初のアルミ車体で、ダブルスキン大形形材を使用し、遮音性、軽量化等を図った。

車体寸法は長さ20m(連結面)、幅2.8m、高さ3.62mとなっており、床面高さは従来より25mm下げて1125mmとした。座席は片持ち全ロングシートで、1人あたり幅は460mmとゆったりとった。窓ガラスは厚さ5mmのグリーン系熱線吸収・紫外線カットガラス(約91%カット)だが、長時間乗車の利用者を考慮しカーテンも設置している。

戸閉装置は東武としては初めてマイコン制御の電動モータ駆動方式とし、戸挟み検知制御機能を持っている。

マスコンは東上線としては初めてT形ワンハンドルマスコンで、力行4ノッチ、ブレーキ7段・非常ブレーキ位置及び抜取り位置となっている。主な車載機器の制御情報を監視し、乗務員支援を行なう車両情報制御装置は各機器との接続をRS485インターフェース式としたことにより配線や機器が削減、集約され、メンテナンスの軽減や軽量化が可能となった。

台車はZリンク式けん引装置のモノリンク式ボルスタレス台車で、前後に柔らかい異方性空気ばね、応荷重差圧弁を採用し性能向上を図った。基礎ブレーキは踏面片押しユニットブレーキ方式である。車輪は防音リング付き波打車輪。編成の先頭軸には増粘着材(アルミナ)を噴射する装置を設け、スイッチ扱いか空転を検知した際に噴射される。

シングルアームパンタをM1、M3に各1基搭載し、編成では3基。

VVVFインバータ制御(2レベルIGBT M1M2はM1の1C4M2群 M3は1C4M ベクトル制御)。165kW誘導電動機。ギア比98/15=6.53。CFRPタワミ継手(TD継手)。

回生ブレーキ併用全電気指令式ブレーキで応荷重、T車遅れ込め、増圧ブレーキ、フラット防止機能付き。純電気ブレーキ。

最高速度120km/h。起動加速度3.3km/h/s、減速度:3.5km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常)。

平成17年10月14日からは2次車となる第2編成が運行を開始したが、将来の地下鉄13号線乗り入れを考慮して先頭車助手側に非常口が設けられている。平成18年度8編成等今後増備が進むものと思われる。

・30000系通勤電車

10000系の後継として東上線他各線で使う次世代を担うフルモデルチェンジ通勤電車。平成9年3月以降営業運転開始。伊勢崎線と押上から営団半蔵門線、東急田園都市線相直運転を行なう。

東武初のワンハンドルマスコンや車両情報制御装置を搭載し、平成14年4月からは、純電気ブレーキ制御方式を取り入れている。

ステンレス製全ロングシート4扉20m長車体の6両(3M3T)と4両(2M2T)編成がある。車椅子スペース、車内案内表示器、ラジオ輻射あり。

モノリンク式ボルスタレス台車、シングルアームパンタ。回生ブレーキ付VVVFインバータ制御(IGBT 1C4M)。190kW誘導電動機。

起動加速度3.3km/h/s、減速度:3.7km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常)。最高速度120km/h。

・20070系通勤電車

20050系の後継として北千住駅改良工事と草加-越谷間高架複々線化に伴う輸送力増強用に投入。営団日比谷線乗り入れ。

ステンレス製全ロングシート3扉18m長車体の8両(6M2T)編成。

SU式ボルスタレス台車、シングルアームパンタ。回生ブレーキ付VVVF制御。

起動加速度3.3km/h/s、均衡速度110km/h。

・ 9050系通勤電車

平成6年12月7日から営団有楽町線乗り入れ列車の増発と東上線の輸送力増のため投入。

全ステンレス20m長10両(6M4T)編成。SU式ボルスタレス台車。回生ブレーキ付VVVF制御(1C8M)。

起動加速度3.3km/h/s、最高速度110km/h。

・100系特急電車「スペーシア」

平成2年6月1日、日光線用特急「スペーシア」として営業運転開始。日光、鬼怒川温泉への主力車両として9編成ある。

アルミ合金製20.2m長車体の6両編成(6M)。個室、ビュッフェ等が組み込まれているハイグレード車両。定員288。シートピッチ1100mm。2両に1カ所和、洋1組の便所。

台車は1本リンク式の牽引装置を用いたボルスタレス台車で、軸箱支持方式はSUミンデン式、固定軸距は2300mm。後にヨーダンパを追加。

VVVFインバータ制御(GTO、1C8M)。150kWの3相かご型誘導電動機。駆動装置はTD継手を用いた平行カルダン方式で、減速比は5.31。

回生および非常発電ブレーキ付電気指令式空気ブレーキ。常用ブレーキ時には回生ブレーキを併用し、非常ブレーキ時には発電ブレーキ常用となる。滑走再粘着制御ならびに粘着パターン制御。基礎ブレーキ装置は踏面片押し式のユニットブレーキで、制輪子は降雪時を考慮して焼結合金製。抑速ブレーキ、降雪時に雪の付着を防止する抑圧ブレーキを装備。

起動加速度2.0km/h/s、減速度:3.7km/h/s(常用)、5.3km/h/s(非常)。最高速度130km/h(現在の営業運転では120km/h)。

平成18年3月18日のダイヤ改正から日光線栗橋駅からJR東日本線に乗り入れて新宿駅-東武日光駅・鬼怒川温泉駅を結ぶ直通特急「スペーシアきぬがわ」にも使用される。1日4往復。JR東は485系改造の1編成。

西武鉄道(株)

軌間1,067mm。直流1,500V。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 池袋線 | 池袋-吾野 | 57.8km | 1,067 DC1,500V | 複線。飯能-吾野:単線 | |

| 西武秩父線 | 吾野-西武秩父 | 19.0km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 西武有楽町線 | 練馬-小竹向原 | 2.6km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 豊島線 | 練馬-豊島園 | 1.0km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 狭山線 | 西所沢-西武球場前 | 4.2km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 山口線 | 西武遊園地-西武球場前 | 2.8km | 案内軌条 DC750V | 単線 | 案内軌条式 |

| 新宿線 | 西武新宿-本川越 | 47.5km | 1,067 DC1,500V | 複線。脇田(信)-本川越:単線 | |

| 西武園線 | 東村山-西武園 | 2.4km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 国分寺線 | 国分寺-東村山 | 7.8km | 1,067 DC1,500V | 単線。羽根沢(信)-恋ヶ窪:複線 | |

| 拝島線 | 小平-拝島 | 14.3km | 1,067 DC1,500V | 複線。玉川上水-武蔵砂川、西武立川-拝島:単線 | |

| 多摩湖線 | 国分寺-西武遊園地 | 9.2km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 多摩川線 | 武蔵境-是政 | 8.0km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

・30000系通勤電車

経年の進んだ池袋線や新宿線用3扉通勤電車101系・301系の取替用として平成19年度から新造され、平成20年4月26日に最初の編成が新宿線の営業運転に投入された。

愛称・コンセプトは“スマイルトレイン” (Smile Train) で、「お客様に愛される西武鉄道の新しいシンボル」を意味しており、ふくらみのある前面形状や正面と側面のブルーに加えてコーポレートカラーであるブルーに加えてグリーンのグラデーションカラー、

正面中央左側と車両側面には平成19年4月1日から使用を開始した新コーポレートマークが貼付されている。編成は8、6、2両が当面の編成で、5年間で120両製作される予定。

車体は、20000系と同じ摩擦攪拌接合(FSW)を用いたダブルスキン構造のアルミ合金製で、リサイクル性を考慮して前頭部も含めて全てアルミ合金製である。さらに、衝突時の安全対策として、妻柱の強化や構造の工夫(Cカット)等が行われている。

車体長は20mで従来と同じだが、車体幅は従来車の2,800mmから130mm広い2,930mmに拡大しされ、西武鉄道の通勤形電車で初めて幅広タイプとしたので、定員は8両編成で1,200名(20000系は1,140名)に増加した。

全ロングシートで、青色の片持ち式バケットシート(1人分460mm)とし、スタンションポールは7人掛け部に2本設置している。

床面高さは20000系では1150mmだったが、1135mmとしてホーム高さ1100mmに対してできるだけ段差をなくしている。

側窓には紫外線や赤外線をカットする薄いグリーンに着色されたガラスを使用しているが、遮光用にロール式カーテンも設置している。車端部と先頭車の車椅子スペース部分は固定窓、ドア間の2連窓は下降窓である。

側引戸は4扉で複層ガラスを使用し、車内・外の戸先には黄色のマーキングが入れられた。ドアエンジンには西武鉄道初の電気式(リニア方式)を採用している。

車両間の貫通扉は従来の800mm幅から900mm幅の全面強化ガラス構成にし、さらに両側200mmも強化ガラスとし、1300mmの幅がガラス構成となり、解放感と車両間の見通しが向上した。

運転室は自社線内専用車両であるため非貫通構造で、前面には密着連結器と併結運転用の電気連結器を設けている。

車椅子スペースは先頭車とその隣の中間車に計4か所設置されている。また、そこには非常通報装置と西武鉄道の車両で初めて車椅子を固定するロープとヒーターが壁面に設置されている。

つり手は卵形の新しいデザインで、優先席付近はオレンジ色のものが使用されている。荷棚はパイプ式で高さを従来車の1750mmから50mm低くしているほか、優先席部の荷棚とつり手は一般席部よりもさらに低くしている。車内の手すりなどはヘアライン加工して指紋が目立たないように配慮した。

車外正面と側面の行先表示器はフルカラーLED式で、車内の旅客案内表示器は西武鉄道の新製車両で初めて15インチのLCD式表示器を車内の乗降用ドア上部に2基設置している。右側に種別・行先・停車駅・ドア開閉方向(将来的には運行情報も)を、左側に動画広告などを表示する。また、開閉に併せてドアチャイムを鳴動するともに新たにLED式戸閉開閉予告灯が設置された。

力行とブレーキトルクを編成一括で管理制御する「列車統括制御」、制御伝送や搭載機器のモニタリング、サービス機器の操作、検修時の車上検査機能などの機能を持つ西武の車両で初めてS-TIMモニタ装置が採用された。

集中式冷房装置、能力58.1kW (50000kcal/h)。

Zリンクけん引装置モノリンク式ボルスタレス台車、WN平行カルダン駆動方式。かご形三相誘導電動機 165kW、歯車比 87:14 (6.21)。2レベル方式IGBT素子VVVFインバータ制御方式(1C4M2群)、ベクトル制御、全電気ブレーキ。

回生ブレーキ併用全電気指令式電磁直通ブレーキ・全電気ブレーキ。台車ごとにブレーキ制御装置を配置し、台車単位のブレーキ力管理、応答性の向上等が図られた。。

営業最高速度 105km/h(設計最高120km/h)。起動加速度 3.3km/h/s。減速度 3.5km/h/s(常用最大)4.5km/h/s(非常)。

・20000系通勤電車 詳細仕様

「シンプル&クリーン」をコンセプトに平成12年2月、新宿系用に101系初期車置き換え用として登場した非貫通構造の地上運転専用新系列通勤車両。

アルミダブルスキン型材の摩擦攪拌接合構体で、長さ20m、幅2.8m、高さ3.66m車体の8両(4M4T)、10両(5M5T)固定編成。10両の定員は1,430(516)人。

扉は1300mm幅4扉で、椅子は幅460mmバケットシートの全ロングシート。編成の前後各2両に車椅子スペース。

VVVFインバータ制御(M1M5に1C4M2群,M3に1C4M 3レベルIGBT ベクトル制御)。135kW誘導電動機。ギア比6.31。

回生ブレーキ併用段制御式全電気指令電磁直通ブレーキ、遅れ込め制御、保安・圧着ブレーキ、各軸滑走検知。

モノリンク式軸箱支持装置のボルスタレス台車、Zリンクけん引装置、軸距2.1m。シングルアームパンタグラフを10両編成で3台(8両で2台)搭載。

起動加速度3.0km/h/s、減速度3.5(常用)、4.5(非常)km/h/s。最高速度120km/h。

・10000系特急電車「ニューレッドアロー」

平成5年12月6日、新宿線西武新宿~本川越間に「ニューレッドアロー号」として運転開始。レッドアロー5000系の後継・増備用車両。6年10月から池袋線にも投入。池袋~西武秩父「ちちぶ」、

~所沢・飯能「むさし」、西武新宿~本川越「小江戸」等で運用中。

鋼製20m車体長の7両編成(4M3T)。発電ブレーキ付直流直巻電動機抵抗制御。

起動加速度2.7km/h/s、最高速度110km/h。

・6000系通勤電車

平成4年度から製作。営団有楽町線と相互直通運用で西武の通勤電車の新標準タイプ。池袋線が主体だが新宿線にも投入されている。最初はステンレス車体だったが、平成8年度以降アルミ化されている。

全ロング4扉20m車体の10両固定(6M4T)編成。回生ブレーキ付VVVFインバータ制御(1C8M)。155kW誘導電動機。

平成9年度車は戸袋窓がなくなり、ボルスタレス台車の軸箱支持装置は積層ゴム式からモノリンク式に変更になった。

起動加速度2.8(地下鉄3.3)km/h/s、最高速度120km/h。

・4000系急行形電車

昭和63年から秩父線乗り入れを契機に通勤・通学、行楽の両方に使える車両として投入。セミクロス2扉鋼製20m車体の4両固定(2M2T)編成。

制御機器、台車等は廃車となった101系のものを再用。自動販売機、トイレ付き。

起動加速度2.3km/h/s、最高速度110km/h。

京成電鉄(株)

軌間1,435mm。直流1,500V。平成10年11月18日、成田-羽田空港駅直通列車運行開始。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 本線 | 京成上野-成田空港 | 69.3km | 1,435 DC1,500V | 複線。青砥-京成高砂:複々線。

駒井野分岐から単線 | 駒井野分岐-成田空港:2種事業者

3種は成田空港高速鉄道(株) |

| 東成田線 | 京成成田-東成田 | 7.1km* | 1,435 DC1,500V | 複線 | *6.0kmは本線と重複 |

| 押上線 | 押上-青砥 | 5.7km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 金町線 | 京成高砂-京成金町 | 2.5km | 1,435 DC1,500V | 複線。柴又-京成金町:単線 | |

| 千葉線 | 京成津田沼-千葉中央 | 12.9km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 千原線 | 千葉中央-ちはら台 | 10.9km | 1,435 DC1,500V | 単線 | H10.10.1千葉急行電鉄(株)から営業譲受け |

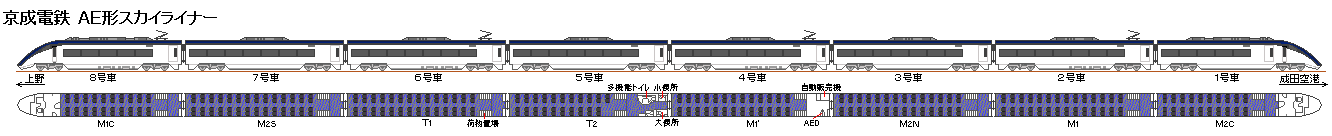

・AE形特急電車「新型スカイライナー」

平成22年7月17日開業の成田新高速鉄道に投入の二代目AE(Airport Express)形特急電車で、在来線としては最速の160km/hで走行し、現在51分かかる日暮里駅~空港第2ビル駅間を一部区間新線を活用して15分短縮し最速36分で結ぶ(京成上野駅~成田空港駅間 運賃:1200円、特急料金:1200円)。

成田新高速鉄道は京成上野駅から京成高砂駅を経由して北総線の印旛日本医大駅から新たに建設するルートを経て成田空港までを結ぶ64.1kmの新しい成田空港アクセスルートである。

日本車輌製造製の第1編成は平成21年5月に納入、その後走行試験等が実施されたが、平成22年3月14日、最高速度160km/hを達成した。2年間で8両編成8本の64両が製造される。

車両のデザインは山本寛斎氏で、白の「ストリームホワイト」をベースに先頭と上部を藍色の「ウインドブルー」とし、窓下にブルーのラインを配した。

都営浅草線への乗り入れは計画されていないため、AE100形とは異なり前面貫通扉は設置されていない。

車体はアルミ合金製ダブルスキン構造で、車体寸法はAE100形と同じ長さ19m(連結面)、幅2.76m、高さ3.64m。

全車普通車の8両(6M2T)固定編成で定員は398名、全車禁煙。4号車には自動販売機とカウンターを設けたサービスコーナーを、5号車には車いすスペースと大型の多機能トイレ、洋式便所、小便所および洗面所を設けている。

シートピッチはAE100より10mm拡大して1050mm、座席幅は20mm拡大して1040mmとなっている。脚台の前後に2箇所ずつACコンセントを設けており、背面折りたためみテーブルはリクライニングを最大傾斜してもA4ノートパソコンが使用可能な寸法となっている。

←上野

| 号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |

|---|

| 車種 | M1c | M2S | T1 | T2 | M1' | M2N | M1 | M2c |

| 定員 | 40人 | 56人 | 56人 | 42人 | 52人 | 56人 | 56人 | 40人 |

| 空車重量 | 40.0t | 39.0t | 33.0t | 33.0t | 40.0t | 38.5t | 39.5t | 37.5t |

出入口の幅は200mm拡大して1000mmとし、大型荷物を持つ人に配慮した。側引戸の戸閉装置は空気式で、30km/h以上では耳ツン対策から室内側から4本のシリンダで押さえる扉押さえ装置を採用した。

客室端部の通路上には営業用の鉄道車両では最大級となる26インチ液晶ディスプレイを設置し、日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語で表示を行う。また、運転台に設置したカメラから前面展望の風景を映すことも可能とした。

各車両の成田側に付いている2段式の荷物スペースは、AE100形の約2倍の1520mmへ拡大し、客室から見える位置に配置するとともに防犯カメラを設置した。

回生ブレーキ併用VVVFインバータ制御(1C4M2群 2レベル IGBT 定速運転制御付き(40km/h以上) ベクトル制御)。175kW誘導電動機。TD継手平行カルダン、ギア比93/19:4.89。

電気指令式電空併用ブレーキ(常用・非常用応荷重機能付き、抑速・保安ブレーキ T車遅れ込め)

京成初となるボルスタレス台車はヨーダンパ付き1本リンクけん引装置モノリンク式で、先頭車両には、大手私鉄では初のフルアクティブサスペンションを採用した。

基礎ブレーキは電動車は油圧キャリパ式ディスクブレーキ、付随車は空圧てこ式ディスクブレーキと踏面ブレーキを併用し、電動台車には粘着係数向上のため踏面清掃装置を設けている。

パンタグラフはシングルアーム式を偶数号車に1台ずつ搭載し、すり板は約1年の追跡調査を行い、初めてメタライズドカーボンすり板を採用している。高速走行に対応するため、離線防止のためのオイルダンパを設けたほか、パンタ上昇検知装置によりパンタグラフの状態確認を運転台のモニタ画面で行なうことが可能である。

最高速度160km/h(設計最高170km/h)、起動加速度2.0km/h/s、減速度は常用4.0km/h/s、非常4.5(初速70km/h)5.2(初速130km/h)km/h/s。

・AE100形特急電車「スカイライナー」

平成2年6月、「ニュースカイライナー」として登場。平成3年3月19日、成田空港ターミナル地下駅乗り入れに合わせて新東京国際空港(成田空港)専用特急として営業運転開始。ライナー料金で乗れる通勤通学用モーニング、イブニングライナー運用にも就いている。

鋼製19m長車体の8両固定編成(6M2T)、編成中央部に1カ所和、洋1組の便所。

回生ブレーキ付きVVVF制御(GTO、1C8M)。SU式車体直結空気バネ式ボルスタ付き台車。

最高速度130km/h、起動加速度3.5km/h/s。

・3700形通勤電車

平成3年度から製作されている通勤電車の新標準タイプ。浅草線から京急線、北総線へ乗り入れ可能。

軽量ステンレス18m車体全ロング3扉8両固定(6M2T)編成で10両化も考慮。回生ブレーキ付VVVFインバータ制御(1C8M)。130kW誘導電動機。

Sミンデン式車体直結空気バネ台車。車椅子スペース、車内案内表示器、ラジオ輻射サービスあり。

最高速度120km/h。

京王電鉄(株)

軌間1,372mm(井の頭線は1,067mm)。直流1,500V。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 京王線 | 新宿-京王八王子 | 37.9km | 1,372 DC1,500V | 複線。新宿-笹塚:複複線 | 都営新宿線と相直運転 |

| 高尾線 | 北野-高尾山口 | 8.6km | 1,372 DC1,500V | 複線。高尾-高尾山口:単線 | |

| 相模原線 | 調布-橋本 | 22.6km | 1,372 DC1,500V | 複線 | |

| 競馬場線 | 東府中-府中競馬正門前 | 0.9km | 1,372 DC1,500V | 複線 | |

| 動物園線 | 高幡不動-多摩動物公園 | 2.0km | 1,372 DC1,500V | 単線 | |

| 井の頭線 | 渋谷-吉祥寺 | 12.7km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

・9000系通勤電車 詳細仕様

6000系に代わる次世代車両として平成13年1月から営業運転開始。都営新宿線に乗り入れ可能。

先頭車前面のみ鋼製の軽量ステンレス製20m長車体、片持ち式全バケットタイプ(450mm幅)ロングシート、開口1300mm両開き4側扉車両で、8両(4M4T)固定編成。

軸はり式ボルスタレス台車(1本リンク式けん引装置)、固定軸距2,200mm。片押し式踏面ユニットブレーキ(スラックアジャスタ内蔵)。シングルアームパンタグラフ3台/編成。

VVVFインバータ制御(2レベルIGBT、M1車に1C4M2群、ベクトル制御)。170kW誘導電動機、ギア比6.07。回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ(応荷重、ATS連動、保安、耐雪ブレーキ。T車優先遅れ込め)、各車ブレーキ制御ユニット方式。

車内案内表示器、ドア開閉予告チャイム、車椅子スペース(編成2カ所)。トイレは無し。

モニタ装置、TNS(トレインナビゲーションシステム:ICカードによる乗務員支援機能)装置。

最高速度120km/h。起動加速度2.5(設計最高3.3)km/h/s、減速度4.0(常用)、4.5km/h/s(非常)

・1000系通勤電車

平成8年1月から運用開始。井の頭線用で従来の3000系が18.5mに対して軽量ステンレス製20m長4扉の5両固定(2M3T)。

軸はり式ボルスタレス台車。VVVF制御(GTO 1C4M)。150kW誘導電動機。

最高速度100km/h。起動加速度2.6km/h/s。

・8000系通勤電車

平成4年以降増備の京王線用新形式車両。伝送系が新しくなったため増備の6000系2両編成と併結できず、しかも前面非貫通であるため都営新宿線には乗り入れない。先頭車前面のみ鋼製の軽量ステンレス製20m長車体全ロングシート4扉車両で4両(2M2T)+6両(4M2T)または8M(4M4T)編成が基本。

ペデスタル式ボルスタレス台車。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C8M)。150kW誘導電動機。

最高速度120km/h。起動加速度2.5km/h/s。

小田急電鉄(株)

軌間1,067mm。直流1,500V。向ヶ丘遊園モノレール線は廃止。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 小田原線 | 新宿-小田原 | 82.5km | 1,067 DC1,500V | 複線。代々木上原-東北沢、喜多見-和泉多摩川:複々線 | 一部複々線化工事中 |

| 江ノ島線 | 相模大野-片瀬江ノ島 | 27.4km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 多摩線 | 新百合ヶ丘-唐木田 | 10.6km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

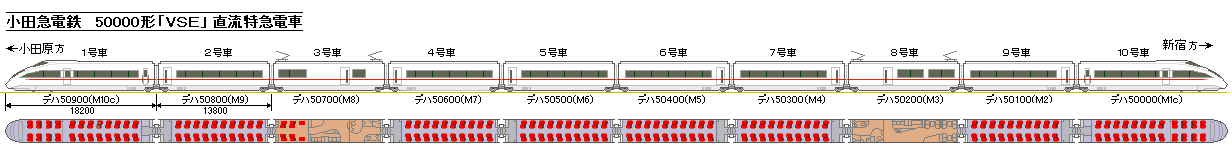

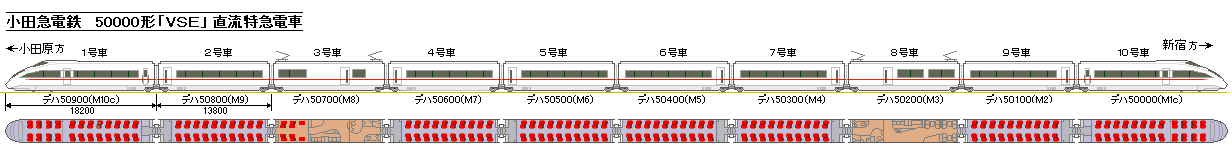

・ 50000形特急電車「ロマンスカー・VSE:Vault Super Express」 詳細仕様

平成17年8年3月19日から2編成で新宿-箱根湯元間「スーパー箱根」、「箱根」として営業運転開始。 小田急ロマンスカーの伝統である展望車と連接台車を復活させ、車体傾斜制御、台車操舵制御などの最新技術を採用し、これまでにない居住空間を創り出し、

乗り心地の向上、快適性を追求して、「箱根の旅」の魅力を高めるために観光輸送に特化した。

全車禁煙で、約5mの連続窓、ドーム形天井などを採用し座席も5度窓側に向く配置(シートピッチ中間車1.05m、先頭車1.01m、展望車1.15m)をするなど居住性、眺望性に配慮している。

ダブルスキンアルミ構体10車体11台車(8M3T台車:Tは先頭と中間)の連接構造固定編成で、連接台車中心間隔は軽量化によって10000系の12.6mから13.8mに広げた。中間車車体長13m幅2.8m高さ3.915mで車体間隔は高位置空気ばねを採用した関係で400mmから800mmに拡大している。

3、8号車には、コーヒーマシン、電子レンジ、ビールサーバのある売店とショーケース、エスプレッソマシンなどの旅客サービス機器があり、飲物をグラスで座席まで運ぶサービスも行なっている。

更に、男子、洋式女性専用トイレ、身障者対応ゆったりトイレ、喫煙ブースや一部ボックスシートもある。

TVOS(Train Vision Odakyu System)によって各室の車内案内表示装置、3、8号車のタッチパネル表示装置に各種情報を表示する。

連接車体間の連接枠と高位置空気ばねを利用した位置情報による強制車体傾斜制御(最大2°)を行なっているが、車体重心に近い位置で車体が回転するため曲線走行時に発生する遠心力をキャンセルでき、乗り心地と走行安全性の向上が図られている。更に、連接台車の強制操舵制御による横圧低減や先頭台車のエアダンパによるフルアクティブ制振制御による先頭車両のヨーイング抑制も行なっている。

先頭台車は付随台車で積層ゴム段違い配置式軸箱支持方式ボルスタレス台車、1本リンクけん引装置で車輪径は展望室の天井高さを確保するため762mm。中間台車は軸箱支持方式は先頭台車と同一だがZリンク式けん引装置、車輪径860mmとなっている。いずれの台車にも車体傾斜制御用アクチュエーターとフルアクティブ制振用ダンパを装備している。

シングルアームパンタグラフを3、8号車に2基計4基搭載し、車体傾斜を考慮してすり板の左右長を500mmから750mmに拡大している。

回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ。応荷重・電空演算機能付き、遅れ込め方式。基礎ブレーキは踏面片押しユニットブレーキで各軸制御。

VVVFインバータ制御(IGBT 1C4M 2レベル)。 定速・抑速運転機能と箱根登山鉄道のノッチパタン有り。全密閉式誘導電動機135kW、ギア比79:16=4.16で低騒音形WN継手。

最高速度130km/h。起動加速度2.0km/h/s、減速度4.0km/h/s(常用最大)、4.5km/h/s(非常)。1Cカットで40‰登坂可能。

・3000形通勤電車

平成14年2月10日から営業運転を開始。6両固定編成(4M2T ただし、M2、M4は新宿方のみ動台車でMT比は1:1)で、既存の4両編成との併結や小田急全線、箱根登山鉄道で使用可能である。

昭和30年代後半製造の2600形の更新用として環境負荷軽減、バリアフリーをコンセプトに開発されたもので、平成13年度下期に日本車両製の4編成が順次落成し、その後増備が続いている。

ステンレス鋼製で、車体寸法は長さ20m(連結面)、幅2.786m、高さ3.635mである。コスト低減のため2000まで続いた側部の裾絞りを直線構造に変更、床面高さを1120mmと従来より30mm下げ、ホームとの段差を縮小した。

先頭部は2000形のFRP製から鋼製に替えリサイクル性を高めた。バケットシートタイプ(1人440mm)の全ロングシートで、側出入り口は2000系を踏襲し一般部の幅を1600mm、先頭車運転席側を1300とし、高さは体位向上に合わせ40mm高い1870mmとした。

側窓は内ばめ式下降窓ユニットで、ガラスはUVカット仕様でカーテンを廃止しているが、戸袋部の窓は残しており幅を広げて配置のバランスを考慮した。先頭車に3人掛折畳み座席併設の車椅子スペースを設けている。トイレはついていない。

初めてワンハンドル(左手操作)マスコンを採用し、乗務員室背面の仕切り窓は極力拡大し、前面展望の拡大と客室監視の容易化を図っている。

台車は1本リンクけん引装置の軸はり式ボルスタレス台車で、丸リング付き防音車輪、密封式円筒コロ軸受、WN継手を採用した。パンタグラフはPT7113-Bシングルアームパンタグラフを引き通し線で結んで編成で2基とし、従来より数を削減した。補助電源はSIVで130kVA。

制御はVVVFインバータ制御(2レベルIPM 1C2M3群 ベクトル制御 純電気ブレーキ)でブレーキは回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ(応荷重、T台車に滑走防止制御 遅れこめ制御)。主電動機は180kW3相誘導電動機(1130V 120A

74Hz 2180rpm)で歯数比は99:14=7.07。

サービス関係指令の統一、分割・併合・種別変更時の案内等の自動化などモニター装置の機能を強化し、等をやを行なえるようにした

車内案内表示装置やラジオ受信装置を設けている。

最高速度120km/h。 起動加速度3.3(単独時)、2.7(併結時)km/h/s、減速度4.0(常用) 4.5(非常)km/h/s

2次車からは民鉄標準車両のモデルに合わせかつ居住性も改善するため、全扉が一般的な1.3m幅に、片持ち式座席とし1人当たりの座席幅を450mmに変更した。これに伴い大形の2連式側窓となり、戸袋窓は廃止された。

その他、途中から冷房能力42000kcal/hから50000kcal/hにアップされ、SIVも140KVAとした。平成14年3月ダイヤ改正から多摩急行、湘南急行が設定され、種別が2文字から4文字になったため車内側面の案内表示装置の表示面積を拡大した。また、ワンハンドルマスコンの形状の改良と、つり革も△形に変わっている。

3次車から8両固定編成(4M4T:Tc1-M1-M2-T1-T2-M3-M4-Tc2)も投入された。VVVFインバータ制御装置はコスト低減1C4Mの標準品が使われ、6両固定編成も0.5Mが2両入ったTc1-M1-M2-M3-M4-Tc2編成から通常のTc1-M1-M2-T-M3-Tc2編成に変更された。

主電動機は180kWから190kWに出力アップ、歯数比は6.06に下げ、冷却フィン形状を変えるなどして低騒音化を図った。それまでのモニター装置から電・空ブレーキ負担制御等車両全体を管理するTIOS(列車情報小田急形管理装置)を搭載し、編成の制御・ブレーキ・ドア等の指令を行なうこととし、機能向上とともに配線削減が可能となった。

6両編成の最初の編成には騒音対策として台枠下部覆いを試験的に装備しているが、1両ごとにエアシリンダー用のコックを操作することによって開閉可能なようになっている。

4次車以降もLED案内表示器からLCDモニターへの変更等最新技術、時代の要請に応える軽微な変更が続けられ、小田急の中では最多両数の形式となっている(平成18年時点で6両編成29編成174両 8両編成15編成120両)。

・30000形特急電車「ロマンスカー・EXE(エクセ)」

平成8年3月23日から営業運転開始。3100形「NSE」置き換え、輸送力増強を目的とした特急電車「ロマンスカー・EXE(エクセ)」。鋼製20m長車体の10両編成が基本で、4両(1.5M2.5T)と6(2M4T)両編成の分割運転が可能。売店・ショーケース、和式女性専用トイレ等の設備がある。

モノリンク式ボルスタレス台車、シングルアームパンタグラフ。回生ブレーキ付VVVF制御(IGBT 1C1M)。

最高速度120km/h。

・2000形通勤電車

平成7年に登場し、新技術の導入、「やさしさ」の追求等を行った軽量ステンレス20m長車体、全ロングシート4扉で出入口ドア幅1.6mの通勤電車。

8両固定(4M4T)編成で、営団千代田線乗り入れで10両化考慮。回生ブレーキ付VVVF制御(IGBT 1C4M2群)。満車で35‰勾配を1ユニットカットで起動可能。モノリンク式ボルスタレス台車。175kW誘導電動機。

最高速度は120km/h。 起動加速度3.3(単独時)、2.7(併結時)km/h/s

・1000形通勤電車

昭和62年以降登場した軽量ステンレス製20m長車体、全ロングシート4扉通勤電車。

4,6,8,10両編成があり、MT比は半々。電磁直通ブレーキ。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO 1C4M)。

アルストーム式車体直結空気バネ台車。175kW誘導電動機。

最高速度110km/h。

東京急行電鉄(株)

平成12年3月29日からこどもの国線(長津田駅~こどもの国駅3.4km)が通勤化開業。横浜市などが出資する第三セクター・横浜高速鉄道が施設を保有、東急が営業する。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 東横線 | 渋谷-桜木町 | 26.2km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 目黒線 | 目黒-武蔵小杉 | 9.1km | 1,067 DC1,500V | 複線。田園調布-多摩川園:複々線 | |

| 田園都市線 | 渋谷-中央林間 | 31.5km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 大井町線 | 大井町-二子玉川 | 10.4km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 東急多摩川線 | 多摩川-蒲田 | 5.6km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 池上線 | 五反田-蒲田 | 10.9km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 世田谷線 | 三軒茶屋-下高井戸 | 5.0km | 1,372 D600V | 複線 | |

| こどもの国線 | 長津田-こどもの国 | 3.4km | 1,067 DC1,500V | 単線 | 第2種事業者。3種は横浜高速鉄道(株) |

・5000系通勤電車 詳細仕様

平成14年5月、田園都市線増備用として投入。乗降口の高さを1130mmとしてホームとの段差の縮小などを行うと同時に、JR東日本と東急車輛製造が共同開発したE231系を設計のベースにし、 屋根やドア等の部品を共通化してコストダウンを図っている。

8500系と同じ10両編成だが、MT比率が8M2Tから5M5Tになった。2号車のMは1M方式で他はM1M2のユニット方式となっており、東急の今後の標準車両として他線へ展開時の編成両数の弾力化も考慮。

軽量ステンレス20m長(連結面)幅2770mm高さ3640mm車体4扉の10両(5M5T)編成。編成中2カ所に車椅子専用スペースを設置し、その側面には暖房用ヒータ、非常通報器を取り付けている。バケット形全ロングシートで、1人当たり横幅45cm。

腰掛部に2本のスタンションポールがある。両先頭車には避難用折りたたみ式はしごが床下に搭載されている。

側窓に厚さ5mm熱線吸収・紫外線カットガラスを用い、構造は内ばめ式サッシレス1枚下降1枚固定のユニット窓で、カーテン、妻・側戸袋部の窓はない。側扉全閉時に一定時間押さえ力を弱めるようにして挟んだ物を容易に抜けるようにした戸ばさみ防止制御を採用している。閉動作時に物が挟まれたとき戸閉力を弱める制御も選択が可能。

軸はり式ボルスタレス台車、Zリンク式けん引装置。固定軸距2100mm。空気ばね上面板に左右方向の勾配をつけて、回転方向に柔らかく、左右動に対して適当に硬くする異方向の剛性を持たせている。

パンタグラフはシングルアーム(電磁鈎外し装置付ばね上昇空気下降式)で、編成に5台(M1,M1'車には2台、M車には1台)搭載している。

VVVFインバータ制御(IGBT 2レベル方式 ベクトル制御 1C4M2群2両・1群1両)。190kW誘導電動機駆動、ギア比6.21。車両停止まで制御を行う全電気ブレーキ制御を搭載し、センサレス制御も可能になっている。

回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキで、遅れ込め制御付き。各軸の加減速度変化をとらえる滑走防止制御にって車輪フラットの発生を防止している。

3000系と同様に車両情報装置を搭載し、搭載電気機器の動作指令、監視、検修支援等に活用している。

最高速度120km/h、起動加速度3.3km/h/s、減速度3.5km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常)

平成15年1月には目黒線用に6両編成の5080系が、平成16年4月には東横線用の8両編成5050系が登場した。

・300系電車

平成11年7月11日以降世田谷線で運用を開始したセミステンレス車体3台車2車体の2両連接構造の軌道線用電車。電気方式はDC600V。

長さ24m(2両連接)、幅2.5m、高さ3.14mで腰掛けは先頭方向を向いた1人掛けで定員は132(32)人だが2カ所ある車椅子スペースの椅子は折り畳み式でこれをたたむと(28)人。

開口寸法1.250mの電動両開き式プラグドア出入口が4カ所あり、各車1カ所には床下収納式全自動式車椅子リフトを設けている。床面高さはレール面上790mmだが、乗降部は500mmのステップになっており、その間に車椅子リフトを収納した。

その後、全車が300系になってホームがかさ上げされ、同時にステップや車椅子昇降装置は改造・撤去された。

両端の台車が60kW誘導電動機を持つ直結式コイルバネ電動台車で、固定軸距1600mm、車輪径660mm。VVVFインバータ制御(ベクトル制御、3レベルIGBT 1C2M2群)。

回生付き電気指令電空併用ブレーキで基礎ブレーキは片押し式踏面ブレーキ。電磁鍵外し式カーボンスリ板付きシングルアームパンタグラフを編成の両端に計2台搭載。

最高速度40km/h。起動加速度3.0km/h/s、減速度4.4km/h/s(常用)、5.0km/h/s(非常)。

・3000系通勤電車

平成12年秋に予定された目蒲線経由営団南北線、都営三田線との相互直通運転用の車両として「全てに優しく美しい車両」をコンセプトに平成11年4月16日に東横線急行に先行1編成を投入した。

軽量ステンレス20m長(連結面)幅2770mm高さ3665mm車体4扉の8両(4M4T)編成。編成中2カ所に車椅子専用スペースを設置し、その側面には暖房用ヒータを取り付けている。バケット形ロングシートの1人当たり横幅を45cmに拡幅。

3レベルPWM方式VVVF制御(IGBT 1C2M4群)。TKM-98形190kW誘導電動機(ギア比6.21)でトルクはベクトル制御。。TD継手。

回生付き電気指令式電空併用ブレーキ、遅れ込め、フラット防止機能付き。シングルアームパンタグラフM1車に2基搭載。

軸はり式ボルスタレス台車で固定軸距を従来車より100mm短縮し、2100mmとした。

東急線内ではツーマン運転だが、南北線内のワンマン運転にも対応できる。保安装置として、ATC/ATO、東急ATS装置を持つ。

最高速度120km/h。 起動加速度3.3km/h/s、減速度3.5km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常)。

平成12年8月6日には目蒲線は目黒線と東急多摩川線に分割され、同年9月26日からは各駅にワンマン運転に対応したホームドアを設置して目黒線と目黒駅まで全線開業となった営団(現・東京メトロ)南北線、都営地下鉄三田線と相互直通運転を開始した。

この乗入れ編成は6両編成のため量産車の第2~13編成は当初から6両編成で製作され、最初の編成は6両に組み替えられ、余剰車両は第2編成に組み込まれた。平成13年3月28日からは南北線経由で埼玉高速鉄道とも乗り入れている。

・2000系通勤電車

平成4年3月以降増備の田園都市線用新形式車両。営団半蔵門線相直運転に見合った性能としている。

ステンレス製20m長車体全ロングシート4扉の10両(6M4T)編成。

回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C8M)。円筒積層ゴム式ボルスタレス台車。

最高速度120km/h、起動加速度3.3km/h/s。

・1000系通勤電車

7000系の代換として安全性、快適性、保守性等の向上を目指して東横線に昭和63年12月末から営業運転。東横線から営団日比谷線に相直運転する。池上線でも運用。

全ステンレス製18m長車体全ロング3扉の8両(6M2T)編成。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C8M)。ボルスタレス台車。

起動加速度3.5km/h/s、最高速度120km/h。

・9000系通勤電車

昭和61年以降投入の東横線用新標準車両。軽量ステンレス製20m長車体車端部の千鳥配置ボックスシートを除き全ロングシート4扉の8両(4M4T)編成。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C4M)。170kW誘導電動機。

ペデスタル式ボルスタレス台車。

最高速度120km/h。

京浜急行電鉄(株)

軌間1,435mm。直流1,500V。

平成10年11月18日、天空橋から羽田西ターミナルビル・東ターミナルビル(計画)間の直下の新設「羽田空港駅」に乗り入れ(3.2km)、10分間隔で直通運転。都営浅草線、京成線と共同で成田空港と「エアポート快特」による直通運転を開始。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 本線 | 泉岳寺-浦賀 | 56.7km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 空港線 | 京急蒲田-羽田空港 | 6.5km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 大師線 | 京急川崎-小島新田 | 4.5km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 逗子線 | 金沢八景-新逗子 | 5.9km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 久里浜線 | 堀ノ内-三崎口 | 13.4km | 1,435 DC1,500V | 複線。京急久里浜-京急長沢、三浦海岸-三崎口:単線 | |

・2100形電車

平成10年3月28日、2000系の後継車両として「快特」運用で営業運転開始。片側2カ所出入口のアルミ合金18m長車体8両(4M4T)固定編成

(機能上はM-T-Tp-Mの4両組成)。両車端部は4人ボックス席で出入口間は腰掛け自動一括転換式の固定、補助の全クロスシート。600形、1500形(界磁チョッパ制御)との併結運転も可能なように配慮。

先頭車:111(座席62[50]、立席49[61]) 中間車:120(座席72[56]、立席48[64])([ ]内は補助座席収納時)

VVVF制御(GTO 1C4M)。ドイツ製(シーメンス)の190kW主電動機と制御装置(トラクションコンテナ)等外国製部品を多く使っている。ベクトル制御、空転・滑走制御のクリープ制御を採用。ギア比5.93でTD継手。

回生ブレーキ併用全電気指令式電磁直通ブレーキ(T車遅れ込め制御付き)。

円筒案内式車体直結空気バネ台車で各軸に軸ダンパ付加。

基礎ブレーキはダイヤフラム型のゴムシリンダを使用した片押し踏面ブレーキ。シングルアームパンタTp車に2基搭載。

均衡速度130km/h運転。起動加速度3.5km/h/s、減速度4.0km/h/s(常用) 4.5km/h/s(非常)。

・600形電車(Twingle600)

1500形の後継として自線内特急、都営浅草線各停、京成・北総相直運転とオールマイティな運用が可能な車両として平成6年3月から増備。

全席クロスシートで混雑時には一部座席を収納して立ち席面積を広げるツイングルシート(ツインとシングルの合成語)採用。羽田空港駅開業から「エアポート快特」として羽田-成田空港間運用開始。

アルミ合金製18m長車体の8両(6M2T)固定編成。M1M2で1ユニットを構成する。

VVVF制御(GTO、1C8M)。120kW誘導電動機。ギア比5.93でTD継手。回生ブレーキ併用全電気指令式電磁直通ブレーキ(T車遅れ込め制御付き)。軸はり式軸箱支持方式車体直結空気バネ台車。各車輪にばね力による常時押付け形の踏面清掃装置。通勤電車では初めての車両横揺れ防止用車端ダンパを設置した。

平成8年3月24日営業運転開始した4次車からツイングルシートを廃止して固定化。4M4T、2M2T編成となり、1C4M化。180kW誘導電動機。パンタをシングルアームに変更。

均衡速度130km/h。起動加速度3.5km/h/s。

相模鉄道

軌間1,067mm。直流1,500V。かしわ台電車基地

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 本線 | 横浜-海老名 | 24.6km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| いずみ野線 | 二俣川-湘南台 | 11.3km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 厚木線(貨物線) | 相模国分-厚木 | 2.2km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

・110000形電車

老朽化が進んでいる5000、7000系電車の代替えとしてJR東日本の中央快速線用E233系ベースに、ユニバーサルデザインや相鉄グループとしてのブレンドイメージの醸成等を考慮して製作され、平成21年6月15日から営業運転に投入された(2編成)。

車体幅をE233系車両と同じく2950mmに拡幅したため、車両限界等の変更手続き、駅や留置線の一部改良を行い、JR線との相互直通運転に備えている。

軽量ステンレス、20m長車体10両固定編成(6M4T M1M2ユニット方式)。構体の強度向上、運転室を拡大してクラッシャブルゾーンの設置等衝突安全性を向上している。

帯色は、ピーコングリーンおよびサフランイエローからグループカラーとして制定された相鉄ブルーと相鉄オレンジのが新造車両として初めて採用された。

定員1,564名(座席510) 全ロングシート。座席幅460mm。車端部の荷棚高さの50mm低下、扉や床面の配色等ユニバーサルデザインを考慮して細部を見直した。

10000系から床面高さを35mm下げて1130mmとしてホームとの段差を縮小し、バリアフリー性も高めている。

側窓は熱線吸収および赤・紫外線カットガラス、扉窓は結露対策として複層ガラスとし、火災対策として全ての貫通路で傾斜式貫通扉を採用した。戸閉装置はスクリュー駆動式電気式ドアエンジンで戸挟み検知機能を設けている。

E233系と同様に、車外表示器はフルカラーLED式であり、側扉上部には17インチワイド液晶の情報提供装置(SIS)が2面設置され、情報提供を右で広告等の配信を左で行う。

列車制御や状態監視等を行う情報制御装置(TIMS)は伝送速度の向上や2重系の深度化による信頼性の向上が図られている。

回生ブレーキ付VVVF制御(1C4M2群 1群ずつ開放可能) IGBT2レベル ベクトル制御)。140KW誘導電動機、TD継手式並行カルダン ギア比16:97(6.06)

軸はり式ボルスタレス台車で、ゴム巻丸リング式防音車輪(車輪径860mm)。シングルアームパンタグラフ4台(M1に予備を含めて2、M3、M5に各1)。

回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ。直通予備、耐雪ブレーキ(応荷重・滑走再粘着、駐車ブレーキ付き)。停止電気ブレーキ。

設計最高120(営業運転100)km/h。起動加速度 3.0km/h/s 減速度 4.8km/h/s(常用最大 非常)。

・10000形電車

大手私鉄としては初めてJR東日本のE231系と共通の基本設計で最新の技術、設備を導入し、合わせてコストダウンを図る。平成14年2月24日から営業運転に投入(2編成)。

同社初の軽量ステンレス、20m長車体10両固定編成(5M5T)。車体幅は相鉄線の車両限界に合わせ、E231系より20mm狭い2930mmとされた。

定員1562名 全ロングシート。

回生ブレーキ付VVVF制御(IGBT 1C4M2群(M1)・1C4M(M3) 3レベル ベクトル制御)。95KW誘導電動機、ギア比7.07

軸はり式ボルスタレス台車で、防音車輪(車輪径860mm)。シングルアームパンタグラフ3台(M1、M3)。

回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ。直通予備、耐雪ブレーキ(応荷重・滑走再粘着、駐車ブレーキ付き)

最高速度120km/h。起動加速度3.0km/h/s、減速度4.5(非常4.5)km/h/s。

第3編成は8両固定編成で、10両の中間の1M車と付随車1両を抜いた編成である。第4編成以降はSMBC(三井住友銀行リース)のレバレッジドリース方式が取られ、第7編成まで揃った。

・9000形電車

老朽化した6000形電車の置き換えとして平成5年に登場。アルミ合金20m長車体10両固定編成(6M4T)。油圧式自動窓開閉装置と編成中2両にセミクロスシートを採用。

回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C8M)。ロールゴム式ボルスタレス台車で、全軸に外付式ディスクブレーキ、常時押し付けの踏面清掃装置を備える。駆動装置は珍しい直角カルダン方式で、動台車の固定軸距は2450mmある。

最高速度120km/h、起動加速度3.0km/h/s。

東京地下鉄

昭和2年に開業した日本最古の地下鉄である銀座線を持ち、現在は8路線、営業キロ171.5km、保有車両数2400両にも及ぶ。

前身は地下都市高速度交通事業を目的として昭和16年7月4日設立した帝都高速度交通営団、通称「営団地下鉄」で、同年9月1日、太平洋戦争中の運輸統制のため、現在の銀座線を運営していた東京地下鉄道及び東京高速鉄道を統合、路線を譲り受けたのがスタート。

それ以来、63年にわたり公営鉄道として首都圏の地下鉄輸送を担ってきたが、平成16年4月1日、地下鉄整備がほぼ完了したことなどから、新たに民営の東京地下鉄株式会社、通称「東京メトロ」としてスタートした。

| 線 名 | 区 間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記 事 |

|---|

| 銀座線(3号) | 浅草-渋谷 | 14.3km | 1,435 DC600V第三軌条 | 複線 | S2.12.30~S14.1.15開業 |

| 丸の内線(4号) | 池袋-荻窪 | 24.2km | 1,435 DC600V第三軌条 | 複線 | S29.1.20~S37.1.23開業 |

| 中野坂上-方南町 | 3.2km | S36.2.8~S37.3.23開業 |

| 日比谷線(2号) | 北千住-中目黒 | 20.3km | 1,067 DC1,500V架空線 | 複線 | S36.3.28~S39.8.29開業 |

| 東西線(5号) | 中野-西船橋 | 30.8km | 1,067 DC1,500V架空線 | 複線 | S39.12.23~S44.3.29開業 |

| 千代田(9号)線 | 綾瀬-代々木上原 | 21.9km | 1,067 DC1,500V架空線 | 複線 | S44.12.20~S53.3.31開業 |

| 綾瀬-北綾瀬 | 2.1km | S54.12.20開業 |

| 有楽町線(8号) | 和光市-新木場 | 28.3km | 1,067 DC1,500V架空線 | 複線 | S49.10.30~S63.6.8開業 |

| 半蔵門線(11号) | 渋谷-水天宮前 | 10.8km | 1,067 DC1,500V剛体架空線 | 複線 | S53.8.1~H2.11.28開業 |

| 水天宮前-押上 | 6.1km | H15.3.19開業 |

| 南北線(7号) | 赤羽岩淵-目黒 | 21.3km | 1,067 DC1,500V架空線。

ワンマン。フルホームドア | 複線 | H3.11.29~H12.9.26開業 |

| 副都心線(13号) | 池袋-渋谷 | 8.9km | 1,067 DC1,500V架空線 | 複線 | H20.6.14日開業 |

・1000系

平成24年4月11日から銀座線で運転を開始した直流通勤電車。28年ぶりに銀座線に登場した新型車両で、昭和58年に登場した現在の01系は平成28年までに38編成全てがこの1000系に置き換えられる。

この車両の設計コンセプトは、80年前に東洋初の地下鉄である銀座線を走っていた旧1000系車両を彷彿とさせる懐かしいデザインの「レトロ」と快適性、経済性を向上させる最新技術を採用した「モダン」の融合であるという。

全電動車(2.5M3.5T)6両固定編成で、車体寸法は、長さ16m(連結面)、幅2.55m、高さ3.465m、構体はFSW(アルミ攪拌接合)を基本としたアルミニウム合金のオールダブルスキン構造である。材質は極力6N材で統一してリサイクル性向上を図っている。また、車体コーナー部の隅柱を厚肉化するなど、オフセット衝突に対する強度を向上させている。

外装は、旧1000形の車体イメージを踏襲し、車体側面をレモンイエロー、屋根部をチョコレート色とし、色彩を忠実に再現すべく、メトロでは初の車体フルラッピングの仕様となっている。また、ラインカラーは銀座線の路線色であるオレンジを基調とした3色として外観にアクセントを加えている。

内装は、白色の内板パネルを基調とし、妻部および脇仕切りは淡い桜模様を散りばめた薄ピンク色、床の色は薄いベージュ地に細かくカラフルな色を配色した明るい色合いとしている。

各乗降口には、上部には2面の17インチワイド液晶の車内ディスプレイを、鴨居下部には、扉の閉扉予告と開閉動作に連動したランプを、床面には滑り止めも兼ねた黄色の識別板を設けて利便性、安全性の向上を図った。

腰掛は、銀座煉瓦街をイメージした煉瓦柄で、色は一般席は茶色、優先席は同じ柄で浅草雷門をイメージした赤色、構造は片持ち式パケットシートで一人あたりの座席幅を従来の430mmから460mmへ拡大、クッション性の良い座席詰物を採用して座り心地を向上させ、立位時の姿勢保持や立ち座りの補助の目的から、座席前に曲線形状のスタンションポールを設置している。

さらに天丼高さを極力高くすることにより、車内空間の広がりを演出し、荷棚、脇仕切り、貫通路には強化ガラスを採用している。

客室灯にはLED照明を採用して省エネルギー化(蛍光灯比40%削減)、省メンテナンス化(蛍光灯比3.5倍の寿命)を図っている。

優先席については、座席の色を赤色、スタンションポールと吊り手の色をオレンジ色とすることにより、一般席との差別化を図るとともに、低身長者に配慮し吊り手高さを一般部より80mm下げ、1,580mmとしている。また、両先頭車の各一カ所には、車椅子スペースと通訳式非常通報機を設置して、車椅子のお客様も安心して利用できるよう配慮した。

制御方式は、IGBT素子を使用したレゾルバレス・2レベル・ベクトル制御VVVFインバータ方式で、1C1M制御の1軸制御方式としてM車に1群2MM制御、編成として2群×2MM、1群×2MMとなっている。

主電動機は120kW永久磁石同期電動機(PMSM)、ギア比7.79(109/14)で、従来の誘導電動機で必要であった励磁電流が不要となり、モーター効率が約96%と5%向上した。

なお、操舵台車を採用していることから操舵軸には電動機を搭載することが困難なため、固定軸のみに電動機を配置した全車両動力車の構成となっている。

台車は、曲線通過時の横圧低減による走行安全性の向上、キシリ音やフランジ摩耗の低減のために新たに開発したリンク式片軸操舵台車(SC101)を採用した。曲線通過時に車体~台車間に生じる変位量に応じて、自動的に輪軸を操舵するので曲線内側は軸距が短く、外側は長くなりカーブに沿って走る自動車がハンドルを切ると同様に曲線をスムーズに走行することが可能という。

操舵軸はT軸として、操舵する軸の変位に追従出来るディスクブレーキを採用し、固定軸は基本的にM軸として従来通りユニットブレーキ(踏面ブレーキ)を採用している。

また、軌道ねじれ部の輪重抜け防止のためボルスタ付きとし、非線形特性軸バネ、微少流量特性のレベリングバルブ、空気ばねパンク時を想定したストッパ等の安全性向上対策が採用された。

また、従来の集電装置は車軸間に渡した梁に設置していたが、1000系では、操舵した際に軸距が変動するため、小型・軽量な集電装置を固定軸の軸箱に設置した。

| 車種形式 |

1101 | 1201 | 1301 |

1401 | 1501 | 1601 |

| 車 種 | CM1 | M1 | M1' | M2 | M1 | CM2 |

| 定員(座席) | 93(28) | 106(40) | 106(40) | 106(40) | 106(40) | 93(28) |

| 搭載機器 | SIV,BT | VVVF | VVVF,CP | SIV | VVVF | CP,BT |

| 軸 配 置 | T T T M | M T T M | M T T M | M T T M | M T T M | M T T T |

ブレーキ制御はATC連動電気指令式電空併用ブレーキ、遅れ込め制御(TISによる編成制御)、空制各軸制御、併合ブレーキ機能及び両先頭車駐車ブレーキ機能付き。

1000系は操舵台車を採用した関係から、同一台車内にM軸とT軸、ユニットブレーキとディスクブレーキが混存するため、空制を単軸制御している。回生ブレンディング制御は千代田線16000系に採用し実績のある、TISによる編成統括ブレンディング制御方式とした。これにより、編成全体の回生ブレーキ力を合算、不足演算し、複雑な編成形態でも遅れ込め制御を可能とした。

故隙検知は、ブレーキ不足、不緩解を各軸毎に監視し、TISにて記録および警報を行うとともに、不緩解については、運転室にて当該軸のブレーキを開放できる機能を備えている。

車両制御情報管理装置(TTS)は、主に運転指令を制御装置やブレーキ装置に伝送伝達する制御系と、各機器の状態をモニタリングするモニター系の2系統を有している。モニター画面は1運転台に3台配置し、故障情報、各モニタリング情報、また、行き先案内や空調等のサービス機器の設定操作も可能としている。また、車両メンテナンスの軽減を考慮し、記録機能や車上検査機能を有している。

空調装置は、01系は1台当たり16・3kW×2台を1両毎に搭載していたが、1000糸は23.3kW×2台を搭載し、大幅な冷房能力の向上を囲った。

空調制御は、車両内に配置した各センサーにより、車内・車外温度、車内湿度、乗車率をモニターし、最適な自動運転制御を行う機能を存している。また、空調能力向上を図りつつ車内頭上空間の拡大を図るため、01系に採用している空調装置厚さ245mmを超える、厚さ210mmという超薄型の空調装置を開発し、車内天井高を極力高くした。また、冷媒には環境に配慮したR-407Cを使用している。

最高速度80km/h。加速度:3.3km/h/s 減速度:4.0(常用)・4.5(非常)km/h/s。

・15000系

平成21年度末から東西線に投入される車両で、全てのドアを従来の車両より50cm広くし、ラッシュピーク時に集中的に投入して各駅の乗降をできるだけスムーズにして列車の遅延を抑制するなど輸送改善を図るのが最大の目的。H23年度までに13編成130両が順次投入される。

アルミ車体のリサイクル性や強度、火災対策、車内快適性・利便性の面でも従来車より改善し、新技術の採用や機器の集約等で製造コストを抑え、車両制御情報管理装置や新ボルスタレス台車の採用で省メンテナンス化も図られる。

・10000系

平成18年9月1日から東京地下鉄有楽町線で07系に代わる新型車両として営業運転を開始した通勤形電車である。帝都高速度交通営団から東京地下鉄へ移行後初の新系列となる。東西線05系の低コスト、省メンテナンス性に更に最新技術を導入したもので、13号線の開業する平成19年度までに20編成200両を投入。

快適性や使いやすさを向上するとともに、一層の車体強度の強化、コストダウン、省メンテナンスを実現した。

よりリサイクル性を高めた全ダブルスキンアルミ車体、床面を低くしてホームとの段差縮小、火災時に有毒ガスを発生しない材質の採用等に特徴がある。

・08系

平成15年3月19日に半蔵門線水天宮-押上間が延伸開業され、同時に押上駅で東武伊勢崎線、日光線南栗橋まで直通運転を開始、10両編成の6編成60両が投入された。定員は先頭車:141、中間車:152人(車いす車は153人)。編成重量169.6tで8000系より44.4t軽量化している。

床面高さ1.14mと以前より60mm低くしてホームとの段差を縮小した。

・9000系

平成3年11月に赤羽岩淵~駒込間が部分開業した南北線用に登場。平成8年3月駒込-四ツ谷間開業。平成9年9月30日四ツ谷-溜池山王間開業。営業距離が15.6kmになる。日本最初のスクリーンタイプホームドア対応。

20m車体長6両(3M3T)固定編成、アルミ合金車体。VVVF制御(GTO)、Zリンク式ボルスタレス台車。ATOによるワンマン運転、ホームドアとの連動、自動車内放送、通話機能付き非常通報装置、車椅子スペース等新しい技術と設備を採用した。

平成7年度に導入された新しい車両は素子にIGBT、軸箱支持装置にモノリンクを採用している。

目黒までの延伸と埼玉高速鉄道線、東急目蒲線との相互直通運転が行われている。

・8000系

昭和53年8月に開業した半蔵門線用の車両で、最初は東急の車両を借りて営業を始めたが、昭和56年に投入されたこの車両は、営団で初めてのワンハンドルマスコン、日本の通勤電車で初めてボルスタレス台車(SUミンデン式、板バネ式けん引装置)を採用。

台車はその後、Zリンクけん引モノリンク式に変更されている。

アルミ合金20m車体長の10両(6M4T)編成。回生付AVF電機子チョッパ制御。最高速度100km/h。

東急新玉川線及び東急田園都市線と相直。

・07系

昭和49年10月に開業した有楽町線用の車両で、平成5年3月に営業運転に入った。7000系の後継。

20m車体長10両(4M6T)固定編成、アルミ合金車体。VVVF制御(IGBT 1C1M)、モノリンク式ボルスタレス台車。

東武東上線及び西武有楽町線と相直運転。

・06系

昭和44年12月に開業した千代田線用の車両で、平成5年3月に営業運転に入った。世界初のアルミ合金車体で、サイリスタチョッパ制御方式を採用した6000系の後継。

20m車体長10両(4M6T)固定編成、アルミ合金車体。VVVF制御(IGBT 1C1M)、モノリンク式ボルスタレス台車。

JR常磐線及び小田急小田原線と相直運転。

・05系

昭和39年12月に開業した東西線用の車両で、5000系の後継として昭和63年に登場。

20m車体長10両(5M5T)固定編成、アルミ合金車体。

平成5年3月に営業運転に入った新しい車両は4M6T、VVVF制御(IGBT、1C1M)、モノリンク式ボルスタレス台車。

平成15年には08系と一部を除き共通化された11次車が3編成投入された。

JR中央線、総武線と相直運転。

・03系

昭和36年3月に開業した日比谷線用の車両で、昭和63年に登場。

18m車体長8両(4M4T)固定編成、アルミ合金車体。平成5年3月に営業運転に入った新しい車両はVVVF制御(IGBT、1C2M)、モノリンク式ボルスタレス台車。

東武伊勢崎線及び東急東横線と相直運転。

・02系

昭和29年12月に開業した丸の内線用の車両で、昭和63年に登場。

18m車体長6両(3M3T)固定編成、アルミ合金車体。平成5年3月に営業運転に入った新しい車両はVVVF制御(IGBT、1C2M)、モノリンク式ボルスタレス台車。

・01系

昭和2年12月に開業した銀座線用の車両で、昭和58年に登場。

16m車体長6両(3M3T)固定編成、アルミ合金車体。平成5年3月に営業運転に入った新しい車両はVVVF制御(IGBT、1C2M)、モノリンク式ボルスタレス台車。

名古屋鉄道(株)

平成15年3月27日に、上飯田連絡線が開業。上飯田連絡線は平成6年に愛知県、名古屋市及び沿線自治体、並びに名古屋鉄道株式会社を始めとする民間企業15社が出資して設立された「上飯田連絡線株式会社」が建設主体となって平成8年から約7年の建設工事を経て完成した名鉄小牧線上飯田駅と名市地下鉄名城線平安通り間の鉄道不連続区間0.8kmを解消する路線で、同社が第3種鉄道事業者、

味鋺-上飯田間(2.3km)が名古屋鉄道(2種)、上飯田-平安通り間(0.8km)が名古屋市交通局(2種)の運営主体になる。

| 線名 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 名古屋本線 | 豊橋-新岐阜 | 99.8km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 豊川線 | 国府-豊川稲荷 | 7.2km | 1,067 DC1,500V | 単線 | 軌道 |

| 西尾線 | 新安城-吉良吉田 | 24.7km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 蒲郡線 | 吉良吉田-蒲郡 | 17.6km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 三河線 | 吉良吉田-西中金 | 64.8km | 1,067 DC1,500V | 単線、一部複線 | |

| 豊田線 | 梅坪-赤池 | 15.2km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 常滑線 | 神宮前-常滑 | 29.3km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 築港線 | 大江-東名古屋港 | 1.5km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 河和線 | 太田川-河和 | 28.8km | 1,067 DC1,500V | 複線。河和口-河和:単線 | |

| 知多新線 | 富貴-内海 | 13.9km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 津島線 | 須ヶ口-津島 | 11.8km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 尾西線 | 弥富-玉ノ井 | 30.9km | 1,067 DC1,500V | 単線。森上-佐屋:複線 | |

| 竹鼻線 | 笠松-江吉良 | 6.7km | 1,067 DC1,500V | 単線 | H13.9.30江吉良-大須廃止 |

| 羽島線 | 江吉良-新羽島 | 1.3km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 犬山線 | 枇杷島分岐点-新鵜沼 | 26.8km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 広見線 | 犬山-御嵩 | 22.3km | 1,067 DC1,500V | 複線。新可児-御嵩:単線 | |

八百津線 | 明智-八百津 | 7.3km | 1,067 気動車 | 単線 | H13.9.30全線廃止 |

| 小牧線 | 上飯田-犬山 | 20.4km | 1,067 DC1,500V | 単線。小牧-関内、牛山-味美:複線 | |

| 上飯田連絡線 | 上飯田-味鋺 | 2.3km | 1,067 DC1,500V | 複線。 | 上飯田-平安通り:名市交 |

| 各務原線 | 新岐阜-新鵜沼 | 17.6km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 瀬戸線 | 栄町-尾張瀬戸 | 20.5km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 美濃町線 | 徹明町-新関 | 18.8km | 1,067 DC600V | 単線。徹明町-梅林:複線 | 軌道 |

| 田神線 | 競輪場前-田神 | 1.4km | 1,067 DC600V | 単線 | 軌道 |

| 揖斐線 | 忠節-黒野 | 12.7km | 1,067 DC600V | 単線 | H13.9.30黒野-本揖斐廃止 |

谷汲線 | 黒野-谷汲 | 11.2km | 1,067 DC600V | 単線 | H13.9.30全線廃止 |

| 岐阜市内線 | 岐阜駅前-忠節 | 3.7km | 1,067 DC600V | 複線 | 軌道 |

| モンキーパーク線 | 犬山遊園-動物園 | 1.2km | DC1,500V | 単線 モノレール | 跨座式モノレール |

・2000系中部空港アクセス用特急電車「Centrair:セントレア」

平成17年2月17日に開港した中部国際空港への唯一のアクセス鉄道となる名鉄常滑線と空港連絡線に投入する新形式特急電車で、空港特急としての斬新なデザイン、ユニバーサルデザインに考慮した客室設備、車体傾斜システムによる速達性を重視した設計としている。

1次2編成6両、2次8編成24両計10編成30両を最初に投入したが、混雑が続いたため3次車として平成18年に4両編成2本と1,2次車3両編成→4両編成化のための10両の計18両が新製された。

鋼(一部ステンレス)製2扉(トルク制御による戸挟み検知機能付き電気式。高さ1900mm、幅1000(500×2)mm両開き)18.9m長車体(中間車19m)の3両固定編成(Tc+M+Mc)で(後に、4両化された)、断面は車体傾斜を考慮して腰部に曲線を付け窓部を2度傾斜させて絞っている。

床面高さは客室1110mm、出入口ステップ部1100mmとしてホームとの段差を極力無くすようにしている。椅子は背面折畳みテーブル付き電動回転式バケットタイプ腰掛でシートピッチは1000mm、1人幅520mm、リクライニング連動座面チルト機構を採用している。

定員は各車46人で合計138名。中間車に男子用小便所と洋式トイレ(車いす対応等多目的)と1人用座席、各車室妻側に荷物置場を設けている。先頭部は貫通形で、併結運転時連結部を乗客が通行できるように貫通ほろを設けている。

側窓はUVカットの合わせガラスを使った連続窓構成で、カーテンは傾斜を考慮しフリーストップ式ロールアップカーテンとしている。

電動車比率が高いため各M車に3個の主電動機を搭載した0.75M×2とし、3両編成でMT比を1:1としている。VVVFインバータ(2レベルIGBT、1C3M2群で、その内1台はデュアルモードであり、SIVバックアップ機能付き。PGセンサレスベクトル制御)制御で、

補助電源のCVCFインバータが故障の時には駆動用のVVVFインバータ1台をCVCFに切り替えられる。170kW三相4極かご形誘導電動機3台/M車。

4両化時に増結された新造車両は、4軸のうち2軸に電動機を装架した2/4M車となっており、車軸数で見た場合のMT比は登場時と同じ1:1で変わっていない。

回生ブレーキ併用MBSA電気指令式空気ブレーキで、電空演算T車遅れ込め。応荷重・2段増圧、保安ブレーキ、耐雪ブレーキ付き。停止まで電気ブレーキを動作させる純電気ブレーキを採用。各軸制御の滑走防止制御を行って、雨天時のブレーキ距離の確保とフラット発生防止を図っている。

台車は名鉄標準のSUミンデン式ボルスタレス台車。Zリンク式けん引装置、ヨーダンパ付き。シングルアームパンタグラフ編成2台(M車)。

300系から搭載している車両情報管理装置(TICS:Train Information Control System)を搭載、乗務員支援、出庫点検、車上検査、試運転、検修支援等の機能を持っている。

車体傾斜装置は1600系で採用した空気ばねを用いた方式で、Tc車中央部に傾斜検知地上子と信号処理装置を設け、線形データを基に曲線通過時に曲線内側の空気ばねの空気を排気、

外側の空気ばねに空気を給気することによって車体を最大2度傾けることができ、曲線通過速度を10~15km/h向上させることができる。車体傾斜制御する時には自動高さ調整弁の動作を停止させ、また万一誤動作した場合でも傾斜制御システムを停止させて非制御状態に切り替えることが可能になっている。

最高速度120(将来130)km/h。起動加速度2.3(将来2.5)km/h/s、減速度3.5(非常4.2)km/h/s。

・300系普通電車 詳細仕様

平成15年3月開業予定の小牧線-名古屋市交名城線相互直通運転用車両で、平成14年4月から小牧線を中心に運用開始。名古屋市交と仕様をほぼ統一している。相互直通運転時はワンマン運転、ATC制御となるため、それを考慮した運転室機器配置になっている。

名鉄初の軽量ステンレス製4扉20m長車体の基本4両(2M2T)固定編成ロング、クロスシート併用で、異常時以外は併結を考慮してない。定員は530(着席170)名。先頭車に車いすスペース設置。

側窓は大型の2連窓で、車体中央の2連窓、妻側面の小型窓を下降窓とし、窓ガラスには名鉄として初めてグリーン系濃色のUVカットガラスを採用しカーテンは省略した。

SUミンデン式ボルスタレス台車。シングルアームパンタ。モータ駆動によるスクリュー軸駆動式の電気式ドアエンジンとし、トルク制御による戸挟み検知機能も採用した。出発時等停車時間が長い時、中間の1扉のみ開けて客待ちをする省エネモードも採用可能になっている

。

上飯田-平安通間に設置されるホーム可動柵に対応するため、定点停止情報伝送、車両の扉扱いと連動したホームドア開閉機能を持つDCU(ドア コントロールユニット)を搭載している。ホームの乗降状況は、ホームからの映像をミリ波方式で運転台の画面に伝送する方式。

VVVFインバータ(IGBT 1C2M2群 2レベル ベクトル制御)制御で、台車単位の開放が可能。M2車のインバータはデュアルモードとし、SIVのバックアップ運転対応となっている。1100V-170kW三相4極かご形誘導電動機。停止まで電気ブレーキを動作させる純電気ブレーキを採用した。

回生ブレーキ併用MBSA電気指令式空気ブレーキで、T車遅れ込め。保安ブレーキ、耐雪ブレーキ付き。各軸制御の滑走防止制御を行って、雨天時のブレーキ距離の確保とフラット発生防止を図っている。

名鉄として初めて、車両情報管理装置(TICS:Train Information Control System)を搭載、乗務員支援、出庫点検、車上検査、試運転、検修支援等の機能を持っている。

最高速度100km/h。起動加速度3.0km/h/s、減速度3.5(非常4.0)km/h/s。

・1600系特急電車

常滑線経由で将来の中部新空港アクセスの補完的特急としても対応できる車両として、平成11年5月10日のダイヤ改正から登場。4編成12両を約20億円で新製。犬山、常滑、河和、知多新、西尾線等で運用。7000系特急を置き換える車両で、パノラマはない。

鋼製20m長車体の基本3両(1M2T)で多客時間帯では2編成で運行。車椅子対応洋式便所・洗面所、各扉にドアチャイム、電話、自動販売機等を備える。

空気バネを利用した「簡易振り子方式」を採用し、線形データを基に車体を最大2度傾けることができる。シングルアームパンタ。SUミンデン式ボルスタレス台車。身障者対応トイレ、座席2席。

4群のデュアルモードVVVFインバータ(IGBT 1C1M)とCVCFインバータを集約一体化し、故障時には1電動機解放が可能。TDK-6381A形200kW誘導電動機(ギア比6.07)。

起動加速度2.0(2.3)km/h/s。最高速度120(130)km/h。

・1200(1800)系特急電車

平成3年秋、パノラマスーパー1000系4両を2分割し新製4両と組み合わせた鋼製19m長車体の新6両1200系(4M2T)と増結用の新製2両1800系(1M1T)を運転開始。平成5年には6両編成の1030系「パノラマスーパー」も新製している。

1200系は回生ブレーキ付直流複巻電動機GTO界磁チョッパ制御(1C8M)、1800系は回生ブレーキ付直流直巻電動機添加励磁制御(1C4M)、SU式ボルスタレス台車。

最高速度130km/h。

・780系電車

平成9年4月5日。岐阜市内と近郊線(揖斐線、美濃町線)。新岐阜から虫節まで路面、黒野まで揖斐線鉄道部は急行電車として走る。

ワンマン、1両編成。VVVF制御(GTO)。

最高速度80km/h。

・3500系通勤電車

平成5年以降名古屋本線、犬山線等の朝夕ラッシュ対策、輸送力増、サービス向上のため投入した標準通勤車両。

鋼製19m長車体の4両(2M2T)固定編成。全ロングシート3扉。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C8M)。SUミンデンボルスタレス台車。

最高速度120km/h。

近畿日本鉄道(株)

軌間1,435mm。南大阪線、吉野、長野線のみ1,067mm。直流1,500V。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 難波線 | 近鉄難波-上本町 | 2.0km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 大阪線 | 上本町-伊勢中川 | 108.9km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 信貴線 | 河内山本-信貴山口 | 2.8km | 1,435 DC1,500V | 単線 | |

| 奈良線 | 布施-近鉄奈良 | 26.7km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| けいはんな線 | 長田-生駒 | 10.2km | 1,435 DC750V | 複線。第三軌条 | H18.3.27東大阪線から改称 |

| 生駒-学研奈良登美ケ丘 | 8.6km | 1,435 DC1,500V | H18.3.27開業 2種 |

| 京都線 | 京都-大和西大寺 | 34.6km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 橿原線 | 大和西大寺-橿原神宮前 | 23.8km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 天理線 | 平端-天理 | 4.5km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 生駒線 | 生駒-王寺 | 12.4km | 1,435 DC1,500V | 複線。東山-王子他単線 | |

| 田原本線 | 新王寺-西田原本 | 10.1km | 1,435 DC1,500V | 単線 | |

| 南大阪線 | 大阪阿部野橋-橿原神宮前 | 39.8km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

| 伊賀線 | 伊賀上野-伊賀神戸 | 16.6km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 長野線 | 古市-河内長野 | 12.5km | 1,067 DC1,500V | 複線。富田林-河内長野:単線 | |

| 道明寺線 | 道明寺-柏原 | 2.2km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 御所線 | 尺土-近鉄御所 | 5.2km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 吉野線 | 橿原神宮前-吉野 | 25.2km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 山田線 | 伊勢中川-宇治山田 | 28.3km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 鳥羽線 | 宇治山田-鳥羽 | 13.2km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 志摩線 | 鳥羽-賢島 | 24.5km | 1,435 DC1,500V | 複線。中之郷-船津、上之郷-志摩磯部:単線 | |

| 名古屋線 | 伊勢中川-近鉄名古屋 | 78.8km | 1,435 DC1,500V | 複線 | S34.11.19軌間変更(旧1,067) |

| 鈴鹿線 | 伊勢若松-平田町 | 8.2km | 1,435 DC1,500V | 単線 | |

| 養老線 | 桑名-揖斐 | 57.5km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 北勢線 | 西桑名-阿下喜 | 20.4km | 752 DC750V | 単線 | H15.04.01廃止 |

| 湯の山線 | 近鉄四日市-湯の山温泉 | 15.4km | 1,435 DC1,500V | 単線 | |

| 八王子線 | 日永-西日野 | 1.3km | 752 DC750V | 単線 | |

| 内部線 | 近鉄四日市-内部 | 5.7km | 752 DC750V | 単線 | |

| 生駒鋼索線 | 鳥居前-生駒山上 | 2.0km | 1,067 鋼索 | 皇居前-宝山寺:複線。宝山寺-生駒山頂:単線 | |

| 西信貴鋼索線 | 信貴山口-高安山 | 1.3km | 1,067 鋼索 | 単線 | |

・22600系特急電車「ACE」

平成21年4月1日、3編成10両で営業運転開始。平成4年の22000系ACEの流れを受け継ぎながら車内の快適性を向上させ、新型汎用特急電車として旧型特急1200系等を置き換えて行く。

全鋼製20.5m長2.8m幅車体の4両(2M2T)と2両(1M1T)固定編成で、併結により8両までの運用が可能。

定員は4両編成で206名。シートピッチを1,050mmに拡大し、椅子にコンセント、小物掛け、跳ね上げ式足置き、座席背面部のテーブルを設け、利便性に配慮した。

客室には非常通報装置と乗務員室連絡用緊急ボタンを設置した車いすスペースとその近くに車いす対応多目的トイレ、完全個室の喫煙室、女性専用化粧室等を設けている。便座は温水洗浄便座で、汚物処理装置は臭気遮断に優れた真空式を用いた。

回生ブレーキ付VVVF制御(1C2M2群-IGBT)。電気指令式空気ブレーキ(停止および抑速回生・発電ブレーキ、制御圧切替装置、滑走防止装置、保安ブレーキ付き)。

ヨーダンパ付き積層ゴムブシュ片支持ボルスタレス台車。3相かご形誘導電動機230kw/h、歯車比4.94(84:17)

3元ばね付きシングルアームパンタグラフ(2基搭載/4両)、離線対策として母線引き通し。

最高速度130km/h、起動加速度2.5、減速度4.0km/h/s。33.3‰上り勾配で110km/h以上での運転可能。

・21020系特急電車「アーバンライナー・Next」

平成14年末から営業運転を開始、平成15年3月6日のダイヤ改正から大阪と名古屋を結ぶ名阪特急(名阪ノンストップ)として定期運用に入った。新車投入は2編成のみで、現在のアーバンライナー11編成を順次改良、グレードアップした。2編成12両で約24億円。

鋼製で車体寸法は長さ20.5m(連結面 先頭21.2m)、幅2.8m、高さ3.69m。6両固定編成(3M3T)で、普通5両、デラックスカー1両から構成される。

腰掛はデラックスカーは1人掛横3列とし、普通車は横4列とし、体が包み込まれるような「ゆりかご形シート」を採用した。

VVVF制御(1C2M2群 2レベルIGBT ベクトル制御)。230kW誘導電動機。歯車比17:84=1:4.94でWN継手。

積層ゴムブシュ片側支持式ボルスタレス台車。固定軸距:2200mm、車輪径:880mm。軸重移動補償制御。踏面片押しユニットブレーキ+T車:ディスクブレーキ。先頭台車の先頭軸にアルミナ増粘着材噴射装置。

回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ。T車遅れ込め制御。各軸制御滑走防止制御。シングルアームパンタグラフ1台/M車。

最高速度130km/h。起動加速度2.5km/h/s、減速度4.0km/h/s。33.3‰登り勾配での均衡速度118km/h

・新型通勤電車「シリーズ21」

平成12年3月から約1年間で京都線、奈良線に順次投入。上半分薄茶色、下部白色で間に黄色のラインを配したデザインで、従来のマルーンレッドと白の2色から14年ぶりに塗色変更した。21世紀の通勤電車の標準車両として命名しており、第1編成の車番末尾を21に揃えている。

第1弾の京都線用3220系6両編成3本が平成12年3月15日のダイヤ改正から登場。京都市交通局烏丸線への直通急行(市交:国際会館-近鉄奈良間)に充当された。京都~奈良の観光に大変便利。

順次、奈良線用6両編成5本(5820系、L/Cカー)、2両編成5本(9020系、ロングシート)を3220系とあわせて計58両製作し、製造費は86億円(1両平均1.48億円)。

20.5m長ダブルスキン構造アルミ車体の3M3T編成。全バケット式ロングシートで1人485mm幅とし、各車に車椅子スペースを設置。

VVVF制御(1C4M 2レベルIGBT)。185kW誘導電動機、ギア比6.31。積層ゴムブシュ片支持ボルスタレス台車。シングルアームパンタグラフを編成に4個(編成により下枠交差形)

回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ(T車遅れ込め制御、抑速、保安ブレーキ付き)。

最高速度120km/h。起動加速度3.0km/h/s、減速度4.0km/h/s(常用最大、非常)。

・23000系特急電車「伊勢志摩ライナー」

平成6年3月15日営業運転開始。志摩スペイン村等伊勢志摩リゾートへの輸送を担うシンボル特急「伊勢志摩ライナー」で、大阪と名古屋から出る。

鋼製20.5m長車体の6両編成(4M2T)。VVVF制御(1C4M2群)。積層ゴムブシュ片支持ボルスタレス台車。

最高速度130km/h、起動加速度2.5km/h/s。

・22000系特急電車「ACE」

平成4年営業運転開始。全線対応の特急。鋼製20.5m長4両(4M)と2両(2M)固定編成で、併結により8両までの運用が可能。

回生ブレーキ付VVVF制御(1C8M)。近鉄最初の積層ゴムブシュ片支持ボルスタレス台車。

最高速度130km/h、対応起動加速度2.5km/h/s。

・16400系

平成8年。狭軌の南大阪線、吉野線用「ACE」で、標準軌特急22000系の狭軌版。2両編成で、VVVF制御(IC2M、初のIGBT)。

最高速度120km/h。

・5800系通勤用電車(L/Cカー)

平成9年7月から大阪線、8月から奈良線に投入。ロングシートとクロスシートを自動転換できる「デュアルシート」座席を採用してラッシュ時とデイタイム需要に応えるようにした。クロスからロングへ約60秒、逆は約40秒で転換できる。

アルミ合金車体6両編成(3M3T)。VVVFインバータ制御(IC4M)。積層ゴムブッシュ軸箱支持ボルスタレス台車。

最高速度110km/h。

・26000系特急電車

平成2年3月15日、「さくらライナー」として南大阪線・吉野線で営業運転を開始した近鉄唯一の狭軌特急。阿倍野橋から出る。中間車2両に和または洋便所と男子専用便所付。

20.5m長4両固定編成(4M)。直流直巻電動機、発電ブレーキ付き抵抗制御。

平坦線均衡速度130km/h。

南海電気鉄道(株)

軌間1,067mm。直流1,500V。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 南海本線 | 難波-和歌山市 | 64.2km | 1,067 DC1,500V | 複線。難波-住之江:複々線 | |

| 高師浜線 | 羽衣-高師浜 | 1.5km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 空港線 | 泉佐野-関西空港 | 8.8km | 1,067 DC1,500V | 複線 | りんくうタウン-関西空港:第2種事業者 |

| 多奈川線 | みさき公園-多奈川 | 2.6km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 加太線 | 紀ノ川-加太 | 9.6km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 和歌山港線 | 和歌山市-水軒 | 5.4km | 1,067 DC1,500V | 単線 | 久保町-水軒:第2種。第3種は和歌山県

和歌山港-水軒間 H14.5.26廃止 |

| 高野線 | 汐見橋-極楽橋 | 64.5km | 1,067 DC1,500V | 複線。橋本-極楽橋:単線 | |

貴志川線 | 和歌山-貴志 | 14.3km | 1,067 DC600V | 単線 |

H18.4.1わかやま電鉄貴志川線へ |

| 鋼索線 | 極楽橋-高野山 | 0.8km | 1,067 鋼索 | 単線 | |

・31000系特急電車

平成11年3月1日から高野線(難波-極楽橋間)の「こうや」、「りんかん」として使用。車椅子スペースや自動販売機を設けている。

鋼製20.5m長4両編成。

最高速度120km/h、加速度2.5km/h/s。1両1億8千万円。

・50000系特急電車「ラピート」

平成6年9月4日に開港した関西国際空港(関西空港線は6月15日開業)アクセス専用特急で、難波駅と空港を29分で結ぶ。

独特の先頭形状、楕円形の側窓、ブルーの車体等それまでのデザインの枠をはずしたユニークな車両で、鋼製20.5m長車体の6両編成(3M3T)。

回生ブレーキ付VVVF制御(1C4M)。

最高速度120km/h。

・11000系ビジネス特急電車「りんかん」

平成6年9月の関西国際空港開港を契機に高野線に投入した特急。自動回転式リクライニングシート、編成に1カ所サービスコーナーと兼用・女性専用・男子小便所を設けた。

鋼製20.5m長4両編成(4M)、発電ブレーキ付直流直巻電動機、抵抗・界磁制御。

最高速度120km/h、加速度2.5km/h/s。

・10000系ビジネス特急電車「サザン」

南海線用。4両編成(2M2T)。

・1000系電車

南海線と高野線に平成4年に投入された。それまでのグリーンを主体とした塗色を明るいグレーを基調とした新しいカラーデザインに変更した最初の車両。

ステンレス製全塗装20m長車体6両(3M3T)と2両(1M1T)を組み合わせた8両編成。ロングシート主体で車端部にクロス席。

回生ブレーキ付きVVVF制御(1C4M)。SU式ボルスタレス台車。

最高設計速度120km/h、加速度2.5km/h/s。

・2000系電車

大阪市街と霊峰高野山を結ぶ高野線に平成2年に投入された17m長車両。平坦線の高速性能と山岳部での急勾配急曲線(高野下~極楽橋10.3kmは50‰急勾配、101mRが連続)に対応させた。

ステンレス製17.7m長車体4両編成(4M)、全ロングシート、トイレ無し。

回生ブレーキ付きVVVF制御(1C8M)

最高設計速度120km/h、加速度3.1km/h/s。

京阪電気鉄道(株)

軌間1,435mm。直流1,500V。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 京阪本線 | 淀屋橋-三条 | 49.3km | 1,435 DC1,500V | 複線。天満橋-萱島:複々線 | |

| 鴨東線 | 三条-出町柳 | 2.3km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 宇治線 | 中書島-宇治 | 7.6km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 交野線 | 枚方市-私市 | 6.9km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 京津線 | 御陵-浜大津 | 7.5km | 1,435 DC1,500V | 複線 | 京都東西線市役所前まで乗り入れ |

| 石山坂本線 | 石山寺-坂本 | 14.1km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 男山ケーブル | 八幡市-男山山上 | 0.4km | 1,067 鋼索線 | 単線 | |

・10000系普通電車 詳細仕様

1900系、2600系置き換え用の新形式直流普通電車。平成14年4月15日から宇治線、交野線に投入。当面、3編成導入するが、今後更に投入予定。

外板塗色を昭和32年以来続いていた濃淡グリーンの塗分け(上部:若草色 下部:青緑色)からターコイズグリーン(青緑)1色に変更した。

アルミ合金18.7m長2.72m幅車体全ロングシート3扉の4両固定編成(2M2T)で、定員540(着席188)名。5~8両の固定編成も投入予定だが、分割併合を考慮していないので先頭部貫通扉はない。

バリアフリー化を進めるため、床面高さを7200系比20mm下げて1180mmとした。側出入口扉に結露防止の複層ガラス、側窓に熱線吸収ガラス(UVカット率約90%)を採用したが、遮光用のためにフリーストップの側窓カーテンは設けいている。

側窓は固定式とし、非常時の換気に対応するため、車端部の窓は開放可能としている(車いすスペース部は除く)。ドアエンジンにはベルト駆動式を採用。ロングシートは7人掛け(1人45cm)を一体化した。

軸はり(M車)、SUミンデン(T車)式ダイレクトマウント空気バネ台車。固定軸距2100mm。下枠交差形パンタグラフ、編成2基(各M車)。

VVVFインバータ制御(1C2M2群 2レベル ベクトル制御)、回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ、直通予備ブレーキ。200kW誘導電動機、ギア比6.07。

2台ある電動空気圧縮機の電源を交流と直流とにわけ、編成1台のSIVが故障しても直流機で空気源を確保できるようにして保安度を確保している。

最高速度110km/h、起動加速度2.8km/h/s、減速度4.0(非常4.3)km/h/s。1編成約5.4億円。

・7000系通勤電車

平成元年10月の鴨東線開業時に投入。アルミ合金19m長車体の6両(3M3T)と4両(2M2T)編成があり、併合運転を考慮している。

回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C4M)。

・8000系特急電車

平成元年10月の鴨東線開業時に投入された主力特急電車。特急料金不要。アルミ合金19m長車体の7両編成(4M3T)で10編成ある。

平成9年9月11日以降、車体側面に「時代祭」の行列絵を描いたダブルデッカー車を1両順次組み込み、8両編成としている。

回生ブレーキ付直流複巻電動機界磁位相制御。中間の車両に電話室とテレビを設置している。

・9000系通勤電車

平成9年3月22日から営業運転開始。3扉クロスシートだが、中央扉を閉め切って2扉車としても運用可能で、時間帯に応じて特急から普通まで運用を可能にし、混雑を緩和した。

アルミ合金製19m長車体の8両固定(4M4T)編成。

軸はり(T)及びSUミンデン式ボルスタレス台車。VVVF制御(GTO 1C4M)。

最高速度度110km/h。

・800系

平成9年10月開業した小断面地下鉄京都東西線に乗り入れ、併用軌道の京津線に使用する車両。地下鉄の開業により三条通りの京津線は廃止された。

東西線のホームドア、ATOワンマン運転対応設備以外に京津線用にツーマンの諸設備も併設している。

鋼製16.5m長車体の4両(4M)固定編成。

モノリンク式ボルスタレス台車。低い東西線と標準の京津線両架線高さに対応するシングルアームパンタ。VVVF制御(IGBT)。

最高速度90km/h。

阪急電鉄(株)

軌間1,435mm。直流1,500V。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 神戸本線 | 梅田-三宮 | 32.3km | 1,435 DC1,500V | 複線。梅田-十三間:複々線 | |

| 宝塚本線 | 梅田-宝塚 | 24.5km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 京都本線 | 梅田-河原町 | 47.7km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 今津線 | 今津-宝塚 | 9.3km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 伊丹線 | 塚口-伊丹 | 3.1km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 甲陽線 | 夙川-甲陽園 | 2.2km | 1,435 DC1,500V | 単線 | |

| 箕面線 | 石橋-箕面 | 4.0km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 千里線 | 北千里-天神橋筋六丁目 | 13.6km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 嵐山線 | 嵐山-桂 | 4.1km | 1,435 DC1,500V | 単線 | |

| 神戸高速線 | 三宮-西代 | 5.7km | 1,435 DC1,500V | 複線 | 第2種事業者。3種は神戸高速鉄道(株) |

・8000系通勤電車

創立80年記念を機に旅客ニーズの高度化に応え、新技術を導入して、平成元年1月1日、神戸、宝塚線で営業運転開始。京都線は8300系。

アルミ合金製19m長車体の8両編成(4M4T)、3扉全ロングシート。

SU式ボルスタレス台車。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C4M)。

最高速度120km/h、加速度2.6km/h/s。

阪神電気鉄道(株)

軌間1,435mm。直流1,500V。平成7年7月17日の阪神淡路大震災で314両のうち、41両廃車。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 本線 | 梅田-元町 | 32.1km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 西大阪線 | 西九条-尼崎 | 6.3km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 武庫川線 | 武庫川-武庫川団地前 | 1.7km | 1,435 DC1,500V | 単線 | |

| 神戸高速線 | 元町-西代 | 5.0km | 1,435 DC1,500V | 複線 | 第2種事業者。3種は神戸高速鉄道(株) |

・9300系

平成13年3月10日のダイヤ改正から運用開始。西宮市内の高架化完成を受けて梅田~姫路間の直通特急の大幅な増発等が行われ、その直通特急を利用する長距離の旅客など多くの人に快適に利用してもらうため腰掛の約半数(中4両の中間部)をクロスシートとした。平成14年までの3編成のみであるが、本編成投入に伴い3000系急行車が廃車された。

鋼製で屋根及び戸袋部外板にステンレス鋼板を用いた車体で、寸法は長さ18.88m(連結面 先頭車は18.98m)、幅2.75m、高さ3.67m。片側3ヶ所ある側扉幅をクロスシートのシートピッチ確保のため、1400mmから一般的な1300mmに変更、床面高さも1130mmとしてホームとの段差を極力少なくした。ロングシート部はバケットタイプで1人470mm。

車体外部塗色は新しい急行車のイメージを作るものとして、車体上部に明るいオレンジ色「プレストオレンジ」、下部に淡いベージュ「シルキーベージュ」を配した2色塗り分けとなっている。

Tc-M'-Mの3両ユニットを2組連結する6両固定編成(4M2T)で、在来車との併結は行なわない。

台車はZリンクけん引装置でモノリンク軸箱支持装置ボルスタレス台車、ユニットブレーキ。誘導電動機は130kWでTD継手、歯数比97/16=6.06

VVVFインバータ制御(1C8M IGBT ベクトル制御)。回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ(T車遅れ込め制御、滑走防止制御)

LED車内案内表示装置(マップ式)、非常通話装置、電動車に車いすスペース、扉開閉予告ブザー、転落防止ほろ付き。

最高速度110km/h。起動加速度3.0km/h/s、減速度4.0(非常4.3)km/h/s。

・9000系

平成8年3月20日の災害復旧ダイヤから営業運転開始した、特急・急行用通勤車両。

ステンレス製19m長車体の6両固定編成(4M2T)。

回生ブレーキ付きVVVF制御(1C8M)。モノリンク軸箱支持装置ボルスタレス台車。

最高速度110km/h、加速度3.0km/h/s。

・5500系普通車両

平成7年11月から営業運転開始した。4両固定編成(4M)、VVVF制御。

西日本鉄道(株)

軌間1,435mm。直流1,500V。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 天神大牟田線 | 西鉄福岡(天神)-大牟田 | 74.8km | 1,435 DC1,500V | 複線。試験場前-大善寺、蒲池-開:単線 | |

| 太宰府線 | 西鉄二日市-太宰府 | 2.4km | 1,435 DC1,500V | 単線 | |

| 甘木線 | 宮の陣-甘木 | 17.9km | 1,435 DC1,500V | 単線 | ワンマン |

| 宮地岳線 | 貝塚-津屋崎 | 20.8km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

北九州線 | 折尾-黒崎駅前 | 5.1km | 1,435 DC600V | 複線 | 2000.11.25廃止。

黒崎駅前-熊西:筑豊電鉄へ |

・7000系 詳細仕様

6050系の後継として平成13年2月に投入された通勤電車。天神大牟田本線及び支線の区別なく全線で運転ができるようにした2両固定のワンマン運転用車両。6000系、6050系と組成して10両編成までの運用が可能。

鋼製19.5m長車体(屋根板と床板はステンレス)、基本2両(1M1T)編成で併結で10両までの編成の運用ができる。片持ち式全バケットタイプ(450mm幅)ロングシート、開口1300mm両開き4側扉車両。

VVVFインバータ制御(2レベルIGBT、1C4M、ベクトル制御)。170kW誘導電動機を1両当たり3台(将来4台)、ギア比6.31。回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ(応荷重、直通予備ブレーキ。T車優先遅れ込め)。

モニタ装置、車椅子スペース(中央よりに1カ所/両:)。トイレは無し。

最高速度100(将来120)km/h。起動加速度2.6(将来3.0)km/h/s(200%乗車まで一定)、減速度3.5(常用:200%乗車まで一定)、4.0km/h/s(非常:250%乗車まで一定) 。

・6000系

平成5年に投入された大牟田線用通勤電車。従来の3扉を4扉とし、ラッシュ時の乗降時間の短縮とサービスの向上をめざした。オフラッシュ時には限定扉の扱いができるように配慮。

鋼製19.5m長車体、基本4両(2M2T)と2両(2M)編成で併結で6、8両編成の運用ができる。ロングシート。

発電ブレーキ付き総括制御(1C8M)。その後、VVVF制御車の6050系が投入されている。

最高速度100km/h。

・8000系通勤特急電車

平成元年3月10日、アジア太平洋博覧会に先立ち投入された大牟田線用特急電車。特急料金不要。

鋼製19.5m長車体の基本6両(4M2T)でT車2両加えて8両化可能。2扉セミクロスシート。

直流直巻電動機、発電ブレーキ付き制御自動加減多段式。

最高速度100km/h。

新京成電鉄(株)

軌間1,435mm。直流1,500V。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 新京成線 | 松戸-京成津田沼 | 26.5km | 1,435 DC1,500V | 複線。新津田沼-京成津田沼:単線 | |

・8900系通勤電車

平成6年、輸送力増強と新技術導入のために投入した次期主力車両。同社で初めてのステンレス車両で、昭和61年に採用したVVVF制御車8800系の次世代版。シングルアームパンタ等最近の技術を導入した。

駅間距離が短く(平均1.15km)全各駅停車であり、高加減速度、最高速度向上、省エネ・省力化等の改善を図った。

ステンレス製18m長車体の8両(4M4T)編成。VVVF制御(1C4M2群)。モノリンク式ボルスタレス台車。

最高速度120km/h、加速度3.3km/h/s。

大阪府都市開発(株)

大阪南部の泉北ニュータウンと大阪都心部を結ぶ路線

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 泉北高速鉄道線 | 中百舌鳥-和泉中央 | 14.3km | 1,067 DC1,500V | 複線 | |

・7000系普通電車

昭和46年4月開業。最新技術の導入、輸送力増等に対処するため新製され、平成8年7月1日から営業運転開始。中百舌鳥からは南海難波駅に相互乗り入れ。

鋼製21m長車体の6両(3M3T)及び4両(2M2T)編成で、併結により8、10両編成が可能。

回生ブレーキ付VVVF制御(IGBT 1C4M)。モノリンク式ボルスタレス台車。シングルアームパンタ。1車カットで35‰勾配での起動可能。

北大阪急行電鉄(株)

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 北大阪急行線 | 千里中央-江坂 | 5.9km | 1,435 DC750V | 複線。第三軌条式 | |

神戸高速鉄道(株)

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 東西線 | 西代-元町 | 5.0km | 1,435 DC1,500V | 複線 | 第3種事業者。2種は阪神電鉄、山陽電鉄 |

| 高速神戸-三宮 | 2.2km | 1,435 DC1,500V | 複線 | 第3種事業者。2種は阪急電鉄、山陽電鉄 |

| 南北線 | 新開地-湊川 | 0.4km | 1,067 DC1,500V | 複線 | 第3種事業者。2種は神戸電鉄 |

神戸電鉄(株)

軌間1,067mm。直流1,500V。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 有馬線 | 湊川-有馬温泉 | 22.5km | 1,067 DC1,500V | 複線。有馬口-有馬温泉:単線 | |

| 三田線 | 有馬口-三田 | 12.0km | 1,067 DC1,500V | 岡場-田尾寺、横山-三田:複線

有馬口-岡場、田尾寺-横山:単線 | |

| 公園都市線 | 横山-ウッディタウン中央 | 5.5km | 1,067 DC1,500V | 単線 | |

| 粟生線 | 鈴蘭台-粟生 | 29.2km | 1,067 DC1,500V | 単線。押部谷-木津等:複線 | |

| 神戸高速線 | 湊川-新開地 | 0.4km | 1,067 DC1,500V | 複線 | 第2種事業者。第3種は神戸高速鉄道 |

・5000系普通電車

北摂東播地域と神戸市等を結ぶ路線で、平成6年以降投入。

アルミ合金製18m長車体の4両(4M)編成で、4M1T、6M運転考慮。全ロングシート。

急勾配の多い路線であり、回生失効に備えて抑速用抵抗器を搭載している。

最高速度100km/h、加速度3.0km/h/s

山陽電気鉄道(株)

軌間1,435mm。直流1,500V。

| 線区 | 区間 | 営業キロ | 軌間、電気方式 | 概要 | 記事 |

|---|

| 本線 | >西代-山陽姫路54.7km | 1,435 DC1,500V | 複線 | |

| 網干線 | >飾磨-山陽網干8.5km | 1,435 DC1,500V | 単線 | |

| >神戸高速線 | >西代-阪神元町7.2km | 1,435 DC1,500V | 複線 | 第2種事業者。第3種は神戸高速鉄道 |

西代-阪急三宮| 5.7km | 1,435 DC1,500V | 複線 | 第2種事業者。第3種は神戸高速鉄道 |

・5030系

平成9年6月から営業運転開始。

アルミ合金製19m長車体の6両編成(3M3T)、1+2の自動転換クロスシート。

軸はり式ボルスタレス台車。回生ブレーキ付VVVF制御(1C1M)。

最高速度110km/h、加速度2.8km/h/s。