JR�ݗ����@Index

JR�k�C��

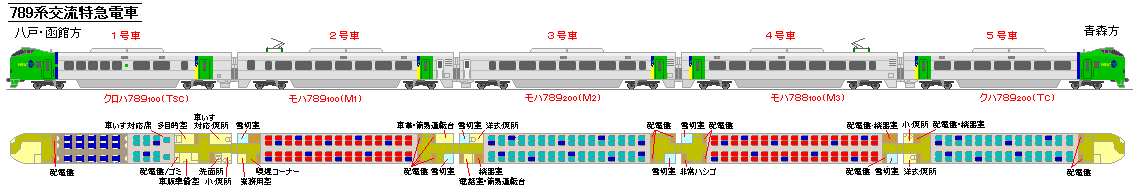

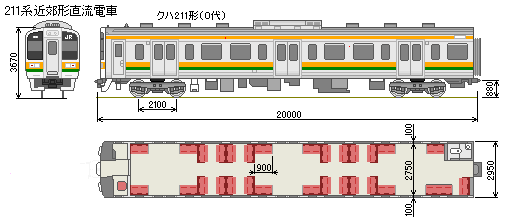

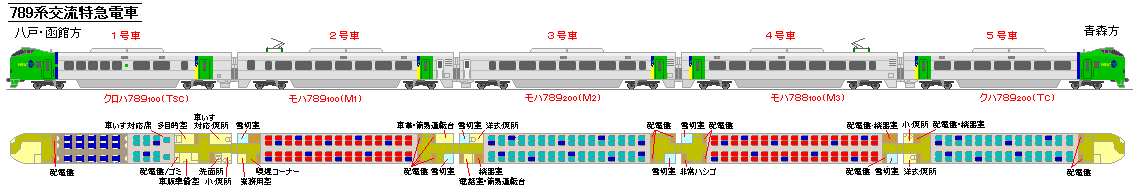

�E789�n�𗬐�p���}�d��

�ڍd�l

�@ ����14�N12��1���̓��k�V���������`���ˊԊJ�Ƃɍ��킹�āu�X�[�p�[�����v�Ƃ��Ĕ��ف`���ˊԂɓ������ꂽ�𗬐�p���}�d�ԁB���ف`�X�Ԃ́u�C���v��u����������̂ŁA���ف`�X�Ԃ�1����58���i40���Z�k�j�A���ف`���ˊԂ�3����10���Ō��ԁB���قƓ����Ԃ͐V�����Ə��p���ōő�5����58���ŁA6���Ԃ��B

�@ ���N8���܂ł�23�����V������A���ى^�]���ɔz�u���ꂽ�B��{�Ґ���2�����j�b�g�{3�����j�b�g��5���i3M2T�A���277�l�j�ŁA�����Ґ�3���i2M1T�A188�l�j���������8���Ґ��ɂȂ�B

�@ ���}�̉^�]�J�n�ɔ����A�X�`���يԂ̉����u�C���v�͒��ʓ��}�Ɋi�グ�����`�Ŕp�~����A�u�C���v�p��14�n�A50�n�q�Ԃ��p�ԁB

�@ �O���͊ђʌ^�̍��^�]��Ȃǁu�X�[�p�[��������v�Ǝ��Ă��邪�A�o�����h�A�̍��C�����Ȃǂɂ��g���l�����ł̋q���������h�~��A�o���X�g�̒��ˏグ�ɂ�鑋�K���X�j����h�~���邽�߂̕��w�K���X�ƃ|���J�[�{�l�C�g�����j�b�g�������|���J�K�[�h��ԗ������@��ւ̒����ጸ���邽�߂̏����@��t���J�o�[�̗̍p�ȂǁA����~��n�т�ʔN���x��20���A���x90���ȏ�ŘA��12��̏�薔�͉���̘A�����z��L������g���l���ȂǑ��s�������ɂ��킹����������{���Ă���B

�@ �ԑ̂͌y�ʃX�e�����X�\���ŁA��v���@�͒���21.3(�A����)m�A��2.8m�A����3.59�B��]���N���C�j���O�V�[�g�Ńs�b�`960mm�B

�@ 3���x��PWM�R���o�[�^�{2���x��PWM�C���o�[�^�ɂ��VVVF�C���o�[�^����i�x�N�g������AIPM�AIEGT�A1C2M2�Q�j�B3�������`�U���d���@�A�o��230kW�A�M�A��3.96�BTD�p��B

�@ �d�͉u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�B���d�AT�Ԓx�ꍞ�ߐ���A�����ĔS������A�}���u���[�L����t���B��b�u���[�L�͗���������T��Ԃɂ͗}�����邢�͉����̍ۂ̓��ʃu���[�L�ɂ��ԗ։��x�㏸�h�~�̂���1����1���̃f�B�X�N�u���[�L�����Ă���B

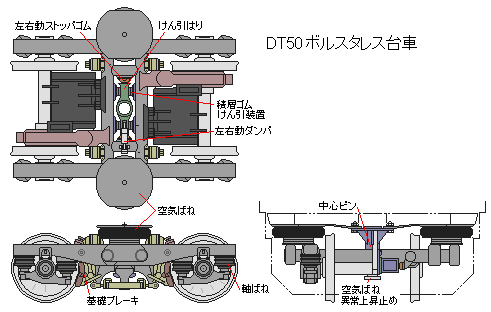

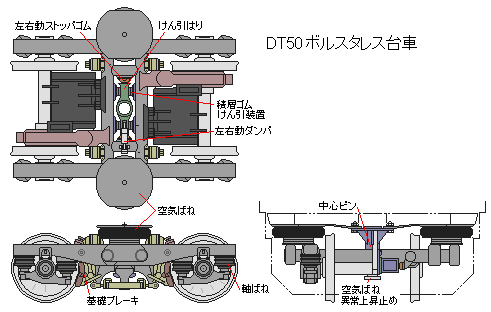

�@ ���͂莮�{���X�^���X��ԁB�Œ莲��2100mm�A�ԗa��810mm�Ə������B�V���O���A�[���p���^�O���t�ŁA����͏Č���������{�Ō`�����܁B

�@ �^�]���ł̎ԗ֍퐳�����\�����ꊷ���Ɏg�p���邽�߁A���j�b�g�̉^�]��̔��Α��Ԓ[�ɓd�b���A�ԗ��������p���ĊȈՉ^�]���݂��Ă���B

�@ �ۈ����u�͒������`�،Ó��Ԃ͐�ATC�A����ATS�ƂȂ��Ă���B

�@ �ō����x140km/h�i�v�ō����x�͐�ATC�̏ƍ����x���l������145km/h/s�B�Œ�26km��12������z��Ԃł��ō����x���s�\�j�B

�@ �N�������x2.5km/h/s�i0�`70km/h�B�j�i���ȊO�͒n��ݔ��̐���1.8km/h/s�j�B�����x�F��p2.5km/h/s�A���(�ۈ�)4.7km/h/s�B���H�̏�ɂ����1M4T�����ƂȂ����ꍇ�ł������l���X�C�b�`���������Ƃɂ���čő�15��̌��z�ŋN���\�B

�E�L�n261�n���}�C����

�@ ����12�N�t�̏@�J���i����|����ԁj���������Ɗ����ɍ��킹�D�y�`�t���Ԃ�3��11���̃_�C����������o�ꂵ�����}�C���ԁB���̖�����̌��ʁA�u�X�[�p�[�@�J�v�ƌ���B�D�y�`�t���Ԃ�4����57���Ō��сA�����s�}�s4������S�ē��}�������B���̓�2�������X�[�p�[�@�J�B

�@ �ʋΌ`201�n�C���Ԃ��x�[�X�ɁA�f���}�[�N���S�Ƌ�����ƂŃA�R���f�[�V��������}������4���Ґ��̍����\����R�X�g�ԗ��B�y�ʃX�e�����X21.3m���ԑ̂őϊ��ϐ�@�\�����A�Ґ��������ɊȈՉ^�]���݂���2�����ɕ����\�B

�@ �d�q���̃��[���[�g�W���C���Ɖ����x�Z���T�ŃJ�[�u�����m���A��Ԃ̋�C�˂𗘗p���Ďԑ̂��X����ԑ̌X�ΐ��䑕�u(�ő�3�x)�������B

�@ 460�o�r�@�ւ�1����2��(3���Ԃ�1��)���ڂ��A�ϑ�1�i����4�i�̕ϑ��@��2���쓮�B�ԗa�͏��a��810mm�B�ō����x130km/h�B

�E�L�n283�n���}�C����

�@ ����9�N3��22���A�u�X�[�p�[��������v�Ƃ��ĎD�y�`���H�ԉc�Ɖ^�]�J�n(�����3����40��)�B�y�ʃX�e�����X21.3m���ԑ̂ŁA��{6���A�t��2�`3���Ґ������ő�11���B�x�A�����O�K�C�h������t���U�q�ԗ��ŁA355�o�r�@�ւ�

1����2�䓋�ڂ��A�ϑ�1�i�E����4�i�ōō����x130km/h�^�]���s���ŐV��͓��}�C���ԡ�u�X�[�p�[�k�l�v�ɂ��g�p�B

�@ 281�n�ɑ��đϊ��ϐ�@�\�̋����A�U�q�p�x��(5�x��6�x��)�A���������N�����Nj@�\�t��Ԃւ̕ύX�����s�����B

�E�L�n281�n���}�C����

�@ ����6�N3��1���A�u�X�[�p�[�k�l�v�Ƃ��āA�D�y�`���يԉc�Ɖ^�]�J�n(�����2����59���A�\�葬�x106.8km/h)�B�y�ʃX�e�����X21.3m���ԑ̂ŁA7��(7M)��{�Ґ��B�x�A�����O�K�C�h������t���U�q�̃S�����o�l���{���X�^���X��ԁB�U�q�p5�x�B355�o�r�@�ւ�1����2�䓋�ڂ��A�ō����x130km/h�^�]�̎�͓��}�C���ԡ

�E785�n���}�d��

�@ ����2�N9��1���Ɂu�X�[�p�[�z���C�g�A���[�v�Ƃ��ēo��A�D�y�`����Ԃ�1����20���ő���B��20,000V�A50Hz�B

�@ �y�ʃX�e�����X��21.3m��2900���ԑ̂̊�{4��(2M2T)�A����2��(1M1T)�Ґ��Ńs�[�N���ɂ�6���Ґ��ő���BMT1���j�b�g�����B

�@ ���d�u���[�L�t�i��R��͉�����j�d�C�w�ߋ�C�u���[�L�ōݗ�������PWM�R���o�[�^�{��VVVF�C���o�[�^����(1C4M�j�B�E�C���O�S�����{���X�^���X��ԁB�ԗa860mm�B190kW�U���d���@�A�M�A��4.21�B

�@ �N�������x2.0km/h/s�A�ō����x130km/h�B

�E731�n�𗬒ʋΓd��

�@ ����8�N12��24���c�Ɖ^�]���J�n�����A�q���d�̂Ȃ�21m���X�e�����X�ԑ̂̑S�����O�V�[�g3���Œ�Ґ��ŁA�L�n201�ʋC���Ԃƕ����^�]�\�B�a���֏��t�B

�@ �u���[�L�t��VVVF����(IGBT�A1C2M)�A1�{�����N���͂莮�{���X�^���X��ԂŒᏰ���̂��ߎԗa810mm�B�ʋΌ`�Ȃ���ō����x130km/h�^�]���s���B

�E�L�n201�n�C����

�@ ����9�N3��22���c�Ɖ^�]���J�n�����A�q���d�̂Ȃ�21m���X�e�����X�ԑ̑S�����O�V�[�g3���Œ�Ґ��ŁA���M�ȉ��̔�d����Ԃ����芷���Ȃ��ŎD�y���ʉ^�]���s���B�d����Ԃł�731�n�𗬒ʋΓd�Ԃƕ����^�]�B

�@ 1����450�o�r�G���W��2�䓋�ڂ��A�ʋC���ԂȂ���130km/h�^�]���s���B�p�b�V�u���������2�x�X����ԑ̌X�@�\���������Ă���B

JR�����{

�EE657�n�����}�d��

����24�N3��17���̃_�C�������������ɓo�ꂵ��E651�n�u�X�[�p�[�Ђ����v�AE653�n�u�t���b�V���Ђ����v�Ɍp����3����̏�������}�d�ԂŁA����24�N�t����H�ɂ�����16�Ґ�160�������-���킫�Ԃɓ����A�N�x���܂łɂ͊�����E651�n�AE653�n��S�Ă��̓d�Ԃɒu��������B�Ȃ��A���킫�`���ԁi�������̓��ŋv�m�l-�j���Ԃ͕s�ʂȂ̂ŏ����j�͌��s��E653�n�ʼn^�]���A���킫�w�ł͓���z�[���ŏ抷�����ł���悤�ɂ���B

�@ �ԑ̂͂킸���ɐԂ݂�������������ɑ����ɂ͍g�~�̃��C�������A���˂́u���~�E�g�~�v��\�����Ă���B�f�U�C���̃e�[�}�́uDynamic&Smooth�v�B

�@ 10���Œ�Ґ�(6M4T)�ŁAE656(M2)�{E657(M1)4���j�b�g��1���̃O���[���Ԃ��܂�4���̕t���Ԃ���\�������B�ԑ̂̓A���~�j�E�������̃_�u���X�L���\���B

�@ �Ґ������600�l�i�O���[����30�l�A���ʎ�570�l�j�B���ȊԊu�͕��ʎ�960mm�A�O���[����1,160mm�ŕ��ʎԂ̍��Ȃ�E653�n�ɔ�ׂ�50mm�g�債�Ă���B

�@ �ō����x�͂���܂łƓ��l��130km/h�ŁA���������VVVF�C���o�[�^����i1C2M�j�B

�@ ���̐V�^���}�d�Ԃ͕���9�N10���ɓo�ꂵ��E653����15�N���o�ēo�ꂵ���d�Ԃł���A���̊Ԃ̋Z�p�i������l���̕ω����f���Ď��̂悤�ȉ��ǂ�������Ă���B

�@�E �擪�ԂƃO���[���Ԃɂ͐V����E2�n��u���c�G�N�X�v���X�v�pE259�n�ō̗p����Ă���t���A�N�e�B�u�T�X�y���V�����𓋍ڂ��A�X�ɑS�ԂɎԑ̊ԃ_���p�[�����đ��s���̐U����O��̓��h�A���[�C���O��}�����ď��S�n�̌���B

�@�E �e���Ȃɂ̓p�\�R����u�����Ƃ��\�ȃe�[�u���ƃR���Z���g��ݒu���AWiMAX�𗘗p�����u���[�h�o���h�����������ăr�W�l�X���[�X�ւ̑Ή��B�ԓ��ē��\����ɂ̓t���J���[LED�����̗p���A�s����E��ԉw�ē����̂ق��A��ԉ^�s����j���[�X�Ȃǂ�z�M���������̌���B

�@�E ���nj^�n���h���̓d���Ԃ����Ή���^�g�C���A�^�E���J�[�g�Ή��̑��ړI�����O���[���Ԃɐݒu����Ȃǃ��j�o�[�T���f�U�C�����ӎ������ԓ��ݔ��̏[���B�Ȃ��AAED(�����̊O�����ד���)��1�Ґ���1��ݒu���Ă���B

�@�E �o������ɂ͖h�ƃJ�������A�q���Ƃ��ׂẴg�C�����ɂ͔��ʘb���u��݂��A�Z�L�����e�B�[�̌���B

�@�E ��v�@���ۈ����u��2�d�n�����āA����A���̊m�ہB�Ȃ��A�⏕�d���ƂȂ�Î~�`�C���o�[�^�[�iSIV�j��1��̏Ⴕ�Ă��T�[�r�X�_�E�����邱�Ƃ͂Ȃ��B

| ���� |

1���� | 2���� | 3���� | 4���� | 5���� |

6���� | 7���� | 8���� | 9���� | 10���� |

|---|

| �Ԏ� | �N���nE656-0

T'C | ���nE657-200

M1 | ���n656-200

M2 | �T�n657-0

T1 | �T��E657-0

Ts | ���nE657-100

M1 | ���nE656-100

M2 | ���nE657-0

M1 | ���nE656-0

M2 | �N�nE657-0

Tc |

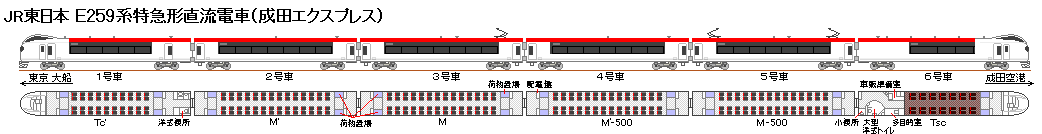

�EE259�n���}�d�ԁu���c�G�N�X�v���X�v

�@ ����3�N3���ɐ��c�G�N�X�v���X�i����-���c��`�w79.2km���j�Ƃ��ē������ꂽ253�n�uN'EX�v�̘V������c��`�̑����ɑΉ����邽�ߓ������ꂽ���ځuN'EX�v�ŁAE233�n�ɍ̗p�����V�����Z�p���̗p���Ă���B

�@ ����21�N4���ȍ~22�N6���܂ł�22�Ґ�132������������A�S�Ă�253�n�ƒu������邪�A����21�N10��1�����猻�s�_�C���̈ꕔ��253�n����E259�ɒu��������`�ʼnc�Ɖ^�]���J�n�����i8�Ґ��j�B

�@ �ԗ��̃f�U�C���͔����x�[�X�ɐԁA�����g����253�n�̃C���[�W�P���Ă��邪�A�^�]��͍��^�]��ƂȂ�A�ђʔ��̃z���ӂ��ɂ́uN'EX�v�̃��S�������Đ擪�̃C���[�W�͂��Ȃ�ς���Ă���B

�@ 253�n�ł�3����1�̕Ґ��P�ʂƂȂ��Ă������AE259�ł�6���Ґ�����{�Ƃ��A��������12���Ґ��ł��^�]���邽�ߏ�q�̎ԓ��ړ����l�����Ċђʍ\���ƂȂ��Ă���B

�@ �ԑ̂̓A���~�������_�u���X�L���\���ŁA�ԑ̐��@�͒���20m�i�A���ʁj�A��2.946m�A����3.655m�ŁA���ʍ�����50cm�Ⴂ1,140mm�ƂȂ��Ă���B

�@ �Ԓ[���Ȗʂɂ�E257�n�Ɠ��l�̎Ԓ[���[�_���p��݂��A����Ɋe�ԗ��Ԃɂ͎ԑ̊ԃ_���p�i�V���b�N�A�u�\�[�o�[�j���A�擪�Ԃɂ͐V����E2�n�EE3�n�ō̗p����Ă����C�����̃t���A�N�e�B�u�T�X�y���V�����𓋍ڂ��A���S�n�̌����}�����B

�@ ��{6���i4M2T�j�Œ�Ґ��Œ����290���i�����AG��28���j�B�S�ԋ։��ŗ��擪�Ԃɒʏ�̃g�C���A6���Ԃɂ͑��ړI�g�C��������B�V�[�g�s�b�`��253�n�Ɠ����1,020�iG:1,160�jmm�ł���B

�@ 6���Ԃɂ͑��ړI���Ǝԓ��̔���������ݒu�����B���ړI���͎Ԉ֎q�ɏ�����܂܂œ������\�Ȃ悤�ɁA�o�����̐��@��1,230mm�ƍL���Ƃ����B�܂��A�����̐܂肽���݈֎q�́A�|���ƃx�b�h�Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ��\�ł���B

�@�@������

| ���� | 1���� | 2���� |

3���� | 4���� | 5���� | 6���� |

|---|

| �Ԏ� | TC' | M' | M

| M'-500 | M-500 | TSC |

| ��� | 40�l | 56�l | 56�l | 56�l |

54�l | 28�l |

| ��ԏd�� | 38.4t | 38.0t | 36.5t |

38.0t | 37.0t | 38.9t |

�@ ���ʎԂɂ�2�ӏ��ɁA�O���[���Ԃɂ�1�ӏ��ɑ���������A����935mm�i�L���J����926mm�j�ł���B

�@ �ו��I��E257�n�Ɣ�r���č�����40mm�����A�ו����ڂ��₷���悤�ɔz�������B253�n�Ƃ͈قȂ�A�W�݂͐����Ă��Ȃ��B

�@ �e���ȂƂ������̃w�b�h���X�g�����A���I�|��[�ɂ̓m�[�g�p�\�R����g�ѓd�b�̏[�d�Ȃǂɗ��p���邱�Ƃ��l�������p�[�\�i���R���Z���g��݂����B���ȗ����ɂ͐܂肽���ݎ��e�[�u���ƖԐ��̃V�[�g�o�b�N�|�P�b�g��݂������AG�Ԃ̓X���C�h���A���ʎԂ͔w�ʃe�[�u���̈ʒu�����������Ă���B

�@ �q���[���̒ʘH��ɂ�17�C���`���C�h�t���f�B�X�v���C�����E��2�ʐݒu���A��Ԃ̍s������ԉw�ē��݂̂Ȃ炸�A���c��`���̃t���C�g�C���t�H���[�V�������s���e���̉^�s���Ȃǂ���{��A�p��A������A�؍����4������ŕ\�����s���B�܂��A�^�]��ɐݒu�����J��������O�ʓW�]�̕��i���f�����Ƃ��\�Ƃ����B

�@ �q�����͓V������ʂ���2,305mm�Ɖ\�Ȍ��荂���Ƃ�A�E�r�C�p�̃_�N�g�͓V��ɂ݂͐��Ă��Ȃ����ߎԓ����\�����ݒu�����ꏊ�ł����ʂ���2,030mm�̍������m�ۂ��Ă���B

�@ �q���[���̏o���䑤�ɂ́A253�n�Ɠ��l�ɑ�^�̉ו��u�����ݒu�����B�ו��u����Ƌq���̊Ԃɂ͎d���݂��Ă��邪�A�d����݂͐��Ă��Ȃ����߁A�q��������ו��u����ږڎ����邱�Ƃ��\�ł���B�ו��u�����3�i�ɂȂ��Ă���A���i�ɂ̓X�[�c�P�[�X���c�u���ɁA���i�ɂ̓X�[�c�P�[�X�����u���Ɏ��[���邱�Ƃ��\�Ȑ��@���m�ۂ���Ă���B�܂��A��q���g�����삷��_�C���������C�������A�O���[���Ԃ̉ו��u����ɂ�24�A���ʎԂł͉ו��u����1�ӏ��ɂ�16�i1����32�j�ݒu���A�ו����V��ɂ͖h�ƊĎ��J������ݒu���邱�ƂŁA����Ȃ�Z�L�����e�B�̌��オ�}���Ă���B

�@ VVVF�C���o�[�^����i1C4M2�Q�@2���x���@IGBT�@�葬�^�]����t���i40km/h�ȏ�j�@�x�N�g������j�B140kW�U���d���@�B�M�A��96/17�F5.65�B

�@ �u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�i�Ґ��u���[�L�͐���A��]�����h�~����@�}���u���[�L�@�ϐ�u���[�L�@�ۈ��p�̒��ʗ\���u���[�L�j

�@ ��Ԃ̓��[�_���p�t�����͂莮�{���X�^���X��ԂŁA�擪�ԗ��ɂ́A�V�����ō̗p�������t���A�N�e�B�u�T�X�y���V�������̗p�����B

�@ ��b�u���[�L�͓��ʕЉ����u���[�L�A�t���Ԃ͓��ʕЉ����u���[�L�ƃf�B�X�N�u���[�L�̕��p�ŁA�t���Ԃ̑�Ԃɂ͒��ԃu���[�L���t���Ă���B

�@ �p���^�O���t�̓V���O���A�[������3���Ԃ�1��A5���Ԃ�2�䓋�ڂ��Ă��邪�A2��̂���4���ԑ���1��͗\���ł���B�p���^�O���t�̐܂��ݍ����͒n�ォ��3,980mm�Ƃ��āA���������Ȃǂ̏��g���l����Ԃւ̓������\�ł���B

�@ �������WiMAX�̃A���e�i��ݒu���Ă���A�ԓ���WiMAX����M�@��ʂ��Ė���LAN�A�N�Z�X�|�C���g�ɐڑ��A�ԓ��Ō��O����LAN�T�[�r�X�iBB���o�C���|�C���g�i�\�t�g�o���N�e���R���j�AUQ

Wi-Fi�iUQ�R�~���j�P�[�V�����Y�j��2�T�[�r�X�ɑΉ��j�𗘗p�\�ɂ��Ă���i�v���o�C�_�Ƃ̌_�K�v�j�B����22�N2������͂���WiMAX�ݔ���O�q�̉t���ē����u�ւ̃f�[�^�`���ɂ����p�i�f�W�^���T�C�l�[�W�j����\��ƂȂ��Ă���B

�@ �ō����x130km/h�B�N�������x2.0km/h/s�A�����x5.2km/h/s�B

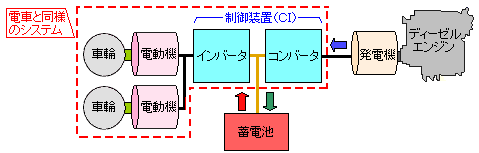

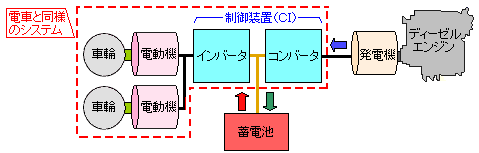

�E�L�nE200�`�n�C�u���b�h�C����

�@ ����17�N7��31�����珬�C���i������-�����ԁj�ʼnc�Ɖ^�]���J�n����JR�����{�̎ԗ��Ƃ��Ă͏��i���E�ł����j�̃n�C�u���b�h�C���ԁB

��i331kW�i450PS�j���r�C��15.24���b�g��4�T�C�N������6�C�����`�������f�B�[�[���G���W���쓮�̔��d�@�Ɖ�����ɒu���ꂽ7.6kWh���`�E���C�I���~�d�r2�Q��g�ݍ��킹��1���Ԓ�i95kW��MT78�U���d���@2���쓮����i��Ԃ�1M1T�j�d�C�����̋C���Ԃł���B

�@

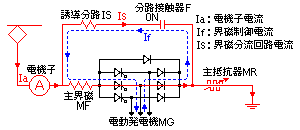

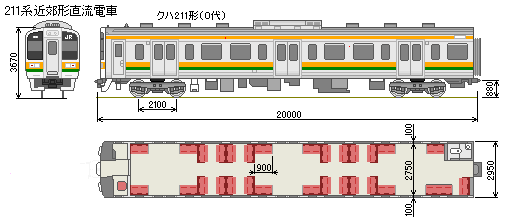

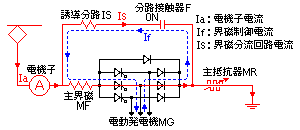

�@ �n�C�u���b�h�V�X�e���͉E�}�̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���A���䑕�u�̒������ԉ�H�Ƀo�b�e���[���ڑ�����[���d����B

�@ �����͓d���@�݂̂ŋ쓮���A�G���W���ł͋쓮���Ȃ��V���[�Y�n�C�u���b�h�V�X�e���ƂȂ��Ă���A�����Ԃ̂悤�ɃG���W���Ɠd���@��g�ݍ��킹�ċ쓮����p�����������Ƃ͈قȂ��Ă���B

�@ �ō��^�]���x��100km/h�ŁA���25��ł̋ύt���x��60km/h�ƂȂ��Ă���A���C���Ŏg�p���Ă��錻�s�̃L�n110�n�C���ԂƓ����̈����͓����ł���B

�@ ���^�]��̌y�ʃX�e�����X�g���ԑ̂Ŋ�{���@�͒���20.0m�i�A���ʁj�A��2.92m�A����3.62m�B��{�Ґ�1���A���117�i����46�j���ŁA8���܂ŘA�������^�p���\�ł���B

�@ 1,010mm���ЊJ��������2���ԂŁA�������ɕБ�2��y��1��̃N���X�V�[�g�����Z�~�N���X�V�[�g�����B�����͏㕔���~���ƌŒ葋��g�ݍ��킹�A�K���X�͔M���z���������サ�����̂��g�p���ău���C���h�J�[�e�����ȗ������B

�@ ���ʍ����̓L�n110�ɔ��45mm�Ⴍ����1,130mm�Ƃ������A���C���̓z�[������920mm�̋q�ԃz�[���ł��邽�ߏ]����205mm����45mm���������̂�160mm�̃X�e�b�v�͎c���Ă���B

�@ �i�q�����{�ł́A�u�����גጸ�v�Ȃǂ̃R���Z�v�g�̂��ƁA�V�������̓V�X�e���ł���n�C�u���b�h�V�X�e���𓋍ڂ��������C���ԁi�L��E991�`�uNE�g���C���v�j�삵�A����15�N5�����瑖�s���\��ȃG�l���M�[���ʓ��̊m�F��i�߂Ă����B

�@ ���̌��ʁA���ʓ��̊m�F���o�������Ƃ����s�c�Ǝ�3����V�����A�c�Ɖ^�]�ɓ����������̂ŁA����A�c�Ɖ^�]���ɂ�����e��f�[�^�̊m�F���Q�N�ԍs���A�ʎY�Ԃ��������Ă������ƂɂȂ��Ă���B

�@ �R���Z�v�g�́A

�@�����ɗD�����ԗ��i�����ׂ̒ጸ�j

| �E�@ |

�n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ��A�u���[�L���̉G�l���M�[��~�d�r�[�d�ɗ��p�A�L�n110�n�����R��������10���i�ő��20���j�ጸ�B�w��Ԏ����ɂ̓G���W�����~���A������ጸ�i��30dB�j |

| �E�@ |

���d�p�f�B�[�[���G���W���ɂ͍ŐV�̔r�K�X��G���W���i�R�������[�����f�B�[�[���G���W���j���̗p���A�n�C�u���b�h�V�X�e�����ʂƍ��킹�āA�r�C���̒��f�_�����iNOx�j�A�����Ȃǂ̗��q���iPM�FParticulate

Matter�j�̖�60���ጸ�B |

�@���l�ɗD�����ԗ�

| �E�@ | ���ʍ�����Ⴍ���ăX�e�b�v�Ƃ̒i�����k���i��45�o�j�B |

| �E�@ | �D��ȕ��̒ݎ荂���̕ύX�i��ʍ���1.630mm�ɑ���50�o�j�⍘�|���̊g��i�����O�V�[�g���{20 �o��460mm�j�B |

| �E�@ | �Ԃ����X�y�[�X�Ǝ����h�A�t��^�Ԉ֎q�Ή��g�C���i�^�����������u�j�B |

�@�������e�i���X�y��

| �E�@ | ��d���@�A���䑕�u�A�Ȃǂ̋@����ŋ߂̒ʋΓd�ԂƋ��ʉ���}��A�����e�i���X�̌y���B |

�ƂȂ��Ă���B

�@ �n�C�u���b�h�V�X�e���̓���͎��̒ʂ�ŁA�����̓���͎����I�ɍs����B

| ��Ԓ� | �F |

�R�����Ƒ����h�~�̂��߃G���W�����d�𒆎~����B�~�d�ʂ��ቺ�����ꍇ�̓G���W�����d���ď[�d����B |

| ���Ԏ� | �F |

���Ԓ���i��30km/h�܂Łj�͒~�d�r�̏[�d�d�݂͂̂œd���@���쓮���A�G���W���͒�~���Ă���B |

| ������ | �F | �G���W�����d�ɂ���ĕs������o�͂�⑫����B |

| �u���[�L�� | �F |

�G���W�����d�͒�~�B�d���@�d�@�Ƃ��ė��p���Ĕ��������d�͂Œ~�d�r���[�d����B |

| �}���^�]�� | �F |

�G���W�����d���~���ĉd�͂�~�d�r�ɋz������B�~�d�ʂ��[�d���E�ɒB�����ꍇ�̓G���W���u���[�L�ʼnd�͂��z�����ĉߏ[�d��h�~���� |

�@ ��Ԃ͓d����Ԃ�DT75�A�t����Ԃ�TR260�`���ƂȂ��Ă���A���͂莮�{���X�^���X��ԁA����2100mm�A�ԗa860mm�ŁA�Z���~�b�N���ˑ��u���1�A4���ɁA�Œ�^�C�v�̃t�����W�h�����u��3���iT��ԁj�Ɏ��t���Ă���B

�@ �@�ւ͒�i331kW�i450PS�j���r�C��15.24���b�g��4�T�C�N������6�C�����`�������f�B�[�[���G���W��DMF15HZB-G�i�^�[�{�A�A�t�^�[�N�[���t���j�ŔR�����ˌn�ɍ����d�q����V�X�e�������R�������[�����ŃN���[���Ȕr�o�K�X�ƒᑛ���������������B����ƒ������ꂽ�唭�d�@��DM113�i270kW�j�ł���B

�@ ���H�̐��������2���x��PWM�R���o�[�^�E�C���o�[�^�ŁA�⏕�d�����u�͎�ϊ����u�ƈ�̂ł��̒������ԉ�H�����ʂƂ���2���x��PWM�C���o�[�^�����ƂȂ��Ă���B

�@ �~�d�r�͌y�ʍ��o�͂ȃ��`�E���d�r�ŁA���R��1�w���5km���x�𑖍s�ł���d�͗ʂ������Ă���A�s����������ꍇ�̏璷�����l������2�Q�\���ɂȂ��Ă���B

�@ �u���[�L�����͉E���d�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�i�x�ꍞ�ߐ���A���d�E�����ĔS���@�\�t���j�A���ʗ\���u���[�L�A�}���u���[�L�A�ϐ�u���[�L�ŋ@�B�u���[�L�̓��j�b�g���̓��ʃu���[�L�ƂȂ��Ă���B

�@ �ō����x�F100km/h�@�N�������x�F2.3km/h/s�@�����x�F3.5km/h/s�i��p�A���j

�EE721�n��ʌ`�𗬓d��

�@ ����19�N3���J�Ɨ\��ł���������`���Ή��Ƌ����S����ɐ������邢�͉������ꂽ2���Ԃ�455�E457�n�A717�n�A417�n���̘V�����������^�d�Ԓu������ړI�Ő������ꂽ�𗬐�p�d�ԁB

�@ JR�����{��0�ԑ�A500�ԑ�Ɛ���`�S���i���j��3�n��ʼn��L�Ɏ����悤�ɂ��ꂼ��^�s�J�n�����B�]����2���Ԃ͘V�����Ɠ����ɒ��[�̃��b�V�����ɗ��q�̏�~�Ɏ��Ԃ������邽�ߗ�Ԓx���̌����ɂȂ�ȂǗA����̉ۑ�ƂȂ��Ă����B

�@ �ԑ̂̓X�e�����X���ŁA����20m�i�A���ʊԁj�A��2.95m�A����3.55m�i�����j�ƍŋ߂̓d�Ԃ̕W�����@�ɂȂ��Ă���B�X�ɁA�]���Ԃɂ������X�e�b�v�������Ȃ�A�ԗ����ʂƃz�[���������قړ����ɂȂ����B���n��̃z�[�������͂�����q�ԃz�[����920mm�i���[���ʏ�j�ł���A�ݗ��Ԃ��q�����ʍ�����1180mm�Ȃǂ��������߁A����܂Ŏԗ��o����������970mm�̃X�e�b�v��݂��Ă����B

�������A�o���A�t���[�̗v���ɂ��킹�A�@��̏��^���A�ԗa��810mm�ɂ���Ȃǂ��āA���ʍ��������[���ʏ�950mm�܂ʼn����ăt���b�g�ȖʂƂ��Ēi�����ŏ��ɂ����B�܂��A�ԗ��ƃz�[���̊Ԃ̂����Ԃ������Ȃ�悤�ɏ�~���̂����肪��������Ă���B�斱�����̏��ʂ͏]���ԂƓ��������ɂȂ��Ă���A���ԂƂ̕����ŊђʘH���\������ۂɋq���ƒi���������邽�߁A�ڗ��悤�ɉ��F���_�����{����Ă���B

��ΐ��̂悤�ȃ��[���ʏ�1100mm�̃z�[���̂�����d�ԃz�[���̐���ɂ͉^�p�ł��Ȃ��B

�@ �N���nE721+�N�nE720��1M1T2���Œ�Ґ��ŁA�ő��4�Ґ�8���܂ŕ����\�ł���B�Б����J��3���i1300mm�@�������h�A�E�h�A�`���C���E�J�\�����t�j

�@ ��~���̊J�{�^���̎��t���ʒu�͏]���Ԃ��Ⴂ�ʒu�ɉ��߂�ꂽ�B�܂��A�����̌ˋ��ݖh�~�̂��߂ɁA�J��10cm���x�ƂȂ������_�ŕ��������U��~�A�ĕ�����@�\���̗p����Ă���B

�@ ���Ȃ̓Z�~�N���X�V�[�g�����ŁA�{�b�N�X���N���X�V�[�g�̍��ȊԊu��1,585mm�A�����O�V�[�g������1�l���̍��ȕ���460mm�ƂȂ��Ă���A�]���Ԃ��L���B

�@ 0�ԑ�Ԃɂ��ẮA2006�N12��26�����璆���������ʼn^�p����E233�n�Ɠ��l�ɁA�D��Ȃ̕����͏����Ԏ��F�ƊD�F�̃c�[�g���J���[�ɁA��v���I�����W�F�ɂȂ��Ă���A�D��ȈȊO�̋�ԂƂ̋�ʂ����m�ɂ���Ă���B

�@ ���u�ɂ͏�ԗ���ԓ��E�ԊO�̉��x�����m���A�ݒ����x�╗�ʂ����������@�\��������ꂽ�B

�@ ���������3���x��PWM�R���o�[�^�E2���x��PWM�C���o�[�^�ɂ��VVVF�C���o�[�^����Ńu���[�L�����͉u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�i���ʗ\���u���[�L�E�}���u���[�L�E�ϐ�u���[�L�t���j�E���d�C�u���[�L�����ł���B

�@ ATS-Ps�̕ۈ����u�A�⏕�d�����u�̐Î~�`�C���o�[�^�iSIV�j���ϊ����u�͓�d�n�\���ŁA������̏Ⴕ�Ă����S�ȋ@��ɐ�ւ��邱�ƂłȂ�ׂ��^�s����������悤�Ȕz�����Ȃ���Ă���B

�@ ����̃����}���^�]��z�肵�āA������������Əo�����\����̏����H�����Ȃ���Ă���B���̂���500�ԑ��SAT721�n�ɂ́A����`���ł̃����}���^�]�ɂ��킹�ĉ^�]��Ƀh�A�J�X�C�b�`���ݒu����Ă���B�������A�����ł͉w�ł̗���������s���Ă��邽�߁A�������������o�����\����͏����H���̂܂܂ɂȂ��Ă���B

�@ �Ԉ֎q�X�y�[�X��d���Ԃ����Ή��m���g�C���Ȃnj�ʎ�ґΉ��ݔ����̗p����A�����������u�͓��{��E�p��Ή��ƂȂ��Ă���B

�@ 701�n�Ƌ����^�]�A719�n�Ƒ��݂ɋ~�����\�ŁA701�n�Ƃ̋����^�]�̏ꍇ�A���j�^���u�͌݊���������̂ŗ��ԊԂŋ@��̓�����Ď��ł��A701�n�̐��\�AATS�̑��x�ƍ��p�^�[���ɍ��킹�đ��s���邱�ƂɂȂ�B

�@ �ō����x120km/h�@�����x2.2km/h/s�@�����x4.2km/h/s

[500�ԑ�]

�@ ����19�N3��18���̐���`�A�N�Z�X�S���i����w�`����`�w�j�̊J�Ǝ��ɓ����ւ̒��ʉ^�]�p�Ƃ��ē������ꂽ�B����18�N2����500�ԑ�Ƃ���1�Ґ�����s���삳��A�e�펎�����o��2����3�Ґ����A4�Ґ�8���ʼnc�ƊJ�n�����B

�@ ��`�A�N�Z�X�S���Ƃ��đ�^�ו��X�y�[�X���ݒu����Ă���ق��A�����}���^�]���u��z�[���Ď����j�^�ȂNj�`�����L�̐ݔ������邱�Ƃ���ԗ��ԍ���500�ԑ�ɋ敪����Ă���B

[SAT721�n]

�@ ��1��S�����Ǝ҂ł����3�Z�N�^�[�̐���`�S���i���j��500�ԑ�Ɠ���d�l��SAT721�n�d�Ԃ�2���Ґ�3�{�̌v6���𓊓������BSAT721�n�d�Ԃ͉^�]�����⑤�ʂ̑����тȂǂ͐���ɉ��F�̍בт�����A���ȕ\�n�͐Ԃ���Ƃ���Ȃǔz�F�ʂœ������o���Ă���B

�@ E721�n500�ԑ��SAT721�n�͐��-����`�Ԃŋ��ʉ^�p���Ȃ���A����Ԃ�������17���Ō���ł���B

[0�ԑ�]

�@ 0�ԑ��3���ԂƂ��Đ��n��ʼn^�p����Ă���2���Ԃ̋��^�d�Ԓu�����p�Ƃ��ĕ���18�N9���ɑ�1�Ґ��������A�P���^�]���̌㗂�N2��1���瓌�k�{���i����`��m�֊ԁj�ŁA���N3��17���������i���m���`���ԁj�ŁA4��22������͐�R���ł��ꂼ��c�Ɖ^�]���J�n�����B�O�������͗ƐԂ̑тł���A�Ɛ̑т�500�ԑ�ԂƑт̐F������Ă���B�܂��A��^�ו��X�y�[�X�͎����Ă��Ȃ��B

�@ ����19�N�x���܂ł�39�Ґ�78������������A�����I�ɂ�719�A701�A721�n��3�`���ɓ��ꂳ���B

�EE233�n��ʌ`�����d��

�@ ����18�N12��26���̖L�c�w5��10�����̓����w�s�e�₩��ŏ��̕Ґ��ʼnc�Ɖ^�]�J�n�B �@

�@ ��s���ɘA�����Ĕ��������A����Q�̒ጸ������肷�邽��JR���͕���18�N5��12���Ɂu��s���A����Q��v���W�F�N�g�v��ݒu�A���̋�̓I�ȕ���Ƃ���7���ɒn��ݔ���ԗ��̋�����i�߂邱�Ƃ����肵���B

�@ ���̌��ʁA����18�N12�������痂�N�x���܂łɎԗ��̌o�N���i��ł��钆������201�n710����u�������邽��688����V���i�������z740���~�j�A���������������`�����E�匎�A�~������`�������A�������q���`�����A������Ԃ̕x�m�}�s��

�匎�`�͌��ΊԂɓ������ꂽ�B

�@ 10���Œ�A6��+4���A�ꕔ���6�܂���4���ʼn^�p����邽�߁A�擪�A���ʂ̕\�����JR���̎ԗ��ł͏��߂ăt���J���[LED���̗p���ĒʋΉ������̗�Ԏ�ʂ����₷���\������悤�ɂ����B

�@ ����19�N�H������͋��l���k���E���ݐ���{-��D�Ԃɂ�10���Œ�Ґ�����������A209�n830�����u����������B

�@ �u�̏�ɋ����v�A�u�l�i���p�ҁj�ւ̗D�����v�A�u���ē��@�\�̋����v���R���Z�v�g�ŁAE231�n�̋Z�p���x�[�X�ɗ��p�҃A���P�[�g�Ȃǂ����{�A���j�o�[�T���f�U�C����o���A�t���[�̊ϓ_����́A�D��Ȃ⏗����p�ԁi�����ԑсj�̉גI�E�ݎ荂���̕ύX�i50mm�ቺ�j�A�D��ȃG���A�̖��m���A���|���̊g��i430mm��460mm�ցj�A

�ԓ��̉t����ʂɂ����ē��̏[���i�^�s���A�j���[�X�ɉ����������j�A�h�A���_���\�L�⏰�ʍ����̒ቺ�i�z�[���i��80mm��30mm�j�����s���A�ʋΓd�Ԃł͏��߂ċ�C����킪���ڂ��ꂽ�B

�@ �ԗ��̉��������\����ɂ�铞�B�����Z�k��ԑ̋��x�̌�����s�Ȃ��A�X�Ɉ���̏Ⴕ�Ă��ʏ푖�s���\�Ȃ悤�ɓd�C�@���ۈ����u�Ȃǎ�v�@����d�n�����ĐM���������コ���A�A����Q�ጸ��ڎw�����B201�n��10���Ґ��̏ꍇ6M4T�ŁA

209�n��E231�n�ł�4M6T�Ɠd���Ԕ䗦�����������AE233�n�ł͓d���Ԋ������Ăё���(6M4T)�����A�p���^�O���t��4���Ґ��ł�2�䓋�ڂ��Ă���B�@ ��{�Ґ���6M4T��4M2T�{2M2T��2�^�C�v������A�������p�Ƃ��ČŒ�42�Ґ��A�����Ґ�15�Ґ��A�~�E�ܓ��s���p�Ƃ���6���Ґ���13�Ґ��A4���Ґ���10�Ґ�����B

�@ 1�{�����N�����͂莮�{���X�^���X��ԁA1C4M2�S(M��)�@2���x��PWM�C���o�[�^����A�����`�U���d���@140kW�i1���Ԓ�i�j

�@ �ō����x�i���\�j120km/h�i201�n��100km/h�j

�@ �N�������x3.0km/h/s�B�����x�F��p5.0km/h/s�A���5.0km/h/s�B

[1000�ԑ�]

�@ ����19�N12��22�����狞�l���k���E���ݐ��Ŏg�p���Ă���209�n�̒u�������p�Ƃ��ĉc�Ɖ^�]�ɓ������B

�@ 6M4T��10���Œ�Ґ��݂̂���������AH21�N�x�܂ł�870���~�𓊂���83�Ґ��A830���̌��s�ԗ�������1000�ԑ�ɏ�������ւ���B

�@ �ԗ�Ⴂ���̂̋@��̌̏Ⴊ�����������l���k����209�n��0�ԑ�̔������x���p�ԁA����ȊO��0�ԑ��500�ԑ�͑����֓]�p�����B

[2000�ԑ�]

�@ ����21�N9��9�������֊ɍs���i�������g�����c�����ʊe�w��ԁj��203�n�A207�n900�ԑ�̒u�������p�Ƃ��ĉc�Ɖ^�]�ɓ���AH22�N�x�܂łɑS18�Ґ������������B

�@ 10���Ґ��ŁA�ԑ̂̓X�e�����X���œ���ł��邪�A�ԑ̕�����c���̎ԗ����E�ɍ��킹�邽�߁A�X�g���[�g�ԑ̂ɂȂ��Ă���B�O�ʂɂ͔��p�ђʘH��ݒu���A���g���ɍ��킹��2���Ԃ�9���ԂɎԂ����̐ݒu�X�y�[�X������B���ʉ^�]�ɑΉ�����ATC���u�����ڂ����B

�@ �����̓I�[�������O�V�[�g�ŁA������ɂ�17�C���`���C�h�t����ʂ��ݒu����Ă���A�^�s���Ȃǂ��\�������B

[3000�ԑ�]

�@ ����20�N3��10�����瓌�C���{���ʼn^�p�J�n�B

�@ E217�n��VVVF�C���o�[�^���u�Ȃǂ̋@��ލX�V�H���ɔ����s�������Ґ����[���邽�߂ɐ������ꂽ�B

�@ ��{10��+�t��5��1�{�ŁA��{�Ґ���4�E5���Ԃ�2�K���ăO���[���Ԃ��A������Ă���BMT��͊�{�Ґ�6M4T�A�t���Ґ�2M3T�Ŋ�{�Ґ��̓d���Ԕ䗦��E231�n�ߍx�^�C�v��肠�����Ă��邪�A�N�������x��E231�n�ɍ��킹2.3km/h/s�ɐݒ肳��Ă���B

[�H000�ԑ�]

�@ ����22�N�Ă��狞�t���ʼn^�p�J�n�\��B

�@ ����23�N�H�ɂ�����10���Ґ�21�{�4��+6���Ґ�4�{�̍��v25O���𓊓�������݂�2O1�n�A2O5�n�2O9�n�����ׂĒu��������B�������z�͖�250���~���B

�@ ���݉^�p���Ă���2O1�n(40��)�2O5�n(17O��)�2O9�n(5OO�ԑ�40��)�͑S�Ēu���������邪�A2O1�n��2O5�n�͔p�ԁA2O9�n�͕�������֓]�p�

�@ �ԓ��̊e�h�A��̉t����ʂɂ͉^�s����WiMAX�ɂ��j���[�X�Ȃǂ�z�M����B �@ �ō�����120km/h�

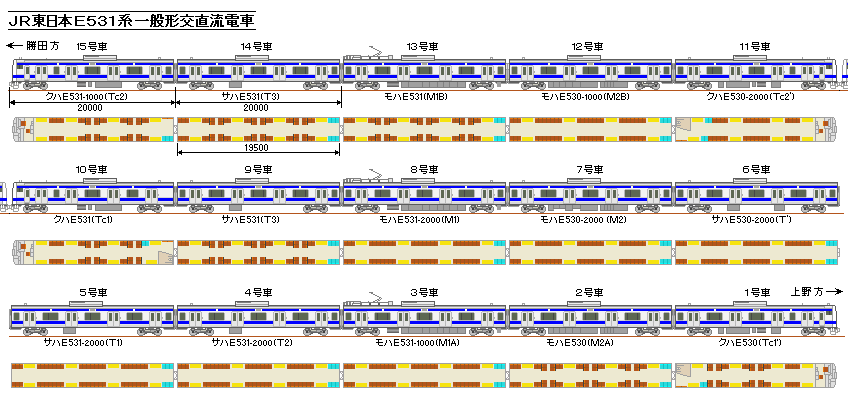

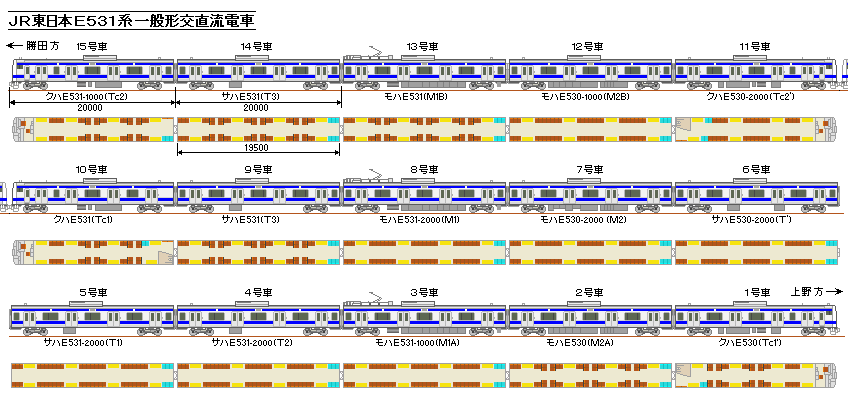

�EE531�n��ʌ`���d��

�@ ����17�N7��9���̃_�C�������������ʼnc�Ɖ^�]���J�n����JR�����{�̕��ʓd�ԂƂ��Ă͏��̍ō����x130km/h�^�]�\�Ȍ��d�ԁB403�A415�n�i1500�ԑ�������j�̘V�����ɔ����u��������8��24���J�Ƃ̍ō����x130km/h�^�]�̂��G�N�X�v���X��Ƃ��ď���ɓ������ꂽ���̂ŁA�ԑ̐��@�A�\������E231�n�Ƃقړ��l�ł���B

�@

��{10���A�t��5���̍ő�15���Ґ��ł���A������g�ݍ��킹�ĉ^�p����B�����̃_�C�������ł͐V���Ɂu���ʉ����v�i���w�`�y�Y�w�j���a�����A�S��Ԃ����̎ԗ����g�p���Ă���B

1�l������̍��ȕ���E231�n���10mm�L��460mm�Ƃ�����肵�A���ʍ�����35�o�Ⴂ1,130mm�ƂȂ��Ă��邽�߁A�z�[���Ƃ̒i�����������Ȃ��Ă���B

�@ �d�C���˕��u�i�ˋ��݈��S�@�\�t���y�є������@�\�t���j�ŕБ�4���B�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�ŁA�}���A���ʗ\���A�ϐ�u���[�L�t���B

�@ �ō����x130km/h�^�]�Ή��Ƃ��ă��[�_���p���ځA��d���@��130kW�A������6.06�B

�@ �N�������x2.5km/h/s�B�����x�F��p4.2km/h/s�A���4.2km/h/s�B

�EE257�n�������}�d��

�@

����13�N12��1�����瓊�����ꂽ���������}�u�������v�A�u�������v�p�ԗ��ŁA183�n�A189�n(�v154��)�u�������p�B�u�X�[�p�[�������v351�n����ԉw�������^�p�ƂȂ�̂ŐU��q�͍̗p���Ă��Ȃ��B����14�N���ɏ����������A�S�Ēu�������\��B

�@

���o���`�ނ�p�����_�u���X�L���A���~�������\��20m���ԑ̂́A��{9���i5M4T�j�A�t��2���i1M1T�j��11���Ґ�����{�ŁA�����E�������\�B�����11����678�l�i���ʁF650�@G�ԁF28�l�j

�@

�ԗ����Ǘ����u�iT�hM�r�j�A�S�������u�̂ق��AJR���̍ݗ����ł͏��߂ĂƂȂ�x�r�[�`�F�A�t���g�C��6�J���i1�J���̓V�[�g�j���̗p�B�i����p�t���[�X�y�[�X�i9���ԁj���݂����B

�@ VVVF�C���o�[�^����iIGBT�@2���x���@1C4M�@�x�N�g������j�B145kW�U���d���@�A�M�A��5.65�B

�@ ���͂莮�y�ʃ{���X�^���X��ԁi1�{�����N��������u�j�A�V���O���A�[���p���^�O���t�B

�@

�E���d�u�����f�B���O�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�i�x�ꍞ�ߐ���j�A���ʗ\���u���[�L�A�}���u���[�L�A�ϐ�u���[�L�A���ԃu���[�L�B�⏕�d���e�ʂ�210KVA/��B

�@ �ō����x130km/h�B

�EE231�n��ʌ`�����d��

�@����12�N3���ɓo�ꂵ������̍ݗ����W���ƂȂ�ԗ��B����܂ł�211�n�̂悤�ȋߍx�^�C�v��209�n�̂悤�Ȓʋ^�C�v���Ă������A���̎ԗ��ȍ~�̓V�[�g�`��A�g�C���̗L���A�擪�`�ňႢ���o���ȊO�͋��ʉ����邱�ƂŐ����R�X�g��ێ��Ƃ̌y����}�����B

�@

�ԑ̂͌y�ʃX�e�����X���ŁA���@�͒���20m�i�A���ʁj�A��2.95m�A�������4���ԁi�ʋΌ`�ɂ�5���Ԃ�6���ԁj�ŁAMT73��d���@�o��95kW�A�M�A��7.07�A�ō����x120km/h�͋��ʂł���B

�@

209�n950�ԑ���x�[�X�ɁA�ʋΌ`�i4M6T�j��3��11�����璆���E�����ɍs��30���A�ߍx�`�i4M6T�{2M3T�j��6��21������F�s�{����45���������A����ȍ~�����𑱂��Ă���B

�@ �����n���h���}�X�R���A�ԗ����Ǘ����u�iT�hM�r�j�A�d�ϓ��ɂ��e������Ȃ����E������萧��A�S�������u�����̗p�B

�@

VVVF�C���o�[�^����iIGBT�A�ʋ�3���x���A�ߍx��2���x���B1C4M2�Q�j�A���͂莮�y�ʃ{���X�^���X��Ԃ�DT61G��TR246�n�A�V���O���A�[���p���^�O���tPS33B�i10���Ґ���2��j�B

�@

�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�A���ʗ\���u���[�L�A�ϐ�u���[�L�i���d�E�����ĔS���A���ԃu���[�L�t���j�B�擪��Ԃɒ��ԃu���[�L��݂��Ď莕�~�ߍ�Ƃ��ȗ������B�⏕�d���e�ʂ�210KVA/��B

�@ �ō����x120km/h�i�Ȑ��ʉ�+15km�j�B �N�������x 2.5km/h/s�@�����x4.2km/h/s�i��p�ő�A���j

�@ ����14�N4�����{����R�����500�ԑオ�c�Ɖ^�]�J�n�B

��E231�n�Ґ��}�i�ߍx�p�j���i10����{�Ґ��̏ꍇ�B�t��5���͍���A�O�����ɕt���j(���A�V�h����������A�O����)

| ���@�@�@�� | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 |

6 | 7 | 8 | 9 |

10 |

| �ҁ@�@�� |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |

| �`�@�@�� | Tc' | M' | M |

T | T | T | M' | M | T | Tc |

| ��v�ݔ� | �m��(�g��) | SIV�CP |

�吧��� | �@ | �@ | �a�� | SIV�CP | �吧��� |

�@ | �@ |

| ��Ԏ���t | 28.0 | 28.7 |

28.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 28.3 | 28.4 |

22.2 | 26.4 |

| ���Ȍ`�� | �Z�~�N���X | �Z�~�N���X |

�����O | �����O | �����O | �����O | �����O | �����O |

�����O | �����O |

| ���(����) | 138(40) | 162(60) |

162(54) | 162(54) | 162(54) | 162(54) | 162(54) |

162(54) | 162(54) | 143(39) |

| ���u�@ |

�N�ԑS��������B��[�F�W����48.84kW�i42,000kcal/h�j�B�g�[�F�V�[�Y���q�[�^���|���݉��� |

| ���W |

�J��1300mm���B�ˋ����m�i���͋���ω��j�B�d�C���h�A�G���W���i�ߍx�F���j�A���[�^���@�ʋF�X�N�����[�����j |

| �\�����u�� | LED���ԓ��ē��A�s��A�^�s�ԍ��\�����u�B�Θb�����ʕu�B |

| E231�n��ʌ`�����d�ԁiTc'�j |

|---|

|

�EE751�n�𗬓��}�d�ԁu����v

�@

����12�N3��11���̃_�C���������瓌�k�{�������`�X�Ԃɓ������ꂽ�u�X�[�p�[�͂���v�p�𗬐�p���}�d�ԂŁA1��14�����̂���7�����ɏ[�����ꂽ�B�ő��^�C�v�͓r���A���ˁA�O��ɒ�Ԃ�����Ԃ�1����58���Ō��ԁB

�@

�V���������[���Ƃ��Č��ݎg�p���Ă���V��������485�n�u�͂���v��u����������̂ŁA20m���A���~�����_�u���X�L���ԑ̂�6���Ґ��i4M2T�j3�{��18�����������ꂽ�B

�@ ����14�N12��1���̓��k�V���������|���ˊJ�ƌ�́A���ˁ`�O�O�����ԁu����v�Ƃ��ĉ^�p����Ă���B

�@ ����͕���378�l�A�O���[����16�l�̍��v394�l�B�Ԉ֎q���p�җp�̍��Ȃ������O���[���Ԃ�6���Ԃ�2�Ȃ���A�����Ȃǂɂ��g���鑽�ړI���[�����ݒu����Ă���B

�@

�吧�䑕�u�͂o�vM�R���o�[�^�{VVVF�C���o�[�^�iIGBT�@�e�d����1C2M2�g�j�ŁA��d���@��145kW�U���d���@�B�u���[�L�����͉��p�d�C�w�ߎ��iT�Ԓx�ꍞ�ߐ���j�B���͂莮�{���X�^���X��ԂŁA�M�A��5.65�B�V���O���A�[���p���^�O���t��Ґ���2��ځB

�@ �ō����x130km/h�B

�EE26�n�S��K���� �I�[�����q�ԐQ����}��ԁu�J�V�I�y�A�v

�@

����11�N7��16��(��씭)�A17��(�D�y��)����A���`�D�y�Ԃɓ������ꂽ�X�e�����X���ԑ̑S2�K����12���Ґ��A88���Œ��176�l�B1�Ґ������Ȃ��̂�1�������̉^�]�B1�Ґ��̊J��������p��30���~�B���ꂼ��16��20���ɏo�����A����8��55���ɓ����B

�@ 1�A2���Ԃ���A���Q��(�X�C�[�g)�e4��8�l�A3���Ԃ��H���ԁA 4�`11���Ԃ�A���Q��Ŋe10��20�l�A12���Ԃ����E���W�B

�@

��A���͈�K������Q���A��K���������]�l�b�g�Ƃ���2�l�p�ŁA�V�����[�A�g�C���A���ʑ䂪�����BA���͋��Ԍ��Q���^�C�v��2�l�p�B6�A10���Ԃɂ͋��p�V�����[���t���Ă���B�g��ґΉ����A�~�j���r�[�A�����̔��@��ݒu�B

�@

���T�[�r�X�Ƃ��āA�e���Ƀe���r��ݒu���A�q������(2�`�����l��)�A�r�f�I��������B�����j���[�X�ŖړI�n�̓V�C�\��Ȃǂ�A�S���ɒ�����͂���B�H���Ԃł̓t�����X�����Ɖ��Η������������A���ɓ͂���[�H�Z�b�g������B

�@ ���|�X�Ԃ͓��ʐF�̌��d�C�@�֎�EF81�A���g���l�����̓g���l����p�@ED79�A�k�C�����̓u���[��DD51�d�A���������Ă���B

�EC57 180���@�uSL���v

�@

����11�N4��29������։z�����V�Á`��Îᏼ�Ԃ�30�N�Ԃ�̕�������^�s�J�n�B�����쉈���̌i���n��������Ԃ�吳���㕗�ɉ�������12�n�q��6����A������3����18���Ō��ԁB

�@ �������ތ�A�V�Îs�̏��w�Z�ɐÑԕۑ�����Ă���SL�ŁA�y�E���j���A�j���𒆐S��11��28���܂ʼn^�]����邪�A�uSL�֒�E��ØH���v�̉^�p������B

�EE653�n�����}�d�ԁ@�ڍd�l

�@ ����9�N10��1���A����́u�t���b�V���Ђ����v�Ƃ���7���Ґ�4�{���o��B�Ґ����ƂɎԑ̊O�������h����ς��Ă���B

�@

��{7���Œ�(4M3T)��14���^�]���\�B����10�N��4���Ґ����o�ꂵ�A11���Ґ����\�ɂȂ����BM1M2���j�b�g�����B�O���[���Ԃ͂Ȃ��B485�n�u�Ђ����v�u�������p�B

�@ JR���̍ݗ����Ƃ��Ă͏��߂ẴA���~�������i�_�u���X�L���\�́j20.5m���ԑ́B1�{�����N�������͂莮�{���X�^���X��ԁB1���Ԓ�i145kW

3�������^�U���d���@�A�M�A��5.65�B�o�vM�R���o�[�^�{VVVF����(3���x��IGBT�@1C4M)�B�ō����x130km/h�B

�@

T�ԂɎԈ֎q�X�y�[�X�A�Œ�p�x���g�B�j�q�g�C�����ݗm���g�C���B�Ԉ֎q�E�x�r�[�x�b�h�Ή��g�C���E���ʏ��B�J�[�h�����O�d�b�B�W���[�X���̎����̔��@�B�܂肽���݃x�b�h�A�X���C�h���ȕt�����ړI���B

�EE501�n���ʋΌ`�d��

�@

����7�N12��1���ɏ���𗬋�Ԃ̎��Ȗk�̗A���͋������̂��߂ɓ������ꂽ209�n�d�Ԃ��x�[�X�ɂ������ʋΓd�ԁB�y�ʃX�e�����X��20m�ԑ̒��̊�{10��(4M6T)�{�t��5��(2M3T)��15���Ґ��ŁA�g�����X�|���_�@�\�𗘗p���������ؑւ����ł���B

�@

1�{�����N��������͂莮�{���X�^���X��ԁA�h�C�c�E�V�[�����X�Ԃ̎�ϊ����u���̗p�A�C���o�[�^�̃x�N�g������A��]��������ɃN���[�v�����JR�Ƃ��ď��߂č̗p�����B�ō����x��120km/h�B

�EE217�n�ߍx�`�d��

�@

����6�N12��3���A���������A���{����ɓ����B���a47�N�̓����n���w�J�Ǝ��ɓ��������ߍx�`113�n1000�ԑ�̘V�����ɔ����A���̌�p�Ƃ��Đ��삳�ꂽ���̂ŁA���G�ɘa��D�悵�ċߍx�`�Ȃ��珉�߂�4���\���Ƃ����B�Ґ���113�n�ɍ��킹��{11��(4M7T)�{�t��4��(2M2T)��15���Ґ�(6M9T)�Ƃ��Ă��邪�A�y�ʃX�e�����X�ԑ́A�����K���X�A���H�A���͂莮�{���X�^���X��ԓ��̊�{�V�X�e���͋��l���k���ɓ������Ă���209�n���x�[�X�ŁA��d���@������MT68��������������l�����������6.06�Ƃ��Ă���B���s���撆�ł��}���z�ȓ����n���g���l����Ԃ�33.4��Ŗ���(250�����)��1�ԃJ�b�g(3M8T)���Ă��N���\�ł���i�������m�b�`�j�B��{�Ґ��ƕt���Ґ��ł�MT�䂪�قȂ邽�߁A�����x�𑵂���悤��d���@�̕��S��ς��Ă���B

�@

�ԑ̐��@��211�n�Ɠ���ŁA�S��20m���i�A���ʁj�A2.95�i2�K�ԁF2.9�jm���A3.67�i2�K�F4.07�j���ł��邪�A���Ȕz�u�̓����O�V�[�g�i1�l450mm�ŏ]�����+20mm�j����{�Ƃ��A��{�Ґ��̐�t��3���ɉ������A�ό��ł̎g�p���l�����ăZ�~�N���X�V�[�g��݂����B�˕��u�ɂ͓d�C���h�A�G���W�����̗p���A�ʒu��O�ŕ������܂����ꍇ�ɕ���͂���߂�˂��݈��S�@�\���������Ă���B

�@ �O���[����2���͓�K���ĂŁA211�n�̃O���[���ԂƓ����\���ł��邪�A��]���N���C�j���O�V�[�g�͕Ў������ƂȂ����B

�@ ��Ԃ�209�n�̑�ԂɃ��[�_���p�����t����DT61B�ATR246B�����A��Ƀ��[�_���p�͊O���Ă���B�p���^�O���t��209�n�Ɠ���PS28A���̗p���Ă���B

�@ VVVF�C���o�[�^����(1C4M)�A�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�AT�Ԓx�ꍞ�ߐ���ő�ԒP�ʂ̊����h�~���u��݂��Ă���B

�@ �擪�Ԃɂ͐g��ґΉ��X�y�[�X���݂��Ă���A�t���Ґ���t���ȊO�ɂ̓g�C�����t���Ă���B����9�N11��6���ȍ~�����Ԉ֎q�Ή��������B

�@ �ō����x120km/h�B�N�������x 2.0km/h/s�B

�EE351�n���}�d��

�@ ����5�N12��1�����璆�����u�������v�ʼn^�p�J�n�A����6�N12��3������A����܂ł�183�n��u�������āu�X�[�p�[�������v�Ƃ��Ė{�i�g�p�B

�@ �|��20.7���ԑ́A��{8��(4M4T)�A�t��4��(2M2T)��12���Ґ��ŕ����B

�@ ���d�u���[�L���p�u���[�L�tVVVF����(GTO��IGBT�A1C4M)�B150kW�U���d���@�A�M�A��5.15�B�ō����x130km/h�B

�@ �~���ē����{���X�^���X��ԁB��ԁ|�p���^�����̃p���^�Ί�h�~�@�\�t�����뎮�̐���t���U�q(5�x)�B�ԗa810mm�B�H�`���V���O���A�[���p���^�B

�E255�n���}�d��

�@

����5�N7���A�[�������̓��A�O�[���𑖂�u�[���r���[�G�N�X�v���X�v�Ƃ��ēo��BJR�����{�̓��}�ԗ��Ƃ��Ă͏��߂Ẳu���[�L�tVVVF����(GTO�A1C1M)�ŁA����܂ł�183�n�u�������p�B

�@ �|��20.5m���ԑ�9���Ґ�(4M5T)�ŁA�����t��������A�O�[���ɓ����Ă���B�ō����x130km/h�B

�@ �E�C���O�S�����{���X�^���X��ԁB95kW�U���d���@�A�M�A��6.06�Əo�͂��������M�A��͍����B

�E209�n�ʋΌ`�d��

�@

����5�N4��10���̓����ʋΌ��A�����P�_�C�������ɍ��킹��103�n�ʋΓd�Ԃ̎�ւ����s�Ȃ��A����ɔ������l���k����120���A�앐����6���������ꂽJR�����{�Ƃ��Ă͏��߂Ė{�i�I��VVVF�C���o�[�^����ԂƂȂ�V����̕W���ʋΓd�Ԃ̌��^�B�u���������A���i�����A�d�ʔ����v��ڕW�ɊJ�����ꂽ�B����4�N�ʎY��s901�n3�Ґ��i��900�A910�A920�j��A���l���k���ʼnc�ƂɎg���Ȃ���e��m�F�����{���A���̗ʎY�Ԃɔ��f�����B

�@

�ԑ̂͌y�ʃX�e�����X���Ŏ�v���@�͘A���ʊԒ�20m�i�擪��20.42m�F103�n��20m�j�A��2.8m�A����3.67m�ƂȂ��Ă���A�Ґ��͋��l���k10���i4M6T�j�A�앐��6���i4M2T�j��2��ނ̕Ґ��B�h�A�G���W���͍ŏ������ς܂Ȃ������̂Œ�����C���Ƃ�������ɓd�C�����̗p�����B

�@ ���͂莮�{���X�^���X���D61�ATR246�ŁA��Ԓ��S�ԋ����͋��x��̍œK�n13.3m�ɂȂ��Ă���B

�@ VVVF����(GTO 1C4M)�B�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�E���ʗ\���u���[�L�t�ʼn��d���u�A�t���b�g�h�~�@�\���t���Ă���B

�@ �ō����x110km/h�B�N�������x 2.5km/h/s�A�����x 3.3km/h/s�i���j�B

500�ԑ�

�@

����10�N12��29������V�����̂��ߎԗ��̏Ⴊ�p������103�n�̒u�������p�Ƃ��čŏ���9�Ґ��������E�����ɍs���ɓ������ꂽ�B�����������̑��������E���{����pE217�n�̎ԑ̍\���𗬗p���ċ}篓������ꂽ���߁A���̌�o�ꂵ���V�W���n��E231�ֈڍs����܂ł̉ߓn�I�Ȏԗ��ƂȂ��Ă���A170���i10���Ґ�17�{�j�̐V���ɂƂǂ܂��Ă���B

�@��Ȏd�l��0�ԑ�Ɠ��������A�ԑ̕���E217�n�Ɠ���2,950mm�̕��L�ԑ́i103�n��0�ԑ���150mm�g��j�ƂȂ����B�u���L�ԑ́v�Ƃ���ꂽ�����S����̏��a61�N2���ɍŏ��ɍ�����ɓo�ꂵ��211�n�d�Ԃ�3���̋ߍx�`�Ȃ���2,950mm���̗p���Ă���A���\�̉���������ɌX�����Ďԗ����E�ɒ�G���Ȃ��悤�ɍő吡�@�Ƃ������̂ŁA�ԑ̒���19.5m�A�A���ʊԋ���20m�̎ԗ��ł͂��ꂪ�ő�̕��ŁA������L���킯�ł͂Ȃ��B

�@

0�ԑ�ł͑�Ԓ��S�Ԋu���ԑ̋��x��̓K�l�ł���13.3m�Ƃ������A�����L������ƎԒ[�������E���x�Ⴗ�邽��20m�Ԃ̕W���ł���13.8m�ɖ߂����B�擪�Ԃ̎ԑ̒������ԎԂƓ���19,500mm�ɑ�����ꂽ���A��1�E2�h�A�Ԃ̒������Z���Ȃ�A���̕�������7�l�|������6�l�|���ƂȂ����B

�@

���ʂ̔��ԑ���0�ԑ䂪���ׂČŒ莮���������A��1�E2�h�A�ԁi�擪�Ԃ������j�Ƒ�3�E4�h�A�Ԃɂ��鑋����������A�Ԓ[���3����2��1�����~���ɂȂ��Ă���B�s��\�����LED�����ꂽ�B

�@

����11�N�x����2���ԁi10�Ґ��ȍ~�j����p���^�O���t���V���O���A�[����PS33A�ɂȂ������AE231�n�Ƃ͎��t���������t�i�p���^�O���t�̕I���ԑ̒����������j�ł���B

�@ ��Ԓ��S�Ԋu��0�ԑ���500mm�g�����A�������ɐ������ꂽ950�ԑ�iE231�n900�ԑ�j�Ɠ��l��13,800mm�ƂȂ��Ă���B

950�ԑ�

�@

����10�N10���ɗ�����A�����E�����ɍs���𒆐S�ɐ��\�����A�P���^�]�Ȃǂ��s���A����11�N3��27�����瓯���ɂ����ĉc�Ɖ^�]���J�n�����B����12�N3���ɓo�ꂵ��E231�n�d�Ԃ̐�s����ԂŁA6����1�����܂ފ�{4��10���Ґ��i4M6T�j�B209�n��E217�n�ȍ~�̋Z�p�i�����̂����A103�A113�A115�n���̒ʋE�ߍx�d�Ԃ̎�ւ����l�����A�ʋΌ`�A�ߍx�`���p�̐��\�����������B1�`5���Ԃ𓌋}���p�A�c���JR���V�Îԗ����쏊�Ő��삵���B

�@

���G�ɘa�̂���209�n500�ԑ�Ɠ������L�ԂŊ�{���@�́AVVVF�C���o�[�^�f�q��GTO����IGBT�֕ύX�A�ō����x��120km/h���コ���A�d�����O�����V���O���A�[���p���^�O���tPS33���̗p�A�V���Ɏԗ�����E���C�x���E�斱���x�������s�Ȃ���ԏ��Ǘ��V�X�e��TIMS�̓��ړ�JR���̑��̓d�Ԃ̓o����������B

�@

VVVF�C���o�[�^���u��1C4M2�Q�ŕς��Ȃ����AIGBT���̗p���A3���x���i�O�H�d�@���@2kV/600A/2S2P�A1200�`�@��ɒʋ^�C�v�ō̗p�j��2���x������i�������쏊���@3.3kV/1200�`/2S1P�@��ɋߍx�^�C�v�ō̗p�j��2��ނ�1���j�b�g�����ڂ���A�������ꂽ�B

��Ԃ�0�ԑ�Ƃقړ��������d���@��MT73�ƂȂ�A�x�N�g�����䂪���߂č̗p���ꂽ�B�˒����u�͓d�C���ŁA5���Ԃɓ������ꂽ6�h�A�Ԃ͏]���̃X�N�����[�������A4�h�A�Ԃ̓��j�A���[�^�[���쓮���������������ꂽ�B��������ˋ����m�@�\�������Ă���B

�@ ���̌�AE231�n�ʎY�Ԃ̓o��ɔ�������12�N6����E231�n900�ԑ�Ɖ��̂��ꂽ�B

�@ �ō����x120km/h�B�N�������x 2.5km/h/s�A�����x 4.0km/h/s 4.5km/h/s�i���j�B

1000�ԑ�

�@

����11�N12��4���̃_�C����������c�c���c�����ݒ��ʉ^�]�p��1000�ԑ�2�Ґ�������ɍs�p�ɓ������ꂽ�B�ԑ̕���2.8m�ŁA�c�c�d�l�ɍ��킹6M4T�Ƃ��ċN�������x3.3km/h/s���m�ۂ��A35����z�ł̉����グ�~���\�Ƃ��Ă���B���Ґ��݂̂Ȃ�1���j�b�g�iMM'�j�����Ԃł�����Ԃł̋N���E�������\�B

�@ ��{�V�X�e����0�ԑ�Ɠ��������A�擪�Ԃɔ��ђʘH��݂��A�����͉c�c�ɍ��킹20m�i�A���ʁj�Ƃ����B

�@ �ō����x110km/h�B�N�������x 3.3km/h/s�A�����x 4.7km/h/s�i��p�ő�A���j�B

�E901�n

�@

�����ɓ����Ė��S������VVVF�Ԃ����X�o�ꂵ�A�����ȊE���Y���㎥����Ői��ł���JR�����{��205�n�ʋΓd�Ԃ̌�p�ԗ��Ƃ��đf�q�̉��i�ቺ�������߁A�Z�p���قڊm�����������̂���V�u�u�e����ԗ���103�n�̘V����ւ���ړI�ɓ������邱�ƂɂȂ����B

�@

JR�ł͂���ȍ~��ʓ����ƂȂ邽�߁A�V���E�ێ���̒ጸ�A����20�N�̎����̓K�����A�y�ʉ��i�Ґ�����25t/���j��O��I�ɒNj����邱�ƂƂ������A�@��A�\���ʂœ��ꂷ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A�ԗ����[�J�[�̓Ǝ��������d���A�d�l�̈قȂ鎎��I�ȗv�f��901�n3�Ґ���4�N�ɋ��l���k���ɓ��������B

�@

�ԑ̂͌y�ʃX�e�����X���Ŏ�v���@�͘A���ʊԒ�20m�i�擪��20.42m�F103�n��20m�j�A��2.8m�A����3.67m�ƂȂ��Ă���A�Ґ��͋��l���k10���i4M6T�j�A�앐��6���i4M2T�j��2��ނ̕Ґ��B103�n�Ƃ͐擪�Ԑ��@�ȊO�ɂ���Ԓ��S�ԋ�����13.8m����y�ʉ��̂��ߋ��x��̍œK�l�ł���13.3m�ɕύX�����B�܂��A�֎q�����L�����W�Ńh�A���͕ς��Ȃ����h�A�Ԑ��@��3.5m����3.64m�ɍL�����Ă���A�h�A�[�ƍȊԂ̐��@��200mm���x�Z���Ȃ��Ă���B

�@

�S���W�����傫�����邽�ߓd���Ԕ䗦�������A4M6T�i���j�b�g�J�b�g��2M8T��33.4��N���\�j��10���Ґ��iTc+T+M1+M2+T+T+T+M1+M2+Tc')�Ƃ��A���u�Ȃ��̌y�ʃX�e�����X�ԑ́A1�{�����N��������u�Ŏ��͂莮�����x�����u�̐V�y�ʃ{���X�^���X���DT61��TR246�A���`�y�ʂ�3���ˎ�PS28�`�p���^�A�O���U���d���@��1���Ԓ�i�o��95kW�A������7.07�A�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�A�⏕�d���Ƃ���190kVA�Î~�`�C���o�[�^���͋��ʂƂ��邪�A���M1M2���j�b�g�ɓ��ڂ���C���o�[�^�̐��������3��ޔ�r�����B

�@

��d���@��1���Ԓ�i�o�͂�95kW�Ə��������A�ʋΓd�Ԃł͉��������p�ɂʼnߕ��g�p��O��Ƃ��Ă���̂ɉ����A����kW�����͈ȉ��̐����Ƃ��ĉ��i��}����悤�ɂ��Ă���B

| ��A�Ґ��i��d���j | ��d���@4��2�Q����@�p���[�g�����W�X�^�i1200V

300A�j�C���o�[�^��4�i����ڑ��Ƃ��AMT66�`��d���@���ʂɐ��� |

| ��B�Ґ��i���}���p���j | ��d���@4���U2�Q����@���e�ʍ����gGTO�i4500V

500A�j�C���o�[�^��MT67�`��d���@���ʂɐ��� |

| ��C�Ґ��i��d���@4�A5���Ԃ�T�Ԃ͓��}���p�̋��͂č��S��D�H�ꐻ�j | ��d���@4��ꊇ2�Q����@��ψ�GTO�i2500V

2000A�j��M1�ԂɏW�����ڂ��AMT68�`��d���@���ꊇ���Ăɐ��� |

�@

��^�̌Œ葋�ƔM���z���K���X�̗̍p�ƃJ�[�e���̏ȗ��A�X�^���V�����|�[���̕t����450mm���Ў����o�P�b�g���̍��ȁA�h�A��̎ԓ�LED�ē����u�A�^�]�䃂�j�^�[���u�Ȃǂ��̗p����A1�n���h���}�X�R���A�d�C���˕��u�A��[���u�A�ђʘH�Ȕ����A�X�N�����[����C���k�@�Ȃǂ���r�������ꂽ�B

�@ ����6�N�ɗʎY���������s�Ȃ��A209�n900�A910�A920�ԑ�ƂȂ��Ă���B

�E�L�n100�A110�n�C����

�@

����2�N3���ɍ|���ʎY��s�Ԃ́u�L�n100�v���k����Ɂu�L�n110�v���R�c�E���ΐ��}�s�u�����v�ɓo��A��d����Ԃ̗A�����P�p�B���^�]��A�����}���^�]�Ή��B25��̋ύt���x��95km/h�ȏ�B����4�N3���A���������ɓ����B

�@ 300�ԑ�͓��}�d�l������A�H�c�V�����H�����́u�H�c�����[���v�Ƃ��Ėk��`�H�c�Ԃ��^�]�����B

| �L�n100 | �L�n110 |

|---|

| �ԑ̒�16.5m | �ԑ̒�20m |

| �ō��^�]���x100km/h | �ō��^�]���x100km/h |

| �Z�~�N���X | 2�l�|��]���N���C�j���O |

| �@��330PS1�� | �@��420PS1�� |

�E253�n���}�d�ԁuNEX�v

�@

����3�N3��19���ɐ��c��`�Ɠs�S�����Ԑ�p���}�u���c�G�N�X�v���X�v�Ƃ��ĉc�Ɖ^�]�J�n�B��{6��(4M2T)�A�t��3��(2M1T)�Ґ�������A���݂͕�������6�`12���Ґ��B

�@ ��������MT61�d���@�i120kW�j�ƊE���Y���㎥����A�u���[�L�t�B�ō����x130km/h�B

�@ ����10�N12��8������V�h�E�r�ܔ����̈ꕔ���{�����ցB

�E251�n���}�d��

�@

����2�N4��28���A�ɓ��Ɠs�S�����Ԑ�p���}�u�X�[�p�[�r���[�x��q�v�Ƃ��ĉc�Ɖ^�]�J�n�B���]�[�g���}�ɑ��������a�V�ȃf�U�C���ŁA�Ґ��͑S�ăn�C�f�b�J�[�܂���2�K���Ďԗ��ɂȂ��Ă���B

�@

�|��20m���ԑ̂�10��(6M4T)�Œ�Ґ��B�e�Ԃɗm�֏�1�J��(�ꕔ�j�q��p����)�B��������MT61�d���@�ƊE���Y���㎥����A�u���[�L�t�B�ō����x120km/h�B

�E651�n�����}�d�ԁ@�ڍd�l

�@ �������N3��11���A����́u�X�[�p�[�Ђ����v�Ƃ��ēo��B��{7��(4M3T)�A�t��4��(2M2T)�ō����ŏ��߂čō����x130km/h�̉c�Ɖ^�]���s�����B

�@ �����͖��c������̌����������̌��ʁA�������쏊�ł͂Ȃ����d�H�����A�ԗ����i�����ς�1��������B�@�@

�@ 130km/h�^�]�A�ԗ����i�A��d�̎ԗ�������̎Ј��������r�W�l�X�ɗ��p����E�E�Ȃǘb��ɂȂ����B

�@

���a43�N�ȍ~������485�n�̘V�����A�����ɔ�����ւ��Ƃ���205�n�ȍ~�̗p���Ă���{���X�^���X��ԁA�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�ɐV���ɉu���[�L�t���Ή��E���Y���㎥����Ȃǂ̐V�Z�p���̗p���A�ėp�^�C�v��485�n�ɑ�����̃r�W�l�X�q��ΏۂƂ����A����ړI�Ƀf�U�C���A�A�R�����������Đ��삳�ꂽ�B

�@

�O���[���Ԃ�2��+1��z��ʼnגI���q��@�̂悤�Ȃӂ��t���ŃV�[�g�s�b�`��1160mm�A���ʎԂ�2+2��̔z��ŃV�[�g�s�b�`��970mm�ƂȂ��Ă���B�q���Ɩ��͊ԐڏƖ��ŁA��l���_�łł���Ǐ������t���Ă���B�O���[���Ԃ̃T��651�`�̌�ʍ��Ȃ͋։��Ȃň�ʐȂƂ̎d��ɓ����K���X���̗p�����B

�q�����[�ɂ͏��ē��\�����u��݂��A���j�^�[����̈ē���\�����A�I�[�f�B�I�T�[�r�X�Ƃ���FM�̓d�g�������ɔ��M���A��q�����Q����FM���W�I�Ŏ�M�\�ŁA�O���[���Ԃł̓C���z���݂̂ł�������悤�ɂ��A�X�ɉq�������̎�M�V�X�e�����\�Ȃ悤�����H�������Ă���B

�@

�ԑ̂͑S�|���Œ�����ɗ͊m�ۂ��邽�ߎԑ̒���21.1m�i�A���ʁj�Ƃ������A���̊W�Ŏԑ̕���2.9m�ƂȂ����B�o����̓O���[���ԂőO�ʂ�1�����A���ʎԂ͑O���2�����݂��Ă���B�擪�ԑO�ʂɂ͑�`�̍��P�xLED�\�������t���ĉE�}�̂悤�Ɋe��}�g���b�N�X�\�����s�Ȃ���悤�ɂȂ��Ă���B

�@

��Ԃ�205�n�ȍ~�̗p���Ă���{���X�^���X��Ԃł��邪�A�ێ琫�����l�����A�V���Ƀ��[���S���������x�����u�AZ�����N����������u�A�V�v�̖����~���R��������̗p����DT56�ATR241�ŁA�������\�����コ���邽�߁A�ԑ�-��ԊԂɃ��[�_���p�������B�e�����[�ɂ͋�]�������m�p�̔�ڐG�����x���d�@����t���Ă���B

�@

�p���^�O���t�͕H�`��3���o�l�nPS26���J�����AM'�ԂɂP��ڂ��Ă���B��d���@��205�n�ł��g�p����120kW�̒����d���@MT61�ł��邪�A�쓮���u�̎������3.95�A33%��ߊE���Ƃ��ĉ������\�A�������\��485�n��������̂Ƃ����B

�@ �u���[�L�����͉u���[�L�t���d�C�w�ߎ���C�u���[�L�A�}���u���[�L�A���ʗ\���u���[�L�Ŋ����ĔS�����u�t���ƂȂ��Ă���B

�@ �ō����x130km/h�i10������z�ȉ��j�A�@�Ȑ��ʉ߁@�{��+25km/h�@�N�������x1.9km/h/s

�@ ����2�N3���_�C����������P���ԃw�b�h�Ή���2���Ԃ��o��A�q��������M�T�[�r�X�{�i�I�Ɏ��{����A�O���[���Ԃ̊e���Ȃɏ��^�̉t���e���r���݂���ꂽ�B

�@ ����12�N����́A�������Ȃ̌�����AV�T�[�r�X���j�b�g�̓P���A���ԐڏƖ��ւ̕ύX�ȂǓ����̃��j���[�A�����s�Ȃ�ꂽ�B

JR���C

�E313�n�����d��

�@

���S���ォ�炠��113�n��103�n�̒u�������p�Ƃ��āA����11�N5��6�����璆�������ʼnc�Ɖ^�]�J�n����JR���C�̐V���㒼���d�ԁB���É����̒������Ⓦ�C�����ɏ������������B

�@

�y�ʃX�e�����X20m���ԑ̂�4�A3�A2���Ґ�(MT���1��1)�ŁA3���Ґ��ł͓���ԗ����ɓ��͑�Ԃƕt����Ԃ����ϑ��I�Ȏԗ�������B1.3m��3���ō��Ȃ͓]���N���X�V�[�g��{�A�ꕔ�Z�~�N���X�V�[�g�B�g�����i�k�����E�j���l�����Ďԑ̕�2.93m�A��������3.65m(�@������)�A�V���O���A�[���p���^�O���t�̐܂肽���ݍ����̓��[���ʏ�3.96m�B�y�ʃ{���X�^���X��ԁB

�@

3���x���o�vM�����VVVF�C���o�[�^(IGBT�A1��2�Q1C2M)����ŁA�g���N����Ƀx�N�g������̗p�BC-MT66A�`185kW�U���d���@(�M�A��6.53)�B�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�AT�Ԓx�ꍞ�ߐ���ŁA�ᖧ�x���摖�s���l�������d�u���[�L���p�B�S���Ɋ������n���u��t���A�����ĔS��������s���B

�@ �t����Ԃ�1��2�f�B�X�N�u���[�L�������A���ʃu���[�L���ȗ��A���̂����ɓ��ʐ��|���u�𓋍ڂ��Ă���B�ō����x120�i130�����jkm/h�B

�@

�u�Z���g�������C�i�[�v�p�̃n�C�O���[�h�ԗ��Ƃ���8000�ԑ䂪����11�N12��4������o��B3����3���Ґ��Ŗ��É��|���Ð�Ԃ��ꕔ�������ԂƂ��ĉ^�]���邽�ߊO���h�F�̕ύX�i�I�����W�F�̃O���f�[�V�����X�g���C�v�̗p�j�A���Ȃ₻�̔z�u�̃A�b�v�O���[�h�����s�����B�Ԉ֎q�E�x�r�[�x�b�h�Ή��̑�`�m���֏����Ґ���1�J���L��B

�E285�n�Q����}�����d��

�@ ����10�N7��10���c�Ɖ^�]���J�n�����BJR�����{�Ƌ����J�������Q����}�d�ԁuSunrise Express�v�B

�@

�T�����C�Y�o�_(�����`�o�_)�A�T�����C�Y����(�����`����)�ʼn^�p�A�����`���R�Ԃ͕����B�V���O���f���b�N�X�A�T�����C�Y�c�C���A�V���O���c�C���A�V���O��(2�K���ĎԂ��㉺�ɗ��p)�A�\��(1�K���ĎԂ��㉺�ɗ��p)�̊e��������B

�@ �|���S2�K���Ă�21.3m���ԑ�7���Ґ�(2M5T)�B�x�N�g�������p����VVVF�C���o�[�^����(1C1M)�ŁA220kW�U���d���@�A�M�A��6.53�B

�@ ���͂莮�{���X�^���X��ԁB�E���d�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�B

�@ �ō����x130km/h�B

�E373�n���}�d��

�@

����7�N10��1���ɐg�����̐É��|�b�{�Ԃ́u�ӂ�����v�Ƃ��ĉc�Ɖ^�]�J�n�B����8�N3��16������}�s������}�Ɋi�グ���ꂽ�����|�É��Ԃ́u���C�v�A�ѓc���L���|�ѓc�Ԃ́u�ɓߘH�v���̓��}�A�����̓����`��_�ԁu���[�����C�g�Ȃ���v�Ƃ��Ďg���钆�������p�ėp�d�ԁB�V��������165�n�u�������Ƌ}�s��Ԃ̃O���[�h�A�b�v�p�B

�@ �X�e�����X��21.3m���ԑ̂�3���Œ�Ґ������A�������ėA�����v���ɏ_��ɑΉ��ł���B

�@ �E�C���O�S�����{���X�^���X��ԁBVVVF�C���o�[�^����i1C1M�j�B185kW�U���d���@�A�M�A��6.53�B�E���d���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�B

�@ �ō����x120km/h�B

�E383�n���}�d�ԁu���C�h�r���[���Ȃ́v

�@

����7�N4��29������ʎY��s�Ԃ�Վ���ԂƂ��ĉc�Ɖ^�]�J�n�A����8�N6�����畽��10�N2���ɊJ�Â��ꂽ����I�����s�b�N�����ɗʎY���J�n���A����8�N12��1������u���C�h�r���[���Ȃ́v�Ƃ��Ē��������Ŏg�p����S����̏��a48�N7��10���ɍ������̐U�q���}�d�ԂƂ��Ē��������u���Ȃ́v�ɓ������ꂽ381�n�̒u�������B

�@

�y�ʃX�e�����X21.3m����6���Ґ�(3M3T)�ŁAJR���C�ݗ��ԗ��Ƃ��Ă͏��߂Ẳu���[�L�tVVVF(1C1M)����ԁB���d�u���[�L���p�̃u�����f�B���O���B

�@ �x�A�����O�K�C�h������t�����R�U��q(5�x)�B�E�C���O�S���E���ǎ��{���X�^���X��ԁB155kW�U���d���@�A�M�A��5.57�B�ԗa810mm�B

�@ �ō����x130km/h�B

�@ �����x��������i�s�����ɂ���ĕς��鎩�ȑ��Nj@�\��Ԃ������������A�ʎY�ł́u�_���Œ莮�v�B

�E371�n���}�d��

�@

����3�N����V�h�Ə��ÊԂ����c�}�������a����o�R�Ō��ԁu��������v�Ƃ��ĉ^�]�J�n�B�Ґ��̍\���͏��c�}��20000�n�u�q�rE�v�Ƌ��ʂŁA���Ԃ�2�K���Ď�2�����܂ލ|��20.25m���ԑ́A7���Ґ��i5M2T�j1�Ґ��̂݁B

�@ �ō����x120km/h�B

�@

�E�C���O�S�����{���X�^���X��ԁB�ԗa860mm�B120kW���������d���@�A�M�A��4.21�B�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�A�Y���㎥����B25����z�ł�100km/h�^�]���\�B

�E�L�n75�`�C����

�@

����5�N8��1���A���É���������A�ɐ��S�����A�I�������o�R���ĒÁA������ʂ����ԉ����u�݂��v�Ƃ��ēo��B�L�n58�E65�`�̒u�������ŋ����͂̋�����ڎw���B�Ԉ֎q�Ή��m���֏��t���B2���Ґ���2���Ԃɂ̓����}���^�]�@�\�����������ԗ����ꕔ�����B

�@

�J�~���Y�А���350PS�G���W����1����2�䓋�ڂ��A�X�e�����X21.3m����2���Ґ�����{�ł��邪�A�ő�10���܂�1�����̑������\�B�ō����x120km/h�B

�E�L�n85�`�C����

�@

�������N3��11���A�L�n82�̒u�������Ƃ��ėʎY��s�ԓo��A���̌�u���C�h�r���[�Ђ��v�Ƃ��ėʎY�ԓ����B�X�e�����X21.3m����4���Ґ�����{�Ƃ��A�z�[���L�����̍ő�10���܂ő������\�B����4�N3��14������u���C�h�r���[��I�v�ɂ��g�p�B

�@ �J�~���Y�А���350�o�r�G���W����1����2��ڂ��A�ō����x120km/h�A20/1000�̏����z��100km/h�ȏ�Ƃ����������\�������Ă���B

JR�����{

�E521�n���d��

�@

����18�N10��21���̖k�����A�ΐ����̈ꕔ��Ԓ����d���J�Ƃɔ����A�Č�-����Ԃ�ߍ]����-�ߍ]���ÊԂɓ������ꂽ�ߍx�`���d�ԁB����18�N11��30������Č��`����Ԃʼnc�Ɖ^�]���J�n�����B2���Œ�Ґ��ŁA5�Ґ��������������ꂽ�B

�@ �ō����x120km/h�A���252�i����88�A�⏕�Ȋ܂�108�j���B���̂ق��A�V�����p��223�n(5000�ԑ�)14���A125�n6�����V����������B

�@

��20,000V���璼��1,500V�ɕύX���ꂽ��Ԃ͖k�������l�|�։�ԁi38.2km)�ƌΐ����i���|�ߍ]���Êԁi5.8km�j�̌v44.0km�ŁA�H���͕���15�N10���ɒ��H���A�����ϓd��4�J���A���ؑݔ���V�݁A�����ϓd��3�J�������C�����B�։�A�m�{�A�ՕP�Ȃ�9�w�ł̓z�[��������Ȃǐݔ������ǂ��A�։�A�ߍ]���ÁA�ߍ]���ÁA���l��4�w�̍\���z���ύX���s�����B

�@ �����Ɣ�͖�162���~�i�ԗ����50���~�܂ށj�ŁA144���~�͒n�������S�����B

�E321�n�ʋΓd��

�@ ����17�N7��19�����狞��_�H���ɓ������邽�ߑ��s�������J�n���A

����17�N12��1���ȍ~�A�i�q���s���E�i�q�_�ː��Ȃǂŏ����c�Ɖ^�]���J�n�����B�V��������103�n�̔p�Ԃɔ��������������̂ŁA����3�N�ɓo�ꂵ��207�n�̌�p�Ƃ��ĐV�^�ʋΓd�ԂƂ��Ă�14�N�Ԃ�ɓo��B

�ԑ̂̓X�e�����X���Ť�ԑ̐��@�͍���4.09m���3�������20���7���Œ�Ґ��B

�@

�f�U�C���͊ۂ݂�тт��擪�`��Ť���m�R���̎��̂̈⑰��̐S��ɔz�����A�O�ʂƑ��ʂ�207�n�ƈقȂ鍮�ƃI�����W�̃��C����z�����B�ԓ��ͤ�V��̒��Â�L���̈ʒu��19�C���`�J���[�t����ʂ�1����12�ʐݒu����^�s���Ȃǂ𗬂��B

�@

���Ȃͤ�������̃����O�V�[�g1�l������̕���440mm�Ɋg�債�7�l�|������6�l�|���Ƃ����B�܂������҂�ɔz�����A4�l�p�D����Ȃ̍ȕǕ��Ɏ肷���݂���B�גI�̍�����2O7�n�ɔ�פ��8.7cm�Ⴂ176.5cm�Ƃ����v�͏��ʂ���̍���1.8m�A1.7m�A1.62���̎O��ނƂ����B

�@ �ԗ�����ɂ͑��s���̗�ԏ�Ԃ��^�]��Ń��j�^�[�Ď�����ԗ��̏�h�~���x������f�W�^���`���V�X�e�����̗p�

�@

����17�N�x��16�Ґ�112�������18�N�x��20�Ґ�140���̌v36�Ґ�252�����BJR���s��_�ː�(���C����R�z��)�JR��ː�(���m�R��)�Ȃǂɓ�������B�����z��250���~�B

�@ �ō�����120km/h�B

�E�L�n187�n���}�C����

�@

����13�N7��7���̎R�A���������ɍ��킹�ē����\��̓��}�C���ԁB����t���U��q���u�����X�e�����X���ԑ̂�2���Ґ��B450�o�r�����\�G���W����2��ځB�����118�l�B����13�N�t�܂ł�14�����삳���\��B�����^�C�v10���ƍ��킹�Đ�����͖�35���~�B

�@�R�A���������͕���13�N�Ċ�����ڎw���Ĉ��|�v�c�ԁi182.7km�AH11.8���璅��j�Ői�߂��Ă�����̂ŁA�Ȑ����̃R���N���[�g���؉���J���g���ǁA14�w�\���̍��������������̍H�����s���Ă���B�V�ԗ��̓����ɂ���ď��]�|�v�q�Ԃ͌��݂���39������1����56���Ō����B

�@ �ō����x��120km/h�B

�E�L�n126�n�����C����

�@

����13�N7��7���̎R�A���������ɍ��킹�ē����\��̉����p�C���ԁB�X�e�����X���ԑ̂�2���Ґ��B�����\�G���W����1��ځB�����262�l�B�Ԉ֎q�Ή��g�C���y�э��ȁA�h�A�`���C���Ȃǂ��̗p�B����13�N�t�܂ł�10�����삳���\��B

�@ �ō����x��100km/h�B

�E285�n�Q����}�����d��

�@ ����10�N7��10���c�Ɖ^�]���J�n�����BJR���C�Ƌ����J�������Q����}�d�ԁuSunrise Express�v�B

�@

�T�����C�Y�o�_(�����`�o�_)�A�T�����C�Y����(�����`����)�ʼn^�p�A�����`���R�Ԃ͕����B�V���O���f���b�N�X�A�T�����C�Y�c�C���A�V���O���c�C���A�V���O��(2�K���ĎԂ��㉺�ɗ��p)�A�\��(1�K���ĎԂ��㉺�ɗ��p)�̊e��������B

�@ �|���S2�K���Ă�7���Ґ�(2M5T)�B�x�N�g�������p����VVVF�C���o�[�^����(1C1M)�ŁA�ō����x��130km/h�B

�E283�n���}�d��

�@ ����8�N7��31���A���s�`�V�{�ԁu�I�[�V�����A���[���낵���v�ʼnc�Ɖ^�]�J�n�B����9�N3��22���u�X�[�p�[���낵��

�I�[�V�����A���[�v�Ƃ��ĐU��q���p�A�a�̎R�|���l��130Km/h�^�]�J�n�B

�@

�|��21.3m���ԑ̂�6���Ґ�(2M4T)�A3���Ґ�(1M2T)�ŕ��������Ґ����s���B6���Ґ���3���Ԃɂ́u�W�]���E���W�v�Ƃ����I�[�v���X�y�[�X���݂����Ă���B������p�g�C������B

�@ VVVF����(IGBT�A1C1M)�B�x�A�����O�K�C�h������t�����R�U��q(5�x)�B�ԗa810mm�B�N�������x2.1km/h/s�A�ō����x130km/h�B

�E281�n���}�d��

�@ ����6�N9��4���ɊJ�`���������ۋ�`�A�N�Z�X��p���}�u�͂邩�v�ŁA���s�w�Ƌ�`�����ԁB

�@

�|��20m���ԑ̊�{6��(2M4T)�A����3��(1M2T)�Ґ��B�u���[�L�tVVVF����(1C1M)�B�~���ϑw�S�����{���X�^���X��ԁB�ō����x130km/h�B

�E681�n�����}�d��

�@����4�N12��26���A�ʎY��s�Ԃ��Վ��u�����v�ʼnc�ƊJ�n�A����7�N4��20���A�u�X�[�p�[�����T���_�[�o�[�h�v�Ƃ��Ėk�������`�x�R�E�a�q����Ԃɓo��B

�@ 21.1m���ԑ�6��(2M4T)�{3��(1M2T)��9�����������Ґ��ŁA�u���[�L�tVVVF

����(1C1M)�A���͂莮�{���X�^���X��ԁB�N�������x1.8km/h/s�A�v�ō����x�͋��O�ōō���160km/h�B

�E223�n�ߍx�`�d��

�@����6�N9��4���̊����ۋ�`�̊J�`�ɍ��킹�āu������v�ɓ����B�X�e�����X��20m���ԑ�2�`8(3M5T)���Ґ��BVVVF����(GTO�A1C1M)�B���p�҂̑�^�ו����l�����A1�{2�̓]���N���X�V�[�g���̗p���Ă���B�ō����x120km/h�B

�@

����7�N8���A���s�A�_�ː��̐V�������p�ɋN�������x2.5km/h/s�A130km/h�^�]��ڎw����2�{2�̓]���N���X�V�[�g�ɏo��������ɕ⏕�������̗p����1000�Ԃ��o��B

�@

VVVF����(IGBT�A1C1M)�B�vMT102�`220���v�U���d���@�i�M�A��6.53�j�B���H�\����1M2T��{�Ƃ������߁A���ۂ̕Ґ���4�Ƃ�8���̏ꍇ�A���\�ɗ]�T���ł�̂Ń��[�^�[��3�䂵���Ȃ�M�ԁi3000�ԑ�j������B�⏕�d���̏�̎��A1���[�^����������̃C���o�[�^��⏕�d���p��C�uCF�^�]�ł���悤�ɂ����Ă���B

�@

����11�N3��29������g��ґΉ��g�C���A�]���h�~�z������ݒu����2000�ԑ�𓊓��B�u�I�B�H�����v�A�u������v�p�Ƃ��Ċ�{�ԑ�ƕ����ł���2500�ԑ�𓊓��B

�@

����11�N5��10������ߍx�`�Ƃ��Ă͏��߂ĐV������130km/h�^�]�����{���A�T�[�r�X����A���S�Ƃ̋����͋�����}��B����12�N�t�ɂ͑S�V������223�n������B

�E221�n�ʋΌ`�d��

�@ �������N3���A�ʋE�ʊw�̂ق��������A�s�y�����ړI�Ȋ��p��ڎw���ē��C���A���i�A��a�H���Ƀn�C�O���[�h�u�����^�C�v�v�Ƃ��ē������ꂽ�B

�@ �|��20���ԑ�3���S�N���X�V�[�g6��(3M3T)�A4��(2M2T)�A2��(1M1T)�̒Z�Ґ��ŁA���R�ȕҐ��\�����ł���JR�����{�́u�A���j�e�B���C�i�[�v�B

�@ �u���[�L�t���E���Y���㎥����B�����E�C���O�o�l�~���S�����{���X�^���X��ԁB

�@ �N�������x2.5km/h/s�A�ō����x120km/h�B

�E207�n�ʋΌ`�d��

�@ JR�������ɓ������ׂ�����3�N�x�ɐ�s����Ԃ����삳��A����5�N3��18�����m�R���ɗʎY�����B����9�N3��8���̓������J�Ƃɂ��킹���̉ː��Ή���2�p�����B

�@

�S�X�e�����X20���ԑ�4���S�����O�V�[�g7��(3M4T)�Ґ��ŁAJR�����{�̃A�[�o���l�b�g���[�N���`�������͂̒ʋΓd�ԁB�ԑ̕���2950mm����A209�n��2800mm�̑��̒ʋΓd�Ԃ��L���B

�@

�u���[�L�t��GTO�`���b�p�{�p���[�g�����W�X�^�ɂ��VVVF����(1C2M)�A�����E�C���O�o�l�~���S�����{���X�^���X��ԁB�N�������x2.7km/h/s�A�ō����x120km/h�B

�E�L�n120�`�C����

�@

����4�N3������JR�����{�Ƃ��ă��[�J�����̊�������ڎw�������^�]�䃏���}���^�]�̉t�̎��V�^�C���Ԃ𓊓��B�z���k���A�؎����A�����A���I���Ŏg�p����Ă���B2���Ԃł�330�n�̓G���W����1�䓋�ڂ��A16m���ԑ́A�ō����x��95km/h�B

JR�l��

�E8000�n���}�d��

�@ ����5�N3��18���\�]���S�ʓd���J�Ƃɔ����ʎY�Ԃ��������ꂽ�B�u���������v�͉��R��300�n�u�̂��݁v�Ɛڑ��B

�@

�X�e�����X��21.3m���ԑ�3��(1M2T)��5��(2M3T)�Ґ��ŕ����B���뎮����t�U��q(5�x)��ԁB�ԗa810mm�B�p���^�O���t�x����Ƒ�Ԃ����C���łȂ����p���^�Ί�h�~���u�����߂č̗p�����B�ϑw�S�����{���X�^���X��ԁB�u���[�L�tVVVF����(GTO�A1C8M)�B�v�ō����x160km/h�B

�E6000�n�ߍx�`�d��

�@ ����8�N4��26���A111�n�̒u�������A�@�\�����Ƃ��Đ��ˑ勴���̊ω����`���R�ԓ��ɉ^�p�J�n�B

�@ �X�e�����X��20m���ԑ�3����{�Ґ�(1M2T)�ŁA����9���܂���7000�n�^�]��t������4���Ґ��\�B

�@ �u���[�L�tVVVF����(GTO�A1C1M)�B�v�ō����x110km/h�B

�E2000�n���}�C����

�@

���a63�N4��10���ɐ��ˑ勴(�{�l���]��)���J�Ƃ��A���H���Ƃ̋���������Ǝl���ڍ����Ō��ԊŔ��}���K�v�ɂȂ�o�ꂵ�����{�ŏ��̐���U�q�t��(���뎮)�����\�C���ԓ��}�

�@ �������N3��11�������s����Ԃ��c�Ɖ^�]�J�n�B����2�N7��30������u�앗�v�A�u���܂�Ɓv�ɗʎY�ԓo��A11��21���_�C�������{�i�����B

�@

������330PS�@�ւ�1����2��ڂ��A�}���z��}�Ȑ��������ő��s(25������z95km/h�ȏ�)�B�ϑ�1�i�E����2�i�B�ő�U�q�p5�x�B�����莲�Ŏԗa810mm�B�y�ʃX�e�����X��21.3m���ԑ̂�3�`6���Ґ��B�ō����x120km/h�B

�@ �o�͂�350PS�ɃA�b�v���č������ɕ���7�N4��5���ɓ������ꂽ���}�u���������v�����Ԃm2000�͕���10�N3��14����130km/h�^�]�J�n�

�E1000�n��ʋC����

�@

����2�N�Ƀ��[�J����Ԃ̃T�[�r�����P�ƃ����}�����̊g��ɂ���������}�邽�߂ɓ������ꂽ�B�X�e�����X��21.3m���ԑ̗̂��^�]��1���Ґ���2���ł̃����}���^�]�\�B

400PS�@�ւ𓋍ڂ��A�S�����\����̂��߁A2���쓮�̃{���X�^���X��Ԃ��g�p�B�ō����x110km/h�B

JR��B

�E�N���[�Y�g���C���u�ȂȂ�in��B�v

�T�v[�ҏW]

��B�e�n������A���R�E�H�E����E���j�Ȃǂ��y���ނ��Ƃ�ړI�Ƃ����ό��Q���Ԃł���B2013�N10��15���ɉ^�s���J�n����[2][3]�B2012�N10������\��̎t�����J�n���A2013�N10�� - 12���̕��ϔ{����7.27�{������[4]�B1�l������̉��i��1��2����15���~ - 40���~�i�Ԓ����j�A3��4����38���~ - 95���~�i�Ԓ�2���E����1���j�ŁA�֓��E���ȂǍ����ό��q��A�W�A�̕x�T�w�̗��p��������ł���[5]�B

���̌v��͈ȑO����JR��B�̃f�U�C���ږ�ł��鐅�ˉ��s�����\�z������Ă������̂�[6]�A2011�N1����JR��B���甭�\���ꂽ[7]�B���̂Ƃ��āu�N���[�Y�g���C���v�ȂǂƌĂ�Ă�����[7][8]�A���N5��28����JR��B�����Ԗ���ڍׂ����\���ꂽ[2]�B

��Ԗ��́A��B��7�̌��i�������E���ꌧ�E���茧�E�啪���E�F�{���E�{�茧�E���������j[9]�ƁA��B�̎��7�̊ό��f�ށi���R�E�H�E����E���j�����E�p���[�X�|�b�g�E�l��E��ԁj[9]�A������7���Ґ��̋q�Ԃ�\���������̂ł���B

�Ȃ�JR��B�ł͖{�ԗ����u��l�̋�ԁv�ƈʒu�Â��Ă��邽�߁A�c�A�[�Q���҂́u���w���ȏ�v�Ɍ��肳��Ă���ق��A�ԓ��̋��p�X�y�[�X�̃h���X�R�[�h���u�X�}�[�g�J�W���A���v�i�W�[���Y�E�T���_���֎~�j�ƒ�߂Ă���B�܂��ԓ��͑S�ʋ։��ŁA�Q����Ƀe���r�͐ݒu���Ȃ�[10]�B

�^�]���[�ҏW]

2013�N10������2014�N3���܂ł̃R�[�X�͈ȉ��̂Ƃ���[11]�B3��4���R�[�X��1��2���R�[�X�����ꂼ��T��1�^�s����[2]�B�����͗��s���i�i�p�b�P�[�W�c�A�[�j�Ƃ��Ĕ̔�����邽��[12]�A�{��Ԃ͒c�̐�p��Ԃ̈����ƂȂ�B����������JR��B�̃N���[�Y�g���C����p�����Ǝ�v���s��ЁA�����4��2������͔����w3�K��JR�����V�e�B���D���O�ɐ݂������p���E���W�u�����v�ł����s���k�y�ёΖʔ̔����s����[13]�B��1���i2013�N10������12���̏o�����j�̗\���t��2012�N10��1������31���ɍs��ꂽ���A�����7�{�ȏ�̉��傪���������ߒ��I�ƂȂ���[14]�B�Ȃ��A�@�֎Ԃ�q�Ԃ̌����ɂ�蒷���^�x�ƂȂ�ꍇ������B

3��4���R�[�X1���ځF �����w ���i�v���Čo�R�j�� �R�z�@�w ���i�啪�o�R�B�ԓ����j

2���ځF�i�ԓ����j�� �{��w �� ���l�w�i���l�w����o�X�ŗ��قցj

3���ځF�i���ٔ��B���l�w�܂Ńo�X�ňړ��j���l�w �� �����������w ���i�l�g�E�F�{�o�R�B�ԓ����j

4���ځF�i�ԓ����j�� ���h�w ���i���̂܂ܗ�Ԃő啪�o�R�A�܂��̓o�X�ň��h����L��X�ցj�� �L��X�w �� �����w

1��2���R�[�X1���ځF �����w �� ����w ���i�ԓ����j

2���ځF�i�ԓ����j�� ���h�w ���i���̂܂ܗ�Ԃő啪�o�R�A�܂��̓o�X�ň��h����R�z�@�ցj�� �R�z�@�w �� �����w

�@

����25�N10��15���̉^�]���J�n�����I��(�g�ˁ`�j��)�E�}�L���̈ꕔ(�j��`�ܔ�)�A�������{���i�ܔ��`����j��64.8km�d���i���戤�̖��u���k�䂽�����v�j�ɂ��킹�ē��������𗬋ߍx�d�ԡ�A���~�������o�`�ށi�_�u���X�L���j�\�̂��̗p�B�]���N���X�V�[�g�ł������Ɨ��s�ł������ŁA�ʘH����f�b�L���L���A���G�ɂ��Ή��ł���悤�ɍl���Ă���B

�@

�劲�����Ƀ����n���h�����g���������}���^�]�Ή��Œ���20m�i�A���ʁj�A��2,950mm�A����3,680mm�ԑ̂�2���Œ�(1M1T)�Ґ��Ƃ��A�ő�12���܂ō\���ł���B��^�ꖇ�K���X���̗p���A�ђʔ��͂Ȃ��B�m���z���֏��t���B���256���i���A����72���j�B62���i31�Ґ��j���삵�A19�Ґ������Y����ɁA12�Ґ�������A�����ې��ɓ������ꂽ�B

�@

�J�[�{������t���V���O���A�[���p���^�O���t�B�E�C���O�S�����y�ʃ{���X�^���X��ԂŁA�ԗa810mm�A����2100mm�B�_�u�����A�N�V�����^�C�v�̊ɏՊ�ŏ��S�n�̌����}���Ă���B�����@��͎�d���@�������ău���A�i�����@�j���X�����A�ێ�R�X�g�̒ጸ�������{���Ă���B

�@

�𗬉t�o�vM�R���o�[�^�{VVVF�C���o�[�^����i2���x��1C4M�j�B150kW�U���d���@�A�M�A��6.5�B�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�AT�Ԓx�ꍞ�ߐ���B���d�t���B���ʗ\���u���[�L�t���B

�@ �ō����x120km/h�B�N�������x2.63�i100����ԁjkm/h/s�ŁA25��̏����z��2MM�J�b�g��ԁi200����ԁj�ŋN���\�B

���{�ݕ��S���iJR�ݕ��j���ۗL����DF200�`�f�B�[�[���@�֎Ԃ�v�̊�{�Ƃ��āA�u�ȂȂ�in��B�v�d�l�ɊO�ςȂǂ�v�ύX����[9]�uDF200-7000�v���g�p�����[15]�B2013�N7��2���ɐ������̐��d�H�ƕ��ɍH�ꂩ��ԑ̂ɏ��h�~�̍����J�o�[�����ꂽ��Ԃő啪�����čb��S���ԗ��A�������{���ꂽ

�q�Ԃ�77�n�q�ԂƂ���[17]�B 817�n�d�Ԃ̎ԑ̂�787�n�d�Ԃ̑�Ԃ�g�ݍ��킹�����̂���Ƃ���[9]�A�Q���5���ƃ_�C�j���O�J�[�A���E���W�J�[�ō\�����ꂽ7����Ґ��ŁA������JR��B���q�����ԗ��Z���^�[��1 - 3���Ԃ��A�������쏊��4 - 7���Ԃ����ꂼ��S������B�Ȃ��A���q�����ԗ��Z���^�[�S���Ԃ̎ԑ̍\�͓̂������쏊�Ő��������B�Q����̓X�C�[�g12���ADX�X�C�[�g2���̌v14���ŁA�����28��[9]�ł���B�ԑ̂̓A���~�j�E���������Ƃ�[18]�A���O���̃f�U�C���͐��ˉ��s�����S������[2]�B2013�N9��13���ɕw�Ɍ��J���ꂽ[19]�B

��p�q�Ԃ͂܂��������쏊�S���̋q��4���i4 - 7���ԁj���������ADF200�`�Ɠ������������b�s���O�t�B�����ɂ��J�o�[��������Ԃ�7��18���ɓ������쏊�}�ˎ��Ə����珬�q�ւƍb��S���ԗ��A�������{����[20]�A���q�����ԗ��Z���^�[�Ő������ꂽ�q��3���i1 - 3���ԁj�ƂƂ���8��1���ɏ��q�����ԗ��Z���^�[�ō\�����^�]�����{����A8��15������JR��B�Ǔ��ł̖{�����^�]���J�n����Ă���B�ԗ��������7���Ґ��Ŗ�30���~[18]�B

�q�Ԃ�7���Ґ��ƂȂ����̂́u�R�ԕ��́i���H�E�w�ݔ����́j���傫���A�@�֎Ԃ�����8���E��160m�����E�v�Ƃ����Г��ł̌����̌��ʂɂ��B�W�҂ւ̎�ނɂ��u�В��i���r�P��j����́w����1�����₹�Ȃ����x�Ƃ����b���������v���̂̌��ǒf�O�����Ƃ���[21]�B

�Q����͑S���V�����[�E�g�C���t���B�������^���N�̗e�ʂ�2���������Ȃ����߁A3��4���R�[�X�̏ꍇ��2���ڂ̖�i���ٔ��j�Ɏԗ�����x�������̎ԗ���n�ɓ���Đ��y�єR���̕⋋���s��[22]�B���ʑ�̐��ʔ��́A2013�N6��15���ɖS���Ȃ���14��ڎ���c�`�E�q��̈��ł���[23][24]�B

�@�֎ԂƋq�ԂƂ��ɂ��ׂđ啪�S�����ƕ��啪�ԗ��Z���^�[�ɏ������Ă���[

���E���W�J�[�}�C77-7001���Y���BJR��B���q�����ԗ��Z���^�[�Ő�������A���E���W�J�[�Ƃ���1���Ԃɑg�������B����Ќ���Ƃ��Ďԓ��ɂ͋��p��Ԃ̃��E���W��W�]���݂��A���̑��ʂɑ呋�A�E�ɂ̓o�[�J�E���^�[������Ă��鑼�ɁA�q���ɂ̓s�A�m������A�����ɂ͓d�����u������Ă���B���̎ԗ��̑����͓W�]���Ԓ[���ɐ݂���ꂽ�����݂̂ŁA�q�p���͎����Ȃ��B�_�C�j���O�J�[�}�V�t77-7002���Y���B���q�����ԗ��Z���^�[�Ő������ꂽ�_�C�j���O�J�[��2���ԂɘA�������ԗ��ɑg������A���̎ԗ��̏����ɂ̓��E���W�J�[�Ɠ������d�����u������Ă���B�X�C�[�g�Q��ԃ}�C�l77-7003����}�C�l77-7006�܂ł�4�����Y���B�Q��ԗ���3 - 6���Ԃɑg������A4�����v��12���ݒu�����Q�X�g���[���͑S�ăX�C�[�g���[���ŁA���T�C�h�̎ԑ����y���߂�l�ɒʘH�Ƌq����3�E5���Ԃ�4�E6���ԂŔz�u���t�ɘA������Ă���A3���Ԃ̈ꎺ�͎Ԉ֎q�Ή��ƂȂ��Ă���B������3���Ԃ����q�����ԗ��Z���^�[�A4 - 6���Ԃ͓������쏊���S�����Ă���BDX�X�C�[�g�Q��ԃ}�C�l�t77-7007���Y���B�������쏊�Ő������ꂽ�W�]�������Q��ԂŁA�Ґ��[���ł���7���Ԃɑg�������B��ԗ���2�����ݒu����A�Ґ��[���̕����ł́A��ʂɂقǂ����ꂽ�ԑ�����̌i�F�����\���邱�Ƃ��ł���B

�o�X

�����n�ł̎��V�ɂ́A���������ˉ����f�U�C�����AJR��B�o�X�����L��������Ԃ�����������p�o�X���g�p����

�E817�n�ߍx�`�𗬓d��

�@

����13�N10��6���̎I��(�g�ˁ`�j��)�E�}�L���̈ꕔ(�j��`�ܔ�)�A�������{���i�ܔ��`����j��64.8km�d���i���戤�̖��u���k�䂽�����v�j�ɂ��킹�ē��������𗬋ߍx�d�ԡ�A���~�������o�`�ށi�_�u���X�L���j�\�̂��̗p�B�]���N���X�V�[�g�ł������Ɨ��s�ł������ŁA�ʘH����f�b�L���L���A���G�ɂ��Ή��ł���悤�ɍl���Ă���B

�@

�劲�����Ƀ����n���h�����g���������}���^�]�Ή��Œ���20m�i�A���ʁj�A��2,950mm�A����3,680mm�ԑ̂�2���Œ�(1M1T)�Ґ��Ƃ��A�ő�12���܂ō\���ł���B��^�ꖇ�K���X���̗p���A�ђʔ��͂Ȃ��B�m���z���֏��t���B���256���i���A����72���j�B62���i31�Ґ��j���삵�A19�Ґ������Y����ɁA12�Ґ�������A�����ې��ɓ������ꂽ�B

�@

�J�[�{������t���V���O���A�[���p���^�O���t�B�E�C���O�S�����y�ʃ{���X�^���X��ԂŁA�ԗa810mm�A����2100mm�B�_�u�����A�N�V�����^�C�v�̊ɏՊ�ŏ��S�n�̌����}���Ă���B�����@��͎�d���@�������ău���A�i�����@�j���X�����A�ێ�R�X�g�̒ጸ�������{���Ă���B

�@

�𗬉t�o�vM�R���o�[�^�{VVVF�C���o�[�^����i2���x��1C4M�j�B150kW�U���d���@�A�M�A��6.5�B�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�AT�Ԓx�ꍞ�ߐ���B���d�t���B���ʗ\���u���[�L�t���B

�@ �ō����x120km/h�B�N�������x2.63�i100����ԁjkm/h/s�ŁA25��̏����z��2MM�J�b�g��ԁi200����ԁj�ŋN���\�B

�E303�n�����ʋΓd��

�@

JR��B�Ƃ��Ă͏��߂ĊJ�����������s��ʋǏ�����Ή������d�ԁB�}����̕������J�Ƃɔ������{����镽��12�N1��22���̃_�C��������4M2T��6���Œ�Ґ�2�Ґ��𓊓������B

�@

4��20m���A���~�������ԑ̂ŃZ�p���[�g�^�C�v�����O�V�[�g�A�Œ葋�Ƃt�u�J�b�g�K���X�A�h���ق듙���̗p���A���892���B�����s���ɂ��킹�A�n���S���̂`TO�����}���^�]�ɑΉ��A�ԑ̕���2800mm�Ƃ����B

�@ VVVF�C���o�[�^����i2���x������IGBT

1C4M2�Q�j�ʼnE���d�i�u���[�L�`���b�p�{��R��j�u���[�L���p�d�C����C�u���[�L�B�e�ԋϓ��x�ꍞ�ߐ���B���̋A���d���i�ő�3000�`�j���l�����V���O���A�[���p���^�O���t��1���j�b�g�iM1�EM2�j�̕Б��i�擪���j��2�䓋�ځB�^�]�ۈ����u��ATS-SK/ATC/ATO�B

�@ �ō����x110km/h�B�N�������x3.3km/h/s�ŁA�s����30������z�Ή��\�B12�����삵�A������͖�16���~�B

�E885�n�𗬓��}�d�ԁB�����u�J�����v

�@

����12�N3��11���̃_�C����������u�����߁v�Ƃ��Ē�����ɓo�ꡃA���~�������i�_�u���X�L���\���j�ԑ̂ŁA���@�͒���20.5m�i�A���ʁ@�擪�Ԃ͑S��21.65m�j�A��2.91m�A����3.435m�B6���Œ�Ґ��i3M3T�j�ŕҐ����314���A�d��228.4t�B������ɉ��F�A���F��z������_�ȊO�ςŁA�h���������߁h�Ƃ��Ăo�q���Ă���B�����`����Ԃ̏��v���Ԃ͌��݂̕���2���Ԃ����10���Z�k���ꂽ�B7�Ґ�42�����삵�A�������1�Ґ��i6���j��11���~�B

�@

�o�vM�R���o�[�^�{VVVF�C���o�[�^����ʼnu���[�L���p�d�C����C�u���[�L�B��d���@�e��190k�v�A�M�A��4.83�B�ԗn810mm�A����2250mm�̃E�C���O�o�l���{���X�^���X��ԂŐ���t�����뎮�U��q�V�X�e�����̗p�B�q600m�ȏ�̋Ȑ��Ŗ{���{30km/h�̋Ȑ����s���\�����B�p���^�x����T�`�t���[�����B�V���O���A�[���p���^�O���tPS401KA��Ґ���2���ځB�⏕�d���͎�ψ����3�������������B

�@ �ō����x130km/h�B�N�������x2.2km/h/s�B�����x4.3km/h/s�i��p�j 5.2km/h/s�i���j

�E815�n�ߍx�`�𗬓d��

�@

����11�N10��1���̖L����d��(�F�{�`�����)�ɂ��킹�ē����⎭�������ɓ��������𗬋ߍx�d�ԡ�A���~�������o�`�ށi�_�u���X�L���j�\�̂��̗p���A���C�h�a�ڍ��iF�r�v�j�ɂ��p���ڂ̌����Ȃ��ԑ̂ɂȂ��Ă���B

�@

�劲�����Ƀ����n���h�����g���������}���^�]�Ή�20m���ԑ̂�2���Œ�(1M1T)�Ґ��Ƃ��A1�Ȃ�������X�v���b�g���Ȃ̕Ў����������O�V�[�g�A��^�ꖇ�K���X�̗̍p�A�ђʔ��̔p�~���C���[�W����V�����B�m���z���֏��t���B���271���B52�����삵�A������1�Ґ���2���~�B

�@

�J�[�{������t���V���O���A�[���p���^�O���t�B�E�C���O�S�����y�ʃ{���X�^���X��ԂŁA�ԗa810mm�A����2100mm�B�����@��͎�d���@�������ău���A�i�����@�j���X�����A�ێ�R�X�g�̒ጸ�������{���Ă���B

�@

�𗬉tPWM�R���o�[�^�{VVVF�C���o�[�^����i2���x��1C4M�j�B150kW�U���d���@�A�M�A��6.5�B�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�AT�Ԓx�ꍞ�ߐ���B���d�t���B���ʗ\���u���[�L�t���B

�@ �ō����x120km/h�B�N�������x2.6km/h/s�ŁA25��̏����z��2MM�J�b�g��ԁi200����ԁj�ŋN���\�B

�E883�n�𗬓��}�d��

�@

����7�N4��20���u�\�j�b�N�ɂ����v�Ƃ��ē��L�{���̍������̂��߂ɓ������ꂽ�R��������t�U�q(5�x)�A�Ί�h�~�p���^�O���t�t�����}�d�ԁB���݂́u�\�j�b�N�v�Ƃ��Ĕ����|�啪�Ԃ�2����10���Ō��ԁB

�@

�X�e�����X��20.5���ԑ̂̊�{7��(3M4T)�Ґ��B�~���ϑw�S�����{���X�^���X��ԁB�ԗa810mm�B���d�u���[�L�tVVVF����(1C1M)��ō����x130km/h�B

�E787�n�𗬓��}�d��

�@

����4�N7��15���Ɂu�߁v�Ƃ��Ď��������ɓo�ꡔ��d�u���[�L�t�T�C���X�^�ʑ�����B���^���b�N�h���̑�_�ȃG�N�X�e���A�f�U�C�������j�[�N�B�|��20.5���ԑ̊�{7��(6M1T)�A��������9��(6M3T)�Ґ��B�ō����x130km/h�B�����E��{��́u�V�[�K�C�A�ɂ����v���ɂ��g����B

�@ �~���ē����{���X�^���X��ԁB150kW���������d���@�A�M�A��3.5�B

�E783�n���}�d��

�@

JR���㏉�߂āu�n�C�p�[�T���[���v�Ƃ��ĐV�����ꂽ���}�ԗ��ŁA���a63�N3��13���Ɏ������{���u�L���v�ɓo��20m���̌y�ʃX�e�����X�ԑ̂Ŏԑ̒����ɑ��������郆�j�[�N�ȍ\���B�u���[�L�t�T�C���X�^�ʑ�����{��ߊE������B

�@

����6�N�x���烊�j���[�A���H�����s���A�C���[�W����V�����B�u�L���v�A�u�����߁v�A�u�ɂ����v�Ƃ��Ďg�p���{6��(3M3T)�A5��(3M2T)�Ґ��ŁA�ō����x130km/h�B

�E813�n�ߍx�d��

�@

����6�N3���A�V���ԗ��̎�芷���p�Ƃ��ē������ꂽ�𗬋ߍx�d�ԡ�X�e�����X��20m���ԑ̂ōŏ��P�ʂ�2��(1M1T)�Ƃ��A3�A4���Ґ����\�B�S�]���N���X�V�[�g���̗p�����Z�~�n�C�O���[�h�ԗ��B���d�u���[�L�tVVVF����(1C1M)�B���[���S�����{���X�^���X��ԁB�ō����x120km/h�B

JR�ݕ�

�EM250�n�������}�R���e�i�d�ԁu�X�[�p�[���[���J�[�S�v�@�ڍd�l

�@

�����|���Ԃ�6���ԂŌ��ԓ��{���̓��}�R���e�i�p�����ݕ��d�ԂŁA���̐}�ɂ���悤�ɁA���[�ɓd���Ԃ�2�����A���Ԃɕt���Ԃ�12���A�����ꂽ4M12T�ŁA�S��409.2m��16���Œ�Ґ��ł���B

�ō����x��130km/h�ŁA����̃��[�_���V�t�g�ɑΉ�����悤��z�ւȂǂ̏����ύ��킹�ݕ��̍����A����ړI�ɊJ�����ꂽ�B

�@

����16�N3��13���̃_�C���������瓌���ݕ��^�[�~�i���`��������Ԃ����v����6����10���Ŗ����[��ɏ��E����e1�{���^�]����Ă���B�����10t�g���b�N56�䕪�ɑ������A�N�Ԃ�14000t��CO

2

�팸�����҂ł���Ƃ����B����Ԃ͐�d�A���ԁA���Łi���䑕�u�j�����������B

�@ ��v���@�́A�d���Ԃ�����(�A����)20.3m�A��2.8m�A����3.8m�ŁA�R���e�i�ݎԂ�����20.5m�A��2.66m�A����1.0m�ł���B

�@ ���ڂ���R���e�i�́A��p��U54A�`31�t�B�[�g���A�Б��ȗ��J�����̃R���e�i�ŁA���ʐ�22.24m

2�@���e��53.93m

3�@���d��11500kg�ŁA�Ґ��ώԏd�ʍő�728t�ł���B

�@

3���x���o�vM�d���`VVVF�C���o�[�^����i1C1M�i2�Q�~2�^���j�j�B�x�N�g������B��d���@1���Ԓ�i220kW�ŁA�Ґ��ł�3520kW�ƂȂ�B�ˏ㏸��C���~���V���O���A�[���p���^�O���t���e�d���Ԃ�1����ڂ��Ă���B

�@

��Ԃ́A��C�˕t���̎��͂莮�{���X�^���X��ԂŁA����2100mm�A�ԗaM�F860mm�@T�F810mm�A�C���~�ʓ��ʁB�Ԏ�����͖����~�����뎲��œd���傭�h�~�̂��ߑS�Ԏ��ɐڒn���u�����t���Ă���B�u���[�L�́A���d�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�i���d�t���j�B

�@ �V���ȑ����Ƃ��āA���s���̎ԗ��e���̎��x���Ď����鎲�����m�Ǝԗւ̃t���b�g���m�AGPS���g�p������Ԉʒu���m�V�X�e�������ڂ���Ă���B

�@

�ō����x130km/h�@�^�p��ԓ��̍ŋ}�����z��ԁi����������z12��j�ł̋ύt���x�i��100km/h�j�ƒn�㑤�ϓd�ݔ��e�ʂ���Ґ���1���Ԓ�i�o�͂�3520kW�ɐݒ肵�Ă���B

| M250�n���}�R���e�i�d�ԕҐ� |

|

�EEH200�`�����d�C�@�֎ԁuECO POWER �u���[�T���_�[�v

�@

�����A��z�����̌��z����pH��(8��)�@�֎ԁBEF64�u�������ŁA�d�A�^�]�̕s�ւ�����B����13�N6���ɓ��Ő�1���@�������A7�����痂�N3���܂ő��s�������s�Ȃ�ꂽ�B������3.5�`4���~�B

�@ 2�����őS25m���A2.8m���A����3.98m�ԑ́B�^�]�����d��134.4t(���d16.8t)�B�ō��^�]���x110km/h�B

�@

VVVF�C���o�[�^����i1C1M�@IGBT�@�x�N�g������j�B��d���@1���Ԓ�i565kW�@�Z���Ԓ�i640kW�B1000����25�̋}���z��Ԃł�1100t��Ԃ������\�i1���[�^�[����j�B����18�N�x��10���ɑ����B

�EEF510�`���d�C�@�֎�

�@

���{�C�c�ѐ������p�BEF81�u�������B����13�N12��12���ɐ��d�H�E�O�H�d�@��1���@�������B������3.5�`4���~�B19.8m���A2.88m���A����4.28m�ԑ́B�ō��^�]���x110km/h�B

�@

�^�]�����d��100.8t(���d16.8t)�B��d���@1���Ԓ�i565kW�@�Z���Ԓ�i640kW�B���R��Ԃ�1300t��Ԃ������\�B�]����EF81�ɔ�ׂĖ�1.4�{�Ƀp���[�A�b�v�B

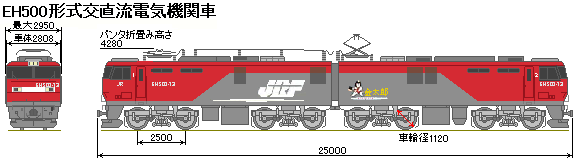

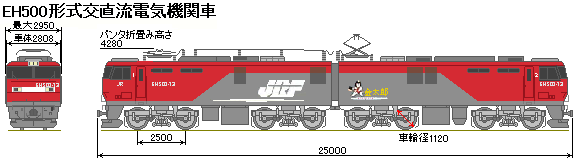

�EEH500�`���d�C�@�֎ԁu�����Y�v�@�ڍd�l

�@

���͂Ȃ����SEH10�ȗ�2��ڂ�H��(8��)�d�C�@�֎ԁB��s��������g���l�����o�R���Ėk�C��(�ܗŊs)�܂Œ��ʉ^�]���s���B����1500�u�A��20000V�@50/60Hz��3�d���Ή��B���̂́u�����Y�v�B1����4���~�B

�@����9�N9���Ɏ����901���@���������A�V�ߌ��@�����n�Ƃ��ē��N12�����痂�N9���ɂ����ĒP�@�A�R���e�i������̑��s���������{�A��{���\��n��ݔ��ւ̉e�����ɂ��Ċm�F�����B����10�N10���ȍ~�͉c�Ɨ�Ԃ�����ő��s���������{���A����12�N3��11���̃_�C����������3���������`���فi�ܗŊs�j�Ԃʼnc�Ɖ^�]���J�n�����B

�@

���c��`�����EF65�d�A�A����`�X��ED75�d�A�A�X�`�ܗŊsED79�d�A������1���̋@�֎ԂŒu�������邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�AED75�`�y��ED79�`�̘V����ւ��A�d�A�^�p�̉����ƕۗL�@�֎Ԑ��̍팸�ɂ��V�����i�}�����\�ƂȂ����B

�@ �܂��AF�����H���̂ق����S�������������߁A25��}���z��Ԃł�1000����Ԃ̈���N������g���l�����A�����z�ł̉^�]�璷�������サ�Ă���B

�@ 2�����őS25.0m���ԑ́i�S���F2.8m �S��4.28m�j�B���z�u�F(Bo-Bo)+(Bo-Bo)�BVVVF����(IGBT�@1C2M)�B

�@

�^�]�����d��134.4t(���d16.8t)�B�@�֎ԏo�͂�1���Ԓ�i�F����3400kw�@��4000kW(50/60Hz)�A�Z���Ԓ�i4520kW�i��d���@565kW�j�B

�@

EF210�`�������d�C�@�֎ԓ��ƕW�������s�Ȃ�����i�o��565kW�̎�d���@���̗p���Ă���A�v4520kW�ɂȂ邪�A�ϓd�����n��ݔ��̐����A���������l�����Ē�����Ԃł͍ő�3500kW�ɐ����A�𗬋�Ԃł͕ψ��퓙�̋@��e�ʂ��琧�����1���Ԓ�i4000kW�Ƃ��Ă���A���̎��͂𑶕��ɔ�������܂łɂ͓����Ă��Ȃ��B

�@ ����18�N�x��40���Ƒ������i��ł���B

�EDF200�`�f�B�[�[���@�֎ԁu���b�h�x�A�v

�@

������d�C���f�B�[�[���@�֎ԂŁA����5�N3��10���A�ܗŊs�`�D�y�ݕ��^�[�~�i���ԂŎ���@��901���@���c�Ɖ^�]�J�n�BDD51�`�̏d�A�^�]�����ƘV���u������ړI�Ƃ��ĊJ������A�k�C���`�{�B�����ԃ��[�g�̗A�����P��}�����1����4���~�B

�@

�R���e�i���800t�������110km/h�ȏ�̑��s���\�����B�o��1250kW�̃h�C�cMTU�А��G���W��2��𓋍ځB���̓��֎��o�͖͂�1800kW�Ō��sDD51��1.5�{�B�^�]�����d��96t�B���d�u���[�L���pVVVF����(GTO�A1C1M)�B

�@

����10�N�x�ȍ~��50�ԑ�2���ʎY�Ԃ���͒��E������̏o�͌����DD51�`���X�V�Ԃ̊����G���W���Ƃ̕��i���ʉ���ړI�ɃG���W�����������ɕύX�A���̓��֎��o�͂�1900kW�ɕύX�����B����17�N�x��28���B

�EEF210�`�����d�C�@�֎ԁuECO�|POWER�����Y�v

�@

����9�N12��5������ʎY��s901���@���c�Ɖ^�]�BEF65�`���̌�p��S���ƂƂ��Ƀ��[�_���V�t�g�ɑΉ��A�R�X�g�ጸ���}����JR�ݕ��̕W���d�l�@�֎ԁB���C������1300t���(26���̃R���e�i)�������s�����Ƃ���̂ɊJ���

�@ ����10�N10��3���̃_�C����������ʎY18�����܂ߑS19�����o���낢�A���R����n�Ƃ��ē��C���E�R�z���Ŗ{�i�I�^�p�ɓ���B

�@

�S��18200mm�A�S��2887mm�A�S��3963mm�B���z�u�FBo-Bo-Bo�B�^�]�����d��100.8t�B���d�u���[�L�tVVVF�C���o�[�^����(1C2M�AGTO)�B

�@ �ō����x110km/h�B1���Ԓ�i3390kW(1��565kW)�A 30����i3540kW(�փ����̋}���z�p)

�@ ����11�N�ȍ~��100�ԑ�2����13�������GTO����IGBT�ɁA1C2M����1C1M����ɕύX�B����18�N�x��44���B

�EEF200�`�����d�C�@�֎�

�@

�������E���������A���S������E�ȗ͉��A���C�������̗A���͑���ړI�ɕ���2�N6���Ɏ���@(901)���o��B����4�N5���ɗʎY�@1�����V�ߌ��@��ɔz���B7������1300t�������Ԃ̎b��^�p�A10�����瓌�C���A�R�z�̖{�i�^�p���n�܂����B

�@ �^�]�����d��100.8t�A1���Ԓ�i�o��6000kW�A���d�u���[�L�tVVVF����(GTO�A1C1M)�B�V���O���A�[���p���^�O���t�B�ō����x120Km/h�B

�@

1600t(�R���e�i�ݎ�32��)�̗�Ԃ����������10��̏����z��90km/h�ȏ�ő��s�ł��A1100t�̗�Ԃ����������25��̏����z�ŋN���ł���\�͂����B

�EEF500�`���d�C�@�֎�

�@

�������E���������A���S������E�ȗ͉��A�S���c�ё��s��ړI�ɕ���2�N6���Ɏ���@(901)���o��B3�d�������A�^�]�����d��100.8t�A1���Ԓ�i�o��6000kw�A���d�u���[�L�tVVVF����(GTO�A1C1M)�B�ō����x120Km/h�B

�@

1600t(�R���e�i�ݎ�32��)�̗�Ԃ����������10��̏����z��90km/h�ȏ�ő��s�ł��A1100t�̗�Ԃ����������25��̏����z�ŋN���ł���\�͂����B

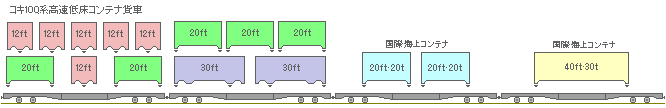

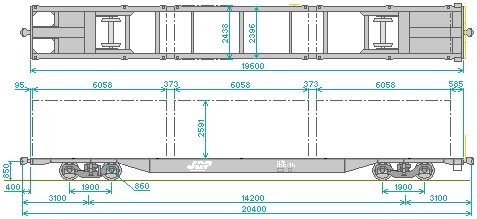

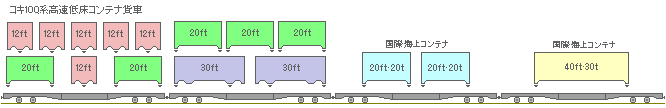

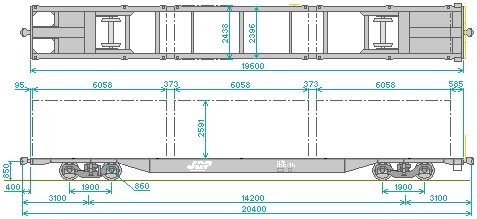

�E�R�L200�`��48t�σR���e�i�ݎ�

�@ ����12�N�o�ꂵ���̌�����������������Ă���B���d��20�t�B�[�g24�g���^���N�R���e�i�̗A�����ɍ��킹�Đ��삳�ꂽ48t�σR���e�i�ݎԁB

�@

��ԏd��16.9t�A�ő�ύڗ�48.0t�i20ft�R���e�i24.0t�~2�A40�t�B�[�g30.48t�j�B�d�ʃR���e�i�ɓ����������ߑS����15.0m�i�A���ʁj�ƒZ���B���ʍ�����1000mm�B��Ԃ�FT3��ԂŁA���o�l�̓R�C���o�l�A�����x�����u�͎��S���{�V�F�u���������S��������100�n�ƕς��Ȃ����A�ԗa��810mm�A������2100mm�ɂȂ��Ă���B

�@

�u���[�L�����͉��d���d��������C�u���[�L�i�����d�فj(CLE)�ƂȂ��Ă���A��b�u���[�L�Ƃ��ăR�X�g�ጸ�̂��ߗʎY�R���e�i��ԂƂ��Ă͏��߂ă��j�b�g�����ʃu���[�L���̗p�����B

�@ �ō����x110km/h�B�Ȑ��ʉ߁@�{���{5km/h

�E�R�L100�n�R���e�i�ݎ�

�@ JR�ݕ�������̃R���e�i��ԍ������p�Ƃ��ď��a62�N�x���琻������Ă���A�}�C�i�[�`�F���W���Ȃ��瑝�����i��ŁA����18�N�ɂ͌v4000�����z���Ă���B

�@

���S����ɂ��R�L5500�i�ō����x85km/h�@���a34�N�V���j�A�R�L10000�i�ō����x100km/h�@���a41�V���j�A�R�L50000�i�ō����x95km/h�@���a46�N�V���j�`���𒆐S�ɃR���e�i��Ԃ̉^�s���s���Ă������AJR�ڍs��A�A���̎�͈̂�w�R���e�i��ԂƂȂ�A

��荂�����A��������C��R���e�i�ւ̗A���ɂ��Ή�����K�v�ɂȂ��Ă������߁A�����ɑΉ����ׂ��o�ꂵ���̂����̃R�L100�n�ŁA����2600mm�̔w���R���e�i���A���ł���悤�ɏ��ʍ�����1000mm�ɓ��ꂵ���BJR�̃R���e�i����2,500mm�ɑ���ISO�R���e�i����2,591mm�i8'6")�Ȃ̂ŁA

���ʍ���100mm�����āA2591+1000=3591<3600�i�R���e�i�Е��̎ԗ����E�j�Ƃ����B�R���e�i�̕���2,438�A2,450�A2,490mm��3�^�C�v�ł���B

�@

�ō��^�]���x��110km/h�B�Ȑ��ʉ߁@�{���{5km/h�B��Ԃ͖��o�l���Q�d�R�C���o�l���Ŏԗa860mm��FT1�A�R�L106�ȍ~FT2��ԁB�u���[�L������CLE(C�F�O���͐���ف@L�F���d���u�t���@E�F�d������)�܂�A�����\�̓d��������C�u���[�L�����ŁA��b�u���[�L�̓u���[�L�o�������i���ʕЉ������֎q�j�ƂȂ��Ă���B

�@

�R���e�i�̐ύڌ`�Ԃ͉��}�̂悤�ɂȂ�A�R���e�i�ْ��ɂ͂�12�����̃A���J�[������20�������̃c�C�X�g���Ȃǂ̃X�~������������邪�A�ύڃR���e�i�ɂ�肨�݂��ɊɏՂ���̂ŃA���J�[���u�͑��͂���Ɋi�[�ł���悤�ɂȂ��Ă���B

��v����

| �`�� | �R�L100 |

�R�L101 | �R�L102 | �R�L102-500 |

�R�L103 | �R�L104 | �R�L105 |

�R�L106 | �R�L110 |

| ���d | 18.5(17.8) |

18.7 | 18.5 | 18.7 | 18.7 |

18.7 | 18.7 | 18.9 | 18.9 |

| �d | 40.5 | 40.5 |

40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |

40.5 | 40.7 | 40.7 |

| ���Z | �ρE�� |

5.0�E1.8 | 5.0�E1.8 | 5.0�E1.8 |

5.0�E1.8 | 5.0�E1.8 | 5.0�E1.8 |

5.0�E1.8 | 5.5�E1.8 | 5.5�E1.8 |

��v���@

�imm) | ��

�� | �A���ʒ��� | 19910 | 20400 |

19910 | 20400 | 20400 |

19910 | 20400 | 20400 |

20400 |

| �ő啝 | 2640�i2605) |

2640�i2605) |

2640 | 2640 | 2640 |

2640 | 2640 | 2663 | 2663 |

| �ő卂�� | 1162 | 1867 |

1162 | 1162 | 1867 | 1867 |

1867 | 2017 | 2017 |

| �ԑ̒��� | 19110 | 19600 |

19110 | 19600 | 19600 |

19110 | 19600 | 19600 |

19600 |

| ���ʍ��� | 1000 | 1000 |

1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

1000 | 1000 | 1000 |

| ��Ԓ��S�ԋ��� | 13710 |

14200 | 13710 | 14200 |

14200 | 14200 | 14200 |

14200 | 14200 |

| ���葕�u | �`���@�����x�� |

FT1�@���S�� | FT2�@���S��+�����x���S�� |

| �܂���ˎ�� |

2�d�R�C������ |

| ���� |

����~���R��(JT11) |

| �u���[�L���u |

���ʕЉ��� |

�A����

���u | �A���� |

���`(�s���t�c���N����p) | ���`�i1�ʁj����

�i�d�A�t�j�i2�ʁj |

���`(�s���t�c���N����p) |

| �ɏՊ� |

�S���iRD19) |

| �ō��^�]���x�ikm/h�j |

110 |

| �ύڃR���e�i��ʋy�ь� | JR12ft�F5

JR20ft�F3

JR30ft�F2

ISO20ft�F2

ISO40ft�F1 | JR12ft�F5

JR20ft�F3

JR30ft�F2

ISO20ft�F2

ISO40ft�F1 | JR12ft�F5

JR20ft�F3

JR30ft�F2

ISO20ft�F2

ISO40ft�F1 | JR12ft�F5

JR20ft�F3

JR30ft�F2

ISO20ft�F2

ISO40ft�F1 | JR12ft�F5

JR20ft�F3

JR30ft�F2

ISO20ft�F2

ISO40ft�F1 | JR12ft�F5

JR20ft�F3

JR30ft�F2

SO20ft�F2

ISO40ft�F1 | JR12ft�F5

|

JR12ft�F5

JR20ft�F3

JR30ft�F2

ISO20ft�F2

ISO40ft�F1 |

JR12ft�F5

JR15ft�F4

JR20ft�F3 |

| �������� | ��62�`63 |

��62�`63 | �����`2 | �����`2 |

�����`2 | ���� | ��2 | ��9�` |

��13 |

| �������� | 132 |

132 | 180 | 50 | 230 |

2945 | 80 | 912 | 5 |

| �L�� | �i�j:1�`4���� |

�@ | �@ | �@ | �@ |

�@ | �@ | �@ | �@ |

�R�L100�E101�`��

�@

���a62�N��4��1���j�b�g�\���̃R�L100�̎���Ԃ��o�ꂵ���B���̎ԗ��ɂ̓f�b�L�������Ȃ�������Ƃɕs�ւ��������߁A�ʎY�Ԃł̓��j�b�g�̗��[�Ԃ��f�b�L�t��101�`���ɕύX�����B�]���āA�R�L101��ԁ{�R�L100��ԁ{�R�L100�����ԁ{�R�L101�����Ԃ�4���łP���j�b�g��g��ʼn^�p�����B�R�L101�͍�ƈ��p�X�y�[�X�Ǝ肷���݂������߁A�S����490mm�����B

���a62�N�����2�N�Ԃ�66���j�b�g�E264�����������ꂽ�B

�@ ���o�l���Q�d�R�C���o�l����FT1��Ԃ��͂��A����Ԃł̓��j�b�g�S�Ԃɔ����Ă����d���ق́A�R�X�g�팸�̂��߁A���[��101�`�������ɕύX���ꂽ�B

�R�L102�E103�`��

�@ �R�L100�E101�`���̃}�C�i�[�`�F���W�łŁA���l��4���łP���j�b�g���\�����邪�A�d���u���[�L���u�𒆊Ԃ̃R�L102�i��ԁj�ɏW���������B

�@

�������N�`�Q�N�ɂ����č��v��115���j�b�g�E460�����������ꂽ���A����2�N���̃R�L102�`�����Ԏ�25���j�b�g��50���́A�S�����R�L103�ɍ��킹��500�ԑ�ƂȂ�A�R���e�i�ύڕ����̑O��̖ʐς��L�����Ă���B

�R�L104�`��

�@

�S���P���j�b�g�\���ł͉^�p�̌�������n������ւ̐i�o�ɕs�s���Ȃ��߁A�R�L103����{�ɒP�ԉ^�p���\�ɂ������́B�������N���畽��9�N�܂�2950���߂���������A�R���e�i��Ԃ̒��ł͍ő嗼���ƂȂ��Ă���B�r���A

�ꕔ�C��R���e�i�ύڗp�ւ̉��������s��ꂽ���A�R�L106�A�R�L200�̑������i�݁A����11�N�ɊC��R���e�i�ْ����u�͎��O����A��ʉ^�p�ɏA���Ă���B

�R�L105�`��

�@

2�����j�b�g�ԁB�R�L105�����+�R�L105�������Ԃ�2�����j�b�g��g�݁A����Ԃɓd���u���[�L���u�𓋍ڂ���B1990�`91�N��40���j�b�g80�����������ꂽ�B

�R�L106�`��

�@

�R�L104�`���C��R���e�i�ύڗp�Ƀ}�C�i�[�`�F���W�����ԗ��ŁA20ft��ISO�R���e�i��JR�K�i�R���e�i�̐ύڈʒu�����ʂɂ����ق��A20ft�E24t�̏d�ʃR���e�i��1�ł͂��邪�ύڂł���B20ft�A40ft�R���e�i�p�ْ����u�̍\�����c�C�X�g���b�N���ɕύX����A��Ԃ������x�����u���V�F�v�����S���Ǝ��S���ɂ�镡���S���x�������ɕύX����FT2�ƂȂ����B

�ύډd�́A��g���Ԃ̋����ɂ��40.7�g���ɑ������ꂽ�B

�@

����9�N���畽��17�N�܂ł�912���i1�`912�j����������A���݂��������ł���B����15�N�x������601�`����͗��u�u���[�L���쎞�Ɏԑ��ɕ\�����˂��o����u���[�L�ى�\�����u���ݒu����Ă���B�܂��A����16�N�x������713�`����́A���d�u���[�L���u�̑��d�@�\������������R�L200�`�������̋��ɕύX���ꂽ�B

�@

����11�N�x�ȍ~������405������͏]���ԂƂ̋�ʂ̂��߂ɊD�F�h���ƂȂ�A���ɐ������ꂽ�R�L106���h���ύX���s���Ă���B�R�L106-405�406��2���ɂ͊������m�p�̑��x���o��ƌ��p�����Ԏ����d�@��d���Ƃ����ݎԗp�t���b�g�h�~���u�����t���Ď��������{�����B�������ʂ̑��M�ɂ͋@�픠�ɐ݂����g�ѓd�b���g�p���ꂽ�B

�R�L110�`

�@

�R�L100�n�ŐV�Ԏ�ŁA15ft�R���e�i��4�R�ςނ��Ƃ���ɏ]���̃R���e�i���ς߂邱�Ƃ�ړI�ɐ������ꂽ�R�L106���Ԃ̃}�C�i�[�`�F���W�ԁB����13�N�ɂT���������ꂽ�݂̂ŁA�ԑ̂̐F�͂��炵�F�i���F�j�ɓh���Ă���B

�E�R�L72�`��48t�σR���e�i�ݎ�

�@ ����9�N���Ɏ���Ԃɂ�鑖�s�����J�n�B���s�h�rO�K�i�̊C��R���e�i��S�Đύډ\�B

�@

�S��16.0m�i�A���ʁj�A�R���e�i����9�t�B�[�g6�C���`�i�n�C�L���[�u�j��ύڂł���悤�ɁA���ʍ�����740mm�Ƃ����Ᏸ�\���ŁA�ԗa610mm�̋�C�o�l�{���X�^���X��Ԃ��̗p�B���d���d��������C�u���[�L�i�������d���u�j�A�f�B�X�N�u���[�L�B

�@ ��ԏd��17.2t�A�ő�ύڗ�48.0t�i20ft�R���e�i24.0t�~2�j

�@ �ō����x110km/h�B�Ȑ��ʉ߁@�{���{5km/h

�E�R�L71�`���R���e�i�ݎ�

�@ ����7�N3������J�[���b�N�V�X�e���ɂ���p�ԗA���𖼌É��`�V���ԂŊJ�n�B

�@

21.3m���ԗ�2����1���j�b�g�Ƃ��ĉ^�p���A1���ō���������8�䓋�ډ\�B��p�ԕی�̂��߂ɒ��E�����b�N�J�o�[��1����2�g�����Ă���B�A��ɂ̓R���e�i4�ςނ��Ƃ��ł���B

�@ �ԗa610mm�̋�C�o�l�{���X�^���X��ԂŁA���ʂ̍����̓��[���ʏ�700mm�B

�E�N�T1000�`���ԉ^��

�@ ����6�N�H����c�Ɖ^�]���J�n�����s�M�[�o�b�N�A���p�ݎԁB21.3m���ԗ�2����1���j�b�g�Ƃ��ĉ^�p���A 1���ŎԒ�6.5m��4t�g���b�N3���A������B

�@ �ԗa610mm�̋�C�o�l�{���X�^���X��ԂŁA���ʂ̍����̓��[���ʏ�700mm�B�ō����x110Km/h�B

�����S

�E207�n�ʋΌ`�d��

�@ ���S���c�����O�̏��a61�N12�������ցE���c���ɓ������ꂽ���S���i�Ō�ł�����j�̗U���d���@�쓮VVVF�C���o�[�^����d��(GTO

1C4M)�B����v�f�̑傫��1�Ґ��݂̂��������ꂽ�����ł������B10���i6M4T�j�A�ō����x100km/h�B

�@ �����ԗ��`���̓d�Ԃ�JR�����{�ő����Ă��邪�Ⴄ���́B

�@

���a58�N������4500V-2000A�Ƃ�����e�ʂ�GTO�T�C���X�^�����p������A���c�E���S�̈ꕔ�ł�VVVF�C���o�[�^����d�Ԃ̊J����ϋɓI�ɐi�߂�悤�ɂȂ����B���S�ł͌Â�����𗬓d���@�쓮�����̌������s�Ȃ��Ă͂��������p���ɂ͎��炸�A

���̑f�q�����p�������悤�ɂȂ��Ă��o�c�̌������ł͎��O�ŊJ�����邱�Ƃ͍���ł��������A�}���z�����k���V�����p�ԗ��J���ɂ������V������������p�ł��邱�ƂɂȂ������Ƃ��炻������p���ď��a59�N��150kW�U���d���@4��Ƃ���𐧌䂷��GTO�C���o�[�^�Ɛ���V�X�e���ꎮ�����삵�đg�����������A60�N�x�ɂ�101�n�d�ԂɎ�t���ĐÉ��`�L���ԂŌ��Ԏ��������{���A��b�I�ȋZ�p�J�����s�Ȃ��A���p���̖ڏ����B

�@

���O�サ�ď��a61�N�ɏ�֊ɍs�̐��c�������ԗ�1�Ґ�10�������邱�ƂɂȂ�A����������r�����������ʁA�ێ琫�A���������S���A���`�y�ʉ��A�ȃG�l���M�[���ɗD�ꂽPWM������VVVF�C���o�[�^��������ɂ��邱�ƂɌ���A��̎���E���s�������ʂ����Ƃɉ��ǂ�������207�n���a�������B

�@ �ԑ̂̓A���~�ɔ�d�ʓI�ɂ��s���������т�ςy�ʃX�e�����X���Ƃ��A�ԑ̐��@�A���E�������\����203�n�ɍ��킹�Ă���B

�@ ��Ԃ�205�n�Ɠ����{���X�^���X��ԂŁA��d���@��150kW��MT63�U���d���@�ATD�p����g�p���A��]�����グ����̂Ŏ�����1:7.07�Ƃ����B

�@ �C���o�[�^���u��1C4M����ŁA4500V-2000A��GTO��1S-1P-6arm�Ƃ��č\�������B

�@ �u���[�L�����͉u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�i���ʗ\���u���[�L�AT�Ԓx�ꍞ�ߐ���j�Ŗ�5km/h���x�ʼnu���[�L�����C�u���[�L�ɐ�ւ��B

�@

11������12���c�ƊJ�n�Ƃ����������X�P�W���[������A�c�Ɖ^�]�����Ȃ�����e�퐫�\�������p������A��{�I�Ȑ��\�͏����̖ړI��B���������A�~�J���̋�]���������ƂȂǂ�����ҔS���W���̌����A��]�E��������̐��x���オ�ۑ�Ƃ��Ďc���ꂽ�B

�@

�����R�X�g��203�n��荂���A��֊ɍs�ԗ��̑������Ȃ��������Ƃ��玎��I��1�Ґ��݂̂̐���ɏI����Ă���B�������I��������͓����H���𑖂�203�n�ȂǂƋ��ʉ^�p����Ă���B

�@

�����AVVVF�C���o�[�^����ԗ��̋Z�p�͌o�������W�r��ŁA����萻��������������߁A�����̎ԗ���ۗL���鍑�S�Ƃ��̌��JR�����{�́A�R�X�g�I�ɗD�ꂽ�E���Y���㎥����������ݗ����}�ɂ��̗p���A�{�i�I��VVVF����Ԃ��������ꂽ�̂́A����5�N�̋��l���k���E���ݐ�209�n�i4M6T�j���ŏ��ł���A���c��������֊ɍs���ւ͐��c���̐M���ۈ��V�X�e���X�V�ɔ�����ԑ����ŕ���11�N12������c�ƊJ�n����209�n1000�ԑ�i6M4T�j�ƂȂ��Ă���B

�E211�n�ߍx�`�d��

�@

���a37�N6���o��̓��C����111�n��113�A115�n�ȂNjߍx�`�ԗ��̘V����ւ��Ɠ��k�E������̗A���͑�����ړI��205�n�ŗp�����V�Z�p���̗p�A�V���ɗ}���u���[�L��lj��A�ߍx�`�d�ԂƂ��ẴA�R���f�[�V���������{�I�Ɍ��������ď��a59�N�x4������135���A���a60�N�x�{�\�Z�y��1������115���̌v250�������삳��A���a60�N12��16�ɑ�1�Ґ��������A��61�N2��18�����珇���c�Ɖ^�]���J�n�����BJR�������������AE231�o��܂ł͎�͂Ƃ��Ċ����B

�@���C�����p�̓Z�~�N���X�V�[�g�ԁi10����{�Ґ��j��0��A�����O�V�[�g�ԁi5���t���Ґ��j��2000��Ƃ��A���k�E������p�i���n�����j�͉����5���Ґ��̃Z�~�N���X�V�[�g�ԁi��{�Ґ��j��1000��A�����O�V�[�g�ԁi�t���Ґ��j��3000��Ƃ��A1�`3�Ґ���g�����ĉ^�p�����B���n�����ԗ��ɂ͎ԓ��E�O�ɐ݂���ꂽ�X�C�b�`�𑀍삷�邱�Ƃɂ���đ������J�ł��锼�����J�������̗p�����B

�@

�ԑ̂�205�n�d�ԂƓ������\�̂��X�e�����X�Ƃ��A�y�ʉ��E�ێ��̒ጸ�A�ԗ������̉��L��}�����B�܂��A�q�����̃A�R���f�[�V�����̍��V����A�q�����̊g��A���~���ꖇ���̗̍p�A���|���q���ݔ��̉��P���s�����B

�@

�ԑ̂̊�{���@�́A����19,500mm�i�A���ʊԁF20,000mm�j�A��2,950mm�A����3,670mm�ŐS�M�ԋ�����13,800mm�i113���d�Ԃł�14,000mm�j�Ƃ��āA���o�����͋ߍx�`�Ƃ��Ă���܂łƓ��l�Б�3�ӏ��i�J��1,300mm�j�݂��Ă���B

�@ �q���X�|�X���g�債���Z���̉��P��}�邽�ߎԑ̕����ő�2,950mm

�i113�n�d�Ԃł�2,900mm�j�Ƃ����̂������ŁA�R���^�͑�g���410mm�̈ʒu�����g��ʕ�2,790mm�Ɍ������A���\�̉���������ɌX�����ԗ����E�ɒ�G���Ȃ��ő吡�@��

���A��g��ʍ�����1,155mm�A������������3,670mm�Ƃ��A�����̏��ʂ���̓V�䍂����2,250mm�Ɋg�債���B

�@

113�n�d�Ԃł́A�q�������ϔ��\�̂̃X�\�i��ɉ����ĉ������i�������߁A�q�������������Ă��邪�A211�n�d�Ԃł͉��ϔ̃X�\�͍i�炸�A�����100mm�܂ŋq����2,730mm�Ƃ����B���߂��߁A�q���̏�����2,700mm�ƂȂ�A�q���L���X�y�|�X�̊g���}�邱�Ƃ��ł����B���͑�g��ʂɔ�0.6mm��SUS�̃L�[�X�g���v

���[�g���X�|�b�g�n�ڂ����x�テ�j�e�b�N�X�����A���̏��3mm�̏��~�������\���ɂȂ��Ă��đS�̂�25mm�̌����ł���B

�@

�q���͎Ԓ[���������O�V�[�g�ŁA��������0���1000�オ�Z�~�N���X�V�[�g�A2000���3000�オ�����O�V�[�g�ɂȂ�Ă���B�N���X�V�[�g�̏ꍇ�A1�{�b�N�X�̒�����1,490mm�A���|�X�|�X�̕���1,015mm�A�ʘH����720mm�ł���B�����O�V�[�g��1�l������̍��|����440�`450mm�Ƃ����B

�@

�y�ʃX�e�����X�ԑ́A�y�ʃ{���X�^���X��ԁA�E���Y���㎥����A�S�d�C�w�ߎ���C�u���[�L����{�V�X�e����205�n�Ɠ��l�ŁA�V���ɑ��x40km/h�ȏ�ŗ}���u���[�L���䂪�s�Ȃ���悤�ɂȂ����B��d���@��205�n�Ɠ���MT61�ł��邪�A�������6.07����5..19�ɕύX���Ă���B

�@ ���j�b�g����̗͍s���\����ɂ����1 �g������̈����͂�211�n6M9T�ő��x40km/h�܂ł�113�E115�n8M7T�������Ă���A2M3T