�����ԗ��@index

�EE954�A955�`���V���������d��(FASTECH360)�@E954�ڍd�l�@E955�ڍd�l

�@ ����17�N6����E954�A����18�N3����E955���o��BJR�����{���Z�p��̖ڕW��360km/h�c�Ɖ^�]�Ƃ��āA�������A�M�����A���K�����A���K���Ȃǂ̂�����ʂŐ��E�ō�������ڎw�����V�������J�����邽�߂̎����d�ԁBFASTECH�́AFASt TECHnology�i�����Z�p�j��Z�k��������B2�Ґ�����AE954�͐V������p��E955�͐V�ݒ��ʗp�ł���B

�@ ���̓d�Ԃ͎����Ԃł���A��3�N�Ԃ̊e�푖�s�����̐��ʂ�]���A���e����̑I�����ĐV���ɗʎY��s�d�Ԃ삷�邱�ƂɂȂ�̂ŁA�V�����ԗ��̉c�Ɖ^�]�J�n�͐V�X�w�J�Ƃ�2011�N���Ƃ��Ă���B

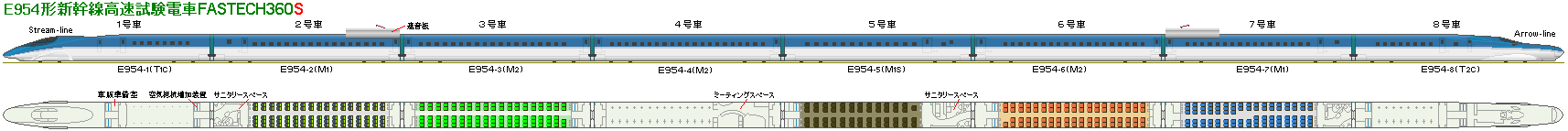

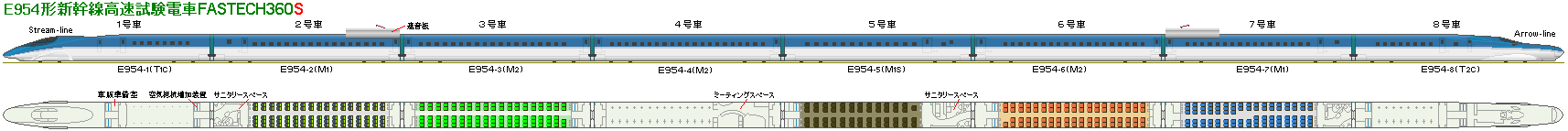

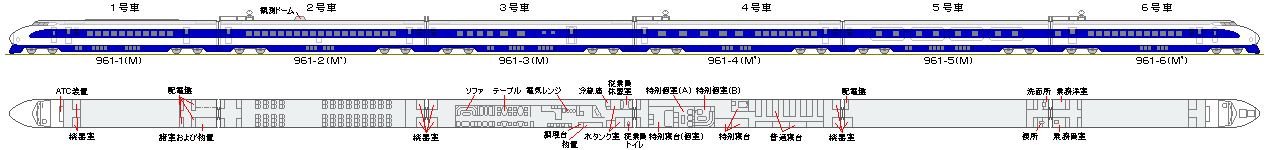

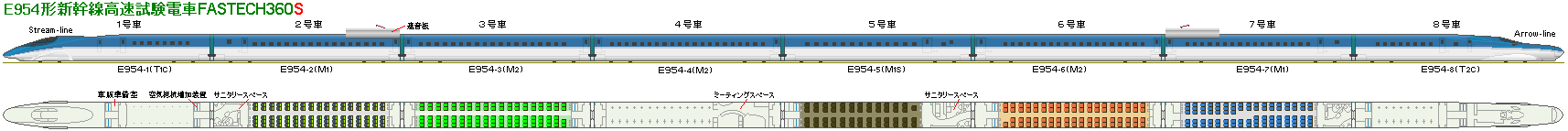

�EE954�`���i�V������p8���Ґ��@6M2T�@2��1���j�b�g1C4M�j�@�uFASTECH360S�v�@����17�N6��25�����s�����J�n S��Sinkansen

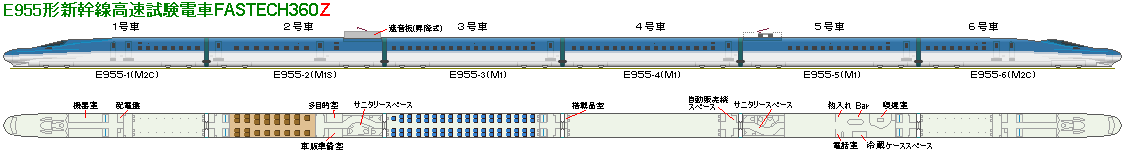

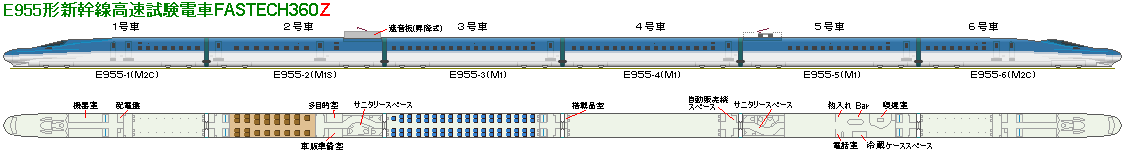

�EE955�`���i�V�ݒ��ʗp6���Ґ��@6M�@�A���擪�Ԃ̑O�ʑ�Ԃ͕t����ԁj�@�uFASTECH360Z�v�@����18�N4��6�����s�����J�n Z��Zairaisen

�@ E954�`��8���Ґ������d�Ԃ̋Z�p�I�����͎��̂Ƃ���ł���B

(1)���s���x�̌���

�@�E���H�@��̏��^���o�͉����B

�����d�Ԃ̐��\�͍ō����x405km/h�B�V�J�����H�@���3�������ڂ��Ĕ�r�����B�i�v���Γ����d���@�����Ԃ̑�2���j�b�g�ɍ̗p

�B�ԗ����V�X�e���ɂ��Ґ��S�̂̉����͂�u���[�L�͂��m�ۂ���Ґ��g���N�E�u���[�L����̗̍p�B

�@�E�����W�d���\�̌���

����������t�̃p���^�O���t�𓋍ڂ���ƂƂ��ɉː��ݔ����y�ʂō����͂Ȃ��̂ɉ��ǁi�����蓺����170mm2 14.7kN����Cr�Zr���蓺����110mm2

19.6kN�ցj�B

(2)�M�������m��

�@�E�n�k���̈��S���m��

���u���[�L���\��啝�Ɍ��サ�A�S���ԗ��ł͏��߂ċ�C��R�������u�𓋍ځB

�@�E���s�Ɋւ�镔�i�̐M�����m��

��Ԃ͑S�č����Ή��p�̐V�v�Ƃ��āA���M�����ᑛ���̋쓮���u��V���ɊJ���i�͂��Ύ��Ԃ��玲�����̗͂��ł���������܂Ύ��ԂɕύX�j�B

�@�E��Q�̖h�~

�����d�Ԃł͑�Ԏ��ӂ̎ԑ̌`����H�v���ċC�������P�B�q�[�^�ɂ��Z��Œ��Ⴕ�ɂ����\���B

(3)���ւ̓K����

�@�E�����̗}��

1�Ґ�������̃p���^�O���t��2���1��ɍ팸�B�V�J���ᑛ���p���^�O���t��Չ��𓋍ځB

��Ԃ�ԑ̘̂A���������J�o�[�ŕ����Ȃǂ��Ďԑ̊e�������B�ԑ̉����ɋz���ނ����t���B

�@�E�g���l�����C���g�̗}��

�œK������2��ނ̐擪�`����̗p���Ĕ�r�B�ԓ����K���Ȃ�Ȃ��͈͂Ŏԋx�f�ʐς��k���iE2��11.2m2����10.8m2���j�B 1����(������)�FStream-line(�����悤��)��8����(������)�FArrow-line(��̂悤��)�͔��]�������Ď����\�B

(4)���K��������

�@�E���S�n�̌���

��Ԃ̏��S�n�������ǁA�������̓d�������h�h�~���u�i�A�N�e�B�u�T�X�y���V�����j��S�ԗ��ɓ��ځiE2�n1000�ԑ�͋�C����擪�Ԃɓ��ځj�B

�@�E�ԓ��Ïl���̌���

�ԑ̂̏��A���A�ǂȂǂ��Չ����̍����\���Ƃ���ƂƂ��ɁA���s���u��d�C�@��̒ᑛ�����B

�@�E�Ȑ��ʉߎ��̏��S�n����

�Ȑ��������Œʉ߂���ۂ̉��S�͂��y�����邽�߂ɁA��C�˃X�g���[�N���̎ԑ̌X�Α��u�𓋍ځB�ő�X�Ίp2�x��R4000��330km/h�AR6000��360km/h�ő��s�\�B

�@ E955�`��6�Ґ������d�Ԃ��قړ��l�ł��邪�A�V�ݒ��ʎd�l�Ȃ̂Ŏԑ̐��@��E3�n�u���܂��v�Ɠ����ł���B�������A�擪�����L���ɂ������������邽�߁A�ԑ̒��𒆊ԎԂ�20.0m����21.0m�ɁA�擪�Ԃ�E3�n��22.825m����24.1m�ɉ������Ă���B�ԑ̍�����3.65m��370mm�Ⴍ���ĐV�����̍����ƍ��킹���B��Ԃ̎������������s���萫�̖ʂ���2250mm����E954�Ɠ���2500mm�ɉ����A�ݗ����}�Ȑ��̉����ጸ�̂��߃��[�_���p��؊������Ƃ����B

�@

�܂��A�S�d���Ԃ�6���Ґ������A�擪�ԗ��̑O�ʑ�Ԃ��t����ԂƂȂ��Ă��邽�ߐ擪�Ԃ�0.5M0.5T�ƂȂ��Ă���B���̕Б�Ԃ̎�d���@�ׂ͗̎ԗ��̎�ϊ����u����쓮����Ă���AE955-2��E955-5�̎�ϊ����u��6��Ԃ��쓮����1C6M�ƂȂ��Ă���B

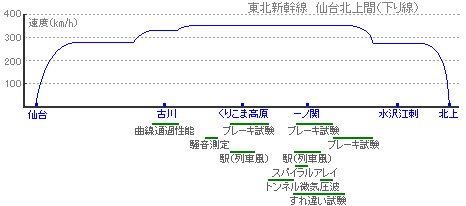

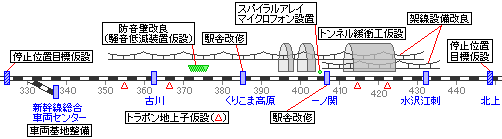

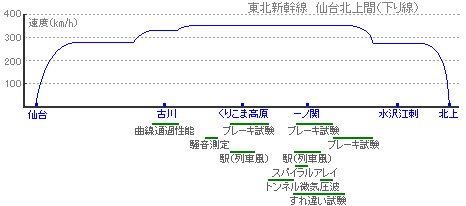

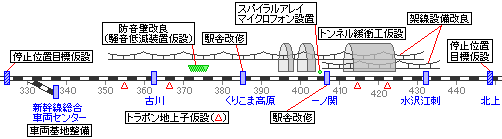

�@ E954�`�͕���17�N6��25������AE955�`�͕���18�N4��6�����瓌�k�V�����̐��-�k��Ԃł܂���{�I�Ȏԗ����\���������{�A���̌㑬�x�����コ���A���s���萫������\�̊m�F���s���A���ɍ�������Ⴂ�A�������s��������19�N�x��t�܂ōs�����ƂɂȂ��Ă���BE955�`�͕���18�N7��19����������H�c�V������Ԃő��s�������J�n�����B

�@ ATC�̍ō����x�i��365km/h�ł���B����-���ˊԂ̍������s�����ł�4000m�̋Ȑ���349km/h�ő��s�����B

| �������s������Ԃƌv�惉���J�[�u |

|

|

�EE993�n������ʋΌ`�d�Ԏ���ԁuAC�g���C���iAdvanced Commuter Train�j�v

�@����14�N�o��BJR�����{�BE231�n�̌�p�ԗ��J���̂��߂̎���d�ԂŁA����14�N2�����߂����z����ÒJ�|��z�Ԃő��s���������{�A2�`3�N��̎��p�����߂����B

�@ �A�ڑ�Ԃ�5��1�Ґ��ŁA�ԗ�����1�A5���Ԃ�16.5m�A2�`4���Ԃ�13.4m�ƁA�A�ڎԑ̂̂��߂ɒʏ���3.5�`6.4m���x�Z���B

��~���̗��������シ�邽�߂̎ԗ������[���X���[�v��X�e�b�v��ݒu�����肵�ă��j�o�[�T���f�U�C����G�R���W�[�ɂ��l�����Ă���B

�@ �\���I�ɂ͘A�ڑ�ԁA���ڋ쓮��d���@�A�_�u���X�L���p�l���ԑ́A�O�Â���A�o���A�t���[��AIT�i���Z�p�j����g�����e��̎ԓ����ē��T�[�r�X�Ȃǂ���ȓ����ł���B

�@ �A�ڑ�ԕ����́A�����̏��c�}�d�S�̓��}�p�ԗ���t�����X��TGV�Ȃǂō̗p����Ă�������ŁA�ԑ̂��Z���Ȃ邪�Ґ�������̑�ԁA���͎����̍팸�ɔ����ԑ̌y�ʉ��A�Ȑ���Ԃł̈��葖�s�ȂǂɌ��ʂ�����Ƃ�����B

�����ł̓����e�i���X��̖���s���\���]���^�C�v�ƍ����Ȃ��Ȃǂ���V�K�ɍ̗p�����͈�ʓS���ł͌����Ă��炸�A�Ȑ��ʉߐ��\���オ�|�C���g���B

�@ ���ڋ쓮��d���@�iDDM�FDirect Drive Motor�j�́A�i�v����p���������d���@�ŁA�O�ԉϓd�Ԃɍŏ��Ɏg��ꂽ�B�M�A������ԗւ������߁A�����ጸ���\�ŁA�������[�^�[�̂��߃����e�i���X�R�X�g���}������B

�@ �_�u���X�L���p�l���ԑ̂́A�̔̊Ԃɕ⋭�ނ����\���ŁA���i�_���̍팸�ɂ��y�ʉ�������H���Ȃǂ̃����e�i���X�y���Ȃǂ��\�ɂȂ�B

1�A2���Ԃ͍ŋߎ��т̂���A���~�j�E���ł��邪�A3�`5���Ԃɏ��߂ăX�e�����X�ɂ��_�u���X�L���p�l�����̗p�����B

�@ �o���A�t���[�����ł́A�ԑ̏�������ł�X���[�v����[���X�e�b�v�ɂ���Ēi���A���Ԃ�����������A���o��Q�҂̕��̂��߂ɁA�`���C���̑��A�u�v�\������t�����B�ԑ̊Ԃ͕��L�ђʌ��i1800mm�j�Ƃ��A�J���A�o������A�肷�蓙��ڗ��悤�ɔz�F���Ă���B

�@ �ˑܕs�v�̊O�Â���́A�ԑ̑��ʂ̊O���ɔ���ݒu������̂ŁA�ԓ����͕��L�Ə̂���E231�n�ɔ�ׂčX��8cm�L���Ȃ�B10���x�[�X��1�Ґ��iAC�g������14���Ŋ��Z�j�̍��G���͊T��4���ɘa�����Ƃ����B

�@IT�i���Z�p�j�ɂ��ԓ����ē��T�[�r�X�Ƃ��ẮA4���Ԃɂ͒n��Ƃ̏��M���u�A�T�[�o�[��݂��Ė���LAN�����ɂ��A�N�Z�X�|�C���g���J�݁B���}�ԗ���z�肵�ăC���^�[�l�b�g�Ή��̃p�\�R���A�C�[�T�[�l�b�g�ڑ����Ȃǂ�݂������ȁi8�ȁj�̂ق��A5���Ԃ�

�͑�^LCD�i�t���f�B�X�v���[�j���h�A��A���ɐݒu�A���Â�L���X�y�|�X�Ƃ��Ċ��p����B�V��t�߂ł�LED�i�����_�C�I�[�h�j�\����ɂ��^�s�����Ԉē��Ȃǂ����B

�EGCT01�O�ԉϓd�ԁu�t���[�Q�[�W�g���C���v

�@ ����6�N�x����^�A�Ȃ̌v��Ɋ�Â��S�����c���S�������Ɉϑ����ĊJ�����Ă���O�ԉϑ�Ԃ��������d�ԁB

�O��1,067mm��1,435mm�Ԃʉ^�]���\�B

�@ �v�ō����x�@�V�������300km/h�A�ݗ������130km/h�B

�@ �A���~������20.5m(�擪�Ԃ�23.075m)���ԑ̂�3���Ґ��ł���A���[�ԗ��Ƀp���^�O���t�𓋍ڂ���B

��Ԃ́A�Ɨ��ԗփ^�C�v�̎ԗֈ�̌`�����d���@�ɂ�钼�ڋ쓮�����̑ǎ��@�\�t���Ŗ��͂肠��A�Ȃ���2��ށiA�����j�A

�]���^�C�v�̕��s�J���_���쓮�{���X�^���X���1��ށiB�����j�̌v3��ނ���B�O�ԕϊ��@�\�̓��b�L���O�u���b�N�����ł���B

�@ ����11�N1���ɂiR�����{�̎R�A���Ďq�|�����Ԃ�100km/h�܂ł̋��O���s�����A���N4���ȍ~�̓A�����J�̃R�����h�B�ɂ���v�G�u���������ōL�O�ł̑��x����A�ϋv���A�O�ԕϊ��������s��ꂽ�B

�@ �E�̎ʐ^�̓v�G�u���������𑖍s���鎎���d�ԁB�ŏ�2���ŁA����12�N5������͕��s�J���_����Ԃ̒��ԎԂ����������3���Ґ��ɂȂ����B

�@ �v�G�u���������ł̎����͕���13�N1���܂Ŏ��{����AA������ԂŊT��60��km�AB������ԂŊT��23��km�̑��s�������s���A�ō����x246km/h��B�������B�����ɍs��ꂽ�O�ԕϊ������ł�2000��ȏ�̕ϊ��𐔂��Ă���B

����13�N3�����ɂ͓��{�Ɏ����A���A��̌����y�э������s�����Ɍ������������s��ꂽ�B

�@ ���N�H�ɍ������s���������{���邽�߁A�iR�����{�̐V���։w�ɂ���V�����ێ��n�ɋO�ԕϊ����u���A�iR��B�̏��q�H��Ɍ����E���u�����V���ɐ݂���ꂽ�B

�@ ����13�N11��3���̖邩��4���̒��ɂ����āA�iR��B�̓��L�{�������q�|���Ԃōݗ������s�������J�n���ꂽ�B���̌�A�����̔�����֏d�̃A���o�����X���̖�肩�瑖�s�����͈ꎞ���f����Ă������A����14�N10������ĉ��A�ʕ{�`�啪�Ԃł͎�ɋȐ��ʉߐ��\�́A�����q�`�V�c���Ԃł͍������\�̊m�F���s���A11��22���̖�ԑ��s��130km/h���B�����ꂽ�B

�@ ����14�N8��8���ɂ͋O�ԉϑ�ԓd�Ԃ̊J����ړI�Ƃ����u�t���[�Q�[�W�g���C���Z�p�����g���v�������A���c�ƎԂɋ߂������ԗ��̊J�����i�߂��Ă���B

�EMLX01�`���j�A�ԗ�

�@ ����9�N�o��B�iR���C�A�iR�����A�S�����c�����ŎR�����j�A�������Ői�߂Ă���500km/h�ȏ�̉^�]��ڎw��

���d�����C���㎮�S���J���̂��߂̃��j�A�����ԗ��ŁA��������Ⴂ���������s������2�Ґ�����B�v�ō����x��550km/h�B

����9�N12��24���A550km/h�� ���E�ō��L�^�i���l���s�j��B�������B

�@ �n��ꎟ�V���N���i�X�쓮�A�U���������C����(���㍂��10cm)�����y�їU�������k���t���b�N�X���C�ē������B

�@ �ԗ��̓_�u���J�X�v�`�ƃG�A���E�G�b�W�`��2��ނ̐擪�`��������A�A���~���������̃Z�~���m�R�b�N�\���̌y�ʍ\�́B

3����4���Ґ������A�g�ݑւ��ɂ��ő�5���Ґ��ɂ��邱�Ƃ��ł���B

�@ �u���[�L�͓d�͉u���[�L����p�Ƃ��A�ً}���̃o�b�N�A�b�v�Ƃ��Ďԗփf�B�X�N�u���[�L�y�ы�̓u���[�L(1��̓��e�ʐ�3.7�u���e��)�������B

�@ ��Ԃ̓A���~��������Ԙg�ŁA�x���r���u�͒ᑬ���s���̎ԗ��x���ƈُ펞�͍ō����x����ł����n���s�\�B

�@ ����11�N2��3������5���Ґ��ɑg�ݑւ��āA���Ґ��̑��s���萫�A���s��R�A���������\�A���270�l���悹���ώԑ��s����������������B

| ��1�Ґ� | ����7�N7���ԗ���n�ցA����8�N12��2���������������J�n�A����9�N2��17�����͑��s�J�n�A

����9�N4��3�����瑖�s�����A5��30�����畂�㑖�s�����J�n�B

3�ԑ�4��Ԃ̘A�ځB�ԏ�K�X�^�[�r�����d�d���B |

| ��2�Ґ� | ����9�N10���ԗ���n�ցA����10�N5�����瑖�s�����J�n�B

4�ԑ�5��Ԃ̘A�ځB�U���W�d�d���B���ڒ��Ԏԗ��B���d������(SCM)�e���x���A�A�N�e�B�u�U������V�X�e����ԁB |

�@ ����11�N11��16��13��08����13��41���ɍ�������Ⴂ�����ɂ����āu���Α��x1,000km/h�v��B�������B�������A�Ґ��i�k���F���������s�j546km/h�AB�Ґ��i����F���������s�j457km/h�ŏ��`�R����傤�t�߂ł����������̂ŁA���ɖ��͂Ȃ������B

�E300X�V���������d��(955�`)

�@ ����7�N�o��B�iR���C�B300�n�̌�p�ƂȂ鍂���S���̗��z�I�ȃV�X�e���������J������ړI�ŊJ�����ꂽ6��(6M)�Ґ��̍��������p�d�ԁB�ō����x350Km/h�ȏ�B4��ނ̍\�̍\���A2��ނ̐擪�`��(�J�X�v�A���E���h�G�b�W)�A�e������ݒ�̂ł����ԁE�p���^�O���t�A�������s�p�̗͍s�E�u���[�L�W�@�퓙�ō\������A����7�N1�����瑖�s�������J�n���ꂽ�B����14�N1��15�`16�ɍŏI�^�s�ƂȂ�A�������s�I��� ���̐��ʂ�700�n�A700N�n�ɐ�������Ă���B

�@ �u�u�u�e�C���o�[�^����A�u���[�L���p�d�C�w�ߎ���C�u���[�L�B

�@ ���ԑ̎x���_(��C�o�l�x�������F���[���ʏ�1700mm)�A�쓮�V�����_�ɂ�鋭���ԑ̌X�A�U���A�N�e�B�u���䓙�̓��������{���X�^���X��ԂŁA����3000mm�A�ԗa910mm�B�ԑ̊ԃ_���p�O��4���E2�B

�@ ����8�N7��26�������A�Č��|���s�Ԃō����ԗցE���[���n�ōō���443.0Km/h��B�������B

�@ ����14�N1���܂ő��s���Ă��������̌�p�ԂɂȂ�A�J�X�v�`�擪�Ԃ�2��25���S�������ɏ��n����A�Č��̕����Z�p�Z���^�[�ɕ���14�N7��26������ۑ�����Ă���B

�ETRY-Z(E991�n�ݗ����������d��)

�@ ����6�N�o��B�iR�����{�B�ݗ����̗��z�I�ȓS���V�X�e�����������邽�߂ɁA���ɂ̋Z�p�J���ɒ��킷��3��(2M1T)�Ґ��̎����d�ԁB�ԗ��v�ō����x200Km/h�B�A���~������3��ނ̍\�̍\���̂ق���ԁA��������A�o�����\�����Ŏ�ނ̈قȂ�������̗p����r�ł���悤�ɂ��Ă���B�Ґ���1�̃V���O���A�[���p���^�B DC1500�u/AC25000�@50Hz�Ή��B

�@ �������������u���[�L�A���[���u���[�L�A�A�N�e�B�u���h����A�����ԑ̌X�A�y�ʉ��A�ԓ��A�O������A�ǍD�Ȏ������Z���A���S��A�ێ�̏ȗ͉����ɒ��ڂ��Ă���B

�@ ����6�N�x�ȍ~�A����⒆�����Ŏ������s���Ă������A����11�N3��27���ɔp�Ԃ��ꂽ�B

�E952�E953�`���V���������d��(STAR21)

�@ ����4�N�o��B�iR�����{�B�����A���C���g�A�n�ՐU�����̒ጸ��������X�ɐi�߂邽�߂ɐ��삳�ꂽ�ԗ��B�ō��^�]���x350km/h�B

�A���~�������ԑ�9���Ґ��ŁA��A�ڎ�25m���ԑ�4��(2M2T)��952�`���A�A�ڎ�18.5m���ԑ�5��(�A�ڑ�Ԃ̂�M)��953�`���Ƃ��Ă���B

�A�ڎԑ́A�O�ꂵ���y�ʉ�(�A�ڎԂ̎��d8��)���e��������ɓ����B

�{���X�^���X��ԁA�p���^�O���t�A���䑕�u���Ŏ�ނ̈قȂ�������̗p����r�ł���悤�ɂ��Ă���B�u���[�L���pVVVF�C���o�[�^����(GTO)�B

�@ ����4�N3�����{������`�k��Ԃő��s�������n�߁A����5�N12��21���ɏ�z�V�������O��t�߂ōō����x425km/h��B�������B

�@ �p�Ԍ�A�擪�Ԃ��S�������Ɉ�������A�Č��̕����Z�p�Z���^�[�ɕۑ�����Ă���B

�EWIN350(500�n�V���������d��)

�@ ����4�N�o��B�iR�����{�B�R�z�V������350km/h�c�Ɖ^�]�����Ɍ����������d�ԂŁA�A���~������6��(6M)�Ґ��B

�@ �c�Ǝԗ��łȂ����ߑ��������̎������ݕi��t���ȒP�ɍs����悤�ɂ����̂Ɠ����ɉc�Ɨ�Ԃ̐����Z���Ԃōs������

�ԗ����i���͉c�Ɨ�ԂŎg�p���邱�Ƃ��l�����ėe�ʁA�傫�������肵���B���ɍ������s�ł̋Z�p�I����S�ăN���A����悤�ɂ����B

�@ �ύt���x385km/h�Ƃ����������\�A���`�p���^�O���t�A�ԑ̎p�����䑕�u�A�A�N�e�B�u�T�X�y���V�������ɓ����B

�{���X�^���X���(���ɁA�����x�����u)�A�p���^�O���t���Ŏ�ނ̈قȂ�������̗p����r�ł���悤�ɂ��Ă���B

�@ ����4�N4���o��A6�����瑖�s�������J�n���A����4�N8���A���S�|�V���֊Ԃ� 350.4km/h�̍ō����x��B���A���̌㒷���ϋv���������{���A����8�N5��25���ŏI�^�p���s���A���ɗE�ށB�擪�Ԃ�����10�N10���ɓS�������Ɉ�������A�Č��̕����Z�p�Z���^�[�ɕۑ�����Ă���B

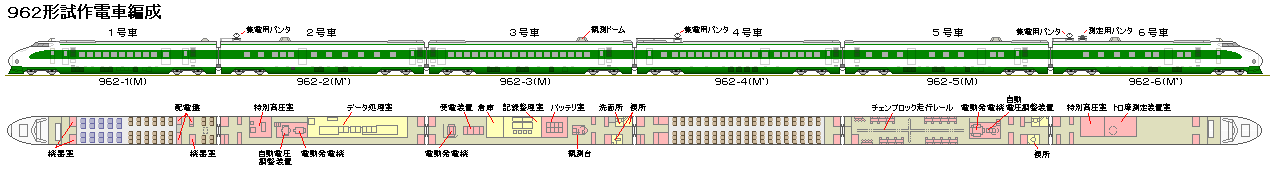

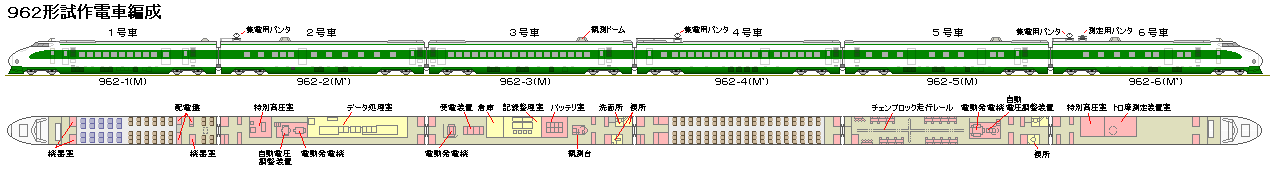

�E962�`�V��������d��

�@ ���S����̏��a54�N�ɓ��k�E��z�V�����p200�n�ʎY�Ԃ̐�s����ԗ��Ƃ��ē��k�V�����̐�s���s����������Ԃł�����

���R�������ɓ������ꂽ6��(6M)�Ґ��̐V�����d�ԂŁA�A���~�����{�f�B�}�E���g�\���A�T�C���X�^�ʑ�����A�ϊ��ϐ�A

�e���r�p���ȍ\�������̗p���A�����U�������e�펎���̐��ʂ�200�n�ʎY�Ԃɔ��f���ꂽ�B

�@ 3�͓����̈֎q�ł̓X�y�[�X�̊W�����]�ł��Ȃ����߁A�������̃A���P�[�g���ʂ��璆�S�����ɔ��������č���u�W�c�����^�v���̗p���ꂽ���A�J�ƌ�͕s�]�ŁA���̌��100�n�ȍ~�ł�3����]�ł���悤�ɉ��ǂ��ꂽ�B

�@ �ԑ̉��ʂ������ȃ{�f�B�}�E���g�\���̂��߂��A���s��R���z��i0�n�j�ɔ�r����2�`3�����Ȃ��������߁A210km/h�d�l�ɂ�������炸�A���R�̑��x���㎎���ł͎����̏I������1���O�̏��a55�N5���ɍō�261.5km/h��B�������B

�@ ���a55�N11���ɂ͏�z�V���������`�V���Ԃ̑����č��ɓ�������A���̌�12��16������͓��V���ԗ���n�`�����ԂŎn�܂�����Q���Ɏg�p���ꂽ�B

�@ ���k�E��z�V�����J�ƌ�̏��a58�N1����921�|41�O��������1����g�ݍ��݁A925�`�d�C�O�����������ԁiS2�Ґ��j�ɉ������ꂽ�B���̕Ґ��͂��̌���A���N9�������240km/h�������s�����A���a59�N10�������260km/h�������s�����Ɏg�p����A���a60�N10���ɂ͏��R����ɏo����261.5km/h������272km/h��B���A�����̍������s�����Ⓑ�����s�������ɍs��ꂽ���g���O�������ݒ莎������ʂ��ĐV�����̍������s���\����ɑ傫����^�����B

�@ ���̐��ʂƁA���k�E��z��AT���d�ɑΉ������p���^�����E������������ʂ��ɂ�鑛���������ʓ��ƍ��킹�A���a60�N3���̏��J�Ƃňꕔ"��܂т�"�Ґ���240km/h�^�]���n�܂�A���C���V�����J�Ƃ̏��a39�N�ȗ�21�N�Ԃ�ɐV�����̑��x���オ�s��ꂽ�B

�@ ���̌�A�h�N�^�[�C�G���[�Ƃ��Ē������Ă������A�V����������A����15�N�ɂ��̎g�����C�[�X�g�A�C�ɏ����āA�p�ԉ�̂���Ă���B

�@ �Ȃ��A�J�ƑO�ɂ���1�Ґ���925�d�C�O�����������ԁiS1�Ґ��j����������A���k�V������ց`�k��Ԃ𒆐S�ɐ�Q�����ɋ����ꂽ���A��͂蕽��14�N4���ɋO�������Ԃ������Ĕp�ԉ�̂��ꂽ�B

�E961�`�V��������d��

�@ ���S����̏��a48�N�ɑS���V�����ԑΉ��Ƃ��Đ��삳�ꂽ6��(6M)�Ґ��̐V�����d�ԂŁA�ō����x250km/h�B�A���~�����{�f�B�}�E���g�\���A50/60Hz�����g���Ή��A�����^�]�pATO�A�ˉ��d�ʌy��DT9013����ԓ��ŐV�̋Z�p���̗p�A�A�R���f�[�V�������Q��A�H����������n�C�O���[�h�ȐV�����d�Ԃł��������A�J�g�Ԗ�蓙���獂���������s���ł��Ȃ��܂��a53�N�ɕl���H��őS�ʌ����A�������{����A���k�V�����̐�s���s������Ԃł��������R�������i����42.8km�A���a53�N8��7���`���a55�N6���������{�j�Ɉڂ��ꂽ�B

�@ ���̎������́A�����E�U�����̊���A�ۈ��x����E�ُ펞��A�������s���\���̐V�����̏����ɔ��������\�m�F����ړI�ɐ݂���ꂽ�B

�@ �����ł́A���k�V�����u200�n�v�̐�s�����962�`(���925�`�d�C������[S2]���������ꂽ)�ƂƂ��ɑ��������e��̎����Ɏg�p����A

���x���㎎���ł�319km/h�̍ō����x��B���B����3�N2����300�n�����(325.7km)�ɔ������܂ŐV�����̍ō����x�L�^�ł������B

�@ ����2�N�ɔp�ԂƂȂ�A���݂́A200�n�̓h�F�Ƃ��ꂽ�擪��2�������{�ɂ���iR�����{�̐�䑍���ԗ����̖呤�̑O��ɕۑ��W������Ă���B

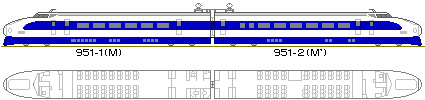

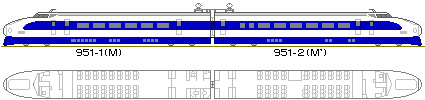

�E951�`���������d��

�@ ���S����̏��a44�N3���ɎR�z�V�����V���`���R�ԉ������T���Ď��̍����ԗ��J���̂��߂ɐ��삳�ꂽ2���Ґ�(2M)�̎ԗ��B�ō����x250km/h�B

�A���~�����{�f�B�}�E���g�\���A�T�C���X�^�ʑ�����A�Q�d�������[���u���[�L����V���ɍ̗p�����B���x���㎎�����܂���ؔj�����������A��Ԃ̃o�l���d�ʂƒ���֏d�����̊W����������邫�������ƂȂ����B

�@ ���^�C�v��DT9012��Ԃ��J������A�������s�����ł́A���a47�N2��24����286km/h�̍ō����x��B�����Ă���B���a48�N�Ɏ������I�����A���a55�N�p�Ԍ�͍��S�S���Z�p�������Ɉ�������A�ԗ�������ł̎������Ɏg�p���ꂽ�B�iR����1���������s�Ɋ���A(��)�S�������Z�p�����������̊O�߂��ɓW������Ă���B

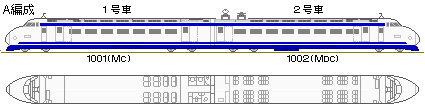

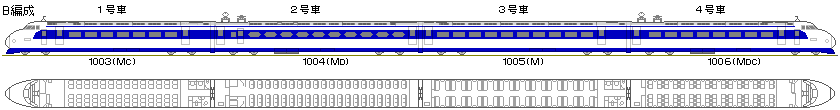

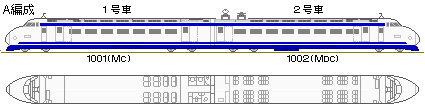

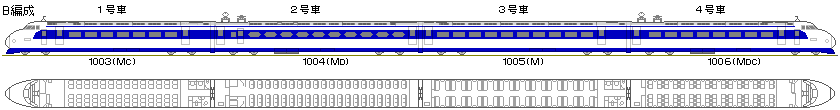

�E A�AB�Ґ��V���������

�@ ���S����̏��a37�N�ɓ��C���V�����p�̎ԗ����������邽�߂ɐ�s�����������{���f����(�����|���{37km)�Ƃ����������ɓ������ꂽ�ԗ��B2��(2M)��A�Ґ��i1001,1002�j��4��(4M)��B�Ґ��i1003,1004,1005,1006�j��2�Ґ����g���A�l�X�Ȏ������s���A�g���l���˓����̎���������̐��ʂ�0�n�ʎY�ԗ��ɔ��f���ꂽ�B

�@ ���a37�N6�����痼�Ґ��Ƃ����s�������J�n���AB�Ґ��͍������s�����ŏ��a38�N3��30����256km/h�̍ō����x��B�����Ă���B

�@ ���a39�N10��1���̓��C���V�����J�Ƃ��T���AA�Ґ���8���ɋ~���Ԃ�941�`�ɁAB�Ґ���9����922�`�d�C�����ԁiT1�Ґ��j�ɕl���H��ʼn������ꂽ�B941�͂��̌�o�Ԃ��Ȃ��A�܂��AT1�Ґ��͏��a49�N10����922-11(T2�Ґ�)�����ɔ������ނ��A����������a50�N���ɔp�ԁA���a51�N�ɕl���H��̔p�ԉ�̐ݔ��ғ��J�n���ɉ�̂��ꂽ�B