| ・ | 将来の輸送量の検討 | |

| 道路、鉄道を含む総合的な交通量の現状把握、各交通機関の輸送力の現状、将来の暫定輸送量 | ||

| ・ | 将来提供すべきサービスの程度 | |

| ・ | 輸送量を増強する方式 | |

| ・ | 動力、車両、保守などの諸方式 | |

| ・ | その他これら諸問題に関連する事項 | |

| ・日本国有鉄道幹線調査会設置について 昭和32年8月30日 閣議決定 日本国有鉄道の東海道本線及びこれに関連する主要幹線の輸送力の増強ならびに輸送の近代化に関し必要な事項を調査審議するため、左記により、閣議決定に基く臨時の機関として、運輸省に日本国有鉄道幹線調査会(以下「調査会」という)を設置するものとする。 記 1 調査会は、運輸大臣の諮問に応じ、日本国有鉄道の東海道本線およびこれに関連する主要幹線の輸送力増強ならびに輸送の近代化に関する事項を調査審議する。 2 調査会は、運輸大臣が委嘱する学識経験者および関係機関の職員35人以内の委員をもつて構成する。 3 調査会の会長は、委員の互選によつて定める。 4 調査会に、委員の職務を補佐させるため、幹事10人以内を置く。幹事は、関係行政機関および日本国有鉄道の職員の中から運輸大臣が、委嘱する。 5 会長は、必要に応じ、委員以外の関係機関の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。 6 調査会の存続期間は。昭和33年2月28日までとする。 7 調査会の庶務は、運輸省鉄道監督局において処理する。 8 調査会の議事の手続に関し必要な事項は、会長が定める。 |

| (1) | 所要資金は、工事費1,725億円(車両費100億を含む)に建設中の利子年7分を合算して、1,948億円とする。 |

| (2) | 上記の金額は、我国の経済で賄い得ないものではない。 |

| (3) | 将来、収支は十分償いうる。新規路線建設のためには運賃値上げは必要ない。 |

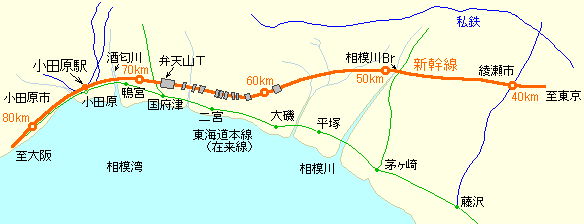

また、最高速度210kmでの走行は未知の部分もあり、路線の規格も在来線と大幅に違うため、各種地上設備や車両の性能確認のため、様々な地形(曲線半径2,500R〜15,000R、最急勾配15‰、数箇所のトンネル、長大トラス・高架橋・合成桁等の橋りょう、2箇所のノーズ可動分岐器挿入)を持っていて戦前の弾丸列車時代に用地買収の進んでいた綾瀬〜間鴨宮(41km〜73kmの32km区間)の工事を優先的に進め、工事の進んだ37年4月20日に新幹線総局の現業機開として鴨宮にモデル線管理区を設置、その中でも、最も早く完成した鴨宮〜大磯間(12km)の一部を使い、昭和37年6月25日から試運転を開始した。昭和38年3月30日にはモデル線の高速走行試験で最高時速256km/hを記録し、新幹線の高速走行性能が実証された。

また、最高速度210kmでの走行は未知の部分もあり、路線の規格も在来線と大幅に違うため、各種地上設備や車両の性能確認のため、様々な地形(曲線半径2,500R〜15,000R、最急勾配15‰、数箇所のトンネル、長大トラス・高架橋・合成桁等の橋りょう、2箇所のノーズ可動分岐器挿入)を持っていて戦前の弾丸列車時代に用地買収の進んでいた綾瀬〜間鴨宮(41km〜73kmの32km区間)の工事を優先的に進め、工事の進んだ37年4月20日に新幹線総局の現業機開として鴨宮にモデル線管理区を設置、その中でも、最も早く完成した鴨宮〜大磯間(12km)の一部を使い、昭和37年6月25日から試運転を開始した。昭和38年3月30日にはモデル線の高速走行試験で最高時速256km/hを記録し、新幹線の高速走行性能が実証された。| イ | 編成方式 | ||||||||||||||

| 新幹線の列車は全て電車方式とする。 東海道新幹線を走る旅客列車は全て電車列車とし、「こだま」をもっと流線形にした高速性能で乗心地のよい近代的な設備の電車で編成される。新幹線を電車のみの鉄道とした理由は、機関車でけん引する列車に比ぺて、

| |||||||||||||||

| ロ | 電気方式 | ||||||||||||||

| 高速化にともない1列車の動カが非常に大きくなるため、電圧の小さい直流電化では変電所の数が非常に多くなり、建設費が高くなる。交流だと高圧にでき、直流の場合より電流が少いので集電面でも有利である。 直流で3.0kV位の高圧も考えられるが、主電動機、シャ断器、補機等がかえって絶縁上不利になる。 交流の場合20kVから40kV位まで検討したが、変電所間隔をのばすことと、空間絶縁距離を大きくとるための建設費の増や設計上の不便を考え合せて、世界標準である25KVとする。 東京〜大阪間は、50Hzと60Hzの両周波数地域にまたがっているが、両サイクル電化にすると車両側が複雑になり、また60Hz地域が東京〜大阪間の約3/4であること、将来山陽にのびる可能性や、車両技術の発展の余地ものこす意味で60Hz統一に踏み切った。 電車は単相交流25,000V、60Hzを架線からパンタグラフで集電し、車内に装置した主変圧器で1,500V以下にステップダウンした後、シリコン整流器によって直流(正確には脈流状態)に直して、各車軸を駆動する直流直巻電動機(正確には脈流対策を施した電動機)を回転する。電気的には2両を一つの単位として1両の電動車(MD)にパンタグラフ、主変圧器、タップ切換器、シリコン整流器、その他高圧の保護機器及び駆動用の主電動機(4個)を持っている。もう1両は普通の電動車(M)であるが、駆動用の主電動機(4個)の他に発電ブレーキ制御器、抵抗器、電動発電機などを2両分装置している。このように、2両を1単位にして機器を分担してあるのは、できるだけ1両の重量を平均化させるためである。 | |||||||||||||||

| ハ | 250km/hの高速性能 | ||||||||||||||

| 速度性能としては東京〜大阪間を3時間で運転するのを目標としており、そのため計画最高速度は200km/hで設計している。 但し、モデル線に於ける試運転のときはそれより高速の領域までテストを行って技術的信頼度を確かめる。従って、試作車は主電動機の界磁に特別設計をして250km/hまで発揮できるように考えている。 | |||||||||||||||

| ニ | 高速台車 | ||||||||||||||

| この様な高速性能を発揮するために最も研究設計に苦心が払れる部分は走行装置であるボギー台車である。即ち車両が高速度になるとレールと車輪の関係運動として台車の蛇行動が生じ易くなり、車両の乗心地が悪くなるばかりか更に甚しくなると脱線の危険さえ生ずるに至る。 そこで蛇行動防止の研究が高速用台車完成のため徹底して行われ、35年に鉄道技術研究所に新しく台車試験装置が設備され供試台車を試験装置に乗せて250km/hまでの速度に相当する回転駆動を行って蛇行動発生防止についての方法を求めた。 その結果、十分高速に耐え得る台車の設計が可能になった。試作車両としてまとめ上げられた高速台車の方式は2軸ボギー台車で枕バネ装置としては空気バネを使用し振動を吸収すると共に復元力は空気バネの特性として有する横剛性を利用する。 台ワクはプレス鋼板を溶接組立した構造で軽量かつ強固なものとしており、軸箱はコロ軸受で油潤滑としている。主電動機は高速軽量の設計(1個当り出力170kW)で台車装荷され可とう接手で歯車に伝達駆動する。 モーターの軸の車軸は平行に位置する形式のいわゆる平行カルダン式である。車輪は一体圧延車輪で高速度運転に十分耐え得る様に設計される。車輪輪心の内外にはディスクブレーキが取付けられる。全てこの様な台車は「こだま」などの台車を基調にして高速度用に近代設計が加えられた日本国鉄独特の高速台車である。 | |||||||||||||||

| ホ | ブレーキ装置 | ||||||||||||||

| 高速からのブレーキ装置としては全部が電動車であることの特長をフルに活かして主動機を発電機として作用させる電気ブレーキ(発電ブレーキ)を働かせ200km/hから停止に至るまでの殆ど95%の運動エネルギーを発電ブレーキで電気から熱に変換して吸収してしまう。低速域の50km/h以下停止までは在来の空気ブレーキにより台車に取付けられたディスクブレーキをかける。これも電気操作で空気油圧を作動させるやり方なので発電ブレーキとの連携及び動作の瞬速性は今までの車に比ぺて優れている。その他万一発電ブレーキが故障したときは高速域から発電ブレーキと同じ性能で自動的にディスクブレーキをかけることができ、十分バックアップされる。非常ブレーキとしては発電ブレーキに対してディスクプレーキが付加される。この様にブレーキについては高速運転に対して十分な設計考慮が行われる。なお今迄の様な車輪踏面にブレーキをかけることをしないから車輪は安全性、乗心地、保守の面で向上する。 | |||||||||||||||

| へ | ブレーキ自動制御 | ||||||||||||||

| ブレーキ制御は自動化され、ATC自動列車制御装置により軌道を流れる信号電波を運転台で受信し、速度計と照査して電子頭脳とでも称される論理回路機構によって7現示の信号に基いて速度制御が行われ、信号を確認することから、ブレーキのかけ、ゆるめまでが自動化される。運転士は電車を出発させ速度を上げることだけを行えぱATC自動列車制御装置によってあとは速度制御が行われる原理に基いている。 | |||||||||||||||

| ト | 車体の大きさと形状 | ||||||||||||||

| 軌間が広くなった分だけ車体幅は広くなり、3.38m(「こだま」は2.95m)となった。車体長さも連結器間で25m(「こだま」は20m)であるから一廻り大型になり旅客の座席数もそれだけ多くすることができる。高さは空気抵抗を少くする意味からも重心を高くしない意味からも現在の「こだま」と同程度として、レール面上3.95mとした。車体は張殻榊造になっており、骨になる柱類には軽最型鋼を用い外板は1.6ミリの普通鋼板を使用し屋根は側板と連続した丸味でつながっているが、1.2ミリの普通鋼板で張ってある。鋼体は既に予め浜松工場で実物大試作を36年1月製作し強度試験を行ったが軽量且つ強固なことが十分確かめられた。この車体設計技術は国鉄が数年来独自の方法で開発してきた軽量車体設計手法を基にして一層軽量且つ強度を有する構造にしたものである。 列車の端部になる車両の部分は空気抵抗を減ずるため「こだま」より一層流線形となり、目下形状について各種の模型を作って検討しているが、風洞実験などによって最終の形状を決定する。 床下部分にもスカートをつけて空気抵抗の考慮と機器の防塵、保護がはかられる。運転室は前方の見透しのよい位置と操縦のしやすい様な計器、ハンドル、スイッチなどの配置設計を考えている。 | |||||||||||||||

| チ | 新しい冷暖房装置 | ||||||||||||||

| 客室の窓は「こだま、はつかり」同様に固定窓とし、天井に取付けたヒートポンプ式ユニットクーラにより冷暖房が行われる。その外に補助ヒータも取付けて室温調節は一層具合のよいものとする。 | |||||||||||||||

| リ | 運転中は汚水を車両の外へ排出しない様になっている便所 | ||||||||||||||

| 便所、洗面所は2両ごとに1ケ所に集中して(便所3室、洗面所2室)、汚物、排水はすぺて床下の汚物タンクに収容して運転中は排出せず、終端駅の設備で排出処理し沿線の環境はもとより車両、駅の衛生については理想的なものになる。 | |||||||||||||||

| ヌ | 座席 | ||||||||||||||

| 座席は車体巾が広いので現在の「こだま」程度の腰掛巾のもので1列5人掛(片側3人と2人)の配置も可能であるが、座席数、等級等についてはなお検討中である。5人掛とした場合の1両当り座席定員は列車端部の車両で70人、中間の車両で100人程度となろう。但し試作車では色々の試験測定計器を沢山搭載して走ることになるので座席は一部省略されることになろう。 | |||||||||||||||

| ル | 車両の重量と出力 | ||||||||||||||

| 車両重量は定員乗車時で約60トンとし、1軸当りの重量は15トン程度と考えている。出力は1両当り680kWで、重量1トン当り約11.3kWになる。(こだまは重量1トン当り約5.3kW) | |||||||||||||||

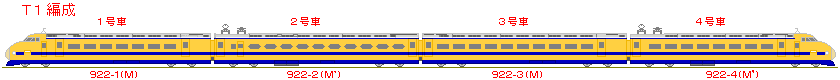

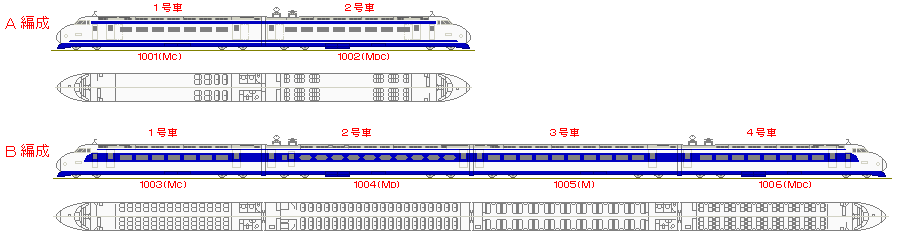

| オ | 開業時の編成と試作車の編成 | ||||||||||||||

| 営業するときは8〜12両程度の編成で使用されることになろう。試作車では4両と2両の編成となる。 | |||||||||||||||

| ワ | その他 | ||||||||||||||

| 主要な機器の故障検知や安全のための保護装置を十分施し高速運転に於ける万全を期すことにしている。 | |||||||||||||||

| カ | 設計を決めるまでに行った各種基礎試験の主なもの | ||||||||||||||

| (a) 試作台車の台車試験装置上での高速運転試験(250km/hまで実施) (b) 車体形状を求めるための模型による風洞実験 (c) 実物パンタグラフの風洞実験(時速360km/h相当まで)及び現車試験(175km/h) (d) 試作駆動装置の試験台上に於ける運転試験(時速250km/h相当まで) (e) 車軸コロ軸受の回転試験(時速250km/h相当まで) (f) 試作ディスクブレーキの試験台上に於ける試験(時速250km/h相当まで) (g) 実物車体の荷重試験(国鉄浜松工場で鋼体を試作、36年1月施行) (h) 空気取入口の風洞実験(時速250km/h相当まで) |

| 年 月 日 | 試 験 項 目 | 試 験 内 容 |

| 37.4.20 | 新幹線モデル線区発足 | |

| 37.6.25 | 試運転開始 | モデル線にて試運転を開始。26日に試運転開始式典。 |

| 37.10.31 | 200km/h試運転 | 200km/hの速度の試運転。 |

| 37.11.11〜11.23 | 200km/h総合高速試験 | 軌道構造、橋りょう、車両性能、集電性能等合同で200km/h走行の総合的試験。11日から3日A編成、20日から4日B編成を使用。 |

| 37.12.19〜12.28及び 38.1.22〜1.24 |

自動列車制御装置(ATC)試験 | ATC各形式の総合動作試験。 |

| 37.12.29〜38.1.14 | 車内圧変動試験 | 高速でトンネル内に突入するときの車内圧の急激な変動を測定。 |

| 38.1.26〜2.4 38.10.16〜10.18 及び38.11.7〜11.22 |

パンタグラフ性能試験 | 各形式パンタグラフの比較試験。 |

| 38.1.30〜2.6 38.2.19〜2.27 及び38.8.23〜8.27 |

台車性能試験 | 台車の形式と蛇行動の発生の関係等の調査。 |

| 38.2.14〜2.15 38.2.20〜2.24 38.3.2〜3.3 38.7.14〜7.26 及び38.8.8〜8.16 |

人間工学試験 | 200km/h ATC運転と運転士の生理的疲労の関係 |

| 38.3.11及び 38.4.25〜4.27 |

列車すれ違い試験 | トンネル内およびトンネル外でのすれ違い時の車内圧力、窓ガラスの圧力を測定 |

| 38.3.19 | 243km/h試験 | 243km/hの試運転 |

| 38.3.30 | 256km/h試験 | 256km/hの試運転。その後も250km/h前後の速度の試運転はときどき行った。 |

| 39.4.21 | 新幹線モデル線区解散式 |