| 項 目 | 基 準 | 記事 | 備考 | 関係委員会 |

| 軌 間 | 1,435mm | 幹線調査会答申による | ||

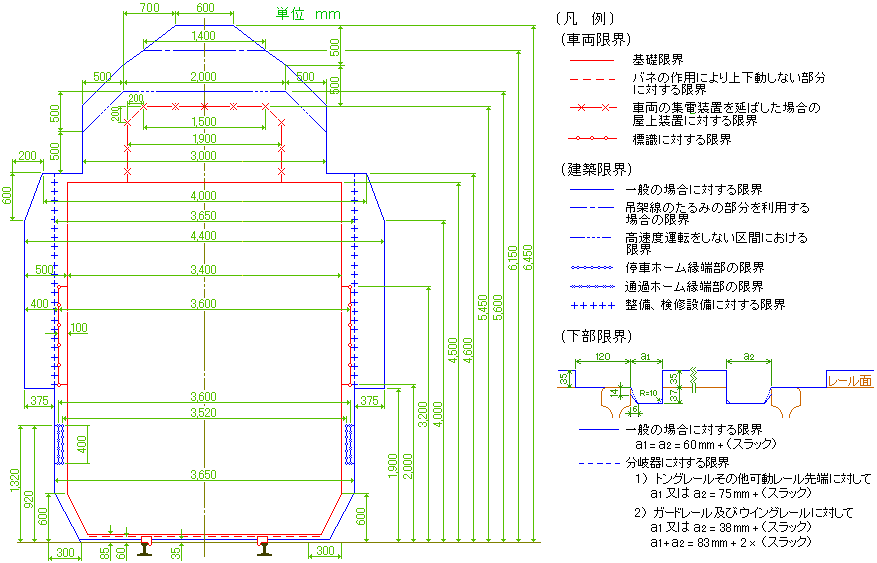

| 車両限界 | 第1図による。 ただし、タイヤの幅以内における車輪の部分を除く。 |

屋上集電装置を折りたたんだ場合には、基礎限界高さにおさまるものとする。 | 旅客電車の寸法と、セミトレーラー等の貨物輸送を考慮してきめた。 | 4,11,14 |

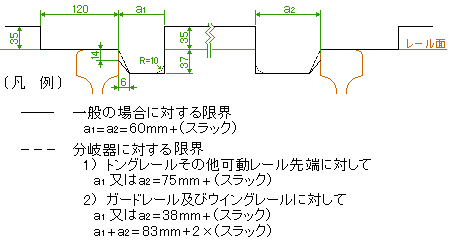

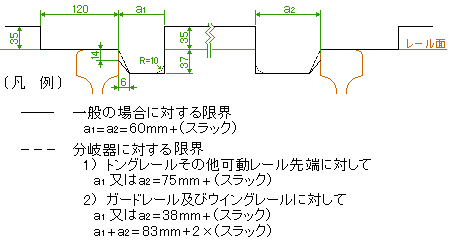

| 建築限界 | 1.直線路における建築限界は第1図および第2図による。 ただし、架空電車線及びその懸吊装置、絶縁補強材を除く。 2.曲線路における建築限界は半径2,500m以上の曲線においては、直線路における建築限界と同一とし、半径がそれより小さい曲線路における建築限界の幅は直線路における値を次式の寸法だけ軌道中心の各側に拡大する。 W=50,000/R W:拡大すべき寸法(mm) R:曲線半径(m) ただし、停車場の乗降場部分を除く |

架線のたるみ部分を利用する限界を使用する場合には、こ線橋等の幅及び配置間隔について充分考慮する必要がある。 高速運転をしない区間とは、最高速度がおおむね110km/h以下の区間を云う。 |

一般の場合に対する建築限界高さはコンパウンド架線系を標準として、その吊架線高さに絶縁離隔距離をみてきめた。 架線のたるみ部分を利用する限界は、スパン中央附近の吊架線高さの変動等を検討してきめた。 曲線等のため、高速運転をしない区間の限界高さは比較的簡単な架線構造を用いるため、架線を低く出来ることを考慮した。 半径2,500m以上の曲線では、車両の偏倚量が小さいので、拡幅しないこととした。停車場の乗降場部分については、車両扉とのはなれを少くする考慮から、実際の車両について求めた偏倚量だけ拡幅する。 |

11,14,15,19 14,15,19 14,15 14,15 |

| 曲線半径 | 1.本線路(貨物線、回送線等を除く) (1)一般基準 2,500m以上 (2)停車場内 (イ)乗降場に沿う部分 1,000m以上 ただし、乗降場両端部 500m以上 (ロ)分岐器に附帯する場合 500m以上 2.側 線 200m以上 |

出来るだけ800m以上とする |

将来とも曲線における速度制限をなくすることを考慮した。 乗降場縁端部と車両扉との離れ量を乗降時に支障しないようにする考慮からきめた。 ホーム両端部では、乗降場縁端部と、車両扉との離れ量を客扱上許容しうる程度まで緩和した。 終端駅等速度のでない駅では、14番分岐器を使用することもあるとして、これに附帯する曲綿を考慮してR=500m以上とした。 (注)分岐器に附帯する曲線とは分岐器のため、分岐した後に 生ずる曲線を言い、分岐器内のリード曲線を含まない。 貨物線、回送線では乗心地等の問題はなく、将来、地形上敷設しうる最小曲線半径が問題となる場合が考えられるので現段階としては一応未定とした。 最小番数として8番分岐器を考慮し、そのリード曲線半径に見合う曲線半径をきめた。 |

4,18 18,19 18,19 18 12 |

| カント | 最大カント 200mm | 安全上、乗心地上の検討からきめた。 | 12 | |

| 緩和曲線長 | 1.本線路 L=7.5Cd・V または L=6.2Cm・Vの大きい方による L:緩和曲線長 Cd:カント不足量(m) Cm:実カント量(m) V:速度(km/h) |

緩和曲線と分岐器の競合は避けなければならない。 | 想定する実力ント量Cmは速度220Km/hに対する均衡カント量とする。 ただし、実カント量の最大は200mmとし上記均衡カント量がこれをこす場合のみ、カント不足量Cdを考えるものとし、カント不足量の最大は100mm(この値の決定は今後の実験による)とする。 側線等で比較的低速の場合は、安全上の限界長さを下らないことを要する。 |

10 10 |

| 曲線間直線長 | 本線路 一般基準 100m以上 ただし、この最小直線長がとれない場合は、両曲線間を連続する特殊な緩和曲線を設ける。 |

特殊な緩和曲線とはカントを曲線的に低減する緩和曲線をいう。 | 直線区間の出入口において生ずる車両動揺を累積させない考慮からきめた。 | 11 |

| 曲線延長 | 本線路 一般基準 100m以上 ただし、この最小円曲線長がとれない場合は、連続する特殊な緩和曲線を用い、円曲線を設けないことができる。 |

特殊な緩和曲線とはカントを曲線的に低減する緩和曲線をいう。 | 円曲線の出入口において生ずる車両動揺を累積させない考慮からきめた。 | 11 |

| 勾配 | 1.本 線 路 (1)一般基準 15/1000以下 ただし線路延長1km以内に限り。 20/1000以下 (2)停車場内で列車停止のみの線路及び車両を解結または留置する線路 3/1000以下 (3)回送線、貨物線で線路延250m以下に限り 30/1000以下 2.側線 (1)車両を解結または留置する線路 3/1000以下 (2)車両を解結または留置しない線路 本線路に準ずる |

15/1000以上の勾配を使用する場合は主電動機の温度上昇を考慮して、その前後の勾配状況を充分検討しなけれはならない。 できるだけレベルとする。 できるだけレベルとする。 |

幹線調査会の答申では、電機牽引の貨物列車に対して、勾配途中の再起動を考え、粘着引張力から10/1000を最急勾配としていたが、その後貨物列車を電車貨車とすることになったので、主電動機の温度上昇を考慮して、このように変更した。 |

幹線調査会答申 13 13 13 13 13 |

| 縦曲線半径 |

1.本線路一般基準 10,000m ただし、高速運転をしない区間 5,000m |

遠心力による車両の浮上り、制動・起動時の前後車両からうける圧縮力または牽引力による車両の浮上りについて安全性及び乗心地の面から検討してきめた。 「高速運転をしない区間」は、建築限界の項に準ずる。 側線については、基準を示していないが、必要な場合は、運転状況に応じて縦曲線を挿入しなけれはならない。 縦曲線と分岐器との競合はさけなけれはならない。 |

10 13 13 | |

| 軌道中心間距離 |

1.本線路 (1)停車場外 4.2m以上 (2)停車場内 4.6m以上 ただし、構内作業上その必要のない場合 4.2m以上 |

すれちがい車両のうける風圧が現用列車と同じ程度となるように決定した。 構内作業を線間で行う場合の列車風からの待避を考えた。 隣接する主本線相互間及び主本線と貨物待避線相互間等の場合は、高速列車通過時に線間に作業又は待避することはないと考えた。 |

4 13 13 | |

| レール | 新幹線用50Tレール | 軸重によって生ずるレールの応力は比較的小さいので主として資本費、保守費等の面から検討し、保守間合を1日3時間、週に1回8時間程度確保し、定期修繕方式を採用することとしてレール重量を決定した。また、断面形状は、殆ど全線ロングレールとすることを考慮して、断面性能のよいhead free型とした。 | 16,17 | |

| 施行基面幅 | 複線区間一般基準 10.7m+α α=0または1m以上 |

施工基面には、車両限界幅の外側に、列車風からの作業員の待避距離0.8mと各側に0.5m及び1.0m(場合により2.0m)の作業用通路をみた。 | 7 | |

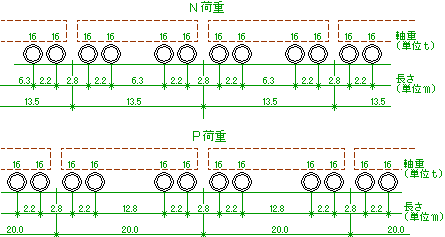

| 橋りょうの負担力 | 橋りょうは、第3図に示す標準活荷重(N荷重及びP荷重)に耐えるものでなければならない。 ただし、旅客専用線に使用する橋りょうに対してはP荷重のみによることができる。 |

実車両の軸重は、16tをこえてはならない。 (注)「実車両の軸重」とは、形式図記載の空車重量(実測値)に所定装備品をとう載し、旅客及び職員の定員が乗車した場合の重量を加えた静止時の軸重をいう。 | 第10回委員会で一応決定をみたが,その後貨物列車が電車貨車となったため、第13回委員会で変更された。 橋りょうの設計に当たっては、鉄鋼道橋設計仕方書(S31.9.29達第608号)に定められている許容応力度の低下、又は荷重係数等を考慮する必要がある。 |

10,13 |

| 停車場 | 1.本線有効長 500m以上 ただし、旅客列車のみの場合 450m以上 2.乗降場標準高さ(レール面上) 1,250mm 3.乗降場縁端と軌道中心間距離 (イ)通過列車のある場合 1,800mm (ロ)通過列車のない場合 1,760mm 4.柱類と乗降場縁端との最小距離 2.000mm 5.こ線橋口、地下道口、待合所、便所等と乗降場縁端との最小距離 (イ)通過列車のある場合 3,000mm (ロ)通過列車のない場合 2,500mm |

貨物線・回送線は、この基準によらないことができる。 |

一般(貨物列車を対象として) 15m(一車両平均長)x30両+50m(停止余裕)=500m 旅客列車のみの場合 25m(一車両平均長)x16両+50m(停止余裕)=450m なお、停車場配線に当っては、本線有効長より接触限界までさらに過走防護距離(約50m)をみる。 旅客電車の床面高さ1,300mmより50mmさげ 車両幅に車両の動揺を考慮してきめた。 |

13 18 18,19 18 18 |

| 電気方式 | 交流 25,000V | 電車線交流電圧と変電所設備、受送電設備、通信誘導対策等を検討し経済的な電圧を選んだ。周波数は、車両設備の簡素化、車両の軽量化等の見地から60サイクルに統一した。 | 18,20 | |

| 電車線高さ | 標準高さ(レール面上) 5,000mm | 車両限界高さに架線高さの変化量、レールレベルの変化量を考慮してきめた。 | 11 | |

| 運転保安設備 | 自動列車制御装置を設ける。 | 信号機は車内に設ける。 | 最高計画速度200km/hの高速度運転を行い しかも、列車時隔5分の高密度運転を行うので、連続制御式自動列車制御装置(A.T.C装置)を設備する。 運転指令業務の能率化を図るため、到着進路をほぼ自動的に設定する半自動化列車集中制御方式(C.T.C方式)を採用する。 |

19 |

第2図

第3図