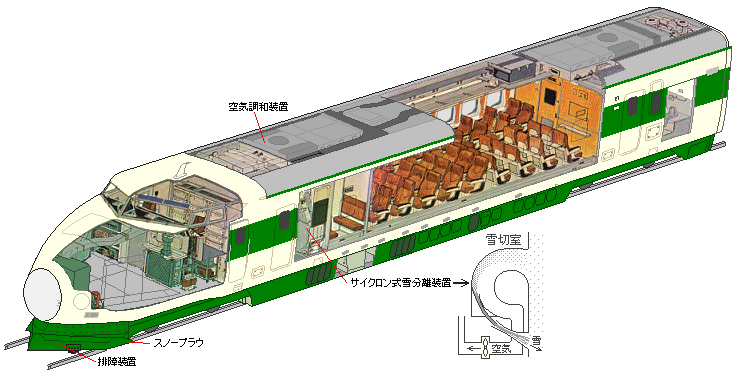

東海道新幹線の青のラインカラーに対しに雪解けの新芽のイメージの緑色のラインカラーを採用し、アルミ合金車体、機器を下から支えるボディマウント構造、寒冷地を走行するための耐寒耐雪構造、騒音対策を強化した3元バネ系PS201パンタグラフ、運転台にプラズマディスプレイによるモニター装置の搭載等に特徴がある。

東海道新幹線の青のラインカラーに対しに雪解けの新芽のイメージの緑色のラインカラーを採用し、アルミ合金車体、機器を下から支えるボディマウント構造、寒冷地を走行するための耐寒耐雪構造、騒音対策を強化した3元バネ系PS201パンタグラフ、運転台にプラズマディスプレイによるモニター装置の搭載等に特徴がある。

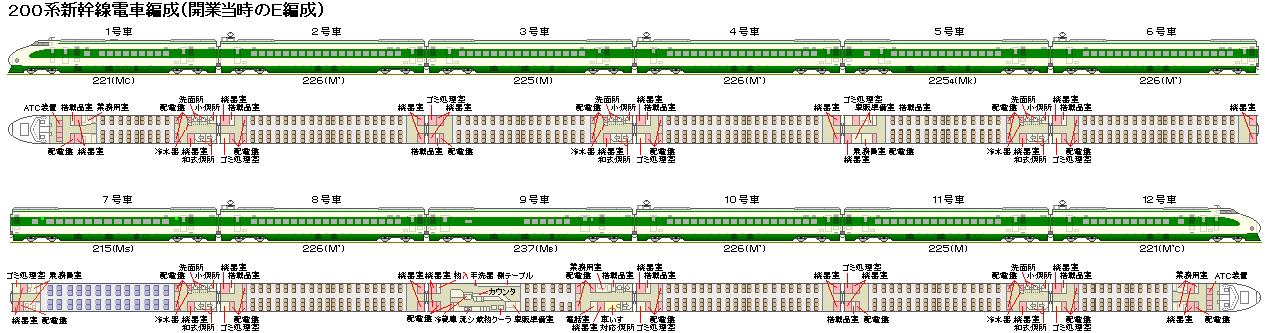

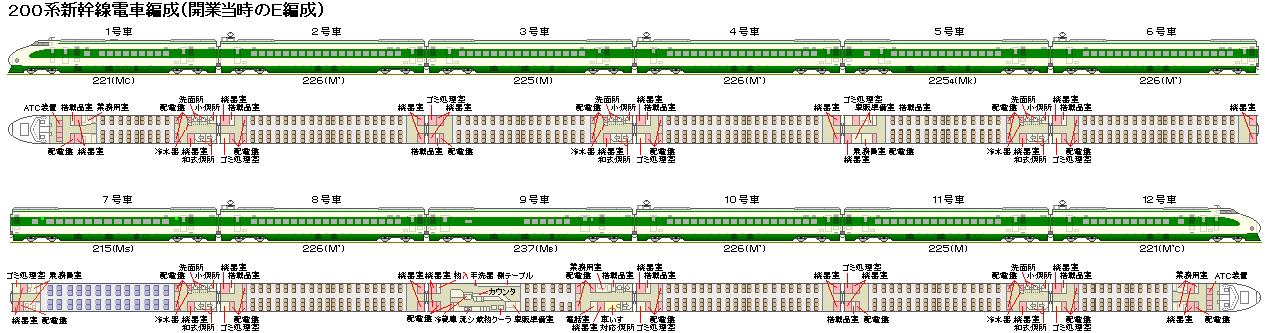

なお、編成を構成する各車両の形式と主な車内設備は次表のとおり。

| 形式 | 略号 | 称号 | 定員 | 車内設備 |

| 215 | Ms | 特別中間電動車 | 52 | 乗務員室、和洋式便所、小便所、洗面所 |

| 221 | Mc | 普通制御電動車 | 45 | (先頭車)運転室、業務用室、和式便所、小便所、洗面所 |

| 222 | M’c | 普通制御電動車(集電装置付) | 55 | (先頭車)運転室、業務用室 |

| 225 | M | 普通中間電動車 | 80 | 和式便所、小便所、洗面所 |

| 2254 | M | 普通中間電動車 | 70 | 乗務員室、事販準備室、和式便所、小便所、洗面所 |

| 226 | M’ | 普通中間電動車(集電装置付) | 95 | |

| 237 | MB | 普通食堂中間電動車 | 28 | (半室ビュフェ)業務用室、電話室、和洋式便所、小便所、洗面所 |

| 電気方式 | 交流25,000V 50Hz電圧変動範囲+20% −10% 短時間−20% |

| 車両編成方式 | 全電動車方式 M+M'の1ユニット方式 |

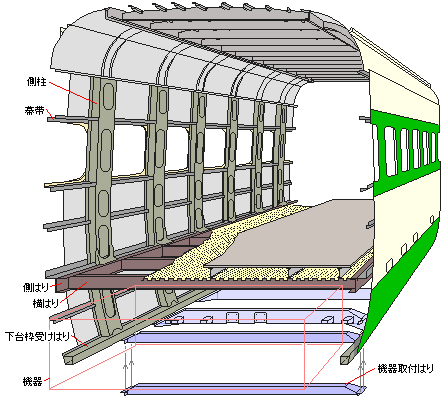

| 車体、ぎ装方式 | アルミ溶接構造 ボディマウント方式 |

| 1両当り重量 | 軸重17トン 以下 |

| 主要寸法 | 長さ25,000(先頭車25,150)mm 幅3,380mm 高さ3,975mm 床面高さ1,300mm パンタ折り畳み高さ4,490mm |

| 編成定員 | 1等:52名 2等:833名 合計:855名 |

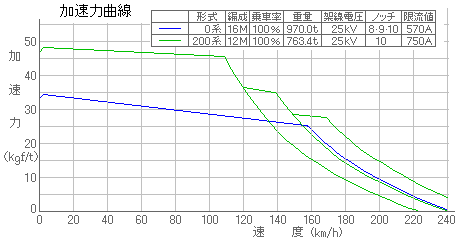

| 最高速度 | 210km/h(連続定格速度167km/h) 後に240km/h |

| 主変圧器 | TM202 外鉄形送油風冷シリコン油使用 1次:2,350KVA 2次:2,100KVA 3次:250KVA |

| 主整流器 | RS202 サイリスタ混合ブリッジを用いたサイリスタバーニア連続位相制御方式 定格出力2,014kW |

| 主電動機 | MT201 強制通風式補極付き直流電動機 連続定格230kW(475V,530A,2200RPM) |

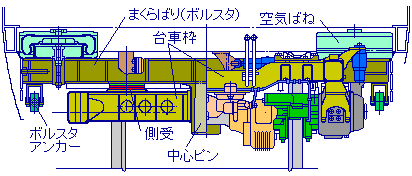

| 台 車 | DT201 空気ばね2軸ボギー IS式軸箱支持ウイング式軸バネ(ダンパ付き)車輪径910mm 固定軸距2,500mm |

| 基礎ブレーキ | 各車輪側ディスクブレーキ 空気−油圧変換(増圧シリンダー) |

| 駆動装置 | 可とう歯車付1段減速(WN)式 ギア比29:63=1:2.17 |

| 力行方式 | サイリスタ連続位相制御 |

| ブレーキ方式 | SEA発電ブレーキ併用全電気指令空気ブレーキ 速度・粘着曲線(μパターン)に沿ったチョッパ連続制御 |

| 保安方式 | 2周波ATC |

| サービス電源 | SC201静止形変換装置(補助トランス 補助整流装置 定電圧装置) :AC100V、DC100V 主変圧器3次:400V |

| 空気調和装置 | AU82(天井準集中式) 冷房25,000kcal/h 暖房PTCサーミスタ25kW以上(1台) |

| 汚物処理 | 循環式汚物処理装置 |

○詳細仕様一覧は、 ここ をクリックしてください(別画面)。

(2) 車体 ア、ボディマウント構造

ア、ボディマウント構造 小山試験線で各種防音車輪による騒音比較試験を実施したハット形ブレーキディスクを持つDT9020形台車も候補に上がったが、車輪近傍では各々一定の効果が認められたものの、車両全体や軌道を含めた全体的な沿線に対する効果としてはほとんど差が見られなかったため、従来の普通車輪を使用した962形試作電車のDT9019形台車に若干の改良を加えた新形式のDT201台車とした。

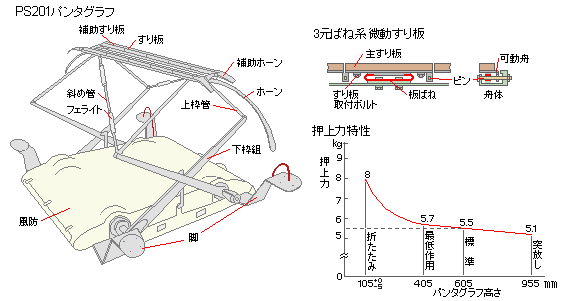

小山試験線で各種防音車輪による騒音比較試験を実施したハット形ブレーキディスクを持つDT9020形台車も候補に上がったが、車輪近傍では各々一定の効果が認められたものの、車両全体や軌道を含めた全体的な沿線に対する効果としてはほとんど差が見られなかったため、従来の普通車輪を使用した962形試作電車のDT9019形台車に若干の改良を加えた新形式のDT201台車とした。 基本構造は、菱形下枠交差枠、バネ上昇・空気下降式、標準作用高さ+300、-200mmの動作範囲等東海道用0系のPS200Aパンタグラフと同じだが、離線率やアーク音低減のため主すり板部を可動式二重舟方式として架線追随性能を向上した3元系ばね機構を採用して集電性能を向上し、さらに、風切り音対策、電波障害対策、立上がり力の強化等の改良を行なったPS201形を使用している。

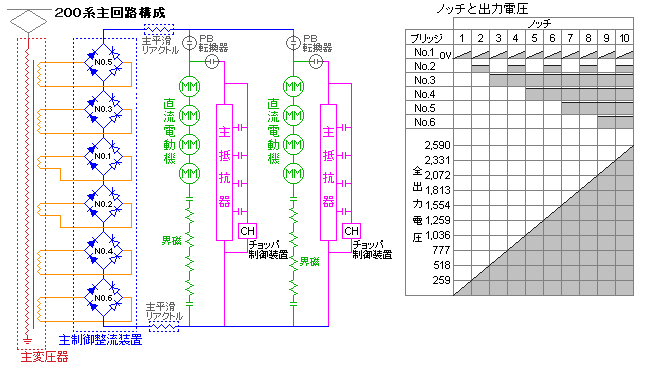

基本構造は、菱形下枠交差枠、バネ上昇・空気下降式、標準作用高さ+300、-200mmの動作範囲等東海道用0系のPS200Aパンタグラフと同じだが、離線率やアーク音低減のため主すり板部を可動式二重舟方式として架線追随性能を向上した3元系ばね機構を採用して集電性能を向上し、さらに、風切り音対策、電波障害対策、立上がり力の強化等の改良を行なったPS201形を使用している。 東海道新幹線電車では、主変圧器2次側の低圧タップ切換器により電圧を制御し、主整流器によって直流変換をして直流電動機を駆動しているが、200系電車では雪による粘着力の低下を考慮し、連続制御による滑らかな加速を得るため、サイリスク・ダイオード混合ブリッジを使用したバーニャ位相制御方式とし、直流電圧を連続的に制御している。

東海道新幹線電車では、主変圧器2次側の低圧タップ切換器により電圧を制御し、主整流器によって直流変換をして直流電動機を駆動しているが、200系電車では雪による粘着力の低下を考慮し、連続制御による滑らかな加速を得るため、サイリスク・ダイオード混合ブリッジを使用したバーニャ位相制御方式とし、直流電圧を連続的に制御している。

○詳細編成一覧は、 ここ をクリックしてください(別画面)。

(2) 大宮暫定開業(昭和57年6月23日:東北 11月15日:上越)| 1号車 221 | 2号車 226 | 3号車 225 |

4号車 226 | 5号車 225 | 6号車 226 |

7号車 215 | 8号車 226 | 9号車 237 |

10号車 226 | 11号車 225 | 12号車 222 |

| 1号車 221 | 2号車 226 | 3号車 225 | 4号車 226 |

5号車215 | 6号車 226 | 7号車237 | 8号車 226 | 9号車 225 | 10号車 222 |

| 1号車 221 | 2号車 226 | 3号車 225 | 4号車 226 | 5号車 225_4 | 6号車 226 | 7号車 249 | 8号車 215 | 9号車 226 | 10号車 237 | 11号車 226 | 12号車 225 | 13号車 222 |

| 1号車 221 | 2号車 226 | 3号車 225 | 4号車 226 | 5号車 225 | 6号車 226 | 7号車 225_4 | 8号車 226 | 9号車 249 | 10号車 248 | 11号車 215 | 12号車 226 | 13号車 225 | 14号車 226 | 15号車 225 | 16号車 222 |