31.東北・上越新幹線物語2/3(盛岡、新潟開業と小山試験線)

1.東北・上越新幹の開業まで

(1)建設着工と反対運動

東北、上越新幹線の着工の前提となる工事実施計画は、山陽新幹線での951形試作電車での著大輪重対策に頭を痛めていたのと同じ頃の昭和46年10月14日に認可され、同年11月に国鉄によって東北新幹線東京都・盛岡市間が、12月に鉄道公団によって上越新幹線大宮市・新潟市間の工事が昭和51年度の完成を目指して着手された。

上越新幹線の起点は新宿駅を東京側の起点とする計画であったが、輸送需要、建設費、工期等を総合的に検討した結果、当分の間、東京・大宮間の線路を東北・上越両新幹線の列車が共用することとしたため、上越新幹線は大宮・新潟間となっている。

大宮以北は地元の協力もあり、用地取得や建設工事はほぼ順調に進んだが、人口密集地の大宮以南は認可によりルートが公表されると10月に埼玉県伊奈町町議会が東北・上越新幹線によって町が3分割されるとして建設反対を、続いて11月には戸田市議会が新幹線通過反対を決議するなど次々と反対運動が起きた。

更に、昭和48年になると、地下で通過する予定だった埼玉県南3市のルートを軟弱地盤による構造物の変状、地下水汲み上げによる地盤沈下、井戸の渇水等の問題から地上の高架橋構造に変更し、通勤新線を併設する新計画を公表すると地元自治体の建設反対決議等の猛反対を受け、測量のための現地立ち入りもできない状況になり、その年の秋の第一次オイルショックによる総需要抑制策の影響もあって工事は大幅に遅れることになる。

また、認可時には東北・上越新幹線は東京駅に乗り入れて東海道・山陽新幹線と接続する計画であったため、速達性向上の点からルートを直線にして停車駅数を少なくすることから上野駅は建設予定に含まれていなかったが、新幹線が上野公園の地下を素通りされては北の玄関口の上野、浅草の町が寂れてしまうことから、

台東区は上野駅設置を各方面に強力、かつ粘り強く請願、昭和47年2月には住民側に立った都知事が公害を理由に上野公園地下通過に反対し、こう着状態になってしまう。

さらに、昭利50年3月11日には山陽新幹線・岡山-博多間が延長開業したものの、騒音・振動等の公害に対する批判も強くなり、同年7月には環境庁から「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」の告示がなされ、騒音・振動等環境対策面での課題も抱えることになる。

しかし、関係者の粘り強い地元協議や環境問題への取り組み、東京北口通勤輸送対策としての通勤別線の早期建設(現在の埼京線:昭和60年9月30日開業)が昭和53年12月に、第3セクター運営による大宮〜小針間(伊奈地区)の新交通システム建設(現在の埼玉新都市交通:昭和58年12月22日開業)が昭和53年11月に認可されたことなどにより、裁判、用地取得、環境問題、埋蔵文化財、感情的なもつれなどでの個々の問題はあったものの、都内、県南3市内の工事にも順次着工可能となってゆく。

上野駅設置問題についても、建設工事の遅れと、昭和49年に入って東海道新幹線で経年と列車本数の増加に伴い輸送障害が多発したため、国鉄内でその対策について総合的な検討が行なわれ、その結果、東京駅の配線計画を見直して東海道・山陽新幹線用に3面6線を確保、東北・上越新幹線は2面3線で対応することとし、収容能力不足については、旅客流動、都市機能等を総合的に検討して上野駅地下に2面4線の地下駅を新設することを昭和52年末に決定したことによって収束に向かい、台東区の悲願が達成されることになった。

(2)新たな技術開発

○環境対策試験(詳細は、後述)

昭和50年の環境庁告示等社会問題化してきた新幹線の騒音・振動等の環境問題に対応するため、建設工事の進んでいた東北新幹線小山地区約40kmを総合試験線として活用して、車両や地上設備の騒音・振動などの環境対策、万一異常時が発生した場合の対策、高速走行性能や保守省力化等の新幹線の将来に備える技術の開発のための各種試験を実施することが決定され、

昭和53年から約2年間、全幹網対応として昭和48年に製作された961形試作電車と新製の東北・上越新幹線用量産先行962形試作電車(後の925-S2)の2編成を用いて走行試験が実施された。ここでその1で紹介した961の活躍の場がやっと訪れることになった。

○雪害対策試験

東海道新幹線では関ヶ原地区の降積雪により開業後輸送障害が多発し、現在でも徐行等が余儀なくされている。降積雪、寒冷地域を走行する東北・上越新幹線の雪害対策は東海道での経験から大きな課題であったが、過去の降積雪データ等から、東北新幹線では積雪量が少ないので高架橋上に雪を貯めておく貯雪方式が、

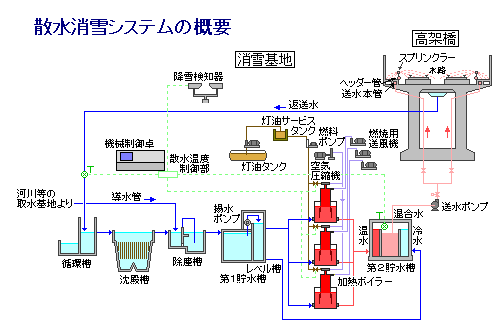

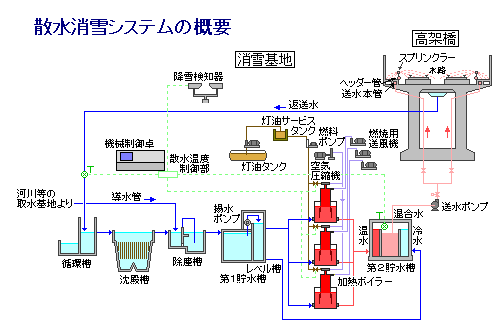

上越新幹線では越後湯沢から新潟間が日本有数の豪雪地帯となるため、高架上に温水を撒いて雪をほぼ完全に溶かす散水消雪方式が採用された。

この方式は、右の図にあるように河川水を汲み上げてボイラーで加熱し、10℃程度に調節、降雪を検知するとその温水を軌道上に撒いて雪を溶かし、1から2度になって戻った水を再度加熱して軌道上に撒く循環式散水消雪システムである。撒いた水の90%程度は戻ってくるので河川等から取水する量はこれを補う量ということになる。

本線には月夜野から新潟車両基地までの明かり区間約80kmに4取水基地、29散水消雪基地が設けられることになったが、全く新しいシステムであり、散水量、散水温度等が設備規模を決定するため、上越新幹線では認可後すぐに新潟県九日町に約1kmの高架橋を建設、昭和47年12月から52年まで6冬にわたり散水消雪試験を重ね、

昭和53・54年の冬には新潟平野の長岡、月潟の2基地で本設備の消雪基地を建設して散水消雪システムの総合機能確認を行なった。

一方、200系の車両性能確認や消融雪試験等を実施するため早期完成をめざした東北新幹線の仙台(車両基地)-北上間約115kmでは、昭和54年10月1日から完成した地上設備に対する設備監査が開始された。設備監査とは本社が施行局に対して行なうもので、

出来栄え、整備状況、各種基準との照合等について確認する地上監査とそれに引続いて実車走行によって行なう総合監査に区分される。

10月30日から新製の7両編成925形電気軌道総合試験車(後の925-S1)の車両が順次仙台車両基地に搬入され、地上監査が12月10日に終了すると、翌11日からは組成された925編成を使用した入線架線試験、ATC現示試験、速度向上試験などの総合監査が実施され、

昭和55年2月18日全線210km/h運転が行なわれた。

これと並行して、また2月20日から28日までは専ら雪試験が行なわれ、人工的に雪を積んだスノーベッド区間での車両の排雪走行性能や耐寒耐雪構造確認試験等が実施されたが、何分自然を相手にするものであり、十分な降積雪には恵まれなかった。監査、雪試験終了後は乗務員の養成訓練が行なわれた。

昭和55年12月16日からは更に気象条件の厳しい北上-盛岡間も完成し、完成した営業用200系E1、E4の2編成を新たに加えて翌年1月16日から仙台-盛岡間168kmに試験区間を拡大して2冬目の雪試験を実施した。

上越新幹線では、長岡〜新潟(車両基地)間約60km間で完成した散水消雪設備の実車走行下での動的試験を実施することとなり、昭和55年9月24日から完成した地上設備に対する設備監査を実施、10月31日に終了すると、11月5日からは10月1日から順次搬入された営業用12両編成200系電車E2、E3の2編成のうち、

E2編成の1〜8号車の8両と小山から持ってきた測定用パンタグラフを持つユニットの962形試作電車の5、6号車の間に新製の軌道試験車921-41を組み込んだ11両編成の通称E2'編成を使用した総合監査が開始され、11月28日から速度向上試験に移り、順次速度を向上させ12月12日速度210km/hを達成し、

監査を終了すると共に、12月15日からは翌年3月31日まで雪対策試験が実施され、制御方法の見直し等課題が明らかになり、その後の改善に生かされた。

昭和56年11月10日には越後湯沢-長岡間の総合監査が完了し、12月1日から翌年3月31日まで越後湯沢-新潟間約125kmで営業用車両によって全般的な雪対策設備の機能確認試験が行なわれた。

200系E2編成と962の5、6号車を組合わせた試験用特別編成 E2'編成

| 200系量産車の一部 |

軌道試験車 |

962編成の一部 |

1号車

221 |

2号車

226 |

3号車

225 |

4号車

226 |

5号車

225 |

6号車

226 |

7号車

215 |

8号車

226 |

9号車

921-41 |

10号車

962-5 |

11号車

962-6 |

○軌道狂い設定試験

乗り心地等に影響を与える軌道狂いの管理は10m弦正矢によって行われてきたが、それまでの走行試験の結果等から新幹線のような高速運転を行う車両では特に長波長狂いの管理の重要性が指摘されるようになり、一層の乗り心地の改善と将来想定される210km/h以上の運転における軌道管理のポイントを明らかにするため、燕三条〜新潟間の高架橋上約25kmを利用して人工的に長波長の軌道狂いを設定して走行試験を行うことになった。

軌道狂いの設定工事は雪の消えるのを待って昭和57年3月1日から開始され、4月5日からはE2'の11両'編成を使用した速度向上試験、4月13日から走行試験(その1)、4月20日から車両条件を若干変更して試験走行(その2)が実施された。その後軌道狂いを修復し、5月10日に高速軌道試験車により軌道状態を確認した上で通常の列車走行に供された。

(3)大宮暫定開業と上越新幹線中山トンネル出水事故による東北・上越新幹線の分離開業

それまでの東北・上越新幹線での試験走行の結果と全体の工事進捗状況を総合的に判断し、大宮以南は用地取得や地元協議の遅れ等から工事が大幅に遅れているため国鉄は大宮暫定開業を決断し、昭和55年12月24日に昭和57年春大宮暫定開業、昭和59年度上野開業を発表した。

この計画に則り、昭和56年に入ると、4月には東北・上越新幹線総合指令本部が発足するなど開業に向けた体制が順次整備されていった。

しかし、榛名山や谷川岳の下を通る上越新幹線ではトンネル工事での苦悩が続いていた。最初に着手した世界最長の山岳トンネルである大清水トンネルが昭和54年1月25日に着工以来7年目で貫通し、大きな山を越えたようにみえたが、3月18日に多量の被圧水を伴った末固結の八木沢層に悪戦苦闘をしいられていた中山トンネルで異常出水事故が発生し、四方木工区全体が水没、さらにこの2日後の3月20日には大清水トンネル保登野沢工区で掘削機解体中に油に引火、トンネル貫通で風通しが良くなっていたために大火災となって16名の尊い生命が失われた。

懸命の復旧作業によって同年9月に入って中山トンネルの水が止まり、揚水を開始、軟弱地質を極力避けるため一部ルート変更を行なって事故発生以来約1年かけて復旧した。しかし、早期完成を目指して再着手したのもつかの間、昭和55年3月8日、今度は高山工区で再び大出水事故が発生し、復旧が完了したばかりの四方木工区共々坑内が完全に水没するという未曽有の事故となった。

この中山トンネルの工事工程が即、上越新幹線の開業に影響する恐れが出たため、再度ルート変更を行い懸命に復旧に努めたが、この時期の二度目の大規模な出水事故の影響は大きく、昭和55年12月に昭和57年春大宮暫定開業を公表していたが、ついに56年8月になって東北新幹線との同時開業を断念し、約5ヶ月遅れの57年11月とすることを決定、公表した。

東北新幹線の仙台以南は残りの区間が順次完成し、昭和57年3月21日からは全線を使用した訓練運転を開始した。最終的な確認となる大宮-盛岡間の開業監査は昭和57年6月15、16日技師長を団長として行なわれ、17日には23日の開業に全ての面で支障なしと総裁に報告、21、22日の総点検を経て23日に東北新幹線は開業した。

上野-大宮間は7両編成を連結した185系電車による「新幹線リレー号」が運転された。

|

|

: |

| 8号車 |

9号車 | 10号車 |

11号車 | 12号車 |

13号車 | 14号車 |

|

上越新幹線は長岡-新潟間に続いて越後湯沢〜長岡間を昭和56年7月27日から設備監査を開始して8月6日に終了、9月30日からは総合監査に移り、11月9日に210km/hを達成し、監査を終了した。

大宮-越後湯沢間は大宮-高崎間、高崎-越後湯沢間に分けて監査を実施したが、実車を使う総合監査では925-S1電気軌道総合試験車7両編成を仙台車両基地から回送して使用した。

そのうち、大宮-高崎間は工事の遅れていた伊奈地区の完成を待って昭和57年5月29日地上監査を完了、6月1日に総合監査を開始し、6月16日までに160km/hまでの速度向上を行った。高崎-越後湯沢間は中山トンネルの完成を待って6月19日地上監査を完了、22日から総合監査に入り、7月12日以降、大宮-越後湯沢間を通して160km/h以上の速度向上試験を開始し、7月21日、210km/hを達成し監査を終えた。

これにより、上越新幹線の設備監査を全て終了し、7月23日から11月14日まで大宮〜新潟間における乗務員の訓練運転が行なわれた。

その間の11月4、5日には国鉄技師長を団長とする開業監査が実施され、13日に総点検を実施後、上越新幹線は東北新幹線に約5ケ月遅れの昭和57年11月15日無事開業した。

(4)上野暫定開業

小山試験線での高速走行試験結果や昭和56年9月27日、フランスTGVがパリ〜リヨン間で260km/h運転を開始したことなどから速度向上の気運が高まり、昭和57年12月列車速度調査委員会から上野開業時の最高速度を230km/hに向上することを計画、詳細は早急に詰めることになった。その後、925-S2編成による高速走行試験等の結果から昭和59年2月の常務会で車両の最高速度は240km/hとし、全「やまびこ」編成を240km/h運転とすることになった。しかし、上野開業増備車21編成では不足するため、大宮暫定開業で投入した36編成のうちの5次車の7編成を240km/h運転に改造することになった。

上野-大宮間28kmは自治体や住民の建設反対運動などによって用地買収や地元協議が遅れたため、本格的に工事に着手できたのは昭和56年になってからで、地下4階2面4線の新幹線上野駅新設、田端車両基地の切換え、営業線近接工事、環境対策等で難工事が連続したため工事に時間がかかり、大宮暫定開業となってしまったが、それらの課題を解決しながら工事を進め、昭和59年5月23日には東北・上越新幹線上野-大宮間を昭和60年3月に開業することを発表した。

昭和60年1月16日〜2月20日まで地上監査を実施、この区間は西日暮里〜大宮間に急カーブ(曲線半径600〜800m)が多いため最高速度110km/hとしており(騒音問題等での反対地元との協議の結果とも言われる。しかし、最高速度を上げても曲線制限で時間短縮効果はあまりない。)、実車を使用した監査等は極力見直して短縮し、総合監査は21日から22日の2昼夜でS1とS2の2編成を使用して本線と田端車両基地内を並行して実施、25日からは訓練運転を開始したが、机上訓練を事前に実施して期間を短縮して計画どおりの3月14日に上野まで延伸開業した。

東北新幹線では地元負担による新駅設置条件を整理し、水沢江刺、新花巻の2駅も同時開業し、200系1000番台を使用した「やまびこ」による240km/h運転が開始された。

(5)東京全線開業

東京-上野間3.6kmは昭和56年頃から東京都との協議も整い本格的に着工していたが、都心乗り入れのため用地取得は困難を極めた。更に、国鉄財政の一層の悪化が大きな問題になり、昭和58年8月には国鉄再建監理委員会の緊急提言によって建設凍結も話題になるなどしたたため建設工事はほぼ中断状態になった。

昭和62年4月に国鉄は分割・民営化され、新しく出来た新幹線鉄道保有機構が新幹線鉄道の施設の一括保有と貸付けを行なうことになったが、東京-上野間の建設工事は約半分程度が完成していたことから、同機構が建設主体となり、JR東日本が営業主体となって投資資金早期回収のため極力早急に完成させることになった。

建設工事は保有機構からJR東日本が全面的に委託を受け、当初3年間で完成させる計画だったが、用地交渉、高架下支障店舗の移転協議、トンネル区間の地上権設定等の協議が難航、御徒町トンネル陥没事故などもあり、計画から約1年遅れ、上野開業から約7年遅れの平成3年6月20にようやく全線開業を迎えた。

東京・上越新幹線は、昭和46年末に着工し、総工費1兆3600億円(東北:8,800 上越:4,800)で昭和51年度に完成させる予定であったが、全線開業には東北新幹線東京-盛岡間496.5km(工事延長)の工事費は2兆9300億円(上野-東京間1300億)に、上越新幹線大宮-新潟間269.5kmは1兆6,860億円で合計4兆6170億円(60億円/km)に増加し、

平成3年の完成までに20年も要した。

営業用車両も450両、550億円から684両、2,128億円に増加した。

もともと寒冷地を走行するため、東海道新幹線の関が原地区の輸送障害の反省から本格的な雪害対策を採用することとしたため割高であったが、都心部を通過する新幹線の用地取得や地元協議の難航、昭和48年10月と昭和53年12月の二度の中近東の紛争に端を発する石油危機による物価の異常上昇と総需要抑制策として工事の実質的な凍結、騒音・振動などの沿線環境対策、昭和53年2月と6月の宮城沖被害の復旧と地震対策強化等がその原因といわれている。

2.小山新幹線総合試験線

(1)試験線の必要性

昭和50年10月27日の第201回国鉄常務会で新幹線総合試験線の必要が認められ、具体的に計画が動き出した。

その必要性としては次の3点が挙げられた。

| ア | 昭和50年7月29日に環境庁から告示された「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」に対処するための技術開発や振動関係をも含めて効果的な対策の開発。 |

| イ | 新幹線総合調査委員会においても検討が行われている現在営業中の新幹線に対する保安施策、異常時対策等に関する技術開発、現在の新幹線において発生する諸問題解決のための実態把握とその事故防止対策の確立、事故発生時の復旧処置の改善など輸送の混乱を最小限にとどめる方策の開発 |

| ウ | 各分野におけるメンテナンスフリー化、保守作業の省力化、高速域走行技術等新幹線の将来に備えるための技術開発。 |

ア項に関しては、公害問題の高まりから環境基準が主として住居の用に供される地域では70デシベル以下等80デシベルでさえクリアできない当時としては極めて厳しい数字であったこと、イ項に関しては、開業以来設備の酷使等によって昭和49年ごろ輸送障害が多発したことから新幹線の安全と安定輸送を確保するため昭和49年10月28日に「新幹線総合調査委員会」を設置したことに呼応するものである。

これらの技術開発は従来からも鋭意行われてきたが、現象解明、対策の効果確認などの点で技術開発上不可欠である試運転が当時ではほとんど不可能となってきたことが最大の問題点とされた。その原因としては、

・列車本数の増加によって、保守作業との関連を含めてダイヤ上の余裕がなくなった。

・環境問題上夜間帯の試験実施が困難となって来た。

等をあげることができる。

もちろん必要な試験のうち、定置試験換、試験台試験等でシミュレートできるものについては、そうした設備を十分利用することはいうまでもないが、実車走行によらなけれは確認できないものも多い。そこで以上のような制約を解消し、各種試験を能率的に行うことができる試験線の設置が必要であるとされたる。

(2)試験線の具体的計画

ア 試験線区の選定

試験線区の具備すべき主要条件は、

| ・ | 新幹線車両の走行試験としては、40km程度の線路延長を必要とすること。 |

| ・ | 実用化時の保守条件等を検討するために長期走行試験を行うこと、試験項目が多岐に亘ること、項目の中にはできるだけ早急に結論を得たいものが含まれていることなどから、試験開始時期ができるだけ早く、かつ試験専門に2年以上の期間が確保できること。 |

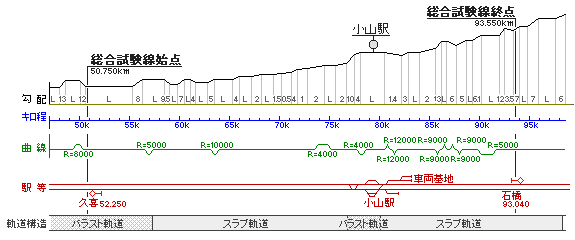

であり、この観点から建設中の東北・上越新幹線の工事進捗状況を調査した結果、東京起点50.8Km(埼玉県久喜市)−93.6Km(栃木県下都賀郡石橋町)の通称小山地区が試験線区として最も望ましいとの結論を得た。なおこの機会を失すると、試験線区は整備5新幹線の建設時まで待つことになり大幅な遅れを覚悟しなけれはならなくなる。

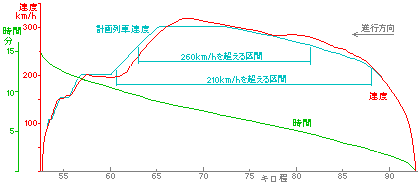

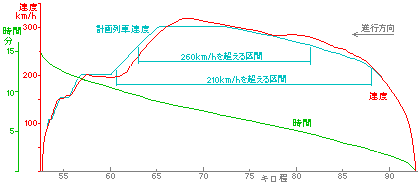

試験線区の縦断、平面線形を下図に示す。

イ 試験項目

試験項目としては以下のようなものであった。

| 試験の目的 | 具体的な内容 |

| (ア)騒音・振動対策試験 |

・騒音関係

営業線では実施困難な試験を主体に、弾性車輪、防振スラブ、低騒音パンタグラフなどの音源対策及び建築限界、車両限界変更をも含めた防音壁、車両スカートなどの遮音・吸音対策について試作・試験を行い、また走行安全性、保守、耐久性の面からも検討を加え、総合的な見地からの試験を行う。

・振動関係

各種構造物、地盤条件などにおける振動の基本性状を調査し、複雑な振動機構を解明するとともに、弾性車輪、防振スラブ、各種低振動構造物などの振源対策、また発泡ウレタン壁などによる振動遮断工法などの伝播経路対策について効果試験を行う。

|

| (イ)保安施策、異常時対策試験 |

・架線−パンタグラフ系の相互作用などを把握するための実地試験及びその事故防止対策試験、レール折損事故、架線事故など事故発生時の復旧処置の改善試験、レール折損箇所探知装置、パンタグラフ衝撃検知装置などの技術開発事項の実用化試験並びに保守作業環境の改善試験を行う。 |

| (ウ)新幹線の将来に備えるための技術開発試験 |

・新幹線の将来に備えて車両、電気、軌道、構造物全般についてのより高度な技術開発を行うことを目的として、各分野におけるメンテナンスフリー構造の開発とその効果確認、パンタグラフ・車輪自動検測装置、高速軌道検測装置等の保守作業近代化・省力化装置の性能試験などのほか、961形試作電車を使って、営業線では実施困難な高速域における車両性能、電力・信号特性、軌道・構造物動特性などの性能試験、保守条件を検討するための長期走行試験を行う。 |

| (エ)その他 |

・量産先行試作車試験

東北・上越新幹線用量産車の性能確認を目的として走行試験を行う。

・青函トンネル対応技術開発試験

広狭併設軌道用分岐器等の性能試験を行うことが考えられる。なお、全幹網関連として、雪害対策試験を行う必要があるが、これについては東北新幹線北上〜盛岡間などの降積雪区間の完成をまって別途総合性能試験を行うこととする。

|

試験行程としては、各種性能試験のほか、保守条件などを検討するための長期走行試験を行う必要があり、騒音・振動関係試験については、項目が多岐に亘り、かつ仮設物の設置、除去を数多く繰り返すことになるので長期間を要すること

から全体の試験期間は約2年間とした。

試験設備としては、複線とし、試験効率を上げるため2線のうち少なくとも1線については逆方向についてもATC制御による方式とし、仕・交番検査、臨時検査等が可能な検修設備を設けた。

組織としては、新幹線総合試験線計画の具体化を促進し、試験準備の万全を期するため試験推進プロジェクトチームが本社内に設立された。

昭和53年4月からは車両基地等を使用開始、961形試験電車は浜松工場で全般検査、一部改造を受け、同下旬から軌道試験車を含めて大井基地から陸送を受け、5月下旬には編成として組み立てられ、構内試験運転が行なわれた。地上設備についても完成した4月下旬から地上監査を受け、5月12日には終了。実車両を使った総合監査が当面使用しない上り線を除き下り線で6月5日の入線試験から開始されたが、この日が東北で初めて新幹線が走行した日といえる。

6月9日の小山駅で開設式が行なわれた。7月10日には210km/hまで達し、7月18日にはこれも終了、翌日からの試験開始が可能と確認された。8月8日からは961による本格的な試験走行が開始され、11月からは騒音、振動対策試験が行なわれた。

翌54年1月には東北・上越新幹線の量産先行試作車の962形試作電車が基地に搬入され、2月22日の210km/h受取走行試験後2〜4月は地上で定置、調整試験等を実施し、5月14日から基本性能試験等の走行試験を開始した。

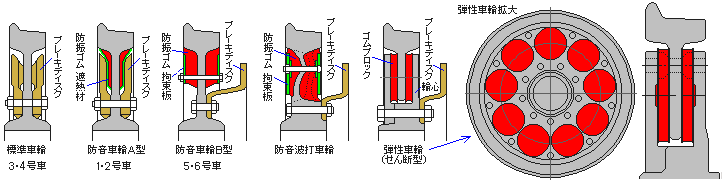

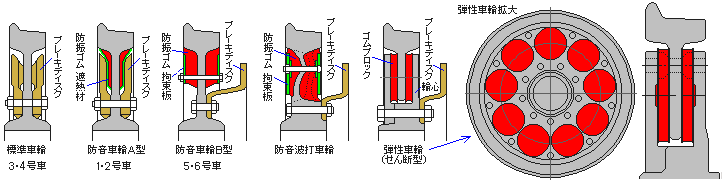

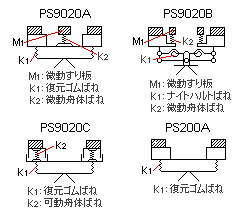

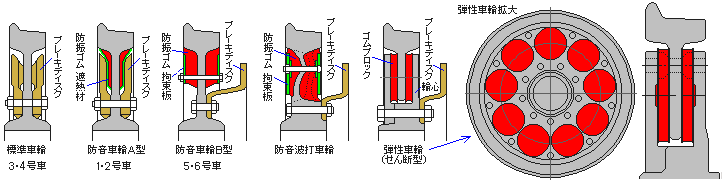

962にはDT200台車に耐寒耐雪機能を付加したDT9019台車(1〜4号車)、ディスクの熱変形や雪噛みこみを考慮し下記のような防音車輪の試験もできるハット形ブレーキディスクとキャリパ式基礎ブレーキ装置のDT9020台車(5〜6号車)で新製され、途中から5、6号車の台車を軸ばね氷結対策に円筒ゴム案内方式のDT9021台車に取替えて試験した。

各台車には下図のような防音車輪を装着しており、それらの騒音低減効果試験も実施された。弾性車輪はSAB形と呼ばれるせん断タイプでドイツのICEの圧縮形とは違っている。新幹線としては初めて210km/hの走行を行なっており、短時間ではあったが走行性能に問題はなく、

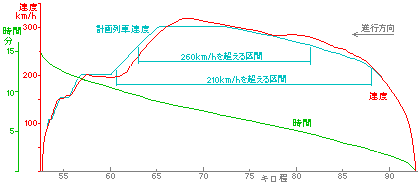

昭和55年には速度向上試験等を実施し、速度向上試験では5月29日に最高速度261km/hを出している

昭和55年6月6日には小山新幹線総合試験線でのテストが終了したが、この試験線では多くの成果が得られ、新幹線に適用されていった。車両関係の代表的な結果を紹介する。

○高速走行試験

210km/h以上の高速域での車両、地上特性、環境問題等を把握するため、961形試験電車による300km/hまでの高速走行試験が実施された。

事前に車両では260km/h以上で80%界磁にするための弱め界磁追加、限流値590A→680A増、台車特性の調整等を行い、ハット形ブレーキディスクも試験台で300km/hからブレーキをかけて安全なことを確認した。

地上では架線電圧を28.5kVに昇圧、軌道は軌道整備、レール踏頂面削正を行なった。

昭和54年10月から速度を向上し、11月28日には292km/hを出して昭和47年2月に951形試験電車が出した286km/hを7年半ぶりに更新。11月30日には304km/hを記録し、当初の目標であった300km/hを超えた。速度向上試験の最終日の12月7日には試験線の最高速度に挑戦し、319km/hを達成、これが国鉄での最高記録になっている。

車両性能上は330km/h程度まで出る可能性があったが、限られた試験区間であるため、安全上ブレーキ距離を確保する必要があり、加速時間は制限されていた。直流電動機の整流状態、架線離線等ほぼ限界に近い状態にあったといわれている。

その後、昭和55年5月2日から17日にかけても260km/h走行試験を実施し、1415日には961が260km/hで962が210km/hでの高速すれ違い試験等も行なわれた。

○騒音対策

営業線では試験実施が困難な各種対策の選抜、効果確認、それらを組合わせた総合試験、騒音の音源解析試験が実施されたが、車両関係では、961を主体に集電系騒音対策と台車転動音対策が試験された。

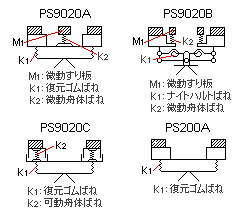

パンタグラフの舟体の追随性を高めた3元バネ系試作パンダグラフPS9020A,B,Cの3種類を試作、比較試験の結果、何れも離線率は従来の約半分になったが、地上では転動音に影響されて評価が難しく、SN比の比較的良好な高音成分や離線率からPS9020Cを選択し、これが200系のPS201の原型となった。

鉄道騒音として最もパワーの大きい車輪転動音は、防音壁の設置によって沿線地域への影響をかなり軽減できるが、転動音自体の低減も不可欠と考えられるので、車両側の対策として各種対策車輪を試作し、選抜試験を実施した。台車枠に制振材を注入した側板台車や床下吸音材の効果などもテストした。

試作車輪は、大別すると、防音(制振)車輪と弾性車輪で、前者は車輪の振動エネルギーを熱として散逸させる制振材を取付け、振動を抑制することを狙い、後者は車輪リムとウェブの間に防振ゴムを挿入し、レールへの負荷効果の低減をはかったものである。

弾性車輪については、特に高速走行時の安全性が懸念されたので、台上試験のほか、予備走行試験を行い問題がないことを事前に確認した。

結果を要約すると、車輪近傍(または車両床下)騒音のレベルは標準>防音A型>防音B型>波打防音>弾性の順であり、最もレベルの低い弾性車輪は標準車輪より2〜3dB(A)低い。一方、対策による車輪振動の低減は騒音の低減にくらべかなり大きく、スペクトルの傾向も近傍騒音とは異なるなど、騒音と振動との対応は良くないこともあきらかにされた。なお、指向性マイクロホンによる線路近傍騒音データと軌道各部振動データとの対比などにより、少なくとも現在の新幹線では転動音に対する車輪の寄与はレールより小さいことが推定され、音源解析上貴重な資料を得た。

空力音対策としては、屋根の平滑化、車端ほろの改良などを取上げた。ほろの改良では、雪対策も兼ねて従来の部分的外ほろの代りに全断面外ほろを試験し、更に、961形試作電車では両タイプの比較を行った。車端ほろ付近を主体として、空気乱れ流速を測定し、音源解析のための基礎資料を得たが、空力音自体の差異を把握するには至らなかった。なお、音源解析試験により、逆L型防音壁設置区間では全断面タイプが転動音の遮蔽に有利であることを示した。

索引に戻る