28.東北・上越新幹線物語1/3(山陽新幹線から全国新幹線網へ<951と961>)

1.山陽新幹線の建設

(1) 建設の経緯

戦後経済復興と共に逼迫しつつあった東海道線の輸送能力向上のため、当時の十河国鉄総裁は東海道線の線増を狭軌でなく反対意見が多かったが広軌別線線増工事として新東海道線(東海道新幹線)の建設を推進、昭和39年10月1日開業した。

その事前の評価を覆す大きな成果から、予想される山陽本線の輸送の行き詰まりに対しても新幹線で対処することになり、大阪〜岡山間の線路増設(山陽新幹線)について昭和40年9月9日に運輸大臣の認可を得、昭和42年3月に工事に着工した(昭和47年3月15日開業)。

この頃から東海道新幹線の成功に刺激されて全国に新幹線を伸ばすべきであるという声が起こり、様々な構想が発表され、たとえば昭和44年の新全国総合開発計画では約7,200kmの新幹線網の整備構想を発表するなど、政治色が強まって行く。

国鉄は続いて山陽本線岡山・門司間、鹿児島本線門司・博多間線路増設(山陽新幹線)を昭和44年6月18日の理事会で決定、同日総裁から運輸大臣へ認可申請を行なった。鉄道建設審議会ではこの山陽新幹線建設について審議を行い、

「岡山-博多間は輸送の現状から勘案して線路増設工事として早期に建設することを認めるが、山陽新幹線以外の新幹線網は国土の均衡ある発展と利用のための交通体系の整備という観点から判断すべきであり、

早急にこのための法案を検討するものとする。」と6月25日に決議された。条件は付いたが、この線増計画は年9月12日に認可され、工事は昭和45年2月着工された(昭和50年3月10日開業)。

(2) 山陽新幹線技術基準調査委員会

東海道新幹線の計画時には技師長を委員長とする新幹線建設基準調査委員会が設けられて新幹線の技術基準が審議された。

山陽新幹線の建設時にもそれ以降の技術の発達と東海道新幹線開業後の種々の経験を生かし、より進んだ山陽新幹線の建設をめざして、線路、電気設備、車両などの構造基準その他必要な技術的事項を調査審議するため、昭和40年9月17日に技師長を委員長とする「山陽新幹線技術基準調査委員会」が設置され、

昭和41年5月13日までに7回の委員会、29回の分科会を開催して最高速度、夜行列車運転、編成両数、曲線半径こう配、施工基面幅、緩和曲線などの線路選定に必要な事項や指令方式等についての審議、決定された。

ここで決定された主な事項がその後の山陽新幹線、東北・上越新幹線の基準になっている。

主なものとしては、次のような項目が決定した。

| 最高速度 | ・最高速度は、とりあえず東海道新幹線と同じとするが、曲線半経、こう配等将来改造の困難なものは、技術的発達を阻害しないよう配慮する。

・最高速度は、現在の計画最高速度200km/hに相当するものとして250km/hを考える。 |

| 曲線半径 | ・停車場を除いた本線における曲線半径は、4000m以上を標準とする。 |

| こう配 | ・原則として、本線における最急こう配は、15‰以下とし、10km間の平均こう配を12‰以下とする。 |

| 総合司令所の位置 | ・総合司令所は、東京に統一する。ただし営業指令関係の設備を大阪に置くかどうかは、今後工事の実施段階までに検討する。 |

これらの基本事項のほかに、軌道構造、き電方式、車両性能等に関する諸事項があるが、これらはやや細部に渡り、かつ工事の計画、設計と並行して進めるべき性格のもので、決定までには若干の時間を要することから別途検討することとされ、同委員会は昭和41年6月29日廃止され、事項の山陽新幹線建設委員会に引き継がれることになる。

(3) 山陽新幹線建設委員会

引き続き、同年7月1日に、山陽新幹線の建設に係る事項を総合的に調査審議し、その推進を図るため、副総裁を委員長とする「山陽新幹線建設委員会」が設置され、本委員会と営業運転、輸送設備、線路設備、電気設備、車両の5分科会において、

| 1 輸送方式、営業体制等の基本事項に関すること |

| | ・輸送量、貨物輸送、列車運転計画、在来線との接続方式、収支、要員計画 |

| 2 駅設備、車両基地等輸送設備の総合的計画に関すること |

| | ・駅設備、車両基地及び検修基地、線路保守基地、運転保安設備 |

| 3 線路設備、電気設備、車両等の技術の基本事項に関すること |

| | ・線路設備(軌道構造、標準設計等)、電気設備(き電方式、架線方式、単線自動運転設備、ATC制御方式等)、車両構造(性能諸元、電気・機械構造、夜行・貨物列車形式等) |

などについて昭和43年4月9日までに6回の本委員会と22回の分科会で審議が行なわれた。

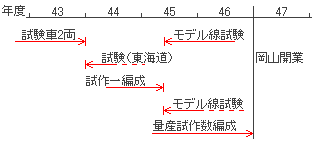

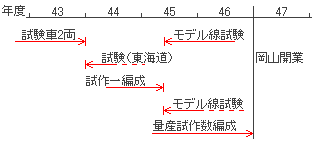

最後の委員会では車両分科会から開発中の新たな2両編成の試験電車の具体的な諸元が紹介され、開発予定は右図のような行程で進めることとされた。

また、性能試験の最高速度を280km/h以上として安全性を確認する必要があるが、東海道新幹線区間では試験走行が制限され、設備改良も必要になることなどから山陽新幹線の一部について工期を若干早めることにより試験線を44年末までに延長30km以上確保するよう要望した。

(4) 651形新幹線試験電車の登場

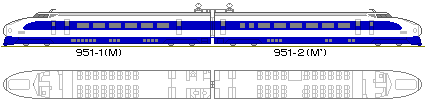

この2編成の試験電車が国鉄車両技術陣が0系後継の車両開発のため内部に設けた高速車両研究会でそれまで開発を進めてきた951形試験電車であり、昭和43年度末に完成した。

その主な仕様は

| ・ | 最高速度250km/h以上(主電動機MT916 連続定格250kW) |

| ・ | アルミ合金製スカート部の長い軽量車体(ボディマウント方式) |

| ・ | サイリスタ連続位相制御による力行制御、バーニアチョッパ制御による発電ブレーキ制御 |

| ・ | 速度指定による定速運転制御、後に定位置停止、定時運転などの自動運転制御(ATOMIC)機能追加 |

| ・ | 電磁渦電流ブレーキ(レール)、キャリパ式電磁油圧ブレーキ |

| ・ | トンネル内でも換気できる連続換気装置、床下取り付けユニット式空調装置 |

| ・ | 小曲線で回転抵抗を減らし、フランジ摩耗、レール摩耗防止を行なう台車 |

| ・ | 騒音対策の研究ができるスカートと車輪部の構造 |

等0系電車の後継車両として山陽新幹線での高速運転を可能とする意欲的な車両であった。

しかし、昭和44年になると、後述の全国新幹線鉄道整備法制定の動きが明確になり、これ以降の建設基準は新たに設ける新幹線建設委員会の山陽新幹線専門委員会の場で審議することになり、山陽新幹線岡山-博多間が着工した直後の昭和45年2月19日にこの山陽新幹線建設委員会は廃止された。

(5)新幹線建設委員会

引き続いて同日付けで全国新幹線鉄道整備法に基づく新幹線の建設に係る事項を総合的に調査審議し、その推進を図るため、副総裁を委員長とする「新幹線建設委員会」が設置された。

この委員会は、全国新幹線鉄道整備法に基づいて最も効率の良い新幹線を建設するため、建設に係る基本事項、管理運営の基本施設、輸送施設、車両などの技術の基本事項等について審議を行うことを目的としており、委員会は昭和45年3月6日の第1回から昭和47年11月22日の第7回委員会まで開催された。

委員会規程によって、営業運転、輸送設備、線路設備、電気設備、車両、山陽新幹線、青函本四連絡、雪害対策、騒音振動対策の9専門委員会を設置して審議が進められ、昭和46年7月8日の第6回委員会までに次のような審議成果が得られた。

この成果を基に昭和46年10月12日には東北・上越新幹線の工事実施計画を申請、14日には認可された。

| 項目 |

審議成果 |

| (1)最高速度 |

・最高速度を現状の200km/hから更に向上するには技術的な諸問題を解決する必要があるが、250km/h程度までは可能と考えられるので、当面最高速度は250km/hを目標とする。 |

| (2)通勤輸送 |

・全国新幹線では通勤輸送(現行制度の定期券割引によるもの)を行なわない方が望ましい。 |

| (3)貨物輸送 |

・新幹線による貨物輸送については、その輸送方式等に種々の問題があるので、ひきつゞき検討する。 |

| (4)夜行運転 |

・東京〜札幌間全通の際には夜行運転を行なう方向で、今後将来の輸送需要の把握、技術上の諸問題、設備等について検討を進める。 |

| (5)分割併合 |

・東北(東京−盛岡)、上越両新幹線の建設に際しては、引きあげ線等分割併合のための特別の設備は設けない。 |

| (6)直通運転 |

・全国新幹線においては、直通運転を推進する方向で検討を進める。

また、東北・上越両新幹線については、東海道新幹線と東京ターミナルを共用し、相互に直通をはかる。 |

| (7)旅客販売システム |

・全国新幹線網と在来線高速輸送網を有機的に連けいさせ全国をネットとする「高速国鉄」のイメージにふさわしいコンピューターによる総合的な販売システムを採用する。 |

| (8)列車制御システム |

・全国新幹線網においては、山陽新幹線において進められている自動運転システムの技術開発の経緯をみながら検討を進めることとする。 |

| (9)運転管理システム |

・全国新幹線網の運転管理システムについては、山陽新幹線博多開業時点を目標として検討が進められているコムトラックにあわせて検討する。 |

| (10)建築限界・車両限界 |

・建築限界・車両限界については、主としてトンネル断面縮小による工事費節減を目的として断面縮小の可能性を検討したが、東海道新幹線との直通運転、将来のサービス向上に対する弾力性、トンネル、軌道の異常時対策を考慮して東海道・山陽新幹線どおりとする。 |

| (11)軸重 |

・全国新幹線は最大軸重17tで諸設備の建設を行なうこととする。 |

| (12)標準活荷重 |

・標準活荷重としては新P−17及びN−16標準活荷重を採用する。 |

| (13)駅部基本設計、線形条件、軌道構造、路盤構造 |

・全国新幹線については、山陽新幹線と同じく、最高速度250km/hを目標とするので、駅部基本設計、線形条件、路盤構造について基本的には山陽新幹線の建設基準を踏襲することとし、軌道構造については全面的にスラブ軌道を採用することを前提として検討する。

なお、本線の有効長は旅客電車による物品輸送等を考慮して短縮の方向で検討することとし、線路設備に必要な雪害対策上の措置は試験研究の進捗にあわせて検討することとする。 |

| (14)本線有効長 |

・東北・上越両新幹線の本線有効長は430mを原則とする。 |

| (15)電源・き電方式 |

・列車運転用の電力は、信頼度の高い超高圧系統を電源とし、単相交流25kVのATき電方式により供給する。また、直通運転に対応した異周波対策としては、50、60Hz両用車両方式を採用する。 |

| (16)250km/hの検討 |

・250km/h速度向上の技術開発に関しては、軌道・車両等総合的に検討を進める。

車両にあっては車両全体の軽量化、特にバネ下重量の軽減と振動特性の改善が重要であり、軌道にあっては異常輪重値発生箇所の状態調査、新しい線路構造の検討等に重点をおいて系統的に開発を進める。 |

| (17)雪害対策 |

・東北上越方面の新幹線の雪害対策については、基本的な考え方として、除雪に問題のある箇所は防雪設備を主体とし、中間部は特別の除雪が不要となる線路構造として、おもに営業用車両による自力走行除雪によって対処することとし、これに必要な試験及び技術開発については強力にこれを推進する。

一方、早急に決定を要する技術的基本事項として、現段階では

最急勾配:15‰

軌道中心間隔:4.3m

施工基面幅 ○高架橋最小基準幅(直線):11.0m ○土路盤区間(スラブ軌道の場合を除く)の全幅員(直線):11.4m

とし、雪害対策の諸設備につながる具体策はできるだけ早い時期の試験及び技術開発を推進することにより、早急に確立してゆくこととする。 |

| (18)騒音・振動対策 |

・騒音の軽減対策については、従来から防音、吸音を主体とした対策が実施されているが、更に効果的な軽減対策を行なうため、地上・車両両面から総合的な研究を進める。 |

(16)項の250km/hの検討では、昭和44年3月に完成した951形試験電車の走行試験の結果から、高速域での著大輪重の発生が問題となり、その対応策が求められた。

(6) 951形試験電車と著大輪重対策

951は完成後大阪運転所を基地として昭和44年7月から東海道新幹線新大阪-米原間上り線で一般走行試験を実施し、車両性能、車体強度等はほぼ所期の目的を達成したが、

翌45年2月〜3月の速度向上試験で210km/h以上の高速運転時に営業車に比べて輪重変動が大きくなることが判明し、220km/hまでの試験で高架区間で30トンを超える輪重が発生することがあったため、軌道への影響を考慮してそれ以上速度を向上することができなかった。

これを契機に著大輪重発生現象の解明のために車両、軌道部門双方で検討が行なわれるようになる。

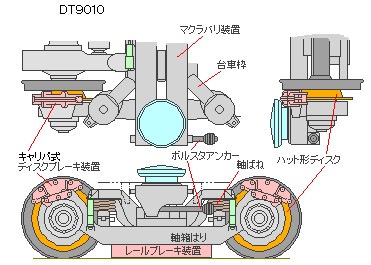

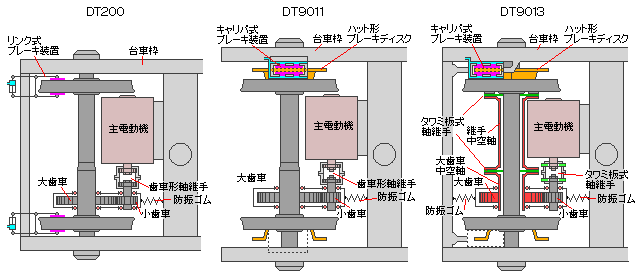

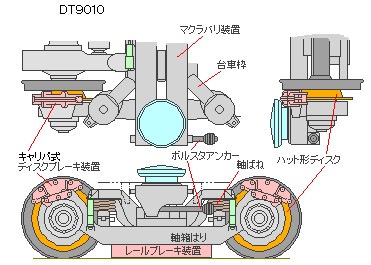

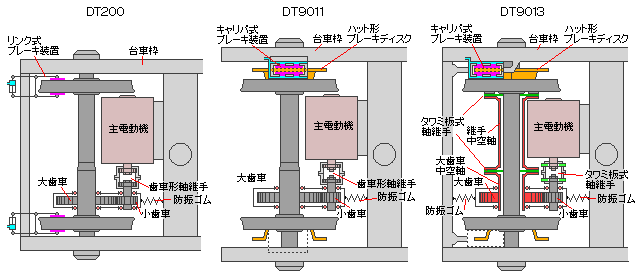

951は右図のような軸箱はり式のDT9010台車を使用していたが、比較のため2号車第2台車を営業車と同じIS式のDT9010Aに改造し、昭和45年5月に新大阪・米原間上り線で210km/hまでの走行試験を実施した。

しかし、DT9010Aでもある地点では大きな輪重が発生したため、7〜8月に道床条件を変えるなどして台車性能、車上・地上対応試験等総合的な試験を実施した。

その結果、高架部分の方が発生頻度が高い、レール溶接部で必ずしも高いというわけでもない等判明した点もあるが十分解明できなかった。

しかし、台車のばね下重量増加の影響が大きいことははっきりしたため、更に改良したDT9011台車を試作、昭和45年11〜12月にかけて新大阪-米原間上りで227km/hまでの走行性能試験、翌46年2〜3月には951と比較のためK7営業編成(ばね下1.35t)を使用して230km/hの高速走行試験を実施し、ばね上、ばね下荷重の影響調査、大きな輪重発生箇所の線路状態調査を行った。

その結果やシミュレーションにより、静止輪重8tの時、250km/hで走行して最大輪重を30t以下にするためにはばね下重量を1.1t以下、25t以下とするためには1t以下としなければならないことが判明した。

以上の検討結果から、昭和46年12月には中空軸構造のばね下重量1.1tのDT9012台車を1台車試作し、他のDT9011(ばね下ギア側1.6t 反ギア側1.3t)と組合わせて開業前の山陽新幹線相生-新神戸間上り線(試験区間は東京起点600km〜570kmまで)で47年2月10日から24日にかけて275km/hまでの高速試験を実施、最終日には286km/hを達成した。

この速度が951形試験電車の最高速度であり、当時のレコードでもあった。

DT9012台車は輪重変動率が小さく、250km/h時には20t以上の大きな輪重がかなり発生したものの、他の台車に比べDT9012台車の方がかなり小さく、大きな輪重はほとんどレール溶接継目部で発生したものであった。

これらの試験期間中、軌道側でも、軌道状態、軌道構造及び下部構造と著大輪重の関係等の検討が進められた。

0系の次世代となる山陽新幹線用車両の開発が目的で製作された951だったが、高速域での著大輪重発生等新たな課題に直面し、昭和47年3月の岡山開業には間に合わなかった。

2.全国新幹線鉄道整備法

国鉄は東海道新幹線、山陽新幹線(大阪-岡山間)に続いて山陽新幹線(岡山-博多間)の建設を昭和44年6月18日に決定、運輸大臣へ認可申請を行なっが、鉄道建設審議会ではこの岡山-博多間は輸送の現状から勘案して線路増設工事として早期に建設することを認めるが、

山陽新幹線以外の新幹線網は国土の均衡ある発展と利用のための交通体系の整備という観点から判断すべきであり、早急にこのための法案を検討するものとすると6月25日決議された。

翌45年3月の鉄道建設審議会では法案要綱が決議され、これを受けて4月には議員立法で「新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展及び国民生活領域の拡大並びに地域の振興に資する(第1条)」ことを目的として「全国新幹線鉄道整備法」が提出され、

5月13日に可決、成立し、5月18日公布、6月16日施行となった。

東北・上越新幹線の建設はこの法律適用の第1号となるのである。

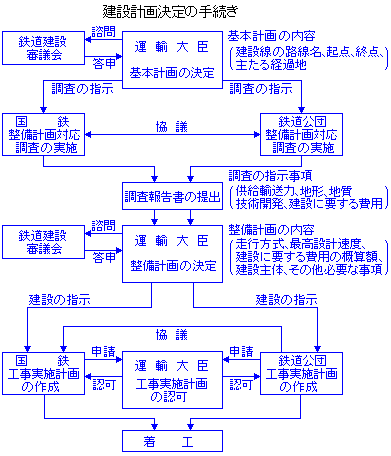

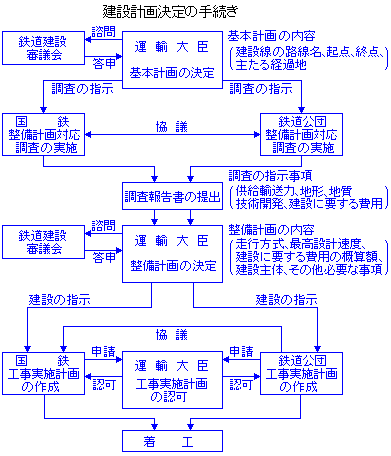

(1)整備法に基づく新幹線建設の手続

「全国新幹線鉄道整備法」にる新幹線鉄道の建設は右図のような手続によるが、その概要は次のとおりである。

(1)基本計画の決定

運輸大臣は建設を開始すべぎ新幹線鉄道の路線を定める基本計画を決定し、公示する。決定に際しては、あらかじめ鉄道建設審議会に諮問する。

基本計画は輸送需要量の見通し等に関する調査の結果に基づいて決定され、建設線の路線名、起点および主要な経過地を定める。

(2)整備計画の決定

基本計画が決定されると、運輸大臣は国鉄または日本鉄道建設公団(以下鉄道公団と省略)に対して、輸送需要量に対応する供給輸送能力、地形、地質、施設および車両の技術開発、建設に要する費用等必要な調査を行うよう指示する。

整備計画対応の調査が終了すると運輸大臣に報告書を提出する。

運輸大臣は整備計画をあらかじめ鉄道建設審議会に諮問の上決定するが、建設線ごとに次の事項を定める。

・走行方式

・最高設計速度

・建設に要する費用の概算

・建設主体(建設を行う国鉄または鉄道公団)

なお、整備計画は工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間毎に定めることができることになっている。

(3)建設の指示

運輸大臣は整備計画が決定した時、建設主体に対して整備計画に基づいて建設を行なうように指示する。

(4)工事実施計画

建設の指示を受けた建設主体は整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法等の建設線の工事実施計画を作成して運輸大臣の認可を受ける。この段階で具体的なルート、駅の位置等が明らかになる。

全国新幹線鉄道整備法は国が新幹線建設のために資金の助成その他必要な措置を講ずるとしており、国の施策として新幹線建設が進められることになり、新幹線建設の判断はこの段階で国鉄の手を離れ、借金による建設費の過大な負担が経営に大きな影響を与えることになる。

この法律には国鉄のほか鉄道公団が新幹線の建設を担当することが明記された。鉄道公団は地方線の建設よりも既設線の増強等を優先する国鉄に代わって、鉄道敷設法(大正11年4月11日法律第37号)別表に定められて建設の決まった新線の建設を建設することを目的として東海道新幹線開業と同じ昭和39年に設立されていたが、これを契機に表舞台に登場することになる。

(2)基本計画から着手まで

昭和46年1月13日、運輸大臣の諮問を受けた鉄道建設審議会は、東北(東京-盛岡間500km)、上越(東京-新潟間300km)、成田(東京-成田空港間65km)の3新幹線を全国新幹線鉄道整備法にもとづく建設線として基本計画を定めるべきだと答申、同時に東京-富山-大阪間、盛岡-札幌間、福岡-鹿児島間の3新幹線を早急に基本計画に組み入れるのが適当と建議した。

運輸大臣は直ちに昭和46年1月18日には東北、上越、成田新幹線の基本計画を決定、19日には整備計画決定のため東北新幹線は国鉄に、上越、成田新幹線は鉄道公団に調査を指示した。

整備法成立以来、事務的には運輸省と国鉄、鉄道公団の間で新幹線をめぐる綿密な打合せが行なわれていたため、1月30日には調査結果が報告され、4月1日に運輸大臣は整備計画を決定して建設の指示と急速に手続きが進められた。

東北、上越新幹線についてはそれぞれ国鉄、鉄道公団から10月12日に工事実施計画を申請、14日には認可され、昭和46年11月に東北新幹線東京都・盛岡市間が、同年12月に上越新幹線大宮市・新潟市間の工事が着手された。

成田新幹線も昭和47年2月10日に工事実施計画が認可され、昭和49年2月に着手されたが、東京都江戸川区などの沿線自治体の反対等に会い、空港駅と空港付近の路盤は建設されたがそれ以外は工事を進めることができず、昭和58年に工事は凍結、昭和62年の国鉄分割民営化の際に基本計画は失効した。

東北・上越新幹線の建設決定経緯

| | 路線名(起点・終点) | 基本計画 | 調査 | 整備計画 | 工事実施計画(その1) | 工事の着手 | |

| 計画決定 | 調査の指示 | 報告書提出 | 計画決定 | 建設の指示 | 申請 | 認可 | | |

| 建設線 | 東北(東京都・盛岡市) |

S46.1.18 | S46.1.19 |

S46.1.30 | S46.4.1 |

S46.4.1 | S46.10.12 |

S46.10.14 | S46.11.26 |

|

| 上越(大宮市・新潟市) |

S46.1.18 |

S46.1.19 |

S46.1.30 | S46.4.1 |

S46.4.1 | S46.10.12 |

S46.10.14 | S46.12.9 |

|

| 上越(東京都・大宮市) |

S48.1.18 |

S46.1.19 |

S46.1.30 | S46.4.1 |

S46.4.1 | |

| |

当分の間は東北新幹線の東京・大宮間を共用 |

| 成田(東京都・成田市) | S46.1.18 |

S46.1.19 |

S46.1.30 | S46.4.1 |

S46.4.1 | S47.2.8 |

S47.2.10 | S49.2.1 |

|

東北(盛岡市・青森市)、北陸(東京都・大阪府)、九州(福岡市・鹿児島市)新幹線等の5線も昭和48年11月に整備計画の決定がなされ、運輸大臣より建設の指示を受けたが、その年の10月に始まった第四次中東戦争を契機に物価が異常に高騰して総需要抑制の流れとなったこと、

昭和49年12月に金脈問題で批判をあびた「日本列島改造論」の田中首相が辞任、総合交通体系の見直しが行なわれるなど建設の指示は受けたものの着工には踏み切れない情勢となった。これらの路線を整備5新幹線と呼び、その建設までには国鉄経営の悪化、

環境問題の高まり、膨大な建設費をだれが負担するか等の問題が立ちはだかって紆余曲折を経ながら長い時間かかることになり、現在でも

北陸新幹線高崎-長野間などの一部区間を除いて未完成である。

(3)全国新幹線網対応961形試作電車の登場

昭和47年2月23日の第4回山陽新幹線専門委員会には、260km/h運転用車両開発について

| ・ | 951は高速鉄道システムに対する貴重な資料を提供し、250km/h運転を実現するためには走行安定性に優れた台車の開発や徹底した車両の軽量化等が必要であることが判明した。 |

| ・ | 昭和43年度に試作した951は山陽新幹線の「ひかり」用車両を考慮して計画されたが、現時点では全国新幹線網にも対応可能な車両が必要で、そのためには次のような技術を開発しなければならない。 |

| (1) | 軽バネ下重量高速用台車の構造 |

| (2) | 車両重量の大幅な軽量化 |

| (3) | 50Hz、60Hz両用化 |

| (4) | 耐寒耐雪構造 |

| (5) | 出力増強(長大ずい道、連続勾配、駅間距離、列車種別、速度向上、排雪走行等を考慮) |

| (6) | 自動運転化 |

| (7) | 輪送方式に対応したアコモデーション(座席、寝台、荷物車等) |

| (8) | 誘導障害 |

| (9) | 多数パンタによる高速集電 |

そのためには試作試験を行なう必要があり、短期間、能率的に進めるためには新たな試作車両を製作する必要があり、

| ・ | 博多開業は50年度初、東北・上越新幹線の開業を52年度初とすると、博多開業から直ちに250km/h営業運転はできないが技術開発は遅くとも49年度までに完了する必要があり、車両の製作工程を考慮すると46年度末には債務発注をする必要がある。 |

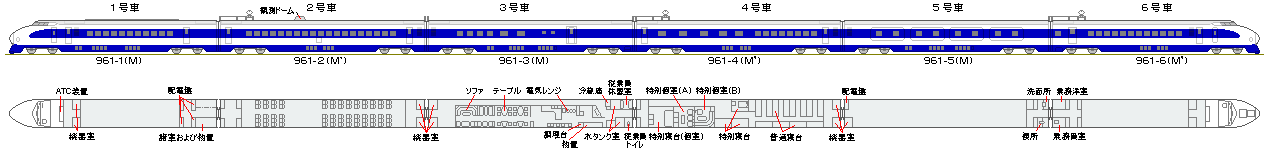

| ・ | 試作車は、多数パンタによる高速集電、誘導障害、寝台車等の特殊車の構造検討を考慮し3ユニット6両編成とする。6両にしておくと、試験終了後は922電気試験車に替わる近代的な電気試験車とし、新たに高速走行可能な軌道試験車を製作、併結して昼間帯に使用できる電気軌道試験車編成とすることが可能となる。 |

| ・ | 営業線を使った高速試験では過酷な条件の設定、試験仮設や回数の制限によって十分な走行試験ができないため、線形や構造物の変化に富み、必要に応じて各種軌道構造の仮設も可能な延長50km程度の試験線が必要である。新軌道構造などの設計、規格化の時期を考慮すると使用開始は49年度初とする必要がある。 |

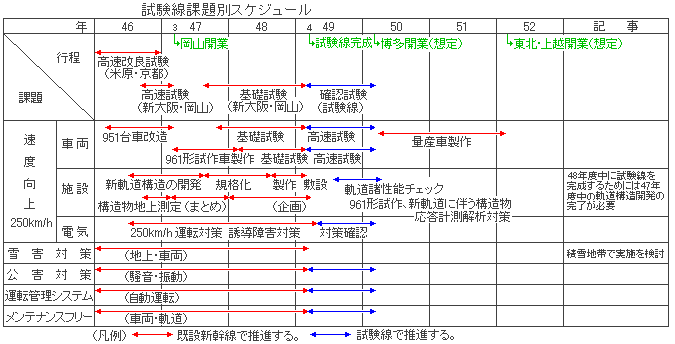

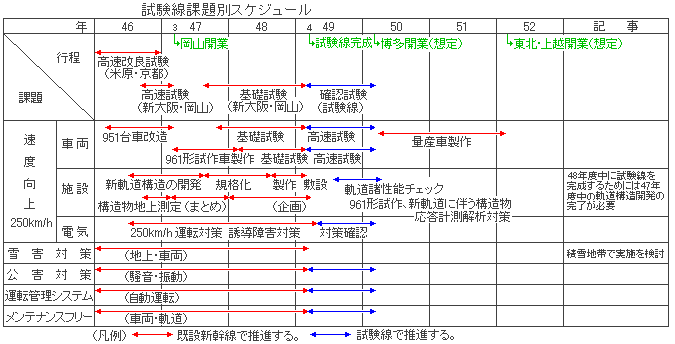

とされ、下図のような試験線課題別スケジュールが提案された。しかし、この計画は昭和48年の生産性向上運動の挫折等から労使関係が極端に悪化し、満足な試験ができなくなったため、49年以降の試験は行われておらず、高速化の技術開発が大幅に停滞することになる。

前出の951は高速試験後も961の設計に反映させるべく自動運転機能、高調波対策等の試験を継続していたが、昭和48年1〜2月の積雪走行試験等を最後に一連の試験が終了しており、上図のような試験は行なわれなかった。

高速域での著大輪重発生等新たな課題に直面し、岡山開業には間に合わなかった951だったが、採用した新技術や他方面にわたる試験の結果は次の961形試作電車に引き継がれた。

軌道関係も、昭和42年に岐阜羽島で試験を開始したスラブ軌道の山陽新幹線岡山-博多間への本格的な採用、バラスト軌道を採用する場合にはPC枕木の強化、タイパッドの改良、バラストマットの使用を行い、更にレール製作時の規格、レール踏頂面の削正等を検討することなり、高速化に伴う大きな輪重の発生に備えることとなった。

新幹線建設委員会としては最後となる昭和47年11月22日の第7回委員会では、東北・上越新幹線が61年度末開業に向けて建設が進められていることから

| ○ | 東北・上越新幹線の雪害対策 |

| | ・気象条件を考慮しながら貯雪式、散水消雪、流雪軌道、雪おおい等の対策を行い、更に試験や技術開発を推進する。 |

| ○ | 電気設備 |

| | ・最高速度260km/h、16両編成、夜行運転に対して手戻りのない設備とし、電気方式はAC25kV、ATき電、重架線方式を採用する。

・ATCは2周波組合せとし、260km/hの信号を追加するとともに、閉そく区間長は1.2kmとする。

・総合指令所は現指令所に隣接して設ける。

・情報伝送路として新しい漏洩同軸ケーブルを設け、マイクロ回線の増強を行う。 |

| ○ | 新幹線自動運転システム |

| | ・更に人間工学的な見方に重点を置いて全体システムのあり方も含めて研究する。 |

| ○ | 騒音・振動対策 |

| | ・騒音・振動の実態調査、発生源の推察、低減方法と評価方法等について検討を行ったが、新たに部外の学識経験者をいれた委員会を設置して総合的に調査審議する。 |

等が決議された。

東北・上越新幹線はこの新幹線建設委員会で決定した建設基準によって建設されてゆくが、昭和48年2月27日には電気設備と車両等の工事実施計画その2が認可になり、工事実施計画の変更に必要な事項についてはその都度審議、決定されてゆくようになる。

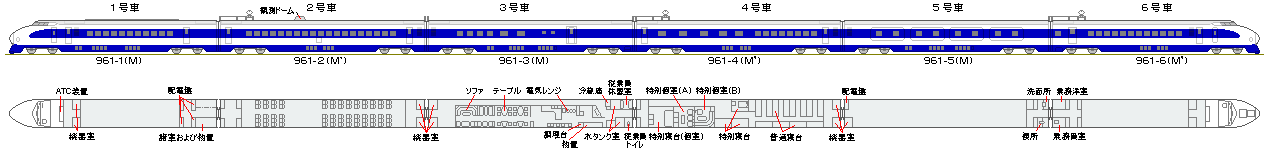

(4)961形試作電車の仕様山陽新幹線用電車として試作された951形試験電車であったが、著大輪重等の発生から量産化には至らず、博多開業に向けて新たに6両編成961形試作電車を製作することになった。この961は昭和48年8月に完成したが、当時昭和52年度開業が想定された東北・上越新幹線にも対応できる性能を持たせることとしたため、全国新幹線網対応可能なものとなっている。

| ○ | 最高速度260km/h以上で上越国境のトンネルを含む15km/h程度連続する12‰勾配等を考慮し、275kWの直流電動機を採用した。これ以上の出力増大は困難で、先の勾配区間での均衡速度は210km/h程度になる。 |

| ○ | 電源周波数の違いは車両側で対処することとし、50/60Hz両用とした。 |

| ○ | 寒・雪害対策として、着雪・低温による機能低下、粘着低下、積雪走行時の走行抵抗の増大を考慮した。雪切室が設置された。塩沢における模型試験、在来線での試験、関が原地区での試験で先頭部の形状と排雪抵抗の関係、排雪の挙動の解析は進んだが地上設備との関係で試作電車による試験が必要である。 |

| ○ | 台車は中空軸駆動のDT9012を踏襲し、新たに検修上の点を考慮したDT9013台車を製作した。 |

| ○ | パンタグラフはすり板損耗増大を考慮し、架線への追随性を向上するためばね上重量を減らす試みとして3方式を比較試験することとした。 |

| ○ | 制御用ミニコンを使用して自動制御ATOMICを採用した。定速度運転、定時間運転、低位置停止の3機能に加え、運転台に設けた14インチのカラーディスプレイ(7色、40字×16行=640字)をマン・マシンインターフェースとして運転状況や車両状態等を表示するモニタリング機能も付加した。故障時の応急措置、動作検査の自動化等も採用した。 |

| ○ | 全幹網は東海道の軸重16トンに対して17トンを許容しているが、速度、勾配、雪対策、公害対策等増要素ばかりであり、細かな改善のほか1座席1窓方式の採用、機材運搬車になる5号車の幅4m高さ1.5mの開口部を利用して剛性可変構造として乗り心地との関係から軽量化の限界を調査する。 |

| ○ | 騒音対策としてボディマウント構造として機器を包み込み、台車部スカート、低騒音機器等を採用した。 |

| ○ | 1、6号車には腰掛をつけていないが、2号車には各種試験のできる2-3人掛の腰掛け、3号車には当時新幹線としては初の食堂車、4号車には長距離列車での運用を想定した寝台車を設けてアコモデーションの試験ができるようにした。5号車には内装がなく、車体剛性と乗り心地の試験に使用した。 |

既存の0系、951形と比較すると次のようになる。

| |

961形試作電車 |

951形試験電車 |

現行新幹線電車 |

| 電気方式 |

AC25kV 50/60Hz |

AC25kV 60Hz |

AC25KV 60Hz |

| 最高速度 |

260km/h以上 |

260km/h |

210km/h |

| 車体構造 |

軽合金溶接構造ボディマウント形

外板厚さ2.5mm及び3mm構体重量約7.5t |

軽合金溶接構造ボディマウント形

外板厚さ3mm 構体重量約7.5t |

鋼製溶接構造

構体重量約10.5t |

| 主要寸法 |

現行新幹線電車とほほ同じ |

現行新幹線電車とほほ同じ |

25mX3.38mx3.975m |

| 自重 |

46〜63t |

61〜62.5t |

52.5〜57.6t |

| 主電動機 |

連続定格 |

275kW、700V、435A、2850rpm |

250kW、650V、420A、2500rpm |

185kW、415V、490A、2200rpm |

| 接続 |

力行 2S−4P ブレーキ4S−2G |

力行 2S−4P ブレーキ2S−4G |

力行4S−2P ブレーキ4S−2G |

2両1ユニット

の定格性能 |

連続出力 |

2200kW(275kW×4×2) |

2000kW(250kW×4×2) |

1480kW(185KW×4×2) |

| 〃速度 |

205km/h |

220km/h |

167km/h |

| 台車構造 |

空気ばね式2軸ボギー

中空駆動軸平行カルダン駆動、IS式 |

空気ばね式2軸ボギー、平行カルダン駆動、レールブレーキ装置付、IS式、軸箱ばり式 |

空気ばね式2軸ボギー、平行カルダン駆動、歯車接手駆動、IS式 |

| 空気調和・換気方式 |

暖房用ヒータ及び両車端屋根上冷房ユニット

連続換気方式 |

床下集中ヒートポンプユニット

連続換気方式 |

天井分散ヒートポンプユニット

外気締切弁方式 |

| 主変圧器容量 |

3300/2950/350kVA、50/60Hz |

2410/2260/150KVA、60Hz |

1650/1500/150KVA、60Hz |

主整流装置容量

素子容量(構成) |

サイリスタ 1000A、2500V、2400kW

ダイオード 1600A、2500V

(各1S−2P−2A−5U) |

サイリスク 400A、2500V、2200KW

ダイオード 800A、2500V

(各1S−4P−2A−4U) |

ダイオード 280A、1200V、1500KW

(10S−4P−4A) |

| サービス電源 |

集中電動発電機方式

3相440V |

主変圧器3次巻線

単相440V |

主変圧器3次巻線

単相220V |

| 運転方式 |

ATCおよび ATO |

ATCおよび速度指令方式 |

ATCおよび手動 |

| 力行制御 |

サイリスタによる連続位相制御

発電ブレーキ優先、空気ブレーキの電気指令直接変換制御

サイリスタチョッパによる連続制御 |

サイリスタによる連続位相制御

発電ブレーキ優先、油圧ブレーキの電磁制御

サイリスタチヨッパによる連続制御 |

主変圧器タップ切換による段制御

発電ブレーキ優先、空気ブレーキの電磁直通管抵抗器の段制御 |

| ブレーキ制御 |

|

|

|

| ブレーキ装置 |

発電ブレーキ、電気指令空気ブレーキ |

発電ブレーキ、電磁油圧ブレーキ、ウズ電流ブレーキ |

発電ブレーキ、電磁直通ブレーキ |

| 用途 |

ひかり、こだま共用 |

ひかり用 |

ひかり、こだま共用 |

最高速鹿260Km/h以上という高速性能を有するこのDT9013台車の特徴は次のとおりである。

| (1)車輪径を980φにした。 |

| | 車輪踏面の応力や軸受の負荷容量の面からは車輪径の大きい方が望ましい。一方、輪重変動、横圧の面から車輪径を小さくしばね下重量の軽量化をはかることが望ましい。これらの点を種々検討した結果、車輪径を980φとした。 |

| (2)軸箱支持装置はDT200と同じゴムブシュ、板ばねを用いたlS式とした。 |

| (3)駆動装置を中空軸駆動方式とした。 |

| | 駆動装置の全重量を台車わくで支持し、ばね下重量の軽減をはかった。各台車のばね下重量は右表のとおりである。 |

| (4)動力伝達経路はつぎのとおりである。 |

| | 主電動機→たわみ板式軸継手→小歯車→大歯車→大歯車中空軸→

たわみ板式軸継手→継手中空軸→たわみ板式軸継手→車輪(反G側)→車軸→車輪(G側) |

| (5)軽量化のため軽合金を使った |

| | まくらばり、空気ばねの金属部増圧シリンダの油圧部、軸箱用前ぶたをアルミ製にした。 |

| (6)ブレーキディスクはハット形を用いた。厚さ40mm S45Cの一体形鍛造品 |

| | DT200は摩擦面が片面のみになっており、熱ひずみによりそりのでるのがあるので951から断面が帽子形をしたいわゆるハット形と呼ばれるものを採用したので、961にも同様のものを使用した。 |

| (7)ブレーキ装置のはさみ装置の効率をあげた |

| (8)寒冷地、降雪地での走行を考慮して耐寒耐雪設備を設けた。軸ばね覆い、保温箱 |

DT9012台車は測定中にわずかながら先頭軸が山側に片寄って走行する癖が認められたため、中空軸方式によるか否か調査するため駆動装置の位置が線対称となるDT9013A台車を1台車試作、5号車後ろ位に装備した。

各台車の概要は下図のとおりである。

(5)961形試作電車走行試験の挫折

961形試作電車は昭和48年8月1日に受取試験終了後、直ちに浜松工場で基本機能の確認、定置試験を実施、昭和49年2月には新大阪〜岐阜羽島間で雪害対策試験を実施し、降積雪区間での走行試験を実施した。

その後、岡山以西の山陽新幹線で工事が進んだ岡山〜福山間下り(約30km 約7kmがバラスト軌道で他はスラブ軌道)で昭和49年9月16日〜10月に210km/hまでの走行性能試験、新大阪〜岡山間上り線でのDT9013、13Aの比較試験が行なわれた。この試験では210km/hを超える高速域での車両性能のほか土木構造物、軌道、電気設備等の動的特性調査等総合的な計画であったが、210km/hを超える走行試験は実施できなかった。

その理由は、列車本数の増によって保守作業との関連を含めてダイヤの余裕が無かったこと、環境問題などがあったが、最も大きなものが、国鉄内の労使関係の悪化である。

国鉄が東海道新幹線の開業した昭和39年度に初めて赤字決算を計上してから、赤字が膨らみ続け、昭和44年には第1次となる国鉄財政再建計画が策定されることになったが、その流れの中で国鉄当局は当時の日本生産性本部の協力を得て、生産性運動と生産性教育を導入し、全国展開を行なった。しかし、国労・動労は組合員への脱退、鉄労への移籍工作が行なわれているとして「マル生反対闘争」を展開、

公共企業体等労働委員会に対し不当労働行為の救済を申請したところ、一部不当労働行為の発覚から、公労委は国鉄当局に陳謝するよう命令した。

昭和46年11月にはこの運動を推進していた当時の磯崎総裁が国会で組合に陳謝し、関係者を処分したことから梯子を外された形の管理者達は組合にものが言えなくなり、組合の力が更に強くなり、国鉄の職場秩序の荒廃が進んでいった。

組合運動はスト権スト等政治色を強めて行き、昭和48年3月には高崎線上尾駅で利用者を無視するような遵法闘争を繰り返す乗務員等に対して乗客が暴徒化、大混乱になる上尾事件が発生している。

何か新しいことをやろうとすると中央、地方、現場で順に労使協議が繰り返され、過大な改善要求等が出されるため協議が進まず、車両の技術開発試験は他の緊急を要する事案より後回しにされ、961の速度向上試験は伸び伸びになり博多開業前の山陽新幹線を利用した高速試験は結局実施できず、昭和50年3月の博多開業を迎えてしまった。

その後、この961は大阪運転所に永く留置されたままとなるが、新たに脚光を浴びるのは昭和53年の東北新幹線小山試験線である。ここにはそれまでの技術開発の成果を取り入れた東北・上越新幹線用量産先行962形試作電車も投入され、961と962の2編成を利用した各種の試験が実施された。

961は高速走行試験において当時電車としては世界最高速度319km/hを達成してその役割を終えたが、自動運転(ATO)機能が完成されていたら新幹線の無人運転が実現していたかもしれない。

現在は、先頭車がJR東日本の仙台総合車両センターのPRコーナー脇に東北色に塗装されて置かれているが、小山試験線で319km/hの当時としては最高速度を出した昔の精悍な面影はない。

索引に戻る