27.40周年 0系新幹線電車の変遷

Ⅰ.国鉄時代

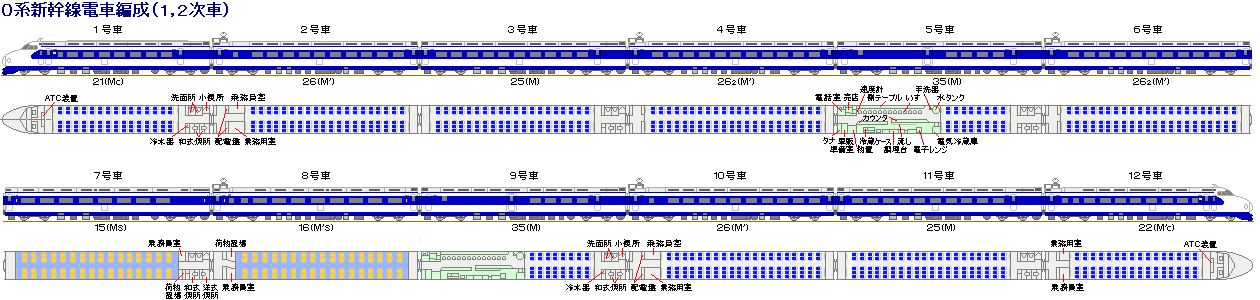

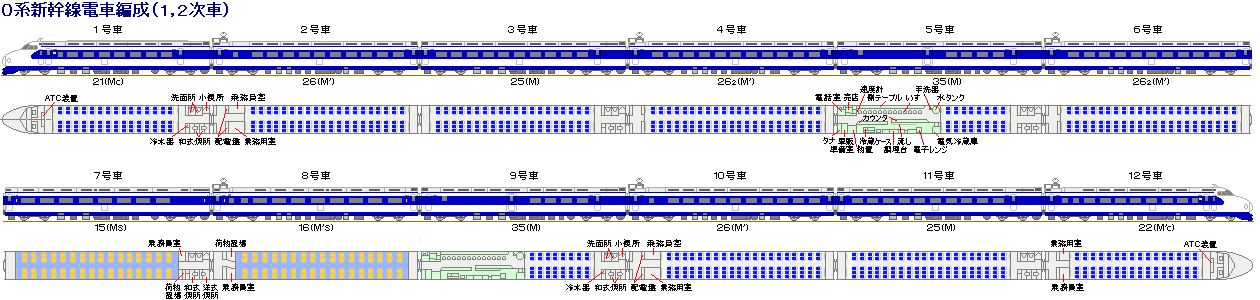

●1、2次車(S39.4~S39.6:15編成 S39.6~S39.9:15編成):新規開業用 360両

30編成:12両編成(1等車2両、普通車10両[うち2両はビュッフェ合造車])。東海道新幹線開業用。

1号車

Mc

21 | 2号車

M'

26 | 3号車

M

25 | 4号車

M'2

262 |

5号車

MB

35 | 6号車

M'2

262 |

7号車

MS

15 | 8号車

M'S

16 |

9号車

MB

35 | 10号車

M'

26 | 11号車

M

25 | 12号車

M'c

22 |

編成を構成する各車両の形式と主な車内設備は次の表のとおりで、この表には後に登場する形式も含んでおり、着色した形式が1、2次車に組み込まれたもの。定員はシートピッチの拡大によって後に1列5名の減があった。

| 形式 | 略号 | 称号 | 定員 | 車内設備 | 記事 |

| 15 | Ms | 特別中間電動車 | 64 | 乗務員室、荷物保管室、和便所2、小便所1、洗面所2 | 22次車から和式便所の1つを洋式に変更 |

| 16 | M's | 特別中間電動車

(集電装置付) | 68 | 乗務員室、荷物保管室 | |

| 21 | Mc | 普通制御電動車 | 75 | (先頭車)運転室、和便所2、小便所1、洗面所2 | |

| 22 | M'c | 普通制御電動車

(集電装置付) | 80 | (先頭車)運転室、乗務員室 | |

| 25 | M | 普通中間電動車 | 100 | 和便所2、小便所1、洗面所2 | 255も同じ |

| 252 | M2 | 95 | 乗務員室、業務用室、和便所2、小便所1、洗面所2 | 4次車から登場 30次車から和式の1つを洋式に変更 |

| 254 | Mk(M4) | 85 | 売店、電話室、車販準備室、和便所2、小便所1、洗面所2 | 「こだま」10次車からビュッフェ車1両を置換え |

| 257 | M7 | 100 | 和・洋式便所各1、小便所、洗面所 | 10次車から和式の1つを洋式に変更 |

| 26 | M' | 普通中間電動車

(集電装置付) | 100 | 乗務員室、業務用室(自動販売コーナー) | |

| 262 | M'2 | 110 | | 267も同じ 最大の定員 |

| 27 | MA | 普通中間電動車 | 85 | 業務用室、電話室、車販準備室、休憩室、和便所1、小便所1、洗面所1、従業員用洋便所1 | 17次車から登場 食堂車とユニットを組む |

| 35 | MB | 普通食堂中間電動車 | 40 | 半室ビュフェ、売店、電話室、車販準備室、和便所2、小便所1、洗面所2 | 半室ビュフェ座席13 |

| 36 | M'D | 食堂中間電動車

(集電装置付) | | 食堂 | 17次車から登場 食堂座席42 |

| 37 | MB | 普通食堂中間電動車 | 43 | 1/3室ビュフェ、電話室、業務用室、和便所1、身障者対応洋便所1、小便所1、洗面所2 | 22次車から登場 |

| 375 | MB | 38 | 1/3室ビュフェ、電話コーナー、業務用室、車販準備室、和便所1、身障者対応洋便所1、小便所1、洗面所2 | 27次車から登場 |

<昭和39年10月1日東海道新幹線開業>

昭和39年10月1日、全車指定席で、1等車2両、2等車8両(7、8号車)、2等車・ビュフェ合造車2両の計12両共通編成の「ひかり」、「こだま」によって東海道新幹線が開業した。

それに先立つ同年7月7日に「ひかり」、「こだま」の愛称が決まり、8月18日に10月10日の東京オリンピック開催日を控えたこの日に開業することが決定されたが、試運転等の厳しい行程をクリアして予定どおりの開業となった。

当初6両編成の1次車で考えられたが、12両編成に変更され、同じ車両の2次車が追加、開業時には12両編成の1、2次車計30編成 、毎時「ひかり」1本、「こだま」1本の「1-1ダイヤ」(「こだま」は区間運転有り)、列車設定1日上下合わせて60本でスタートした。東京~新大阪の毎時00分発を「ひかり」、30分発を「こだま」として1日30往復である。

運転時間は路線の軟弱地盤や初期故障等を考慮して計画より1時間遅い「ひかり」4時間、「こだま」5時間で、出入口扉付近には号車札、座席指定/自由札と先頭車には列車種別札が付けられた。

●3次車(S40.4~S40.7):増発用 120両

10編成:開業用と同じ12両編成。

1、2次車の使用実績に応じて各種改良がなされており、これらの改良は不具合、技術の進歩、時代の要請等に応じて新製ごとに行なわれて行き、完成度の高い安定した車両に成長してゆく。既存の車両に対しては浜松工場で改造された。

3次車主な改良点

換気装置改善

業務用電話機増設

車両間ホロを気密形に変更

光前頭をアクリルからガラス繊維強化プラスチック(FRP)に変更

22形のボンネットにエアコン設置

軸箱温度スイッチ(センサー)取り付け

路面清掃装置取り付け

パンタ碍子絶縁強化

中間車の行き先表示札差し廃止

運転台側引窓のユニット化

列車無線用静止インバータ取付

<昭和40年10月1日ダイヤ改正>

3次車10本の追加によって昭和40年10月1日ダイヤ改正からは「2-2ダイヤ」化され、台風シーズンを避けて11月1日から計画どおりの「ひかり」3時間10分、「こだま」4時間運転が開始された。同時に、特に週末等の乗客の急増に対応するため立ち席での安全性を確認した上で40年5月20日から「こだま」の1~7号車に設けられていた列車指定の自由席が自由席ならどれにでも乗れる現在のような自由席になった。

●4、5次車(S41.6~S41.7:5編成 S41.10~S41.11:5編成):増発用 120両

10編成:普通車のみの12両編成。「こだま」の1等車を1両へ。

「こだま」の1等車の利用率が低く、逆に熱海などへの特に「こだま」の自由席や立席利用乗客が増え、普通車が混雑していたことから、「こだま」の特別車2両を1両にすることになり、増発に合わせて投入する4、5次車計10編成は下図のように全て普通車の編成とされた。

25形200、26形400番台は特別車と組合せる車両で、車掌室付き。

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 |

4号車

262 | 5号車

35 |

6号車

262 | 7号車

252 |

8号車

264 | 9号車

35 |

10号車

26 | 11号車

25 | 12号車

22 |

4次車5編成の8号車(264)と3次車8号車(16)を、5次車5編成の7号車(252)と3次車7号車(15)を組替えて特別車1両の「こだま」編成を20編成構成した。

しかし、組替えた結果、特別車の位置が次のように異なった編成が各10編成できることになり、客扱い上1等車の号車表示を8号車に統一したため、変則編成では現車連結順位とは逆になり、「87」「78」といった号車が表示された。また、以降の「こだま」増備編成はすべて1等車を16形1両とした正規編成のみとなったため、26形400番台はこの10両10編成分だけで打ち切られた。以後この変則編成解消に苦労することになる。

正規「こだま」編成

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 |

4号車

262 | 5号車

35 |

6号車

262 | 7号車

252 |

8号車

16 | 9号車

35 | 10号車

26 |

11号車

25 | 12号車

22 |

変則「こだま」編成

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 | 4号車

262 |

5号車

35 | 6号車

262 | 7号車

15 |

8号車

264 | 9号車

35 |

10号車

26 | 11号車

25 | 12号車

22 |

4次車主な改良点

客室自動ドア取り付け(仕切り戸の自動化)

空気調和装置取り付け

中間座席に灰皿増設

雪害対策

パンタグラフ強化

上屋根強化

駆動装置に温度センサー取付

モーターMT200Aに変更(絶縁強化)

5次車主な改良点

出入台(デッキ)に空気調和装置吹き出し口新設

ATC等の電源装置(インバーター)を回転形からサイリスタを使った静止形に変更

ディスクブレーキ取付強化

パンタグラフ風房強化

<昭和41年10月1日ダイヤ改正>

4、5次車の投入によって「こだま」編成の1等車2両を1両とし、1、2次車「ひかり」30編成、3~5次車「こだま」20編成の分離運転となった。

<昭和42年3月10日ダイヤ改正>

暫定3線のため増発へのネックとなっていた東京駅に16番線が完成、2面4線が使えるようになったため、「ひかり」(18・19番)、「こだま」(16・17番)別のホームが分離された。

昭和42年3月15日には新大阪からさらに西へ伸ぴる山陽新幹線の起工式が挙行された。

●6~8次車(S42.5~S42.10:7編成 S43.2~S43.3:3編成 S43.6~S43.9:6編成):「こだま」増発用 192両

16編成:特別車1両、普通車11両の正規「こだま」12両編成

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 | 4号車

262 | 5号車

35 |

6号車

262 | 7号車

252 | 8号車

16 | 9号車

35 |

10号車

26 | 11号車

25 | 12号車

22 |

6次車からはメーカーに東急車輛が加わって6社体制となる。

7次車以降は両先頭車の運転室前面窓上部に手かけがつき、表情の変化があった。また、汚物処理はこれまで貯留式だったが、使用量増大に対応するため、水分を消毒分離して汚物洗い流しに再利用する循環式が採用された。

6次車主な改良点

ビュフェの電話機変更・回転椅子改良

シート変更

ATC故障時非常ブレーキから緊急ブレーキに変更

放送装置をシンクロファックスからテープに変更

列車種別札差全廃

車端ダンパ改造

7次車主な改良点

2等車の腰掛テーブル強化

汚物処理装置を貯溜式から循環式に変更

運転台窓上部に手掛け設置

油圧シリンダ強化

連結緩衝器容量増大でRD11に

8次車主な改良点

客室、出入り台等の天井板を軽合金板製焼付塗装からメラミンプラスチック化粧板に変更

限時継電器を無接点化

増圧シリンダ強化

<昭和42年10月1日ダイヤ改正>

乗客増が続き、6次車7編成の投入によって、ラッシュタイム「3-3ダイヤ」が実現した。また、ダイヤは平日と土休日にきめ細かく計画されるようになり、週末には「こだま」近距離旅客が多かったため、東京-熱海の区間「こだま」を増発し、三島に電留線を設けて折り返し運転を行ない、直通「こだま」を救済するようにした。

東京以西の在来特急との接続を考慮して東北、上信越線の特急の一部を東京駅まで乗入れさせ、東海道新幹線と連絡させた。(ホーム増設や東北新幹線工事のため昭和48年4月で中止)

昭和43年6月6日には増備車両を12両編成に組み込んで、45年に実施される万博対応の16両編成による運転に備えた走行試験が新大阪~東京間で行われた。

<昭和43年10月1日ダイヤ改正>

7、8次車の投入によって、「ひかり」30編成、「こだま」36編成となり、「ひかり」、「こだま」1時間「3-3ダイヤ」が完成された。

昭和44年3月には岡山開業を控え、次世代の新幹線を開発するために、全アルミ、最高速度250km/hの951形試験電車が登場、走行試験を開始した。各種試験、改良の結果、昭和47年2月24日には286km/hの最高速度を達成したが、0系を置き換えるまでには至らなかった。

<昭和44年4月25日ダイヤ改正:三島開業>

昭和44年4月25日改正では新幹線初の新駅が三島に誕生。三島には既に車両電留線、軌道保守基地が設けられており、用地の関係から新幹線中間駅標準の中4線の相対式ホームではなく、島式ホームの外側に追抜き線が配置される1面4線の配線となり、海側に東京運転所を補完する

車両検査基地が併設された。

これによって、「こだま」は「ひかり」に3回追い抜かれるダイヤ(新横浜、静岡、岐阜羽島)となり、東京~新大阪間は4時間10分にスローダウンした。

昭和44年5月には国鉄の2等級制が廃止され、1等車はグリーン車、2等車は普通車と変わり、15・16形の「1」の標記が今日も見られるグリーンマークに変わった。

●9次車(S44.2~S44.9:6編成):「こだま」増発用 72両

4編成:12両編成の正規「こだま」

2編成:グリーン車2両(16形式のみ)を組込んだ次のような「こだま」用12両編成。変則「こだま」一部解消用。

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 |

4号車

16 | 5号車

35 |

6号車

262 | 7号車

252 |

8号車

16 | 9号車

35 |

10号車

26 | 11号車

25 | 12号車

22 |

この編成の4号車の1等車と変則3次車「こだま」8号車とを組替えて、変則「こだま」2編成を次の正規の組替え「ひかり」2編成とする。264は「こだま」の4号車に組み込まれた。

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 |

4号車

262 | 5号車

35 |

6号車

262 | 7号車

15 |

8号車

16 | 9号車

35 |

10号車

26 | 11号車

25 | 12号車

22 |

「ひかり」32(うち、組替え「ひかり」2)編成 「こだま」36+6-2=40(うち、変則「こだま」8)編成となった。

4、6号車の262番代は奇数、偶数番号順となっていたが、変則「こだま」2編成の4号車の262が抜けたため、以降の新製車では偶数番号のほうが2番先を行く編成が続く。

9次車の主な改良点

パンタグラフの軽量化

運転台の日除けを改良

騒音防止のためパンタグラフ碍子形状を変更

オルゴール変更

<昭和44年10月1日ダイヤ改正>

昭和45年3月に開催される万博を考慮して、「3-6ダイヤ」となり、1日最大100本運転とするため、東京駅ホームの作業ダイヤも効率の良いものに改められた。

●10次車(S44.7~S45.2):大阪万博対応「ひかり」16両化、「こだま」増発。「こだま」ビュッフェ車2両のうち1両を売店車254へ組替え 180両

昭和45年3月15日から9月13日まで大阪千里で開催される大阪万博の輸送用に輸送力増強が必要になり、「ひかり」16両化、需要が旺盛な「こだま」を増発、更にビュッフェ車35形式2両のうち1両を定員の多い新形式となる売店車254形式へ組替えるために10次車が投入された。

5編成:売店車2両を組み込んだ次のような「こだま」編成

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 |

4号車

262 | 5号車

254 |

6号車

262 | 7号車

252 |

8号車

16 | 9号車

254 |

10号車

26 | 11号車

25 | 12号車

22 |

この編成の9号車と、「こだま」編成の5号車を交換することによって、次のようなビュッフェ、売店車各1両の新正規「こだま」編成ができる。

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 |

4号車

262 | 5号車

254 |

6号車

262 | 7号車

252 |

8号車

16 | 9号車

35 |

10号車

26 | 11号車

25 | 12号車

22 |

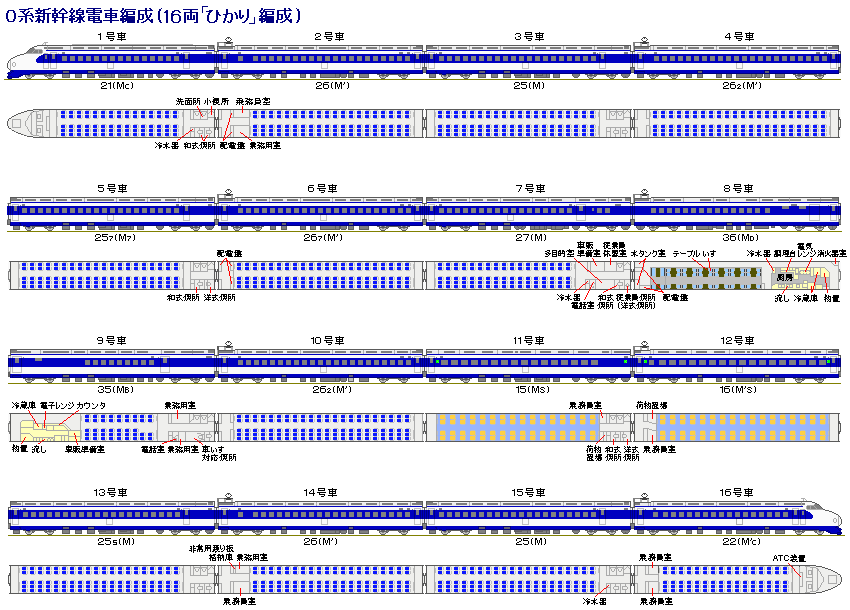

30本:「ひかり」16両化用中間車4両

1号車

257 |

2号車

267 |

3号車

255 | 4号車

267 |

4両構成のうち、25形700番台は生活様式の変化に合わせて0番台の便所の一方を洋式にしたもの。26形700番台は200番台と、25形500番台は0番台と同じ。この4両を1、2次車編成中に組み込み、次のように「ひかり」30編成を16両編成化。

昭和44年12月8日から翌年2月25日まで実施。全編成が16両化されるまではそれまでの号車番号を変更せず、組み込んだ車両のみ7号車は「増6号車」、8号車は「増7号車」のような変則表示で対応した。

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 |

4号車

262 | 5号車

35 |

6号車

262 | 7号車

257 |

8号車

267 | 9号車

15 |

10号車

16 | 11号車

35 | 12号車

26 |

13号車

255 |

14号車

267 | 15号車

25 | 16号車

22 |

16両編成「ひかり」30、組替え12両編成「ひかり」2編成 「こだま」45(うち、変則「こだま」8)編成 「こだま」10編成1売店化済み

主な改良点

標識灯フィルタ回転式に

乗務員室シート改良

売店車の新製

中間普通車の洋式便所設置(25-7)

上屋根板の板厚を増し、点検用の歩み板を新設

●11次車(S45.2~S45.4):「こだま」増発。ビュッフェ車を売店車へ組替え、12両編成「ひかり」を12両編成変則「こだま」へ戻す 96両

6編成:10次車の5編成と同様の編成で、ビュッフェ車2両の「こだま」と組替えて、ビュッフェ車1両、売店車1両の「こだま」へ。

2編成:売店車2両を組み込んだ次のような全車普通車の「こだま」編成。4、6号車の262には全て奇数番号が与えられて262の車番を追いつかせた。

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 |

4号車

262 | 5号車

254 |

6号車

262 | 7号車

252 |

8号車

262 | 9号車

254 |

10号車

26 | 11号車

25 | 12号車

22 |

この編成と、組替え12両編成の「ひかり」2編成とビュッフェ車2両「こだま」2編成とを組替えて、次のようなビュッフェ2両の変則「こだま」2編成

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 |

4号車

264 | 5号車

35 |

6号車

262 | 7号車

15 |

8号車

262 | 9号車

35 |

10号車

26 | 11号車

25 | 12号車

22 |

と、ビュッフェ車、売店車各1両の正規「こだま」4編成ができる。

16両編成正規「ひかり」30編成 「こだま」55(うち、変則「こだま」10)編成 「こだま」26編成1売店化済み

主な改良点

自動ドアハンドルスイッチ廃止

冷水器のアルミ容器をステンレスに変更し、電源がない時(殺菌不能)飲料水が出ない構造に変更

出入台くずもの入れ蓋と投入口部に保護ゴムを設置(怪我を防ぐため)

ワイパーに洗浄水装置追加

<昭和45年3月15日~9月13日 大阪万博輸送>

16両編成「ひかり」30編成、12両編成「こだま」55編成の「3-6ダイヤ」で万博輸送を行なった。

夜間開業の夏季には最終新幹線で運びきれない旅客が大勢でたため在来線と組合わせることとし、大阪(22時58分発)から三島まで臨時夜行急行を運転、早朝三島発の「臨時こだま」に接続させて東京に朝のラッシュ前に到着させるという「エキスポこだま」を設定して乗り切った。

約1千万人の乗客を新幹線で運んだが、「SINKANSEN」の国際的なイメージアップに大きく貢献した。

<昭和45年10月1日ダイヤ改正>

「こだま」の輸送力を活用して要望の高かった修学旅行や団体の専用列車による輸送が始まった。

●12次車(S46.11~S47.2):岡山開業に合わせて投入。「ひかり」増発。増発に合わせ変則「こだま」解消。 64両

2編成:10次車の5編成と同様の編成で、ビュッフェ車2両の「こだま」と組替えて、ビュッフェ車1両、売店車1両の正規「こだま」へ。

10本:グリーン車1両と普通車3両の4両構成。

この4両10本をビュッフェ2両の変則12両編成「こだま」10編成中に組み込み、次のような16両編成「ひかり」とする。定員を合わせるため、264は新しい255と組合わせて自由席側の4号車に、旧3、4号車ユニットは新13、14号車ユニットに移動した。

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

255 |

4号車

264 | 5号車

35 |

6号車

262 | 7号車

257 |

8号車

267 | 9号車

15 |

10号車

16 | 11号車

35 | 12号車

26 |

13号車

25 | 14号車

262 | 15号車

25 | 16号車

22 |

16両編成正規「ひかり」30編成+10編成(12両編成変則「こだま」から16両編成「ひかり」に組替え)の40編成 12両編成正規「こだま」47編成

変則「こだま」全て解消 「こだま」30編成1売店化済み

16両編成正規「ひかり」40編成となり、編成名の表示が「ひかり」のH1~H40に変えられ、メーカー名のアルファベットを冠する方式が廃止された。「こだま」は47編成に減少。

主な改良点

長大トンネル対策(換気装置の耐気密形換気送風機)準備工事、MF化工事

パンタグラフ強化

グリーン車荷物棚に整風板取付(風が直接当たらないようにするため)

M'sグリーン車客室前後の仕切壁にマガジンラック設置、乗務員室に車掌情報収録装置取付

ATC装置記録器を多情報高速印字形に変更

カーテンの難燃化

<昭和47年3月15日岡山開業>

昭和47年3月15日ダイヤ改正で岡山開業。「ひかり」需要を見込んで「4-4ダイヤ」とし、東京~岡山間は「ひかり」の直通運転を原則とした。山陽区間は「ひかり」のみの設定で、1桁の列車番号の「W(West)ひかり」(新大阪-岡山間ノンストップ)、20~40番代の「Aひかり」(新神戸・姫路停車)、50~70番台の「Bひかり」(山陽区間各駅停車)の3体系になった。東海道区間のみは300番代の「ひかり」。また、「ひかり」の1~4号車に初めて自由席が設けられ、東京-名古屋間を除き「ひかり」と「こだま」の特急料金格差がなくなった。

●13次車(S47.5~S47.11):「こだま」16両化 92両

23本:「ひかり」に続いて「こだま」16両化用中間車4両

1号車

267 | 2号車

255 |

3号車

267 | 4号車

257 |

この4両を「こだま」7、8号車の間に組み込み、23編成を16両編成化。12両編成車には短編成を表わす「S」が表示されるようになった。さらに、グリーン車の位置は12号車に合わせられ、編成全体の号車は5-16号車に変更された。

S1~24

5号車

21 | 6号車

26 | 7号車

25 |

8号車

262 | 9号車

254 |

10号車

262 | 11号車

252 |

12号車

16 | 13号車

35 |

14号車

26 | 15号車

25 | 16号車

22 |

K25~41(ビュッフェ車2両の変則「こだま」17編成)

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 | 4号車

262 |

5号車

35 |

6号車

262 | 7号車

252 |

8号車

267 |

9号車

255 | 10号車

267 |

11号車

257 |

12号車

16 | 13号車

35 | 14号車

26 |

15号車

25 | 16号車

22 |

K42~47(正規6編成)

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 | 4号車

262 |

5号車

254 | 6号車

262 |

7号車

252 | 8号車

267 |

9号車

255 | 10号車

267 |

11号車

257 | 12号車

16 |

13号車

35 | 14号車

26 | 15号車

25 |

16号車

22 |

主な改良点

新JISネジ全面採用

普通車用腰掛のモケットに防火性純毛モケットを採用

<昭和47年10月2日ダイヤ改正>

要望の強かった「ひかり」の米原停車3往復を設定。名古屋、京都以外で「ひかり」の停車駅が初めて増えたが、この列車は東京-新大阪間の運転時間が5分延びている。しかし、北陸方面との接続が良くなり、この方面への所要時間は大幅に短縮された。

●14次車(S48.1~S48.2):「ひかり」増発 48両

3編成:16両編成「ひかり」

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 |

4号車

262 | 5号車

35 |

6号車

262 | 7号車

257 |

8号車

262 | 9号車

15 |

10号車

16 | 11号車

35 |

12号車

262 | 13号車

25 |

14号車

26 | 15号車

25 | 16号車

22 |

「ひかり」増発用に初の新製16両編成「ひかり」3編成が登場。

この編成からビュッフェ車35形は、物資搬入扉の撤去、電話室に小窓を設置などの設計変更がされている。

この編成では多くの設計変更が盛り込まれ、先頭車運転室側扉上に雨といが付いたほか、列車種別および行先サボが字幕式に、指定席/自由席表示は号車表示と一緒の電照板式となり、スイッチの切替えで「指定席」または「自由席」の板にスリムラインが光る構造となった。これら表示関係の工事は従来車にも実施されている。

さらに、耳ツン対策として、従来のトンネル内通過時に屋上と床下の締切弁を閉める方式に代わり、博多延長時には長大トンネルが多くなって換気力不十分となるため、送風機式の連続換気装置に変更されている。なお、「こだま」ではビュッフェの利用低迷のため、営業が売店と車内販売体制に移行されることになった。

16両編成「ひかり」43編成 12両編成「こだま」24、16両編成「こだま」23編成

主な改良点

連続換気装置の採用

行先表示器(方向幕)及び電照式号車・座席指定表示器(スリムライン)を新設

出入台にスピーカー設置

騒音低減のため台車部側スカート延長

普通車腰掛けの改良(背すりの拡大、座布団の1席独立化)

難燃化(グリーン車腰掛モケット、FRP水タンク、FRP汚物タンク、カーテン)

PCB対策でコンデンサー類の鉱物油化

●15次車(S48.3~S48.8):「こだま」残り24本の16両化 96両

24本:13次車と同じ「こだま」16両化用中間車4両

4両中間車(行先電動幕準備工事、号車差し取付け)24本が投入され、全編成の16連化が完了した。中間車は10、12次車と同様、25、26形の500・700番台車で、5号車が売店車25形400番台に変わった30本と、2両ともまだビュッフェ車35形のままの17本の計47本に生まれ変わった。

編成表示はすべて「こだま」用K1~47編成の連番とされ、ビュッフェ車の2タイプの編成の編成番号の区分けはなく不明瞭になった。「こだま」はこの47本で増備などは最後となり、以後このままの状況で推移していくことになる。この新製から汽車会社が川崎重工に合併されため、付番順から汽車が抜けている

。

16両編成「ひかり」43編成 16両編成「こだま」47編成

主な改良点

主電動機の過負荷耐量増加(MT200A→MT200B、一時間定格出力を204kW→225kWに、駅間距離減少と長大トンネル内の走行抵抗増加のため)

側スカート・電気式表示装置は準備工事のみ

<昭和48年10月1日ダイヤ改正>

全16両編成の「ひかり」43編成、「こだま」47編成がそろい、岡山開業後の需要に応える輸送体系ととなった。

●16次車(S48.9~S49.5):博多開業用「ひかり」増備。食堂車、ビュッフェユニット組込み準備。 252両

21編成:食堂車、ビュッフェユニットを含まない12両構成「ひかり」

5号車

21 | 6号車

265 | 7号車

255 |

8号車

267 | 9号車

257 |

10号車

267 | 11号車

15 |

12号車

16 | 13号車

255 |

14号車

265 | 15号車

255 |

16号車

22 |

昭和50年3月10日の博多開業に際しては、運転時間が7時間程度になることから食堂車を組み込むことになったが、

・食堂車はビュフェ車と連結し、食堂車の厨房を共用する。

・グリーン車の近くに食堂車を組み込む。

・食堂車は編成全体で最も利用しやすい位置にする。

・指定席の5~16号車は、「ひかり」全編成とも車両形式を統一する。

ことを基本方針としたことから、新製車の増備と食堂車の組み込みに伴う組換えは非常に複雑なものとなった。

まず、昭和48年9月から翌年5月にかけて食堂車、ビュッフェユニットを含まない12両編成「ひかり」16次車21編成が投入され、取り敢えずH43に続くS44~64となり、新幹線史上最大の252両の新車が東京、大阪運転所に配属された。

普通車の中間車はすべて500、700番台となっている。また、清涼飲料水の自動販売機を設置するため、26形0番台の1エンド左寄りの業務室を大形シャッタ室に変更、長い無窓部ができた新しい26形500番台として6、14号車に組み込まれた。

これらの編成は16両編成化までの間にも営業についたが、グリーン車を11・12号車とするため、5-16号車として運転された。

この時も大きな設計変更が盛り込まれ、特高圧空気しゃ断器が真空しゃ断器に変更され、また、シリコン整流器の大容量化による個数の減少により、整流器箱が2箱から1箱で済むようになり、全M'形式(偶数形式のスカート部の通風口が二つから一つに減少し、様相が少し変わった。さらに、側面の非常口がユニット式に、複層窓ガラスの外側が合わせガラスに、22形の業務用室が乗務員室に、号車表示を電照板からサボ差しにするなどの変更が行なわれている。

16両編成「ひかり」43編成 12両編成「ひかり」21編成 16両編成「こだま」47編成

主な改良点

客室前位仕切引戸を自動化

特高圧空気遮断器(ABB)を真空遮断器(VCB)に変更

大容量シリコン整流器の採用(RS200→RS200A)

側窓ガラスを合せガラスに変更(飛散防止のため)

非常口をユニット化

非常はしご(横に隣接した列車へ渡るため)新設

非常用渡り板を新設(4個所/編成)

台車部側スカート延長取りやめ

総合試験装置対応

列番装置を5桁化

26形の業務用室に自動販売機設置準備のための大型シャッターを設置

22形の業務用室を乗務員室に変更

スリムラインを座席表示のみに

●17次車(S49.4~S49.8):食堂車ユニット 128両

64本:「ひかり」編成に組み込む食堂車ユニット

食堂車を含んだ新「ひかり」編成の構成方法は次のようにした。

16両編成のそれまでの「ひかり」

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 |

4号車

262 | 5号車

35 | 6号車

262 | 7号車

257 |

8号車

267 | 9号車

15 | 10号車

16 | 11号車

35 | 12号車

26 |

13号車

255 | 14号車

267 | 15号車

25 | 16号車

22 |

この編成の5、6号車と11、12(14)号車の2組のビュッフェユニットを35形+26形(200番台)の組合わせにして順次(対象は43編成)抜き、17次車の食堂車ユニットとそのうちの一方のビュッフェユニットを隣同士にセットにして7号車以降に組み込まれ、次のような食堂車編成が誕生する。

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 | 4号車

262 |

5号車

257 |

6号車

267 | 7号車

27 | 8号車

36 | 9号車

35 |

10号車

267or2 | 11号車

15 | 12号車

16 |

13号車

255 |

14号車

26 | 15号車

25 | 16号車

22 |

同様に、残ったビュッフェユニットと食堂車ユニットをセットにして、16次車21本の12両編成「ひかり」に組み込み、16両「ひかり」編成とする。この段階で、ビュッフェユニット残22ユニット。

16両編成食堂車組込み正規「ひかり」64編成 16両編成「こだま」47編成

主な改良点

食堂車、身障者対応27形新製

食堂車電動発電機容量増大35kVA 汚水タンク、BGM装置、火災検知装置取付け 身障者対応

組込み作業は17次車投入の昭和49年4月から8月まで順次行なわれ、この間、35形を2両組込んだ従来の編成は中間部の号車を「11(9)」「12(10)」「9(11)」「10(12)」とグリーン車ユニットとビュッフェ車ユニットの号車番号が一緒になるように表示変更されていた。

新幹線初の食堂車36形は、広い車体幅3.4mを生かして「2+4」配置とし、壁で食堂と側通路を区画して

通り抜けの無い落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事ができるように配慮した。後に、通路との仕切り壁に窓が付けられ、富士山等山側の眺望も楽しめるようにした。食堂には大容量の水タンクが必要なため、一部の機器をユニットを組む27形の方に移し、側廊下に通じる踊り場

には配電盤を設けるなどしたため、この27形+36形ユニットはそのままばらして他と組合すことができない運用上の制約ができた。

食堂の排水は走行中には排水せずに排水タンクに貯留しておき、車両基地や名古屋駅停車中に線路間の所定排水口に排出することとした。組込み最中は長短列車が走っていたが、9月5日から供食サービスが開始されている。

一方、27形には後位側に車いすで利用できる多目的室を設け、近くの側扉の幅も広げるなど弱者対応施策がとられ、また、電話室も併設されて車外確認用の縦小窓がついた。駅側ではエレベータの設置、一部改札口の拡幅などの改良が行なわれ、「ひかり」だけで、駅員の案内も必要であるが車椅子を利用したまま新幹線を利用できるようになった。

なお、この頃は開業10年を経過し故障などが目立つようになり、地上設備の大がかりな修理のため、需要の比較的少ない水曜日の前夜から翌日昼11時頃まで全列車を止めて修理を行なう半日運休の長大間合「新幹線半日運休」がとられ、大形ポイントや架線などの更新が逐次行なわれるようになった。昭和49年12月から50年2月にかけ、4度実施

された。

昭和49年10月1日には東海道新幹線開業10周年を迎え、この間7億6千万人の安全輸送を完遂した。また、新大阪駅構内は博多開業に備えて、10月2日からホームが1面増強され、3面6線となった。

●18次車(S49.8~S49.12):「ひかり」増備等。 156両

10編成:ビュッフェユニットを除く14両編成「ひかり」。

残り22のビュッフェユニットのうち、10ユニットをこれに組み込んで、16両「ひかり」編成とする。

1編成:両先頭ユニット以外は全てグリーン車の16両編成。

日本で開かれた列国議会同盟会議の外国議員団輸送のため、先頭両端のユニットのみ普通車のほか は中間車12両15形+16形がグリーン車というH70編成が登場した。

これは、次項の博多開業増備用「ひかり」編成に充当していくグリーン車の先行集中製造の形をとったもので、10月に"IPU SPECIAL"として運転された。

1号車

21 | 2号車

265 | 3号車

15 |

4号車

16 | 5号車

15 | 6号車

16 |

7号車

15 | 8号車

16 | 9号車

15 |

10号車

16 | 11号車

15 | 12号車

16 |

13号車

15 | 14号車

16 | 15号車

255 | 16号車

22 |

主な改良点

冷水器を軽量小型化

出入台洗面所通路蛍光灯をカバー付きに変更

ブレーキ線混触防止

運転室前面窓熱線ガラス化

主変圧器非PCB(シリコン油)化(TM200→TM201)

10編成にはビュッフェユニット残22ユニットの中の10ユニットが組み込まれた。H65~75編成となった。

また、この増備車から主変圧器がPCBからシリコン油化され、体積変化に金属べローズを採用したTM201形に変更されている。

この段階で、ビュッフェユニット残 12ユニット

●19次車(S50.1~S50.3):「ひかり」増備。 152両

1本:8両セット。

先の全グリーン車H70編成解消用として食堂車ユニット、普通車3ユニットの8両構成で、全グリーン編成を分割して、両先頭ユニット、グリーンユニット、残った1ビュッフェユニットと組み合わせて16両「ひかり」編成とする。

5編成:12両編成の「ひかり」

先のグリーンユニット、ビュッフェユニットと組み合わせて16両「ひかり」編成とする。

6編成:14両編成の「ひかり」

ビュッフェユニットと組み合わせて16両「ひかり」編成とする。

様々な経過をたどったが、これらの組替えによって食堂車を組み込んだ新正規16両「ひかり」編成は86編成に拡大し、昭和50年3月の博多開業を迎えることになる。

16両編成正規「ひかり」86編成 16両編成正規「こだま」47編成

この途中で0系は製造両数2000両を超え、25形500番台は699まできて洋式便所付き車700番台が存在するため、同一番号とならないようにH81編成から900番台まで飛び越して901以降の付番となり、0系新製車中の最難解車号となった

。

博多開業を目前に総合車両基地となる博多総合車両部が福岡県筑紫郡那珂川町に完成し、「ひかり」用編成86本H1~86編成、「こだま」用K1~47編成が揃った。なお、この間、昭和50年1月20~23日には東京~博多間の直通試運転が行なわれている。

主な改良点

3次回路過電流保護用遮断器AOCNのセット値変更

フトン地を純毛からナイロンモケットに変更

<昭和50年3月10日岡山~博多間開業>

博多開業に対応して東京~博多間には直行する「ひかり」を主体に設定、「こだま」は東海道区間を基本とした。山陽区間では「Wひかり」の他に各停タイプの「ひかり」も走り、山陽区間の「ひかり」停車駅は多様化していった。東京~博多間は最速「ひかり」で6時間56分(山口、福岡県の一部で徐行区間あり)。

博多開業に際して、トンネルの多い岡山以西の区間では連続換気装置を持たないK編成では換気量が不足するため、岡山以西に運用されるのは全てH編成で、運用上新大阪~博多間では列車種別が「こだま」でもH編成が充当された。K編成は臨時等の場合を除いて原則東京~新大阪間の「こだま」のみに運用され

た。

ダイヤの基本は「ひかり」、「こだま」毎時4本であったが、運転ヘッドを15分から12分に改め、臨時列車や波動対応として「5-5ダイヤ」パターンとし、コムトラックが使用開始された。「こだま」の退避は小田原、三島、静岡、豊橋、岐阜羽島となり、「こだま」の運転時分は4時間14分となった。

東京駅ホームの1号車寄りが大混雑するのを緩和するため後方にあった「こだま」指定席を1~4号車として「ひかり」と逆に配置するようにした。

7月18日には東京駅の5番目となる15番ホームが使用開始された。

●20、21次車(S50.5~S50.7:6編成 S51.5~S51.7:4編成):「ひかり」増備。2ビュッフェユニット「こだま」一部解消 160両

10編成:ビュッフェユニットの変わりに売店ユニットを組み込んだ16両「ひかり」編成。21次車は異常時のダイヤ乱れに対応するための非常予備。

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 |

4号車

262 | 5号車

257 |

6号車

262 | 7号車

27 | 8号車

36 |

9号車

254 | 10号車

262 | 11号車

15 | 12号車

16 |

13号車

25 | 14号車

26 |

15号車

25 | 16号車

22 |

この9、10号車の売店ユニットを「こだま」の5、6号車ビュッフェユニットと交換、正規16両「ひかり」編成とする。2ビュッフェユニット「こだま」も解消できる。

20次車の主な改良点

客室両端部付近及び出入台付近に温度調節器を増設

食堂入口表示及び案内取付

車体台枠変形量測定位置の変更

VCBしゃ断回路変更

車輪圧入時油圧ばめ方式採用

21次車の主な改良点

自動ドア用マットスイッチ改良

料理室機器使用表示灯新設

パンタグラフ除湿装置取付け

16両編成「ひかり」96編成 「こだま」47編成(うち、2ビュッフェユニット「こだま」7編成)

昭和49年に入って輸送障害が多発したことから9月に車体腐食や気密低下等の経年劣化の傾向が見られた1~2次車の取替えを決定し、51年から53年にかけて22~25次車を投入してそれらを廃車、その後も順次古い車両の更新が進められることになった。

半日運休という長大間合いを取って設備後進を51年2月25日から再び実施することになり、57年1月まで年5~10回(延べ44回)行なった。

<昭和51年7月1日ダイヤ改正>

「ひかり」編成の増によって山陽区間を中心に輸送力の増強が図られ、開業以来最大の列車本数(275本)となる。また、東海道区間の「ひかり」1往復が初めて新横浜、静岡、米原停車となり運転時間は3時間24分になった。「こだま」は利用客の減もあり、一部廃止されている。

51年8月20日から「こだま」の16号車自由席が禁煙車になった。

●22次車(S51.8~S52.3):1、2次車置換え用。組替え予備編成。これ以降、1000番台となる。 147両

3編成:廃車、置換え対策用の予備編成で、全新車16両「ひかり」編成。1000番台として登場。ビュッフェ部分を小さくした37形式登場。

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

25 | 4号車

262 |

5号車

257 | 6号車

262 | 7号車

27 |

8号車

36 | 9号車

37 | 10号車

262 |

11号車

15 | 12号車

16 | 13号車

25 |

14号車

26 | 15号車

25 | 16号車

22 |

8本:11両セット。1、2次車置換え。1000番台として登場。1~4、9~12、14~16号車置換え

| 21 | 26 | 25 | 262 |

37 | 262 | 15 |

16 | 26 | 25 | 22 |

その他:ビュッフェ車37:11両。1、2次車置換え。1000番台として登場。

22次車は全て「ひかり」編成に組み込まれている1、2次車360両の置換え用で、この廃車置換えを円滑に進めるために全新車16両編成の3編成が投入された。この編成は、9号車の35形式を37形式として身障者対応室新設、ガラス破損対策として客室窓ガラス小窓化(幅1460→630mm)など大幅なモデルチェンジがなされており、0系1000番台と呼ばれたが、この編成を新たに「N」の編成記号を付けて区別することとしたが、H編成が96番まで来ていたのでN97~N99編成にな

った。

以降H1~H96編成のうち、先頭ユニット(McM'、MMc')を新車と取替えた編成についてはNHの記号をつけて区別し、中間車のみを取替えた場合はそのままの「H」とした。

これに伴い、1、2次車360両中の99両が廃車された。廃車された車両は浜松工場に設置された専用の新幹線廃車解体設備で51年11月19日から大形の円盤のこぎりで自動的に裁断された。

この段階で、N:3編成、NH:8編成、H:88編成、K:47編成で、最大車両数2,336両となり、51年から55年までこの勢力を保つ。

主な改良点

側窓小窓ユニット化

座席指定表示器字幕式化

新形式ビュフェ車(37形)

戸閉め保安回路新設

電動送風機の低騒音化、インバータ小形軽量化

電気制動の下限速度を50km/hから25km/hに下げた

主制御器のステップ増加(CS21→CS46)

主抵抗器容量増大(MR200→MR201)

台車枠材質変更(DT200→DT200A)

WN継手変更(QD250→QD251)

スカート内の排障器の材質変更(SS41→アルミ)

台車枠、まくらはり材質変更(SS41→SM41)

●23~25次車(S52.5~S52.11:10本、37が11両 S52.12~S53.3:6本、37が3両 S53.4~S53.10:11本、37が5両):1、2次車置換え 261両

22本:22次車と同様、11両セット。

37:19両

23次車の主な改良点

客室内仕切りに広告枠取付

主変圧器保護回路挿入(ABB再投入防止)

24次車の主な改良点

端子台(20A用)形状変更

主変圧器端子配列変更(TM201A)

25次車の主な改良点

行先表示器の字幕に「修学旅行」を追加

配線用遮断器に防虫対策

昭和51年8月~昭和53年10月の22~25次車までで360両中の残261両全て置換え完了。N:3編成、NH:30編成、H:66編成、K:47編成

昭和53年3月にはH1の4両を交通科学館にH2の2両を関西鉄道学園に転用。

昭和53年4月には早朝、深夜の「ひかり」11本の食堂車の営業が中止、4時間未満の「こだま」も原則ビュッフェ営業が中止。

昭和53年5月以降、961形試作電車、921-1軌道試験車を大井から東北新幹線小山試験線に搬出。

●26次車(S53.11~S54.3):1、2次車廃車が終了し、引き続き、3~5次車240両の最初の置換え 50両

4本:10両セット。

2:262-15 3:37-262

主な改良点

冷水器殺菌装置安定期をグロー式に変更及び紙コップ取り出し容易化

ATC受信器完全3重系化(ATC-1D/S形) 地点検知装置2重系化

制御装置デジタル化

滑走固着検知装置F-DC化

接地装置取付け、CHRR取付け

昭和54年3月には自由席を1~8号車に共通しようできるように、2ビュッフェ「こだま」7編成の5、6号車ビュッフェユニットと9、10号車の組替え及びH33の中央鉄道学園教材への転用が行なわれた。

●27次車(S54.5~S54.7):3~5次車置換え 24両

2本:8両セット。

4本:2両セット。

主な改良点

ビュフェ室を拡大

ビュッフェ部分を1窓分拡大して立席14名程度にし、電話をビュフェ内に移設、電話室を業務用室に統合(37-1500)

26形1000番台の業務用室を乗務員室に

この取替えから「こだま」のK編成も対象になり、「こだま」の場合は、K47番まできていたので、先頭ユニットが置き換えられると編成番号に「50」を加えて区別し、中間車のみを取替えた場合はそのままとすることとした。

昭和54年6月には背ずり転換式の普通車3人掛け座席を回転はできないがリクライニング化してサービス改善を行なうため、NH18編成の2両の腰掛を中央を境に向き合う形と反対を向く形の2種類のものに交換、利用者のアンケートをとった。その結果、反対を向く「集団離反形」の方が好まれ、東北・上越新幹線の200系や0系2000番台に反映されていった。

昭和54年12月1日には東京駅の6番目となる14番ホームが使用開始され、現在の形になった。

●28次車(S54.7~S55.3):3~5次車置換え 89両

2本:11両セット。

| 21 | 26 | 25 | 262 | 262 | 252 |

16 | 375 | 26 | 25 | 22 |

1本:11両セット。

| 21 | 26 | 254 | 262 | 252 |

262 | 16 | 375 | 26 | 25 | 22 |

2本:10両セット。

2本:10両セット。

1本:8両セット。

3:375-262 2:375

N:3編成、NH:36編成、H:60編成、K:47編成

主な改良点

緊急ブレーキ又入スイッチをバネ復帰形に変更

将来の2+2化対応のため床構造を変更

●29次車(S55.5~S55.9):3~5次車置換え 48両

2本:11両セット。

| 21 | 26 | 25 | 262 | 262 |

25 | 16 | 375 | 26 | 25 | 22 |

2本:10両セット。

2:375-262 2:375

N:3編成、NH:38編成、H:58編成、K:47編成

主な改良点

冷水器上に広告枠取付

便所内連絡用ブザーの形式変更

グリーン車の冷房設定温度を26℃から27℃に変更

昭和53年11月~昭和55年9月の26~29次車までは3~5次車211両置換え、残29両。N:3編成、NH:38編成、H:58編成、K:47編成

「こだま」の1等車を1両へするために投入され「こだま」変則編成の元となった264形式は後に「ひかり」に組み込まれたが、29次車の投入によって消滅した。

<昭和55年10月1日ダイヤ改正 輸送力適正化>

経営の悪化による昭和51年11月の50%以上の運賃値上げや労使関係が悪化してストライキ繰り返されるようになり新幹線も遅延、ストップが相次ぎ、国鉄離れが進んだ結果、1日平均輸送人員が最大の43m昭和50年度に対して53年度でまでに20%の利用減があり、特に「こだま」の利用率が低下したため、55-10ダイヤ改正で輸送力の適正化を図るため、「こだま」6編成(5,7,13,14,30,39)が削減された。16両化時に挿入された13次車等の新しい車両は他の編成の古い次車を置き換えた。一方、「ひかり」は削減しなかったが長距離客の減少に対応するため山陽直通列車の新大阪打切り等系統の見直しを行なった。

博多開業以来、軟弱地盤等の理由から三原-博多間の160km/h制限は対策が進んだため210km/hになり、16分短縮されて東京-博多間が最速6時間40分運転となった。また、新横浜、小田原停車の「ひかり」を新設あるいは増設した。朝夕の時間帯には新横浜、静岡、米原などに「ひかり」を停車させ、一部列車は小田原、浜松、豊橋、岐阜羽島にも停車させて「こだま」減量を補間するなど停車駅の多様化、準拠点駅のフリークェンシーの確保によって利便性の向上を図った。また、山陽区間では新大阪以西各停の「ひかり」が登場し、姫路で1度退避するのみで東京-博多間7時間36分で結んだ。「ひかり」を増強する一方で、利用率の低い「こだま」は削減され、原則として1時間2本となった。

「ひかり」1号車が禁煙車になり自由席が1両増えて5両になった。「こだま」号の自由席を博多方の1~4号車に変更、禁煙車も1号車にして位置を統一した。その関係で「こだま」13号車ビュッフェユニットを9号車ユニットと全般検査時に順次組替えを行なうことになった。

博多まで運転区間が延びたことと次に登場する30次車の座席と比較して見劣りしないように、昭和55年11月1日から58年2月28日にかけて普通車の座席を転換式からリクライニング化改造を行ない、3列側は車両中央部を境に集団離反形固定式にした。フランスTGV南東線は集団見合い固定式で、0系もシートピッチを広げないと回転できないため固定式とし、アンケートによってこのタイプに決定したが、基本的に回転できないため評価はあまり良くなかった。

●30次車(S56.10~S57.3):3~5次車残29両と6~9次車置換え 32両。これ以降、2000番台。

1本:9両セット。

2本:7両セット。

2:375-262 2:252 1:375 2:252

55.10以降56年度中に残りの3~5次車29両と6~9次車(対象264両)67両の計96両が廃車され、30次車は「ひかり」3編成分と「こだま」中間車で新製、「ひかり」から出た余剰車を「こだま」に組込む組み替えによって椅子の背ずり転換式から固定式リクライニング化の促進と経費の節減を図った。252、375の一部は直接「こだま」に置換え投入されている。57年11月の東北・上越新幹線電車の登場等によって陳腐化が目立ってきた0系電車の車内アコモデーションを中心に全面的なモデルチェンジを行なっている。

ビュッフェ車を除く普通車座席のシートピッチの拡大(940mm→980mm)と簡易リクライニング化、背ずりをバケット式として枕を設けるグリーン車座席改良、客用窓キセFRP化、荷物棚改良、客室内妻板模様入り、トイレ洗面所FRPユニット化、運転台窓枠変更等は行なわれたが、3列側は集団離反形固定座席で回転は出来ないという問題は残された。

N:3編成、NH:41編成、H:55編成、K:41編成

主な改良点

車内アコモデーションを全面モデルチェンジ(客用窓キセFRP化、普通車シートピッチ拡大、普通車座席の転換式からリクライニング機能付き固定座敷化、グリーン車座席改良、荷物棚改良、客室内妻板模様入り、トイレ洗面所FRPユニット化、運転台窓枠変更)

●31次車(S57.6~S57.12):6~9次車置換え 51両

1本:12両セット。

| 21 | 26 | 25 | 262 |

262 | 375 | 262 |

16 | 25 | 26 | 25 | 22 |

1本:10両セット。

1本:9両セット。

1本:7両セット。

2本:6両セット。

1:37-262 3:252 2:37

●32次車(S58.1~S58.3):6~9次車置換え 34両

3本:10両セット。

1:254 3:252

昭和57年度の 31(51両)~32(34両)次車までは6~9次車置換えで(残80両)、32次車には28次車以降製作されていない254形式を29次車以降の変更を取り入れると同時に売店等も変更して1両新製した。

●33次車(S58.4~S58.12):6~10次車置換え 50両

1本:9両セット。

1本:7両セット。

1本:6両セット。

4本:3両セット。

2:375-262 6:262 6:375

●34次車(S58.10~S59.3):8~10次車置換え 55両

2本:10両セット。

1本:6両セット。

6本:3両セット。

2:375-262 1:25-375-16 1:375 3:262

主な改良点

グリーン車16形の業務用室を乗務員室に(「こだま」12両化対応で、左右両側とも列車監視可能とした)

昭和58年度の33、34次車は6~10次車置換え用で、33次車は6~9次車残80両中の28両、10次車残180両中22両の計50両置換え。この時から新製車をHに、Hの余剰車をKにという組換えから置換え方式に変更、こだまに重点的に投入されるようになった。34次車は6~9次車残52両中の34両、10次車残158両中21両の計55両置換え。

N:3編成、NH:46編成、H:50編成、K:41編成

●35次車(S59.4~S59.9):9~10次車置換え 14両 先頭車を含む構成は「こだま」へ

1本:4両セット。

1本:3両セット。

1:16 2:375-16 1:25 1:262

これも9~10次車置換え用だが、6~9次車残の18両全てと10次車残137両中49両を廃車。次期ダイヤ改正での「こだま」12両化によって余剰車が発生し、廃車67両、新製は最小の14両と抑制された。

●36次車(S59.11~S60.3):10・11次車置換え 29両 全て「こだま」へ

5本:4両セット。

3本:3両セット。

<昭和60年3月14日ダイヤ改正 「こだま」12両化>

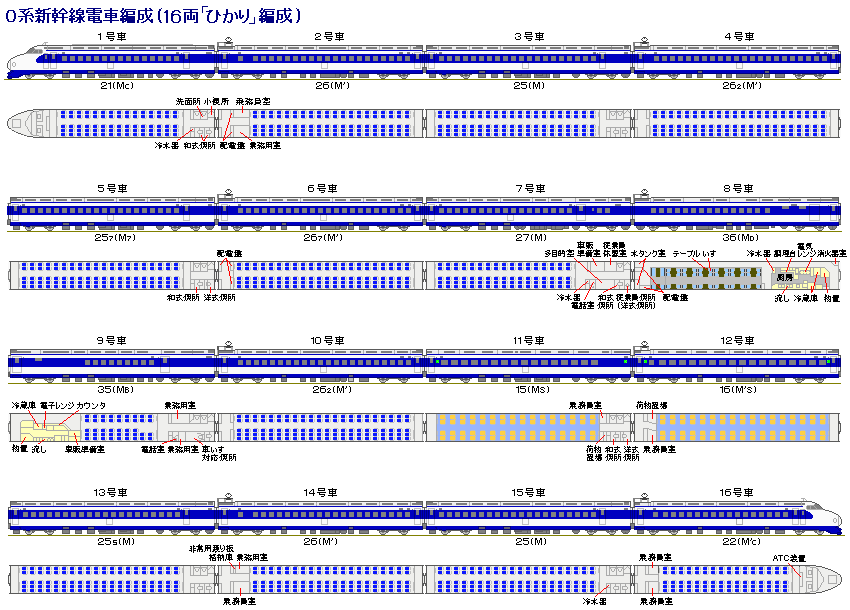

需要は低迷していたが、東北・上越新幹線が上野まで乗り入れ、240km/h運転を開始したのに合わせて5年ぶりにダイヤ改正が行なわれ、このダイヤ改正までに「こだま」は12両化(基本3、4、7、8号車減車)され、S編成(短編成)「こだま」が誕生した。この段階で最後まで残った35形式や2ビュッフェ編成(2編成)が全て淘汰され、図のような編成に統一された。

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

254 |

4号車

262 | 5号車

37 | 6号車

262 |

7号車

252 | 8号車

16 | 9号車

25 |

10号車

26 | 11号車

25 | 12号車

22 |

「ひかり」選好の輸送需要に合わせ、新大阪折り返し「ひかり」を増やすため新大阪に20番ホームを新設、ダイヤを「6-4ダイヤ」とすることにより、「ひかり」を新横浜に1時間に2本停車、毎時1本は小田原-豊橋間の2駅停車とする(「HKひかり」)など、「ひかり」の停車駅の見直しを図り、どの駅にも何本かの「ひかり」が停車するようにしてそれまで「こだま」のみ停車していた駅の利用者に対して列車のスピードアップと同じ効果をもたらし、運転時間も東京-新大阪間で3時間8分(-2)分、東京-博多間で6時間26分(-14分)となった。

16両「K」編成「こだま」は順次12両「S」編成へと短編成化されたが、編成番号はK編成からの繋がりはない。先頭車が1000、2000番代の小窓車の場合は「Sk」編成となっている。減に伴って発生した比較的新しい車両は他の「ひかり」や「こだま」に組み込まれた。

何れもある編成番号とそれに50を加えた編成番号は同時に存在せず、51番以上の番号を持つ編成は長大トンネル用の連続換気装置を持たない13次以降の車両が組み込まれているため岡山以西に乗入れできなかった。

編成数はそれまでの41編成に5編成の臨時列車用予備編成が加わる形となり、広窓車S編成17本、小窓車Sk編成29本の合計46編成になった。S編成「こだま」編成の最終番号はSk99となった。

N:3編成、NH:46編成、H:50編成、SK:29編成 S:17編成

昭和60年度に入ると0系「ひかり」の運用減によって、NH編成の8、29、30の3本が廃止、短編成化されてSK編成となり、発生車両の0番台普通車は廃車、他は他の「ひかり」や「こだま」に組み込まれた。編成余剰となったグリーン車15形と食堂車36形各3両は浜松工場で普通車に改造され、初の車種間改造番台の25・26-1900番台となり、「こだま」編成に編入された。

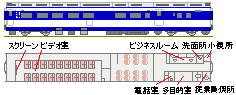

また、輸送力の適正化と経費節減のため、発生した廃車予定の車両に延命工事を施して6月24日からは博多~小倉間専用に6両編成の全車自由席の「こだま」1編成(R0)が投入された。5、6号車にはビデオ装置が搭載された。

1号車

21-77 | 2号車

26-726 | 3号車

25-728 | 4号車

26-755 | 5号車

25-528 | 6号車

22-77 |

N:3編成、NH:43編成、H:50編成、SK:35編成 S:14編成 R0:1編成

●37次車(S60.5~S60.12):10~12次車置換え 28両

2本:5両セット。

1本:4両セット。

2本:4両セット。

1:16 3:25 2:262

<昭和60年10月1日から100系量産先行車1編成16両が営業試使用開始>

昭和60年3月に誕生以来走行試験を行っていた最初の16両編成100系は1編成のみであるが昭和60年10月1日から営業運転を開始し、利用者の意見を聞いて量産車に反映することになった。「こだま」置き換えようとして0系製作の計画もあったが、今更0系もどうかということになり、10M2Tの12両編成4編成(1次車)を当面「こだま」に使用する計画で製作することになり、昭和61年6~8月に2階建車2両と1ユニットを抜いた12両G編成4編成が完成、取り敢えず「こだま」の運用に入り、後に4両組み込まれて16両本来のX編成となり、61年11月のダイヤ改正から「ひかり」として登場する。

既計画で製造された次の38次車で0系の製作が終了する。

●38次車(S60.12~S61.4):10~12次車置換え 16両。0系の最後の新製車両。全て「こだま」へ。

1本:8両セット。

1本:5両セット。22

1:16 2:252

主な改良点

25形2200番台の乗務員室を荷物保管室に、業務用室を電話室に変更。車掌室の無い200番台車が誕生。

昭和60年度には、12月~61年4月に38次車が16両投入されたが、これで0系の新製は終了。0系の累積新製数は、3216両にもなった。

全製造営業車両

| 次 | 製造時期 | Ms

15 | M's

16 | Mc・M'c

21・22 |

M

25 | M2

252 |

Mk

254 | M7

257 |

M'

26 | M'2

262 | M'4

264 |

MA・M'D

27・36 | MB

35 |

MB

37 | 両数 |

| 1 | 39.3~39.9 | - | 1~30 | 1~30 |

2~60(偶) | - | - | - | 1~59(奇) |

- | - | - | 2~60(偶) | - |

180 |

| 2 | 39.6~39.9 | 1~30 | - | - |

1~59(奇) | - | - | - | 2~60(偶) |

201~260 |

- | - | 1~59(奇) | - | 180 |

| 3 | 40.4~40.7 | 31~40 | 31~40 | 31~40 |

61~80 | - | - | - | 61~80 |

261~280 | - | - | 61~80 | - |

120 |

| 4 | 41.6~41.7 | - | - | 41~45 |

81~90 | 201~205 | - | - | 81~90 |

281~290 | 401~405 | - | 81~90 | - |

60 |

| 5 | 41.10~41.11 | - | - | 46~50 |

91~100 | 206~210 | - | - | 91~100 |

291~300 | 406~410 | - | 91~100 | - |

60 |

| 6 | 42.6~42.11 | - | 41~47 | 51~57 |

101~114 | 211~217 | - | - | 101~114 |

301~314 | - | - | 101~114 | - |

84 |

| 7 | 43.2~43.3 | - | 48~50 | 58~60 |

115~120 | 218~220 | - | - | 115~120 |

315~320 | - | - | 115~120 | - |

36 |

| 8 | 43.6~43.9 | - | 51~56 | 61~66 |

121~132 | 221~226 | - | - | 121~132 |

321~332 | - | - | 121~132 | - |

72 |

| 9 | 44.3~44.4 | - | 57~64 | 67~72 |

133~144 | 227~232 | - | - | 133~144 |

333~340

342,344 | - | - | 133~144 |

- | 72 |

| 10 | 44.7~45.2 | - | 65~69 | 73~77 |

145~154

501~530 | 233~237 | 401~410 | 701~730 |

145~154 | 341,343

345~350

352,354

701~760 | - |

- | - | - | 180 |

| 11 | 45.3~45.4 | - | 70~75 | 78~85 |

155~170 | 238~245 | 411~426 | - | 155~170 |

351,353

355~370 | - | - | - | - | 96 |

| 12 | 46.11~47.2 | - | 76~87 | 86,87 |

171~174

531~540 | 246,247 | 427~430 | 731~740 |

171~174 | 371~374

761~770 | - | - |

- | - | 64 |

| 13 | 47.6~47.11 | - | - | - |

541~563 | - | - | 741~763 | - |

771~816 | - | - | - | - |

92 |

| 14 | 48.2 | 41~43 | 88~90 | 88~90 |

175~183 | - | - | 764~766 | 175~180 |

375~386 | - | - | 145~150 | - |

48 |

| 15 | 48.3~48.6 | - | - | - |

564~587 | - | - | 767~790 | - |

817~864 | - | - | - | - |

96 |

| 16 | 48.9~49.5 | 44~64 | 91~111 |

91~111 | 588~650 | - | - | 791~811 |

501~542 | 865~906 | - | - | - |

- | 252 |

| 17 | 49.4~49.8 | - | - | - |

- | - | - | - | - |

- | - | 1~64 | - | - |

128 |

| 18 | 49.8~49.12 | 65~80 | 112~127 |

112~122 | 651~681 | - | - | 812~821 |

543~563 | 907~926 | - | 65~74 | - |

- | 156 |

| 19 | 50.1~50.3 | 81~86 | 128~133 |

123~133 | 682~699

901~917 | - | - |

822~833 | 564~586 | 927~950 | - | 75~86 |

- | - | 152 |

| 20 | 50.6~50.7 | 87~92 | 134~139 |

134~139 | 918~935 | - | 431~436 | 834~839 |

587~598 | 951~968 | - | 87~92 | - |

- | 96 |

| 21 | 51.6~51.7 | 93~96 | 140~143 |

140~143 | 936~947 | - | 437~440 | 840~843 |

599~606 | 969~980 | - | 93~96 | - |

- | 64 |

| 22 | 51.9~52.3 | 1001~1011 | 1001~1011 |

1001~1011 | 1001~1025 | - | - | 1701~1703 |

1001~1022 | 1201~1225 | - | 1001~1003 |

- | 1001~1022 | 147 |

| 23 | 52.6~52.12 | 1012~1021 | 1012~1021 |

1012~1021 | 1026~1045 | - | - | - |

1023~1042 | 1226~1245 | - | - | - |

1023~1043 | 121 |

| 24 | 52.12~53.3 | 1022~1027 | 1022~1027 |

1022~1023 | 1046~1057 | - | - | - |

1043~1054 | 1246~1257 | - | - | - |

1044~1052 | 69 |

| 25 | 53.5~53.10 | 1028~1033 | 1028~1033 |

028~1033 | 1058~1069 | - | - | - |

1055~1066 | 1258~1269 | - | - | - |

1053~1063 | 71 |

| 26 | 53.12~54.3 | 1034~1039 | - |

1034~1037 | 1070~1077 | - | - | - |

1067~1074 | 1270~1282 | - | - | - |

1064~1070 | 50 |

| 27 | 54.6~54.7 | - | - | 1038,1039 |

1078~1081 | - | - | - | 1075~1078 |

1283~1288 | - | - | - | 1501~1506 |

24 |

| 28 | 54.8~55.3 | 1040,1041 | 1034~1039 |

1040~1047 | 1082~1095 | 1201~1206 | 1401 |

- | 1079~1094 | 1289~1303 | - | - |

- | 1507~1519 | 89 |

| 29 |

55.5~55.9 |

1042,1043 |

1040,1041 |

1048~1051 | 1096~1103 | 1207,1208 | - |

- | 1095~1102 | 1304~1313 | - | - |

- | 1520~1527 | 48 |

| 30 | 56.11~57.3 | - | 2001~2003 |

2001~2003 | 2001~2004 | 2201~2203 | - |

- | 2001~2006 | 2201~2204 | - | - |

- | 2501~2506 | 32 |

| 31 | 57.6~57.11 | - | 2004~2006 |

2004~2008 | 2005~2014 | 2204~2206 | - |

- | 2007~2016 | 2205~2211 | - | - |

- | 2507~2514 | 51 |

| 32 | 58.2~58.4 | - | 2007~2009 | 2009~2011 |

2015~2020 | 2207~2209 | 2401 | - | 2017~2022 |

2212~2217 | - | - | - | 2515~2517 |

34 |

| 33 | 58.5~58.12 | - | 2010~2012 |

2012~2014 | 2021~2025 | 2210 | - | 2701~2705 |

2023~2028 | 2218~2230 | - | - | - |

2518~2528 | 50 |

| 34 | 58.10~59.3 | - | 2013~2016 |

2015~2017 | 2026~2035 | 2211~2213 | - |

2706~2711 | 2029~2034 | 2231~2243 | - |

- | - | 2529~2535 | 55 |

| 35 | 59.4~59.10 | - | 2017~2021 |

2018,2019 | 2036,2037 | - | - | - |

- | 2244 | - | - | - |

2536,2537 | 14 |

| 36 | 59.11~60.3 | - | 2022~2029 |

2020~2027 | - | - | - | - |

- | - | - | - | - |

2538~2542 | 29 |

| 37 | 60.5~60.12 | - | 2030~2032 |

2028 | 2038~2051 | - | - | 2712,2713 |

2035 | 2245~2250 | - | - | - |

- | 28 |

| 38 | 60.12~61.4 | - | 2033~2035 |

2029,2030 | 2052,2053 | 2214~2216 | - |

- | 2036~2038 |

2251 | - | - | - | - |

16 |

昭和61年度になると、国鉄最後のダイヤ改正となる昭和61年11月1日から、更に輸送力の適正化とフリ-クエンシー確保のため山陽新幹線新大阪~博多間に6両編成の「こだま」を走らせることになり、H74やNH9などの「ひかり」11編成を運用から解除、廃車予定先頭車の延命工事や廃車充当の出来ない37形式1057が博多で普通車251904へ、S、Sk編成の37形式2500番台6両が売店・車販準備室25-2900へ浜松で改造するなどして6両編成のR編成21編成を編成した(3号車は37形式か2900番台6両を含む254形式。1両は371057を改造した25-1904)。

R1編成

1号車

21

2015 | 2号車

262

798 | 3号車

254

2901 | 4号車

26

2030 | 5号車

25

2028 | 6号車

22

2015 |

<昭和61年11月1日ダイヤ改正>

昭和61年11月1日には国鉄最後の大規模なダイヤ改正が実施され、翌年4月1日の国鉄の分割・民営化時に安定したダイヤや車両の継承が行えるように体制が整えられた。それまでは山陽区間を走行する列車は基本的に東京から直通または新大阪発という形態

だったが、これ以降山陽新幹線専用のR編成21編成が投入されるなど、国鉄の分割・民営化を先取りする形で「こだま」の東海道と山陽の系統分割が進められ、山陽「こだま」が増強された。運転本数も116本から147本と大幅に増えている。

2階建て車両を含む16両編成の100系5編成(X1~5)も営業運転を開始し、博多「Wひかり」4往復に充当され、併せて6月に行なわれた0系による220km/h走行試験の結果をうけて東海道・山陽新幹線の最高速度が22年ぶりに210km/hから220km/hに速度向上された。これによって、運転時間も東京-新大阪間で2時間56分(-12分)、東京-博多間は5時間57分(-29分)、新大阪-博多間は2時間59分(-17分)と大台を切る時間となった。

また、民営化以降は「直通列車及び貨物列車の運転計画策定に関する協定」に基づきダイヤや車両・乗務員の運用の調整等を行なうことになった。

100系の登場等によって、これ以降は0系「ひかり」編成の減が行なわれてゆき、その中の比較的新しい車両は他の編成の古い車両の置換えに使われるようになってゆく。

Ⅱ.国鉄の分割民営化後

<昭和62年4月1日国鉄の分割・民営化スタート>

国鉄の分割民営化によって昭和62年4月1日から東海道・山陽新幹線は東海道新幹線はJR東海、山陽新幹線はJR西日本に分かれたが、特にはダイヤ改正は行なわれず、新幹線電車はそれまでの車両の運用状況等を勘案して下の表のようにJR東海には1458両、JR西には722両と2対1の割合で承継された。利用者に不便の無いように共通運用を継続し、経費精算などの理由から会社間の乗入れキロが等しくなるように車両、運転計画が策定されている。しかし、それぞれの会社の置かれた状況や新しい車両の登場によって0系電車も色々な運命をたどることになる。

100系は新たに2本が加わり7編成となり、「Wひかり」6往復となったが、全100系X編成7本はJR東海に配属となった。これ以降、X編成は製作されず、100系はビジネス主体のJR東海のG編成、長距離走行を考慮して2階建食堂車を組み込んだJR西日本のV編成と2つの系統に分かれてゆく。

| JR東海 | JR西日本 |

| 0系 | 16両編成「ひかり」×53本(N:2、NH:19、H:32) | 16両編成「ひかり」×32本(N:1、NH:16、H:15) |

| 12両編成「こだま」×38本(Sk:26、S:12) | 12両編成「こだま」×5本(Sk:5) |

| | 6両編成「こだま」21本(R:21) |

| 保留車 | 35両 | 17両 |

| 100系 | 16両編成×7本(X編成) | |

| 事業用車 | T2(電気軌道総合試験車)7両 | T3(電気軌道総合試験車)7両 |

1. JR東海

○「ひかり」用H、NH、N編成の推移

JR東海に継承された0系「ひかり」16両編成はN編成2、NH編成19、H編成32の合計53編成であり、40番付近から前の初期編成は先頭車等が1000番台での置換えが進められてNH編成になっていた。

昭和63年3月のダイヤ改正から国鉄時代のX編成の後輩となるJR東海仕様の100系4次車G編成が3編成登場した。この4編成は、新富士、掛川、三河安城の3駅が誕生したことによって「こだま」の運転時間が延びて1編成が新たに必要になったことと0系「ひかり」H編成の老朽取替えを行なうための3編成であり、これに伴い2編成のH編成が削減された。

昭和63年度末に投入された5次車12編成はバブルによる需要増と0系の老朽取替え用であるが、平成元年度からこれで捻出された0系「ひかり」編成の中の新しい車両を選び出して12両編成の「こだま」を16両化し、増大する需要に対応することにした。NH61編成のように先頭車を含めて12両がそのまま12両S3編成を16両YK3編成にするのに使われた例もある。

平成元年にも同様な理由で6、7次車計16編成が投入され、「ひかり」編成の淘汰が進み、平成2年3月10日のダイヤ改正で100系はX編成7編成+G編成31編成の38編成と増加し、これに伴いJR東海の0系「ひかり」編成はこの1年で47編成から32編成に減少した。

その後も100系の投入が進み、平成2年度に8、9次車計14編成、平成3年度に10次車5編成が投入され、平成3年度末には20編成に減少した。なお、100系は10次車で製造が終了した。

平成4年3月のダイヤ改正では新形式300系J編成の量産1次車4編成が登場し、新しい列車種別の「のぞみ」として運転開始、両数が少なく最高速度270km/hという性能のため一部の運用にとどまったがこれによって0系3編成が運用から外れることになった。

平成4年度には増発用の300系2次車10編成、JR西日本車300系3000番台5編成が加わり、平成5年3月のダイヤ改正ではJR東海15編成、JR西日本5編成の合わせて20編成となり、「のぞみ」毎時1本の「1-7-3」新規格ダイヤを採用、東京~博多直通運転も開始された。これに伴い0系「ひかり」は14編成となった。

平成5、6年度に投入された3次車6編成、4次車6編成は0系置換え用で、「ひかり」の0系から300系への置換えが急速に進み、平成5年7月には早くも0系NH編成の定期「ひかり」運用がなくなり、年度末には5編成に減少、NH37、49、97(元N97)の3編成のみが季節運用等に就くことになった。平成6年度末までに全て廃車予定だったが、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災の影響で不足する編成の代替車として使用され、ダイヤが正常に戻った平成7年5月10日、JR東海最後の「ひかり」編成(NH49)が消滅、廃車された。○「こだま」用S、SK編成指定席の「2&2シート」化

民営化後、「ひかり」に比べて乗車効率が低かった「こだま」の9、10号車指定席を5列からゆったりとした快適な旅ができるよう4列にして旅客サービスの改善を行なうことにより利用促進を図るため、昭和62年10月から25、26形式の5人掛け椅子をシートピッチは種車のままだが幅の広いフリーロック式リクライニングシートの「2&2シート」に、新富士、掛川、三河安城の3駅が開業する昭和63年3月13日のダイヤ改正までに改造した。出入り口の関係で車短部C・D席はやや狭くなっていた。この改良による車両番号の変更はなかった。

「2&2シート」組込みS、SK編成

2号車は26、4、6号車は262、11号車は25が使われるが、他の普通車は特に決まっていない。

1号車

21自禁 | 2号車

26自禁 | 3号車

25自 |

4号車

262自 | 5号車

37 |

6号車

262自 | 7号車

25自 |

8号車

16指

一部禁 | 9号車

25指

2&2 |

10号車

26禁指

2&2 | 11号車

25自 |

12号車

22自 |

○「こだま」用S、SK編成の16両化改造とその後の推移

昭和62年の国鉄分割民営化の後にバブルが発生し、新幹線の輸送量が大幅に伸びたが、特に伸びの著しい「ひかり」の輸送力が限界に近づきつつあったため、「ひかり」と「こだま」を合わせた輸送力の増強を図ることとし、平成元年度から2年度までに12両「こだま」編成を16両化することになった。

増結用の車両は100系の投入で余った0系「ひかり」H、NH編成を使ったが、博多開業当時に大量投入された車両の置換え時が来ていたため、比較的若い車両に延命工事を施して組み込まれた。

増結位置はグリーン車やビュッフェ車の号車位置を変更せず、指定車の号車番号を一緒にするため、10号車の後ろに4両挿入することとし、11、12号車も指定席としたため、増結4両のうち11号車と12号車に組み込む2両には「2&2シート」化改造を実施した。

種車となる「ひかり」編成には26形式は5両あるが25形式は4両しかないため、25形式が不足し、改造が比較的容易で過去に改造の実績がある7号車の27形式を改造、25-4900番台として13号車に18両組み込まれた。

それまでも「ひかり」編成の「こだま」への組替えや古い車両の置き換えをしていたが、「こだま」16両化では全編成を対象とし、古い車両の置換えも行なったため、固定編成から余剰車を抜き取り、留置、他編成への再組込等の計画は検査周期もからみ大変複雑な作業となり、また、編成長をすべて16両に統一するまでの2年間は「こだま」の12両編成と16両編成が混在したため、定められた列車の編成充当や乗務員手配の自由度が大きく束縛された。更に、途中まで16両編成はS編成と共通で運用されていたため、11、12号車の指定席を手作業で発売するというようなことも行なわれたが、平成2年7月からは運用を一部固定化し、マルス発売が可能になった。

平成2年度末までに計画どおり0系「こだま」は全て16両化されて、「こだま」41編成が揃ったが、「ひかり」のH、HN編成は24編成へと減少した。

4両を組み込んで、S、SK編成をY、YK編成へ

1号車

21自禁 | 2号車

26自禁 | 3号車

25自 | 4号車

26自 | 5号車

37 | 6号車

26自 | 7号車

25自 | 8号車

16指

一部禁 |

9号車

25指

2&2 | 10号車

26禁指

2&2 | 11号車

25指

2&2 | 12号車

26指

2&2 | 13号車

25自 | 14号車

26自 | 15号車

25自 | 16号車

22自 |

この16両「こだま」編成は「ひかり」編成の減によって発生する新しい車両を組み込みながら平成6年度までほぼこの勢力を保ったが、平成7年度の300系5・6次車の投入によってH編成の淘汰が進むと、Y編成も淘汰の対象とされ、平成7年4月20日ダイヤ改正から余剰となるJR西日本NH編成のJR東海区間「こだま」への充当(H10年3月14日まで)、平成8年度7・8次車9編成、平成9年度9次車12編成、平成10年度10次車4編成(最終)と300系の計画的投入によって削減が進み、平成9年頃からは編成ごと廃車されることが多くなり、 平成11年3月13日ダイヤ改正からは700系量産車の4本のC編成「のぞみ」が登場、Yk8、20、29、38、40、41の6編成で、定期運用としては東京~名古屋、新大阪の「こだま」各1往復に使用されるのみになった。

| 駅名 | 425号新大阪行 | 473号名古屋行 | | 駅名 | 464号東京行 | 414号東京行 |

| 東京 | 15:10 | 16:31 | | 新大阪 | | 12:00 |

| 新横浜 | 15:27 | 16:48 | | 京都 | | 12:17 |

| 小田原 | 15:51 | 17:13 | | 米原 | | 12:43 |

| 熱海 | 16:01 | 17:23 | | 岐阜羽島 | | 13:01 |

| 三島 | 16:12 | 17:37 | | 名古屋 | 11:55 | 13:14 |

| 新富士 | 16:25 | 17:48 | | 三河安城 | 12:10 | 13:30 |

| 静岡 | 16:39 | 18:04 | | 豊橋 | 12:27 | 13:50 |

| 掛川 | 17:01 | 18:23 | | 浜松 | 12:44 | 14:06 |

| 浜松 | 17:13 | 18:37 | | 掛川 | 12:59 | 14:23 |

| 豊橋 | 17:34 | 18:54 | | 静岡 | 13:18 | 14:40 |

| 三河安城 | 17:52 | 19:11 | | 新富士 | 13:31 | 14:57 |

| 名古屋 | 18:06 | 19:24 | | 三島 | 13:48 | 15:10 |

| 岐阜羽島 | 18:20 | | | 熱海 | 13:57 | 15:20 |

| 米原 | 18:39 | | | 小田原 | 14:12 | 15:34 |

| 京都 | 19:04 | | | 新横浜 | 14:31 | 15:53 |

| 新大阪 | 19:20 | | | 東京 | 14:49 | 16:10 |

しかし、平成11年度に入って700系2次車6本が新造され、その代替として残っていた6編成も9月18日には定期運用から離れ、廃車されることになった。

平成11年7月31日には、NH編成ではないが、Yk41編成を利用した「0系ひかり」さよならイベントが行なわれ、下りのみではあるが「ひかり」313号(東京11時28分発 新大阪14時23分着)が運転され、この日から9月18日まで東海道を走る0系の前頭に装飾がなされた。さよなら「ひかり」はその後、8月8日(東京→新大阪「ひかり」321号)と8月28日(新大阪→東京306号)でも行なわれた。

東京~新大阪間の運用は、計画どおり平成11年9月18日の名古屋行き「こだま473号(東京発16時31分名古屋着19時24分)」で終了、名古屋で引退式を行ない、山陽新幹線区間にはまだ残るものの、東海道新幹線からは0系が完全に姿を消し、昭和39年10月1日登場して以来35年の歴史に終止符を打った。

12月までには6編成全て廃車されたが、昭和61年に日本車輌豊川製作所で製作された先頭車22-2029(JR東海:Yk8編成)が平成12年6月4日から引退時の姿で同所で展示されている。

2.JR西日本

JR西日本に継承された0系電車は、16両編成「ひかり」用がN編成1、NH編成16、H編成15の合計32編成、12両編成「こだま」用SK編成が5編成、6両編成「こだま」R編成が21編成であった。

○「ひかり」用H、NH、N編成の推移(指定席のアコモ改善とJR東海「こだま」運用)

0系16両「ひかり」編成は合計32編成でスタートしたが、昭和63年度にJR西日本は2階建付随車4両構成という独自の100系V編成「グランドひかり」1次車2編成を製作、平成元年3月のダイヤ改正から運転を開始したことによって2編成減となり、その中の比較的新しい車両は他の編成の古い車両の置き換えや後述の12両SK編成の「ウエストひかり」化に伴う組換え等に使用された。元年度にもV編成が2編成投入され、SK編成の「ウエストひかり」化のために2000番台の多かったNH16編成はほとんど抜かれたて消滅、NH43編成からは2000番台が7両抜かれ旧車に置き換えられるなどの組替えが行なわれた。V編成は平成3年度まで投入され9編成になったが、この年度末には0系16両編成は23編成へと減少した。

このように主力から引退しつつあった0系16両編成だが、JR西日本としては民営化後グリーン車についてはモケットを中心としたアコモ改良等を行なっており、あと数年間は使用する計画であった。しかし、100系の増備等によって東海道に乗り入れている0系車両の普通車3人掛座席が回転できないなど陳腐化が目立ち始めたため、平成3年度から平成7年度頃まで残りそうなNH編成10本程度でグリーン車2両、食堂車を除く6~16号車の普通車指定席8両のアコモ改善を順次行なうこととし、同時に、定員確保のため2号車を262形式とし、パンタカバーの取付け、特高圧母線引き通しガイシ等の準備も行った。

主なアコモ改造点は

| ・ | 次車によって2種類あったシートピッチを980mmに統一、3人掛け腰掛けは回転できず不評だったため両端のアームレストを残して回転する100系並みの傾斜角度が可能なリクライニングシートとし、2人掛けはこれに形状を合わせて取替える。表地色調を奇数、偶数車で色分ける。 |

| ・ | シートピッチの統一によって29次車以前の車両は定員5名の減になるが、14号車は業務用室の客室化改造によって定員10名の増とする。 |

| ・ | 内妻及び自動ドアの化粧板を取替え、荷物棚をカーテンキセと一体形とし、前飾りを付けた。床仕上げ材は石目模様とし、通路部と座席部で色調を変える。 |

| ・ | 便器をSUS製から陶器製に取り替え、小便器にセンサー式自動洗浄装置を取付ける。便・洗面所の床仕上げ材を張り替え、29次車以前の車両は洗面台をマーブルカウンターにするとともに3面鏡を大型化する。 |

改造車は、21次車までの0番台を3030番台、29次車までの1000番台を5030番台、30次車以降の2000番台を7030番台として区別したが、編成番号に変化はなかった。

平成3年度に最初の1編成が改造され、そのNH82編成は次のような構成となり、平成4年4月から走行を開始し、好評を博した。

1号車

21

1048 | 2号車

26

942 | 3号車

25

921 | 4号車

262

941 | 5号車

25

829 |

6号車

262

5232 | 7号車

27

3031 | 8号車

36

56 | 9号車

37

5031 |

10号車

262

5231 | 11号車

15

1010 | 12号車

16

1010 | 13号車

25

5032 |

14号車

26

5233 | 15号車

25

5031 |

16号車

22

5031 |

0系ではそれまで21、22形式の車番は同一が原則だったが、NH編成のアコモ改善の際に指定席のみを対象としたため22形式だけが改番されたことになって番号の不一致が見られるが、原番は同一で、上のNH82の場合、昭和55年に製造された29次車21-1048と22-1048がオリジナルである。

このアコモ改善は、4年度に2編成、5年度に2編成に対して行なわれ、6年度以降も継続されたが、平成4年3月ダイヤ改正から東京-新大阪間で営業運転を開始した270km/h運転の300系「のぞみ」の登場によって状況が大きく変化する。

つまり、JR東海とJR西日本は平成5年の福岡地下鉄の福岡空港乗り入れ、平成6年の関西空港開港をにらみ、山陽新幹線の時間短縮が共通の認識となり、270km/h運転の300系「のぞみ」を平成5年から東京~博多間に1時間1本運転することになり、JR西日本も平成5年3月のダイヤ改正から300系3000番台F編成1次車を5編成を営業に投入、「1-7-3ダイヤ」としたが、平成6年に入り、平成7年3月のダイヤ改正以降平成8年夏までに東海道・山陽「直通ひかり」を100系、300系に移行することが決定され、これによってJR東海車の山陽区間での走行距離が増えるため余剰となるJR西日本の0系「ひかり」用NH編成を東海道「こだま」に用いて乗り入れる走行距離をお互い一緒にすることとしたのである。平成6年度末には0系「ひかり」の運用を終了させる計画のJR東海としては、残る0系16両「こだま」YK編成についても西日本車と置き換えて淘汰できることになる。

その結果、平成6年度後半からから7年度にかけてなるべくJR東海の「こだま」編成の構成に合わせるための組換えを行なうことになり、ビュフェ車を9号車から5号車に、グリーン車ユニットを11、12号車から9、10号車へ移動することになった。

一方、「こだま」は15、16号車が自由席であるため、「こだま」運用となる編成の改造対象は11~14号車のみとなり、更に、それまでにアコモ改造された編成の15号車は一般車に戻された。これによる編成番号に変化はない。

JR東海のYK「こだま」編成は次のような構成になっていた。

1号車

21自 | 2号車

26自 | 3号車

25自 | 4号車

262自 | 5号車

37自 |

6号車

26自 | 7号車

25自 | 8号車

16 | 9号車

25 2+2 | 10号車

26 2+2 | 11号車

25 2+2 |

12号車

26 2+2 | 13号車

25自 | 14号車

26自 | 15号車

25自 | 16号車

22自 |

結果的に最後まで残ったNH32編成は平成7年度末には次のような構成となった。

1号車

21

1040 | 2号車

26

1287 | 3号車

25

1038 | 4号車

262

1290 | 5号車

37

1040 |

6号車

262

1294 | 7号車

27

3032 | 8号車

36

84 | 9号車

15

1041 |

10号車

16

2032 | 11号車

25

5044 | 12号車

262

5244 | 13号車

25

5039 | 14号車

26

7232 |

15号車

25

1026 | 16号車

22

1040 |

平成6年度には5編成のアコモ改造が行なわれたが、NH32編成は「こだま」用の組換えも併せて行なわれ、平成7年4月20日ダイヤ改正から「こだま」運用が開始された。

平成7年度には残17編成中16編成の「こだま」組換えが終了しており、東京乗り入れ「ひかり」運用は非組替えで残ったNH12により残っていたが、平成7年5月10日のJR東海車の後を追うように9月17日限りで終了し、オリジナルの0系16両編成「ひかり」は東京駅から姿を消した。同編成は中間車が抜かれてR15編成に生まれ変わっている。

このように「こだま」運用を始めたH編成だったが、0系の取替えピッチを上げるため平成8年度にJR東海からカフェテラス付きの100系(G編成)4編成がJR西日本に譲渡されて0系は13本に減少、平成9年には更にG編成3編成が譲渡されたこと、新たに登場したJR西日本の500系が11月のダイヤ改正から4編成となり、山陽区間300km/hの高速性能を生かして東京乗入れを開始し、500系の増備によって捻出された300系が100系「ひかり」を置換え、100系が「こだま」運用に付くようになって4編成までに急激に減少、次の平成10年3月14日ダイヤ改正で更に2編成の500系が投入され、0系の東海「こだま」運用は終了した。

最後に残ったNH32編成は名古屋~博多間の「ひかり」号1往復(早朝下り、夜上り)で定期運用を持っていたが、これも平成10年10月3日ダイヤ改正で100N(V編成)に置き換えられて食堂車付き0系16両編成「ひかり」の定期「ひかり」が消滅、最後のNH32編成は多客期の臨時や平成11年春の修学旅行臨に使われたが、平成11年8月22日の新大阪-博多間「ひかり」389号を最後に営業運転から撤退、NH編成は完全に消滅した。

○6両編成「ウエストひかり」

国鉄として最後となる昭和61年のダイヤ改正から山陽新幹線に6両編成21本のR編成「こだま」が走りだしたが、航空機と対抗できる有効時間帯により速達性とサービスを高めた「速達グレードアップひかり」を投入することになり、昭和62年度に山陽新幹線に大阪~博多間を2時間台で結びながらリラックスした旅も楽しめるように全車「2+2」座席とし、テーブル席を設けたオープンなカフェテラス式ビュッフェを3号車に組み込んだ「ウエストひかり」の運転を行なうことになり、63年3月13日ダイヤ改正から6両編成4本による新大阪~博多間4往復の運転を開始した。

6両編成「ウエストひかり」編成

1号車

21 | 2号車

26 | 3号車

37 | 4号車

26 | 5号車

25 | 6号車

22 |

「ウエストひかり」化の車両は、R編成21本の中から980mmとシートピッチの広い2000番台の先頭車両を持つ4編成を抜き出し、編成中の0番台の車両を他のR編成の2000番台(一部1000番台)の車両に交換、1列4人掛けの新形腰掛にするなどのアコモ改造(1000番台が5000、2000番台が7000番台に番号変更)して4編成を「ウエストひかり」としたもので、R15、2、3、1がR51~54という編成番号になった。

外見上は窓部にある青色帯の下に同色の細いライン1本、出入り口の脇に右のような「W」のロゴを追加している。全普通座席が3+2から2+2座席化に伴い、椅子は幅の広いフリーロック式リクライニングシート(奇数:赤 偶数:青色のモケット)になり、種車に関係なく2000番台のシートピッチに合せている。

平成2年3月10日のダイヤ改正からは12両「ウエストひかり」化の過程で6両「ウエストひかり」編成はR51の1本のみ1往復となり、このR51編成は早朝、深夜の運行に残ったが平成6年には新R2となり、元の車内設備に戻されて6両「ウエストひかり」は消滅した。平成7年に37番台が改造を受け、7702「ファミリーひかり」になっている。8年には更にアコモ改善を受け、7732となり、他の車両も余剰となったNHのアコモ改善車と組替えられている。

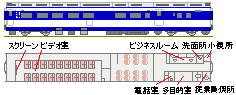

○12両SK編成「ウエストひかり」

6両編成「ウエストひかり」が好評だったため、63年夏から12両編成の「ウエストひかり」を投入することになり、SK編成を使用することになったが、これらを「ウエストひかり」化するために、6両R編成の「ウエストひかり」を12両編成のSK編成と組替えて元のR編成に戻し、不足する分は新たに改造して対応することとした。

平成元年3月のダイヤ改正で「ウエストひかり」は、12両編成でビデオ有り2編成(WKV)、ビデオ無し1編成(WK)、6両編成のR編成(WR)3編成、新大阪~博多間が7往復となった。通常の6両R編成はSK編成から戻されたものを含めて22編成となっている。

更に12両編成の「ウエストひかり」化を進めるため、6両編成「ウエストひかり」2本はSK編成に組替えて元のR編成に戻されるなど組換えが行なわれた。

12両編成の「ウエストひかり」化改造には余剰車が少なかったため、NH43などH編成中の2000番台(一部1000番台)を抜き取り、他の0番台と交換するという手法をとり、更に3本の12両編成「ウエストひかり」を組成した。1000番台からの改造車も混じっており、これらの車両のシートピッチは4列化と同時に980mmに変更されたので、シートピッチと窓割が合わない編成があり、Sk5編成は12両中9両がずれていた。

平成2年3月10日のダイヤ改正からは12両「ウエストひかり」編成6本(ビデオ有り2編成)8往復、6両「ウエストひかり」編成はR51の1本のみ1往復となった。

12両編成「ウエストひかり」「Sk05編成」

1号車

21自

5001 | 2号車

26自

5003 | 3号車

25自

5201 | 4号車

26自

7206 |

5号車

37自

5302 | 6号車

26自

5203 | 7号車

25自

5401 | 8号車

16

1035 |

9号車

25指

5001 | 10号車

26指

5004 | 11号車

25指

7010 | 12号車

22指

5001 |

この12両編成の「ウエストひかり」には山陽新幹線のサービスアップの一環として映画館並みの臨場感あふれるビデオを楽しんでもらうため、その内の2編成(Sk25、Sk19)の7号車にはシネマカーが設けられた。シネマカーの種車は27形式(13、3)で、昭和63年4月にシネマルームのみの転用改造を行い25形3901、3902となったが、7月に「ウエストひかり」化改造が行なわれ、再改番されて3903、3904になり、8月から運用開始した。客室内に38席の席があり、50インチのスクリーンとプロジェクタを備え、床は階段状で絨毯を敷くなど工夫したビデオ室とコンセント付きで携帯パソコンやワープロの使えるビジネスルームを設けたがビデオ室の人気はあまり続かなかった。平成6年4月からは上映を中止し、8月には編成から外され、6本とも同じSk編成となっている。

その後はほぼそのまま推移するが、平成12年3月11日ダイヤ改正で山陽新幹線に700系7000番台「ひかりRail Star」8両編成を12編成が登場するに及んで活躍の場が無くなったが、アコモが良かったため、6両の短編成に切り詰められてR60番台に組替えられ、一部置き換えがあったが7000番台は現在でも活躍中である。

SK編成は12両編成だったが「ひかりRailStar」は8両編成で自由席車は3両、1列4人掛けは指定席車のみということから週末は超満員となり、平成13年度に更に3編成追加している。

○6両R編成

JR発足時には6両R編成は21編成あったが、63年3月13日ダイヤ改正から4編成が「ウエストひかり」に改造され、その結果、R編成が4編成不足するが、運用の合理化で3編成で対応することとした。しかし、3編成でも先頭車が4両不足したため、保留車の15、16や2000番台25、26各1両の中間電動車ユニットを先頭車に改造して21・22の3901、7951とした。新たなR編成「こだま」はR22~R24編成とされ、計20編成となった。0番台から改造した車両は3000番台になっている。

平成2年3月10日のダイヤ改正からはSK12両編成が「ウエストひかり」化され、そのために6両「ウエストひかり」編成の車両が使われ、旧SK編成の車両はR編成に組み替えられてR25~27となり、6両「ウエストひかり」編成はR51の1本のみとなった。

R編成は、削減されるH編成の新しい車両を取り込みながら平成6年度までほぼこの本数で推移したが、平成6年度にはR51編成が元の車内設備に戻されるなどして28編成に増加、欠番を補充する形で編成番号を一部整理、R51は新R2となった。

平成7年1月には阪神・淡路大震災が発生し大きな被害が出たが、子供同伴の旅行がしやすく、また阪神・淡路大震災で離ればなれになった親子に明るい話題を提供するという意味から、平成7年の夏に子供が遊べるスペースがある「ファミリーひかり」を運転することになった。安全性や楽しさを主眼にR2、R24編成の37形式2500番のビュッフェ部を改造して「こどもサロン」の37形式7700番台が登場、3号車に組み込まれ、この編成は「ファミリーひかり」用となった。運行は夏、冬、春の学休期とゴールデンウイークに限定されていた。

「こどもサロン」はビュフェ合造車37-7701・7702の2両で、従来のビュフェスベースが撤去され、子供の遊び場の側面をクッションで覆い、床にはマットを敷き安全面に配慮、子供が楽しめ退屈しないように室内は動物ランドをイメージしたステッカー装飾がなされ、ぬいぐるみ、絵本が備えられているほか、ボールプールやすべり台を設け、子供向けのアニメビデオの上映も行なわれた。

平成8~9年には100系G編成が7編成JR西日本に譲渡されたこと、平成9年3月にはJR西日本が500系を運用開始したこと、更にJR東海が300系の相次ぐ増備で100系が日中の「こだま」にも使われ始めたことなどから、平成7年度までに組替えられたアコモ改良の16本のNH編成も順次編成を解かれることになり、これを利用して6両「こだま」R編成のグレードアップに利用することとなった。

その内容は、編成全号車の固定の集団離反型3人掛腰掛を回転式に変更。床仕上材を大理石調に張替え、それに合わせ客室の一部の色調を変更した。洗面所はサーモスタット付混合水洗で給水口は自閉式大便所の和式便器はパステルブルーの陶器製とした。小便器水洗はセンサー式。便所・洗面所の床仕上材も合わせて色彩を変更した。アコモ改善車両と一目でわかるように「ウエストひかり」と同様のブルーのラインを窓下に追加し、出入口横にワンポイントマークを取付けた。0系の「まるい」イメージと腰掛の「回転」を意味し、中のロゴは、JR西日本のWESTの「W」と「腰掛」をイメージしたものである。

その内容は、編成全号車の固定の集団離反型3人掛腰掛を回転式に変更。床仕上材を大理石調に張替え、それに合わせ客室の一部の色調を変更した。洗面所はサーモスタット付混合水洗で給水口は自閉式大便所の和式便器はパステルブルーの陶器製とした。小便器水洗はセンサー式。便所・洗面所の床仕上材も合わせて色彩を変更した。アコモ改善車両と一目でわかるように「ウエストひかり」と同様のブルーのラインを窓下に追加し、出入口横にワンポイントマークを取付けた。0系の「まるい」イメージと腰掛の「回転」を意味し、中のロゴは、JR西日本のWESTの「W」と「腰掛」をイメージしたものである。

平成9年3月までにR2、R22のアコモ改善編成が誕生したが、NH編成では1号車が自由席と言うことからアコモ改善が行われていなかったが、21形を中心に不足分を加えて新たにアコモ改善を行うこととなった。アコモ改善編成は、一目で分かるよう「ウエストひかり」と同じ窓下に白い線の入った塗装となり、扉脇には卵状のマークが付けられた。「ファミリーひかり」にも使われR2編成も改造を受け、「こどもサロン」7732となった。

同時に、小倉~博多間用の輸送用を短編成化によって適正化するため、「ひかり」NH23編成先頭車等を使った4両編成のR51が平成9年3月に登場した。3号車にはビュッフェ非営業の37形が連結された。

平成9年度には6両R編成8編成がアコモ改善を受け、4両編成のR編成も51、52編成と増加したが4両編成は途中からQ編成に名称変更になりQ1~6の編成が登場した。

10年度には更に5編成のアコモ改善を実施し、24編成中15編成がアコモ改良車となったが、11年度は改良は行なわれず、平成12年3月11日のダイヤ改正から山陽新幹線に700系7000番台「ひかりRail

Star」8両編成が投入されたことによって12両編成「ウエストひかり」が運用を外れ、SK編成は6両に切り詰められてR61~66となった。12年度にはR67編成が、13年度にはR68編成が従来のR、SK編成を種車として誕生した。従来のR編成は「2+2」座席配列のR60番台の登場によって減少して行き、平成13年度初で20編成に減少し、その後は平成14年から100系6両K編成も登場、平成16年度初で5編成だったが平成17年3月1日のダイヤ改正までに全て定期運用から外れた。

その後、昭和50年3月10日に開業した山陽新幹線博多開業の30周年記念行事として平成17年3月10、19、20、26日に運転された記念列車に最後に残ったR10、R18が運用された。オリジナルはクリーム10号+青20号だが、100系と同じ白3号と青20号に塗られ、窓帯にアンダーラインが入り、帯幅も狭い「ウエストひかり」仕様のものだが、R60番台はライトグレーをベースにフレッシュグリーンの帯を塗った「2+2シート」の新塗色となっており、外観上0系の面影を残した最後の編成であった。

最後まで残ったR10編成

1号車

21

5033 | 2号車

262

7238 | 3号車

37

5032 |

4号車

26

5033 | 5号車

25

7731 |

6号車

22

5032 |

○4両Q編成

小倉~博多間用の輸送力を短編成化によって適正化するため、「ひかり」NH23編成先頭車等を使った4両編成のR51が平成9年3月に登場した。全て小窓車で、3号車にはビュッフェ非営業の37形が連結された。その後、H94、R21編成の先頭車等を使ってR52、53と2本追加されたが、これらの先頭車は大窓で中間は小窓だった。

平成9年11月29日のダイヤ改正以降からは広島、小倉~博多の「こだま」の半数を4両短編成で区間運転化することになり、更に1本が追加された上、編成記号を新たに「Q」とし、Q1~Q4の4編成とした。

その後、NH99(元の、N99)、R5編成先頭車等を使って2編成が追加され、平成10年1月17日以降は6編成になっている。Q編成はアコモ改善が行なわれなかった。4両編成の3号車の半数が37形式だったので、座席数が少しでも多い25形に順次置き換えられ、平成10年秋には全6編成の3号車が25形売店車付き(1904または2900番台)になった。また、先頭車の大窓車は徐々に小窓車に置き換えられ、最後の大窓車もQ2編成の21,22-141のみとなった。

平成12年秋には先頭ユニットが電動車である「グランドひかり」用100系V編成を短編成化した4両P編成3本が登場、Q編成はそれ以後P編成に置き換えられて行き、4両編成自体の運用も減少したため、Q5、6はR31として6両化に行なわれ、他は廃車、平成13年10月1日ダイヤ改正で引退、予備車として残っていたQ4編成も廃車された。

なお、Q3編成は廃車後、3号車が37-1505に置き換えられたが、新下関駅の保守基地に平成12年12月1日に設置された新幹線乗務員訓練センターで教材として使われている。

○6両WR編成R60番台

平成12年3月11日のダイヤ改正以降700系7000番台「ひかりRailStar」8両編成を12編成山陽区間に投入。これに伴い12両SK編成「ウエストひかり」6本は順次運用から外れることになったが、新しい車両が多いのと、ゆったりとした2+2の座席でアコモも優れていることから、SK編成の先頭車と37形式はそのままで、中間車を一部組替えて順に6両編成に短縮し「こだま」に使うことになり、4月22日から順次営業運転に入り、10月にはR60~66の6本に生まれ変わった。指定席や定員が異なるため従来のR編成とは運用が分けられた。

1号車

21 | 2号車

262 |

3号車

37 | 4号車

26 | 5号車

25 |

6号車

22 |

WR編成はその後、平成13年4月には廃編成R11の先頭車とSK編成の3両、廃Q3編成からの1両を組合わせてたR67が、平成14年2月にはR7編成から4両と廃SK編成の1両、廃Q2編成の1両を組合わせてたR68編成が追加された。R67の先頭車はいずれも25-2038と26-2245から先頭車改造を受けたものである。

SK「ウエストひかり」の先頭車とビュフェ車はすでに全てWR編成に転用されていたので、これらの2編成の分はSK編成以外から持ってきており、それらの車両は2+2に改造、改番されて組み立てられた。3号車は昭和61年に37形式のビュッフェ室の大部分を客室化する改造を受けた2900番台を2+2座席化した7900番台になっている。

1号車

21 | 2号車

26-2 |

3号車

25-7900 | 4号車

26 |

5号車

25 | 6号車

22 |

平成14年度にはこれに合わせ既存の編成の3号車の7900番台化を行なうことになり、Q編成の3号車の2900番台(37形式2500番台を売店車に改造)を2+2座席化した7900番台に取り替えられたが、2900番台は6両しかないのでR62、65編成には変化が無く、「ウエストひかり」時代のカフェテラス式ビュッフェ車がそのまま残っている。併せてR61の5000番台先頭車をR27の7000番台先頭車を2+2列化に取替えて7000番台に統一、「こだま」のリニューアルとして4座席化を認知してもらうため、外観塗色を一新し、ライトグレーを基調にフレッシュグリーンのラインを配し、新緑や若葉の誕生のイメージを出した。全て2000番台を改造した7000番台に統一され、これが最後までに残った0系新幹線電車ということになる。

現在営業中のWR編成

| 21 | 26 | 37 | 26 | 25 | 22 |

| R62 | 7003 | 7202 | 7302 | 7004 | 7003 | 7003 |

| R65 | 7005 | 7207 | 7301 | 7007 | 7007 | 7005 |

|

| 21 | 26 | 25 | 26 | 25 | 22 |

| R61 | 7008 | 7208 | 7904 | 7011 | 7009 | 7008 |

| R63 | 7006 | 7211 | 7905 | 7010 | 7014 | 7006 |

| R64 | 7004 | 7205 | 7901 | 7002 | 7004 | 7004 |

| R66 | 7002 | 7209 | 7906 | 7003 | 7002 | 7002 |

| R67 | 7951 | 7210 | 7902 | 7013 | 7008 | 7951 |

| R68 | 7007 | 7213 | 7903 | 7012 | 7012 | 7007 |

平成16年3月にはR6編成の先頭車であった21-5035(元1032))が台湾新幹線建設の日本連合に譲渡、7月に神戸港から台湾の高雄港に送られ、標準軌に改造されたDD14に牽引されて「限界測定車」として台湾新幹線の建設に使用された。

索引に戻る

その内容は、編成全号車の固定の集団離反型3人掛腰掛を回転式に変更。床仕上材を大理石調に張替え、それに合わせ客室の一部の色調を変更した。洗面所はサーモスタット付混合水洗で給水口は自閉式大便所の和式便器はパステルブルーの陶器製とした。小便器水洗はセンサー式。便所・洗面所の床仕上材も合わせて色彩を変更した。アコモ改善車両と一目でわかるように「ウエストひかり」と同様のブルーのラインを窓下に追加し、出入口横にワンポイントマークを取付けた。0系の「まるい」イメージと腰掛の「回転」を意味し、中のロゴは、JR西日本のWESTの「W」と「腰掛」をイメージしたものである。

その内容は、編成全号車の固定の集団離反型3人掛腰掛を回転式に変更。床仕上材を大理石調に張替え、それに合わせ客室の一部の色調を変更した。洗面所はサーモスタット付混合水洗で給水口は自閉式大便所の和式便器はパステルブルーの陶器製とした。小便器水洗はセンサー式。便所・洗面所の床仕上材も合わせて色彩を変更した。アコモ改善車両と一目でわかるように「ウエストひかり」と同様のブルーのラインを窓下に追加し、出入口横にワンポイントマークを取付けた。0系の「まるい」イメージと腰掛の「回転」を意味し、中のロゴは、JR西日本のWESTの「W」と「腰掛」をイメージしたものである。