1. 車両の構造などを決めている法律はあるの?

鉄道会社各社から色々な車両が登場していますが、車両の基本的な構造は鉄道輸送の安全性、安定性を図るため、法律で決められています。

基になるのは、明治33年に制定された「鉄道営業法」で、その第1条に

「鉄道ノ建設、車輌器具ノ構造及運転ハ命令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ」

となっています。

昭和62年4月1日の国鉄の分割・民営化の際、それまでの日本国有鉄道と民営鉄道に分かれた体系を見直して、「普通鉄道構造規則」、「特殊鉄道構造規則」、「新幹線鉄道構造規則」、「運転の安全の確保に関する省令」、「鉄道運転規則」、「新幹線鉄道運転規則」という新たな「命令」が定められ、平成13年度まで使用されていました。これらの省令では、鉄道の種類毎に仕様、寸法、方式等が細かに決められていました。

平成10年頃からの行政上の規制緩和の流れも受け、これらを一本化し、安全を確保しながらも鉄道事業者の技術的自由度を向上させることができるように省令等の技術基準を原則として備えるべき性能をできる限り具体的に規定したいわゆる性能規程とすることになり、平成13年12月25日に新省令の「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」が交付され、平成14年3月31日からが施行されました。

同時に、性能規程化された省令の技術的判断とするために、省令の内容を具体化、数値化した標準的な解釈として強制力のない「解釈基準」が通達として出されました。

更に、実務者の参考になるようにこれらの設定根拠、考え方をまとめた「解説」が関係技術調査・研究会から刊行されています。

各鉄道事業者は、その事業内容に応じてこの省令で定められた性能基準を満たす「実施基準」を定め、国土交通省(地方運輸局長。新幹線は国土交通大臣)に届けることになっています。

これはただ届ければよいというものではなく、安全確保等の観点から実施基準が省令の規定に適合しないと認められると省から変更の指示を受けることになります。

第一章の総則と第八章の車両(解釈基準付き)を参考までに紹介します。

青字は平成15年2月に発生したテグ地下鉄火災を受けて、平成16年12月27日に国土交通省から通達された火災対策関係の改正部分です。

第一章 総則

(目的)

第一条 この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 新幹線 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条 に規定する新幹線鉄道をいう。

二 営業主体 新幹線の営業を行う法人をいう。

三 建設主体 新幹線の建設を行う法人をいう。

四 軌間 軌道中心線が直線である区間におけるレール頭部間の最短距離をいう。

五 本線 列車の運転に常用される線路をいう。

六 側線 本線でない線路をいう。

七 駅 旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場所をいう。

八 信号場 専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。

九 操車場 専ら車両の入換え又は列車の組成を行うために使用される場所をいう。

十 停車場 駅、信号場及び操車場をいう。

十一 車庫 専ら車両の収容を行うために使用される場所をいう。

十二 車両 機関車、旅客車、貨物車及び特殊車(除雪車、軌道試験車、電気試験車、事故救援車その他特殊な構造又は設備を有するものをいう。)であって、鉄道事業の用に供するものをいう。

十三 列車 停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。

十四 動力車 動力発生装置を有する車両をいう。

十五 閉そく 一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車の運転に占有させることをいう。

十六 鉄道信号 信号、合図及び標識をいう。

十七 信号 係員に対して、列車又は車両(以下「列車等」という。)を運転するときの条件を現示するものをいう。

十八 合図 係員相互間で、その相手方に対して合図者の意思を表示するものをいう。

十九 標識 係員に対して、物の位置、方向、条件等を表示するものをいう。

二十 危険品 国土交通大臣が告示で定める物のうち火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項 の規定の適用を受けないものをいう。

(実施基準)

第三条 鉄道事業者(新幹線にあっては、営業主体及び建設主体のそれぞれ。以下この条において同じ。)は、この省令の実施に関する基準(以下「実施基準」という。)を定め、これを遵守しなければならない。

2 建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、実施基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。

3 実施基準は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する細目を告示で定めたときは、これに従って定めなければならない。

4 鉄道事業者は、実施基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該実施基準又は変更しようとする事項を地方運輸局長(新幹線に係るものにあっては、国土交通大臣。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。

5 地方運輸局長は、実施基準がこの省令の規定に適合しないと認めるときは、実施基準を変更すべきことを指示することができる。

(書類の提出)

第四条 前条第四項の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2 前条第四項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

(危害の防止)

第五条 施設の工事は、のり切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。

(著しい騒音の防止)

第六条 鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。

(移動円滑化のために講ずべき措置)

第七条 鉄道事業者が高齢者、身体障害者等の移動の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)第四条 の定めるところによる。

(応急復旧の体制)

第八条 鉄道事業者は、運転事故、災害等が発生した場合における応急復旧のための体制をあらかじめ定めておかなければならない。

第八章 車両

第一節 車両限界

(車両限界)

第六十四条 車両は、車両限界を超えてはならない。ただし、構造上の理由により車両限界を超えなければ使用することができない装置及び排障器、クレーンその他これに類するものは、車両の安全な走行を確保することができる範囲において、車両限界を超えることができる。

[解釈基準]

[基本項目]

1 鉄道事業者は車両限界を定め、車両は車両限界を超えないこと。また、直線における車両限界の標準を第3図、第4図に示す。ただし特殊鉄道においては、その用途に応じた形状が一義的に定められるよう必要な寸法を明確にすること。

2 1中の「車両は車両限界を超えない」とは、次の状態において車両が車両限界を超えないことをいう。

(1) 平坦な直線軌道上において、車両(車輪等が摩耗した場合を含む)が、車体及び台車の中心線が軌道中心線と一致した状態に停止した状態

(2) 積載状態は空車状態から最大限の荷重を積載した状態

(3) 乗客又は積載物の偏りにより車体及び台車が傾いていない状態

3 次の表の装置については、各々の条件の範囲内で車両限界を超えることができる。

| 鉄道種別 | 装 置 | 条 件 |

| 基 本 | 車輪、軌条塗油器 | 建築限界内にある場合 |

| 排障器 | 可とう性のある部分が建築限界内にある場合 |

| 扉類(無蓋車の煽り戸、非常口扉等を含む) | 開いている場合 |

| 軌道測定車、レール探傷装置、レール研削装置び建築限界測定装置 | 建築限界内において使用中の場合 |

| 除雪装置、クレーンその他これに類するもの | 使用中の場合 |

| 浮上式鉄道 | ブレーキシュー | 使用中の場合 |

4 曲線における車両限界は、車両の偏いに応じ、1の車両限界の各側に相当の数値を加えたものとすること。

| 第3図 車両限界(普通鉄道(新幹線を除く。)) | 第4図 車両限界(新幹線) |

|  |

| | 限界項目 | |

| 基礎限界 | H1 H2 H3 H12 L1 L2 L3 R1 |

| 折畳んだ場合の集電装置に対する限界 | H4 H5 L4 L5 R2 |

| 集電装置が作用した場合における屋根上装置に対する限界 | H7 L4 L5 R3 |

| 標識、標示灯、車側灯に対する限界 | H8 H9 L6 |

| ばねの作用により上下動しない部分に対する限界 | H10 L7 |

| 砂まき管、排障器、ブレーキシューその他のものであってリムの幅を超えない部分に対する限界 | H11 L8 |

※寸法の単位はミリメートルとする |

| | 限界項目 | |

| 基礎限界 | H1 H3 H12 L1 L3 |

| 集電装置が作用した場合における屋根上装置に対する限界 | H6 H7 L4 L5 |

| 標識、標示灯、車測灯に対する限界 | H8 H9 L6 |

| ばねの作用により上下動しない毎分に対する限界 | H10 L3 |

| 砂まき管については、車輪のリム(タイヤのある車輪にあってはタイヤ)の幅以内のものが車両の特性に応じてレール面上の40mmまでにある場合は車両限界を超えることができる。 |

※寸法の単位はミリメートルとする |

第二節 車両の重量等

(軌道及び構造物に対する制限)

第六十五条 車両は、軌道及び構造物に対して、当該軌道及び構造物の負担力より大きい影響を与えないものでなければならない。

(安定性)

第六十六条 車両は、軌道の保全状況その他想定される運転条件において、安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。

2 車両は、曲線軌道上で停止した場合において、転覆をしない構造のものでなければならない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 車両は、以下に示す条件においても安定した走行を確保できること。

(1) 旅客等の荷重条件(空車から最大積載状態まで)

(2) 走行条件(走行速度、加速、減速等)

(3) 車輪の摩耗等

(4) 風雨等の気象条件(ただし災害時は含まない。)

2 普通鉄道の旅客車は、普通鉄道の旅客車と同様に台車枠のねじり剛性が高いボギー台車を採用している貨物車、普通鉄道の車体のねじり剛性が高い二軸貨車及びこれらの車両と同様な構造を有する車両は、安全な走行及び安定した走行を確保するため適切な静止輪重比(空車時、実測による輪重を軸重の2分の1で除した比率

(二軸貨車及びこれと同様な構造を有する車両にあっては、実測した対角の平均輪重の差を平均輪重で除した比率))を定め、これにより管理すること。また、車両は静止輪重比の調整が容易に行える構造とすること。

3 車両は、曲線上で停止時に曲線の内側に作用する力により転覆しないこと。また、高速で曲線通過時に曲線の外側に作用する力により転覆しないこと。

[無軌条電車]

4 基本項目を適用せず以下のとおりとする。

(1) 空車状態及び積車状態におけるかじ取車輪の接地部にかかる荷重の総和は、それぞれ空車重量及び積車重量の20%以上であること。なお、本事項は連結した状態においても満足するものとすること。

(2) 空車状態において、車両を左側及び右側に、それぞれ35°まで傾けた場合に転覆しないこと。

第三節 車両の走行装置等

(走行装置等)

第六十七条 走行装置等は、次の基準に適合しなければならない。

一 車輪は、車両の走行により軌道を損傷させないこと。

二 車軸の配置は、走行する線区の最小曲線半径の曲線を支障なく通過することができるものであること。

三 懸架装置は、軌道からの衝撃に対し十分な容量を有すること。

四 列車の最前部となる車両の前部は、レール頭面上の障害物を排除することができるものであること。

五 前各号に掲げるもののほか、走行装置等は、堅ろうで十分な強度を有し、かつ、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものであること。

[解釈基準]

[基本項目]

1 走行装置等は、負荷荷重及び振動等に対し十分な強度、剛性等を有する構造とし、車両の脱線等に対する安全性及び著しい蛇行動等に対する安定性を確保できること。この場合「走行装置等」とは台車装置の他、排障器(台車に取付けるもの。)、懸架装置、案内装置、安定装置等を含む。

2 輪軸の配置及び輪軸の取付構造その他車両の各部の構造は、以下のとおりとする。

(1) 走行する線区の最小半径の曲線を通過できること。

(2) 操舵性を付けた輪軸を有する構造の車両にあっては、耐振性を有すること。

(3) 分岐器、脱線防止レール、その他のガードレール等を損傷することなく通過できること。

(4) 車両の固定軸距、車輪等の寸法は次の表のとおりとし、車輪が摩耗した場合においてもこれを満たすこと。ただし、車両及び軌道等の構造上容易に脱線しない場合は、この限りでない。

| 種 別 | 普通鉄道 | 新幹線 |

| 軌間の別 | 762 | 1067 | 1372 | 1435 | 1435 |

| a 固定軸距 | 3050以下 | 4570以下 | 3500以下 |

| b 車輪の直径 | 400以上 | 680以上 | 680以上 | 680以上 | 730以上 |

| c 車輪のリムの幅 | 102以上127以下 | 120以上150以下 | 120以上150以下 | 120以上150以下 | 120以上135以下 |

| d 車輪のリム1対の内面距離 | 695以上700以下 | 989以上994以下 | 1296以上1301以下 | 1359以上1364以下 | 1358以上1363以下 |

| e フランジの高さ | 22以上30以下 | 25以上35以下 | 25以上35以下 |

| f 車輪1対の中心線から車輪踏面までの距離 | 400 |

560 | 714 | 743 | 745 |

| 備考1 | 新幹線においては、車輪1対の中心線からフランジ外面までの距離は745mmの距離における車輪踏面から10mm下位において704mm以上714mm以下。 |

| 備考2 | リニアモータ駆動地下鉄電車の車輪径は、新造時61Omm以上660mm以下 使用限度570mm以上 |

| 備考3 | a~eの詳細は次の図を参照 |

| | a:固定軸距

b:車輪の直径

c:車輪のリムの幅

d:車輪のリムー対の内面距離

e:フランジの高さ

f:車輪1対の中心線から車輪踏面までの距離 |

3 懸架装置は軌道からの衝撃に対し十分な容量及び安定性を有するものとし、空気ばねを有する懸架装置を用いた場合は、以下のとおりとする。

(1) 十分な容量を有する空気室を設けること。

(2) ばね特性に著しい影響を及ぼす空気漏れを生じても、車体を安全に支えられること。

4 列車の最前部となる車両の前部には排障器(レール頭面上の障害物を排除できるスノープラウ等を含む。)を設けることとし、排障器の下端とレール頭面との間隔はレール頭面上の障害物を排除することができる適当なものであること。

[跨座・懸垂式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道]

5 基本項目に示すとおりとする。ただし、基本項目2の表及び4は適用しない。

[案内軌条式鉄道]

6 基本項目に示すとおりとする。ただし、基本項目2の表は適用しない。

(動力発生装置等)

第六十八条 動力発生装置等は、施設に適合し、運転に耐えるものでなければならない。

2 車両の電気回路の電気設備は、次の基準に適合するものでなければならない。

一 絶縁破壊、混触による感電及び火災のおそれのないものであること。

二 誘導作用による障害を鉄道事業の用に供する他の電気回路の電気設備に及ぼすおそれのないものであること。

三 集電装置は、電車線に対し追従性を有するものであること。

四 パンタグラフは、乗務員室から一斉に下降させることができること。ただし、電気機関車の重連その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

五 パンタグラフ降下時にアークによる火災の発生するおそれのないものであること。

六 過電流による過熱焼損のおそれのないものであること。

七 異常な高電圧の侵入に対し、回路の安全を確保することができること。

八 高電圧の電車線の区間を走行する車両にあっては、異常時に電車線を強制的に停電させることができること。

3 内燃機関及び蒸気機関を有する車両の機関等については、次の基準に適合するものでなければならない。

一 機関は、異常な過熱が発生することがないよう適切な保護措置が講じられること。

二 蒸気機関は、機関から排出される火の粉及び燃えがらによる火災の発生を防止することができること。

三 床壁等は、機関の熱による発火を防止することができるよう設置されること。

四 燃料装置は、燃料の漏れ及び引火を防止することができること。

五 排気管は、排気ガス及び熱による旅客への危険及び他の装置の故障を防止する構造であること。

[解釈基準]

[基本項目]

1 動力発生装置等は、施設に適合し、かつ運転条件を満足する十分な動力を発生し、伝達できる構造とすること。この場合「動力発生装置等」とは、以下の装置を総称する。

(1) 走行するための動力(電気ブレーキ装置を有するものにあっては、電気制動力を含む。)を発生する装置

(2) 発生した動力を伝達する装置

(3) 発生する動力の大きさを制御する装置

(4) 集電装置

(5) 補助電源装置及び補助回転機等、動力の発生に必要な補助機器類

(6) 上記の装置を電気的又は機械的に接続する装置

2 車両の電気回路の電気設備は、以下のとおりとする。

(1) 電気設備の機能及び構造(電線を含む。)は、以下のとおりとする。

① 絶縁破壊等による感電及び火災のおそれのないこと。

② 取扱者以外の者が容易に触れるおそれのないこと。

③ 電線は、以下のとおりとする。

(ア) しゅう動、振動等により障害を受けるおそれのある部分は、これを防護すること。

(イ) 防護管及び機器の引き込み口又は引き出し口は、雨水の浸入等のおそれのないこと。

(ウ) 電圧の異なる電線は、同一の防護管に挿入しないこと。ただし、当該防護管中の電線として、当該電線に負荷する電圧のうち最も高いものに対する規格の絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁効力を有する電線を用いる場は、この限りでない。

④ 誘導作用による障害を他の電気回路(鉄道事業の用に供する施設及び車両に設けられれたものに限る。)に及ぼすおそれのないこと。

⑤ パンタグラフは使用線区の電車線に対し、追従性を有するものであり、以下のとおりとする。

(ア) 列車を組成する電車にあっては、パンタグラフは乗務員室から一斉に降下操作ができること。

(イ) 直流の電車線区間を運転する旅客電車のパンタグラフの取付部は、二重絶縁すること。

(ウ) 特別高圧(7000Vを超える電圧。以下同じ。)の交流を集電する車両のパンタグラフは、ばね等の機械力により上昇させることができること。ただし、機械力には空気圧力により発生させる機械力を含む。

⑥ 特別高圧の交流を集電する車両は、主回路が切れなければパンタグラフの下降ができないこと。ただし、複数のパンタグラフが母線の引き通しによって接続されている場合であって、一部のパンタグラフを下降させるときは、この限りでない。

(2) 主回路には以下の装置を設けること。

① 集電装置(蓄電池機関車及び蓄電池電車にあっては、蓄電池。)に近い位置に自動遮断器及び手動で回路を開放状態に保つことができる開放器を設けること。ただし、自動遮断器及び開放器を設けた回路を有する他の車両から当該回路を通じ電源の供給を受ける車両にあっては、この限りでない。なお、特別高圧の交流を集電する車両は、開放器を省略することができる。

② パンタグラフを設けた電気機関車等(ただし、無軌条電車を除く。)は、パンタグラフに近い位置に避雷器を設けること。

③ 電気方式又は電車線の標準電圧が異なる区間を運転する電気機関車等は、集電装置に近い位置に電気方式又は電車線の標準電圧が異なる区間に進入する際に電気機器を保護する装置を設けること。

(3) 特別高圧の交流を集電する車両の主回路には、パンタグラフに近い位置に、保護接地スイッチを設けること。

(4) 主回路以外の電気回路の電源側には以下の装置を設けること。

① ヒューズ。(ノーヒューズブレーカーなど、これと同等以上の性能を有するものを含む。)ただし、ヒューズを設けた回路を有する他の車両から当該回路を通じ電源の供給を受ける車両を除く。

② 電動発電機、静止型インバータ等の電力変換装置、空気圧縮機用電動機等の電源供給回路にあっては、開閉器。ただし、開閉器を設けた電力変換装置から電源の供給を受ける空気圧縮機用電動機等の電源供給回路を除く。

3 車両の機関等は、以下のとおりとする。

(1) 潤滑油の圧力が低下した場合に機関を停止させる装置を設けること。

(2) 冷却水の水温が上昇した場合に機関を停止し、又は機関を無負荷にする装置を設けること。

(3) 燃料タンク及びその配管は、可能な限り配管等からの漏油を防ぐ構造(潤滑油ポンプをオイルパン内に設置した構造、油圧スイッチ及び油圧センサーを機関に直接設置した構造、その他の外部配管を少なくする構造等をいう。)とすること。

(4) 燃料タンクの注入口及びガス抜き口は、車両の動揺により燃料が漏れない構造であり、かつ、排気管の開口部及びアークを発生するおそれのある機器から離隔され、車室の内部に開口していないこと。

(5) 排気管は客室内に配管されていないこと。ただし、防護板の取付その他の措置が講じられている場合は、この限りでない。

(6) 接触、発散する排気ガス等により内燃機関車等若しくは積載物品等が発火し、又はブレーキ装置、電気装置等の装置の機能を阻害するおそれのないものであること。

(7) 長期間にわたりアイドリングの必要があり、かつ、こう配が連続する区間で使用する等排気管が過熱するおそれのある条件の下で使用する車両は、消音器の下部に油だまり及びドレンプラグを設けること。ただし、平成2年4月1日より以前に製造された車両であって、排気管等の改造を行わないものはこの限りでない。

(8) 前(7)の車両にあっては、排気ガスの温度を検知する装置(排気管の温度が異常に過熱した場合に表示する装置を乗務員室に設けたものをいう。)を設けること。ただし、平成2年4月1日より以前に製造された車両にあっては、この限りでない。

[蒸気機関車]

4 基本項目に示すほか、以下のとおりとする。

(1) ボイラに、独立に作用する2個以上の給水器及び2個以上の安全弁を設けること。

(2) ボイラに、それぞれ独立した2個以上の水面計を設けること。

(3) 火室の天井板に溶け栓を設けること。

(4) 最高使用圧力を表示した圧力計を設けること。

(5) 火室にある控えには、その頂上にあるものを除き、すべての破損を外部から発見することのできる装置を設けること。

(6) 蒸気機関車の煙室及び灰箱には、それぞれ火の粉及び燃えがらの散出を防ぐ装置を設けること。

[無軌条電車]

5 基本項目に示すほか、以下のとおりとする。

(1) トロリポールの取付位置は、車輪の接地面から3.2m以上の高さであること。

(2) トロリポールは、車両が架空電車線の直下から水平距離で2.5m以上変位することができるものであること。

(3) トロリポールは、電車線からはずれた場合の保安装置を有するものであること。

(4) トロリポールの取付部は、二重絶縁すること。

(5) トロリポールは、電車線に対して追従性を有するものであること。

[リニアモータ式鉄道、浮上式鉄道]

6 基本項目に示すほか、動力発生装置の車上設備は、地上設備の設計最大動力を超える動力を発生するものでないこと。

(ブレーキ装置)

第六十九条 車両には、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。

一 車両を確実に減速し、又は停止させることができること。

二 組成した車両に乗務員室からの操作により連動して作用すること。(専ら入換えをする場合に連結して運転する車両及び特殊車を除く。第五号において同じ。)

三 振動、衝撃等によりその作用に支障を及ぼすおそれのないこと。

四 制動力を連続して作用させることができること。

五 組成した車両が分離したときに自動的に作用すること。

六 車両を急速に停止させることができること。ただし、特殊車にあっては、この限りでない。

七 制動力の供給源を確保することができないことにより、その作用に支障を及ぼすおそれのある場合は、発車することができないこと。ただし、蒸気機関車であって警報装置等を設置した場合は、この限りでない。

2 車両には、前項のブレーキ装置のほか、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。

一 留置中の車両の転動を防止することができるものであって前項第三号の基準に適合する装置。ただし、当該装置を有する他の車両に固定連結すること等により、留置中に車両の転動を防止する場合は、この限りでない。

二 前項のブレーキ装置が故障した場合に使用することができる独立したブレーキ機能を有するものであって前項第一号、第三号及び第四号の基準に適合する装置。ただし、機関車、旅客車(客車に限る。)、貨物車(貨車及び荷物車に限る。)及び特殊車は除く。

[解釈基準]

[基本項目]

1 車両のブレーキ装置の種類は以下のとおりとし、車両の種類に応じて次の表に示すブレーキ装置を設けること。

(1) 「常用ブレーキ装置」とは、運転中の車両の制動として常用するブレーキ装置をいい、運転中の車両を急速に停止できる機能を有するものをいう。

(2) 「留置ブレーキ装置」とは、留置中の車両の転動を防止するために使用するブレーキ装置をいう。

(3) 「保安ブレーキ装置」とは、常用ブレーキ装置が故障したときに運転中の車両の制動に使用するブレーキ装置をいう。

| 車両の種類 | 設けるべきブレーキ装置の種類 | 備考 |

| 常用 | 留置 | 保安 |

| 機関車 | ○ | ○ | | |

| 旅客車 | 新幹線 | ○ | | |

1 |

| 電車・内燃動車 | 運転台を有しないもの | ○ | | ○ | |

| 運転台を有するもの | ○ | ○ | ○ |

2 |

| 客車 | 緩急車 | ○ | ○ | | |

| 上記以外 | ○ | | | |

| 貨物車 | 荷物車 | 運転台を有しないもの | ○ | | | |

| 運転台を有するもの | ○ | ○ | | |

| 貨車 | ○ | ○ | |

3 |

| 貨物電車・貨物内燃動車 | 運転台を有しないもの | ○ | | ○ | |

| 運転台を有するもの | ○ | ○ | ○ |

2 |

| 特殊車 | | | ○ | | | |

| 備考1 | 新幹線にあっては、独立して作用する2系統以上のブレーキ指令系を有すること。 |

| 備考2 | 保安ブレーキ装置によって留置中の車両の転動を防止することができる車両にあっては、留置ブレーキ装置を省略することができる。 |

| 備考3 | 固定連結された他の貨車の留置ブレーキ装置によって留置中の転動を防止することができる貨車にあっては、留置ブレーキ装置を省略することができる。 |

2 車両のブレーキ装置は、機器、配管及びブレーキ機能が、振動、衝撃等によりその作用に障害を生じないこと。

3 常用ブレーキ装置の機能及び性能等は、以下のとおりとする。

(1) 常用ブレーキ装置は、走行中の車両を減速し停止させ、かつ停止状態が維持できること。

(2) 車両の全車輪に対して制動力を作用させる機能を有するものであること。ただし、機関車の導輪及び従輪並びに特殊車の1部の車輪等を除く。

(3) 制動力はブレーキ率によることとし、車両の種類に応じ次の表に示す値を満たすこと。

| | 車両の種類 | 積車ブレーキ率 |

| ① | 機関車(②を除く)、旅客車及び貨物車(貨物電車・貨物内燃動車に限る) | 70/100以上 |

| ② | 蒸気機関車(非常制動で600m以下の距離で止まることが確保できる最高速度を設定した場合に限る) | 50/100以上 |

| ③ | その他の車両 | 25/100以上 |

備考1 積車ブレーキ率とは、ブレーキシューに作用する力の総和と積車重量との割合をいう。

備考2 ブレーキ率は、鋳鉄換算で計算すること。

(4) 前後に運転室(乗務員室のうち主に動力車を操縦する係員が乗務し、力行制御等を行なうものをいう。以下同じ。)を設けた機関車にあっては、運転する側の運転室において制動力を得られない場合には、発車することができない構造であること。

(5) 動力源として空気を用いる場合は、以下による。

① 空気タンクは、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有すること。

② 元空気タンク内の圧力の低下又はブレーキ管の圧力低下により、ブレーキ効果に支障を来すおそれのあるときは、発車することができない構造であること。ただし、蒸気機関車にあって警報装置を設置した場合は、この限りでない。

③ 制動力の供給源としての最終の空気タンク(元空気タンク側の逆止弁を含む。以下同じ。)からブレーキシリンダに至る部分までの機器及び空気管(室内に配置されているものを除く。以下同じ。)は、台車(ボルスタアンカその他台車に設けられた主要部品を含む。)の幅の内側に配置されていること。ただし、機器及び空気管が相当の強度を有するものによって防護されている場合は、この限りでない。

④ 運転室を有する車両であって列車の最前部となるものの制動力の供給源としての最終の空気タンクからブレーキシリンダに至る部分までの機器及び空気管は、台枠の前端の内側に配置されていること。ただし、機器及び空気管が相当の強度を有するものによって防護されている場合は、この限りでない。

(6) 動力源として油圧を用いる場合は、以下による。

① アキュムレータは、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有すること。

② 圧力の低下によりブレーキ効果に支障を来すおそれのあるときには発車することができない構造であること。

③ 車両のブレーキ力の供給源が正常であることを連転室で確認できること。

④ 制動力の供給源としての最終のアキュムレータからブレーキシリンダに至る部分までの機器及び油圧管(室内に配置されているものを除く。以下同じ。)は、台車(ボルスタアンカその他台車に設けられた主要部品を含む。)の幅の内側に配置されていること。ただし、機器及び油圧管が相当の強度を有するものによって防護されている場合は、この限りでない。

⑤ 運転室を有する車両であって列車の最前部となるものの制動力の供給源としての最終のアキュムレータからブレーキシリンダに至る部分までの機器及び油圧管は、台枠の前端の内側に配置されていること。ただし、機器及び油圧管が相当の強度を有するものによって防護されている場合は、この限りでない。

4 留置ブレーキ装置の機能及び性能等は、以下のとおりとする。

(1) 留置ブレーキ装置は、留置中の車両の転動を防止するため、手用ブレーキ装置、車側ブレーキ装置その他これらと同等以上の性能を有するものであること。

(2) 制動力はブレーキ率によることとし、ブレーキの種類により次の表に示す値を満たすこと。

| | ブレーキの種類 |

空車

ブレーキ率 | 積車

ブレーキ率 |

算出条件 |

| ① | 手用ブレーキ装置(②の場合を除く) |

20/100 | - |

ハンドルに作用する力は、片手ハンドルの場合294ニュートン、両手ハンドルの場合は441ニュートンとし、ブレーキ倍率は1200以下とする。 |

| ② | 手用ブレーキ装置(蒸気機関車で停留中は手ブレーキ装置及び手歯止めにより転動防止が図れる場合に限る。) |

5/100 | - |

| ③ | 車側ブレーキ装置 |

- | 6/100 |

車側ブレーキ装置のてこに作用する力は、980ニュートン、ブレーキ倍率が15以上とする。 |

備考1 空車ブレーキ率とは、ブレーキシューに作用する力の総和と空車重量との割合をいう。

5 保安ブレーキ装置の機能及び性能等は、以下のとおりとする。

(1) 保安ブレーキ装置は、常用ブレーキ装置が故障しても走行中の車両を停止させられ、必要な間停止状態を維持できること。

(2) 常用ブレーキ装置が故障したときに、自動的に作用するものであること。ただし、運転室及び車掌室(3(4)の運転室以外の乗務員室をいう。以下同じ。)に当該装置の操作装置が設けられている場合は、この限りでない。

(3) 制動力は空車ブレーキ率70/100以上とする。

(4) 動力源として空気を用いる場合は、以下による。

① 空気タンクは、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有すること。

② 制動力の供給源としての最終の空気タンクからブレーキシリンダに至る部分までの機器及び空気管は、できる限り他の機器及び空気管と独立したものであること。

③ 制動力の供給源としての最終の空気タンクからブレーキシリンダに至る部分までの機器及び空気管は、台車枠の幅の内側に配置されていること。ただし、機器及び空気管が相当の強度を有するものによって防護されている場合は、この限りでない。

④ 運転室を有する車両であって列車の最前部となるものの制動力の供給源としての最終の空気タンクからブレーキシリンダに至る部分までの機器及び空気管は、台枠の前端の内側に配置されていること。ただし、機器及び空気管が相当の強度を有するものによって防護されている場合は、この限りでない。

(5) 動力源として油圧を用いる場合は、以下による。

① アキュムレータは、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有すること。

② 制動力の供給源としての最終のアキュムレータからブレーキシリンダに至る部分までの機器及び油圧管は、できる限り他の機器及び油圧管と独立したものであること。

③ 制動力の供給源としての最終のアキュムレータからブレーキシリンダに至る部分までの機器及び油圧管は、台車枠の幅の内側に配置されていること。ただし、機器及び油圧管が相当の強度を有するものによって防護されている場合は、この限りでない。

④ 運転室を有する車両であって列車の最前部となるものの制動力の供給源としての最終のアキュムレータからブレーキシリンダに至る部分までの機器及び油圧管は、台枠の前端の内側に配置されていること。ただし、機器及び油圧管が相当の強度を有するものによって防護されている場合は、この限りでない。

6 車両の貫通ブレーキは、連結して運転する車両(専ら入換えをする場合に連結して運転するもの及び特殊車を除く。)のブレーキ装置に設けるものとし、その機能は、以下のとおりとする。

(1) 組成した車両に乗務員室からの操作によって連動して作用すること。

(2) 組成が分離したときに自動的にブレーキが作用すること。

(3) ブレーキ装置を設けた車両を連結する場合にあっては、元空気タンク管(元空気タンク管のないものにあっては、ブレーキ管。)を連結するものであること。ただし、組成したすべての車両の元空気タンクの圧力が正常であることを運転室で確認できる場合は、この限りでない。

7 両端に運転台を持ち単車で運行する車両のブレーキ機能は、以下のとおりとする。

(1) 両端に運転台を持ち単車で走行を行う旅客電車及び旅客内燃動車の車両のブレーキ装置は、1から6までに規定するほか以下のいずれかの構造とすること。ただし、平成13年3月13日以前に製造された車両で、大改良を行わないもにあっては、この限りでない。

① 常用ブレーキ装置と保安ブレーキ装置の空気ブレーキの制動力供給源の空気タンクからブレーキシリンダまでの間について2組の独立したブレーキシステムを設けること。

② 保安ブレーキ装置の空気タンクと逆止弁を二重化し、逆止弁を車両の左右に振り分け配置する等により、前・後台車のどちらかのブレーキ機能が確保できること。

③ レールブレーキ等の空気ブレーキ以外の方法により、常用及び保安ブレーキが故障した場合に空車ブレーキ率で35/100以上の性能が確保でき、車両の停止状態が維持できること。

(2) (1)ただし書きの車両は、ブレーキ機能が支障のないよう、ブレーキ機器及び配管の必要な箇所を防護板により保護するなど適切な措置を講じること。

[新幹線]

8 基本項目によるほか、以下のとおりとする。ただし、基本項目3(3)のブレーキ率を、減速度と読み替えるほか、3(5)③及び④、(6)④及び⑤は、適用しない。

(1) 独立して作用する2系統以上のブレーキ指令系を有すること。

(2) 制動力は減速度によることとし、減速度は次の表に示す数値以上とする。なお、機関車にあっては運転整備された状態。機関車以外の車両にあっては、空車の状態におけるものとする。

| 速度 (単位 km/h) | 減速度 (単位 km/h/s〉 |

| 230をこえる場合 | 1.5 |

| 160をこえ230以下の場合 | 1.9 |

| 110をこえ160以下の場合 | 2.5 |

| 70をこえ110以下の場合 | 3.1 |

| 70以下の場合 | 3.4 |

[跨座・懸垂式鉄道、案内軌条式鉄道]

9 基本項目によるほか、以下のとおりとする。ただし、基本項目の3((5)③及び④、(6)④及び⑤に限る。)、第5項((4)③及び⑥、(5)③及び④に限る。)は、適用しない。案内軌条式鉄道においては、ブレーキ装置は案内操向性能を損なわないで作用する構造及び性能を有すること。

[無軌条電車]

10 基本項目の2及び6を適用するほか、以下のとおりとする。

(1) 車両には、それぞれ独立に作用する主ブレーキ装置(運転中の車両の制動に常用するブレーキ装置をいう。以下同じ。)及び副ブレーキ装置(留置中の車両の転動を防止するために使用するブレーキ装置をいう。以下同じ。)を設けなければならない。

(2) 主ブレーキ装置は次の基準に適合していること。

① かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有すること。

② 車両の後車輪を含む半数以上の車輪に対して制動力を作用する機能を有するものであること。

③ 配管(2以上の車輪への共用部分を除く。⑤(イ)を除き、以下同じ。)の一部が損傷した場合においても2以上の車輪に対して制動力を作用させる機能を有するものであること。ただし、非常用ブレーキ装置(主ブレーキ装置が故障したときに運転中の車両の2以上の車輪に対して制動力を作用させることができるブレーキ装置をいう。)を設けた車両にあってはこの限りではない。

④ 乾燥した平坦な舗装路面で35km/hのとき、14m以内で積車状態の車両を停止させる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力を880ニュートン以下とし、乗務員1人及び旅客1人の重量は55kgとする。

⑤ 液体の圧力により作動するブレーキ装置にあっては、次に掲げるところによること。

(ア) 配管からブレーキ液が漏れることによりブレーキ効果に支障が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を設けたものであること。ただし、(3)ただし書の車両にあっては、この限りでない。

(イ) ブレーキ液は配管を腐食し主電動機の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該ブレーキ装置の機能を損なうものでないこと。

⑥ 空気圧力又は真空圧力により作動するブレーキ装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化によりブレーキ効果に支障を来すおそれのあるときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を設けたものであること。ただし、その圧力が零となった場合においても④の基準に適合する構造を有するブレーキ装置にあっては、この限りではない。

(3) 副ブレーキ装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

① 運転者が運転者席にいないとき、空車状態の車両を、乾燥した1/5こう配の舗装路面で機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足踏式のものにあっては880ニュートン以下、手動式のものにあっては490ニュートン以下とする。

② 空車状態の車両を連結した状態においても、①の基準に適合するものであること。

[鋼索鉄道]

11 基本項目の2及び6を適用するほか、以下のとおりとする。

(1) それぞれ独立に作用する自動ブレーキ装置(索条が切断若しくはし緩したとき又は運転速度が著しく高くなったときに車両の制動に使用するブレーキ装置をいう。以下同じ)及び留置ブレーキ装置を設けなければならない。

(2) 自動ブレーキ装置は次の基準に適合するものでなければならない。

① 索条が切断し若しくは弛緩したとき又は運転速度が著しく高くなったときに自動的に作用するものであること。

② 車両の前後(車両を連結した場合にあっては、最前部となる車両の前端及び最後部となる車両の後端)の乗務員室においてブレーキ操作ができること。

③ 1車両につき2箇所以上においてレールを確実に把握することができること。

④ ブレーキシューとレールとの接触圧力は39MPa以下であること。

⑤ 車両の速度が4m/sを超えるまでに作用を開始するものであること。

⑥ 積車状態の車両が最も急な勾配の線路で3.5m以内に停止できること。この場合において乗務員及び旅客1人の重量は60kgとする。

⑦ 作用した場合に原動設備の非常用制動装置を自動的に作用させる装置が設けられたものであること。

⑧ 空気ブレーキ装置にあっては、次にあげるところによること。

(ア) 空気タンクは、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有すること。

(イ) 制動力の供給源としての最終の空気タンクからブレーキシリンダに至る部分まで機器及び空気管は、できる限り他の機器及び空気管と独立したものであること。

(ウ) 元空気タンク内の圧縮空気の圧力は、最低有効圧力を24時間以上保持するものであること。

(エ) 圧縮空気の圧力が最低有効圧力未満となった場合に、原動設備の非常用制動装置を自動的に作用させる装置が設けられたものであること。

(3) 留置ブレーキ装置は、積車状態の車両を最も急なこう配の線路で機械的作用により停止状態に保持できるものであること。

[浮上式鉄道]

12 基本項目によるほか、以下のとおりとする。ただし、基本項目の3((2)、(3)、(4)、(5)③及び④、(6)④及び⑤に限る。)、4及び5((3)、(4)③及び④、(5)③及び④に限る。)は、適用しない。

(1) ブレーキ装置は浮上性能及び案内性能を損なわないで作用する構造及び性能を有すること。

(2) 常用ブレーキ装置及び保安ブレーキ装置の減速度は車両が浮上し、かつ、空車状態のとき3.4km/h/s以上であること。

(3) 常用ブレーキ装置にあっては、次に掲げる場合に自動的に作用するものであること。

① 浮上装置又は案内装置への主たる電源の供給が断たれた状態となった場合

② 安全な走行に必要な浮上間隔又は案内間隔が得られない状態となった場合

(4) 電気ブレーキのみで規定する減速度を確保できないときは、他のブレーキ装置(常用ブレーキ装置に限る)を自動的に作用させることにより当該減速度を確保する機能を有するものであること。

(5) 留置ブレーキ装置は、空車状態の車両を最も急な勾配の線路で機械的作用により停止状態を保持できるものであること。

第四節 車体の構造及び車両の装置

(車体の構造)

第七十条 車両の車体は、堅ろうで十分な強度を有し、運転に耐えるものでなければならない。

[解釈基準]

[基本項目]

車両の車体は、通常の営業運転で想定される車体への荷重等に対して、運転に耐えられる十分な強度、剛性及び耐久性を有するものであること。

(著しい騒音を軽減するための構造)

第七十一条

新幹線の車両は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための構造としなければならない。ただし、専ら事故の復旧又は施設の試験、検査若しくは保守の用に供する車両については、この限りでない。

[解釈基準]

[新幹線]

新幹線の車両は、集電系音、空力音、構造物音の軽減のため、パンタグラフの改良、車体の平滑化、軽量化等、列車の走行による著しい騒音の防止に配慮した構造とすることとする。

ただし、通常の車両と構造の異なる検査・保守用等の車両及び事故の復旧等の緊急時に使用する車両については、その作業性の確保及び定常的に走行することのない使用実態等から、本規定から除外されている。しかしながら、営業時間帯において営業列車と同等の速度で走行する軌道試験車、電気試験車にあっては、試験項目に影響を与えない範囲内おいて騒音軽減対策についての配慮に努めることとする。

(乗務員室の構造)

第七十二条 乗務員室は、客室の旅客により乗務員の操作が妨げられないものであって、列車の運転に支障のないよう、必要な出入口を設けたものでなければならない。ただし、特殊車の乗務員室については、この限りでない。

2 乗務員室の窓は、運転に必要な視野を有するものでなければならず、かつ、前面においては、小石、風圧等から乗務員を保護することができる十分な強度を有するものでなければならない。ただし、特殊車の乗務員室については、この限りでない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 乗務員室の構造は以下のとおりとする。(特殊車を除く。)

(1) 乗務員室は、客室から仕切られたものであること。

(2) (1)にかかわらず、乗務員の乗務しない可能性のある運転室にあっては、運転室に設けた設備に旅客が容易に触れられないよう扉等の仕切を設けた構造又は同装置等を機械的若しくは電気的に鎖錠できる構造とすること。

(3) 乗務員室の乗降口は、以下のとおりとする。

① 乗務員用の乗降口を設けること。ただし、乗務員が客室等を経由して容易に乗降することができる車両にあっては、この限りでない。

② 車両の側面に設けた乗降口の扉は内開き戸又は引き戸とすること。ただし、運転室に限り、扉が開いた場合にその旨を表示する装置を設けた場合は、外開き戸とすることができる。外開き戸を採用する際は、開いた場合に建築限界との間隔を75mm以上確保すること。

(4) 乗務員室を有する旅客車にあっては、乗務員室と客室等との間に引き戸又は開き戸構造の出入口を設けること。この場合において、非常時に避難用として利用する開き戸は、乗務員室側に開くもの、もしくは両側に開くものとする。

2 乗務員室の窓は、以下のとおりとする。

(1) 運転室の前面には、運転に必要な視野を有する窓を設け、降雨時等にも視界を確保できるワイパ装置を設けること。

(2) 窓には、運転される速度及び気象条件による風圧に耐え、小石及び鳥等の飛来物により損傷した場合においても運転者の視野が確保でき、かつ、容易に貫通されないガラス又はこれと同等以上の性能を有するものを取り付けること。この場合において、容易に貫通されないガラスとは、JISR3213(鉄道車両用安全ガラス)による合わせガラスをその適合の例とする。

(3) 乗務員室の両側面には、運転に必要な窓を設けること。この場合において、車掌が用いる両側面(車両の片側に設けられた車掌室にあっては、当該側面。)の窓は、開閉ができること。

[無軌条電車]

3 基本項目によること。ただし、1(3)②、(4)及び2(3)(車掌が用いる窓に限る。)は、適用しない。

[鋼索鉄道]

4 基本項目によること。ただし、2(1)中、運転に必要なとあるのは、前方確認に必要なと読み替えるほか、2(2)及び(3)は適用しない。

(客室の構造)

第七十三条 客室は、次の基準に適合するものでなければならない。

一 窓は、十分な強度を有し、かつ、窓を開けた場合において、施設等と接触するおそれ及び旅客が転落するおそれのないこと。

二 客室内は、必要な換気をすることができること。

三 夜間及びトンネル走行時に必要な照明設備を設け、非常時にも客室内に必要な明るさを確保すること。

四 通路は、安全かつ円滑に通行することができること。

五 座席及び立席は、列車の動揺を考慮し、旅客の安全を確保することができること。

六 必要に応じ便所を設けること。

七 前各号に掲げるもののほか、客室は、旅客が安全に利用することができるものであること。

[解釈基準]

[基本項目]

1 客室の構造は、以下のとおりとする。

(1) 窓は、以下のとおりとする。

① 外側に開くことができないこと。

② 開口部(旅客または係員が開くことができる部分。以下同じ。)の下縁の床面からの高さは次のとおりとする。

(ア) 座席の側面又は背面窓 800mm以上

(イ) 通路に面する窓 1200mm以上

③ 開口部の寸法(上縁と下縁の間の寸法。)は、次の表のとおりとする。

| | 床面からの高さ | 開口部の寸法 |

| 1般車両 | 軌道中心間隔が狭い区間を運転する車両(備考1) | 建築限界と車両限界の間隔が小さい区間を運転する車両(備考2) |

| 座席の側面又は背面に接する窓 | 800mm以上1200mm未満 | 制限なし | 200mm以下

ただし窓保護棒等のある場合は制限なし(備考3) | 150mm以下

ただし窓保護棒等のある場合は250mm以下(備考4) |

| 1200mm以上 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |

| 立席又は通路に接する窓 | 1200mm以上1400mm未満 | 制限なし | 200mm以下

ただし窓保護棒等のある場合は制限なし(備考3) | 150mm以下

ただし窓保護棒等のある場合は250mm以下(備考4) |

| 1400mm以上 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |

| 備考1 | 本線路の軌道中心間隔が車両限界の基礎限界の最大幅に600mmを加えた値未満の線区を運転する車両(車両(標識を除く。)の最大幅が本線路の軌道中心間隔より600mm減じた値以下の車両を除く。) |

| 備考2 | 建築限界と車両限界の基礎限界との間隔が側部において400mm未満の区間を運転する車両 |

| 備考3 | 窓保護棒(これに替わる設備を含む。以下同じ。)は、窓の外側に取り付け、かつ、その取付中心と開口部下縁との間隔を150mmから200mmの範囲とする。 |

| 備考4 | 窓保護棒は、窓の外側に取り付け、かつ、その取付中心と開口部下縁との間隔を100mmから150mmの範囲とする。 |

④ 窓ガラスは、安全ガラス又はこれと同等以上の性能を有すること。この場合の「安全ガラス」とは、JIS R3213(鉄道車両用安全ガラス)に適合する安全ガラスをその例とする。

2 客室内の換気は、次の表のとおりとする。

| | 自然換気による場合 | 強制換気装置を設ける場合 |

| 通常時 | 客室の窓等の開口部の面積の総和は当該車両の客室の床面積の20分の1以上とすること。(備考1) | 強制換気装置は、1人1時間当たりの換気量を13m3として、それに旅客定員の2倍を乗じて算定した容量以上の能力があること。(備考1及び備考2) |

下記のいずれかとする。

①強制換気装置の機能を一定の時間維持できること。

②客室の窓のほか、側引戸等を加えた開口部の面積の総和を、当該車両の客室の床面積の20分の1以上とすること。(備考3) |

| 主たる電源の供給が断たれた時 |

| 備考1 | 自然換気のみまたは、強制換気装置のみで条件を満足できない場合にあっては、それぞれの能力を加え合わせた能力で条件を満足すればよい。 |

| 備考2 | 定員以上乗車させない取扱いをする車両にあっては、旅客定員を乗じて算定した能力があればよい。 |

| 備考3 | 側引戸には転落防止等の措置を講じることとする。また、側引戸の開口面積を加える場合、車両の編成が固定されている場合に限り、貫通路で接続された隣接車両における開口部の面積の総和を、当該車両の開口部の面積の総和に加えて、当該両車両の客室の床面積の総和の20分の1以上とすることができる。ただし、この場合、固定された編成全ての車両の開口部の総和が、編成全ての当該車両の客室の床面積の総和の20分の1以上とすること。 |

3照明は、以下のとおりとする。

(1) 適当な照明装置を設けること。

(2) 主たる電源の供給が断たれたときに、自動的に点灯する予備照明装置を設けること。ただし、主たる電源の供給が断たれても照明装置が消灯しない場合は、この限りでない。

(3) 予備照明装置(主たる電源が断たれた場合に消灯しない照明装置を含む。)を設ける場合は、扉や戸閉コックの位置等が認識できる程度以上の明るさ(車両長10mにつき白熱灯10W×2個以上の明るさを標準とする。)を確保すること。

4 通路は、以下のとおりとする。

(1) 旅客車には、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けること。ただし、乗降口から直接座席に着席することができる旅客車にあっては、この限りでない。

(2) 通路は、安全かつ容易に通行できること。

(3) 通路の有効幅及び有効高さは、次の表のとおりとする。

| | 一般の車両 | 軌間0.762mの車両、案内軌条式で車体長8m以下の車両及び無軌条電車 |

| 床面から800mmより大 | 床面から800mm以下 | |

| 有効幅 注1 | 550mm以上 | 450mm以上 | 400mm以上 |

| 有効高さ | 1800mm以上 |

| 備考 | 有効幅は、乗客の通行に支障を及ぼさない場合、通路の高さが1700mm以上を超える部分にあっては、これを縮小することができる。 |

5 立席は、以下のとおりとする。

(1) 立席は、専ら座席の用に供する床面以外の床面に限り設けることができる。

(2) つり革、手すりその他旅客の安全を確保する設備を設けること。

6 座席は、以下のとおりとする。

旅客車には、車両の用途、使用線区等を勘案して適当な数の旅客用座席を設けること。ただし、旅客車であって、定員を定めない車両(電源車両、食堂車両及びこれらに準ずる車両。)については、この限りでない。

7 便所は、以下のとおりとする。

(1) 便所は、長距離を走行する列車等、車両の用途、使用区間に応じて設置すること。

(2) 便所は、原則としてタンク式(開放式以外)とする。

(旅客用乗降口の構造)

第七十四条 旅客用乗降口は、旅客の安全かつ円滑な乗降を確保することができるものであって、その扉には、次の基準に適合する自動戸閉装置を設けなければならない。

一 同時に開閉することができること。

二 乗務員が開閉状態の確認をすることができるものであること。

三 扉が閉じた後でなければ発車することができないものであること。ただし、客車であって係員が扉が閉じたことを直接に確認する場合は、この限りでない。

四 非常の際に手動により開くことができるものであること。ただし、サードレール式の電車線の区間等を走る車両は、この限りでない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 旅客車の両側面には、旅客用乗降口を設けること。ただし、立席を設けない車両で、当該車両の両端に隣接する車両(列車の最前部又は最後部となる車両にあっては、隣接する車両。)に設けた当該車両よりの貫通路付近の両側面の乗降口から乗車できるものにあっては、この限りでない。

2 旅客用乗降口の構造及び機能は、以下のとおりとする。

(1) 旅客用乗降口の有効幅は、660mm以上、有効高さは1800mm以上とする。ただし、車いすが乗降する乗降口の有効幅は800mm以上(構造上の理由によりやむを得ない場合を除く。)とする。

(2) 旅客用乗降口の扉は、引き戸、内開き戸(折り戸を含む。)、又はスライド式プラグドアであること。

(3) 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。

(4) 旅客用乗降口の床面の高さとプラットホームの高さは、できる限り平らであること。

(5) 旅客用乗降口の床面は、表面に凹凸の加工が施されたもの又は表面の材質などにより滑りにくいものであること。

3 旅客用乗降口の扉には、自動戸閉装置を設けること。

4 旅客用乗降口の扉に設ける自動戸閉装置は、以下のとおりとする。

(1) 乗務員により一括した開閉操作及び開閉状態の確認が行えること。

(2) 操作装置が電気的又は機械的に鎖錠できること。

(3) 走行中に(2)の鎖錠を開放し、かつ、操作装置を開放位置にした場合においても扉が開かない構造であること。

(4) 旅客用乗降口の扉が開いているときに自動的に点灯する灯火を設けることとし、この灯火は以下による。

① 車両の両側面の上部に設けること。

② 赤色であること。

③ 他の灯火と容易に識別できること。

(5) 手動により扉を開くことができるようにする装置を車両の内外に設けること。この場合、内側に設ける装置は、旅客が容易に操作できること。ただし、以下の車両は、この限りでない。

① サードレール式区間、剛体複線式区間を走行する車両

② 専ら地下式構造で建築限界と車両限界の間隔が小さい区間【備考】を走行する車両(専ら複線区間その他の車両側面からの避難が可能な区間を走行する車両及び相互直通運転等を行う場合であって、係員の指示に従う旨の表示をする車両を除く。)

③ 懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び浮上式鉄道

| 【備考】 | 「地下式構造で建築限界と車両限界の間隔が小さい区間」については、地下鉄等旅客車のうち建築限界と車両限界の基礎限界との間隔が側部において400mm未満の区間を走行する車両をいう。 |

(6) (5)の装置(車両の内側に設けるものに限る。)の操作装置の所在場所、取扱方法及び注意事項を旅客が見やすいように表示すること。ただし、(5)(①、②、③の車両にあっては、表示しないこと。

5 旅客用乗降口の扉は、扉が閉じた後でなければ発車できない構造であること。ただし、客車(鋼索鉄道の車両を含む。)であって、係員により扉が閉じたことを直接確認する場合は、この限りでない。

6 旅客用乗降口の扉は、開閉する際、戸当たり直前に扉の速度が緩和する構造等旅客の安全に配慮したものであること。

[普通鉄道]

7 基本項目によるほか、以下のとおりとする。

(1) 旅客用乗降口の床面の高さがやむを得ずプラットホームから380mmを超える車両(空車状態)においては、踏み段を設けること。この場合1段の高さは380mm以下、有効奥行は260mm以上とすること。また、矩形以外の踏み段とする場合は、その形状は幅350mm、奥行き260mmの矩形を包含できること。

(2) 踏み段を設けた旅客用乗降口においては、以下のとおりとする。

① 踏み段の高さは、プラットホームの高さ以上であること。ただし、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

② 踏み段は、表面に凹凸の加工が施されたもの又は表面の材質などにより滑りにくいものであること。

③ 乗降用取っ手を設けること。

[無軌条電車]

8 基本項目によるほか、以下のとおりとする。ただし、基本項目の1中、両側面とあるのは、車両の左側と読みかえるほか、2(1)、4(3)及び(4)は適用しない。

(1) 旅客用乗降口の有効幅は、600mm以上、有効高さは1800mm以上とする。

(2) 旅客用乗降口の床面の高さがやむを得ずプラットホームから380mmを超える車両(空車状態)の乗降口においては、踏み段を設けること。この場合、一段の高さは380mm以下、有効奥行は260mm以上とすること。また、矩形以外の踏み段とする場合は、その形状は幅350mm、奥行き260mmの矩形を包含できること。

(3) 踏み段を設けた旅客用乗降口においては、以下のとおりとする。

① 踏み段は、表面に凹凸の加工が施されたもの又は表面の材質などにより滑りにくいものであること。

② 乗降用取っ手を設けること。

[鋼索鉄道]9 基本項目によるほか、以下のとおりとする。ただし、基本項目の2(1)、4((1)及び(2)を除く。)は、適用しない。

(1) 旅客用乗降口の有効幅は、600mm以上、有効高さは1800mm以上とする。

(2) 旅客用乗降口の扉に設ける自動戸閉装置は、扉が開いているときに自動的に点灯する灯火を設けることとし、この灯火は以下による。ただし、旅客用乗降口が左側及び右側にそれぞれ1個のみの車両にあっては、乗務員室に戸閉め確認装置を設けた場合に限り、これを省略することができる。

① 車両の両側面の上部に設けること。

② 赤色であること。

③ 他の灯火と容易に識別できること。

(3) 旅客用乗降口の扉を手動により開くことができるようにする装置を車両の内側に備え、かつ、操作装置の所在場所及び取扱方法は、旅客が見やすいように表示すること。

(貫通口及び貫通路の構造)

第七十五条 旅客車には、旅客が安全かつ円滑に通行することができる貫通口及び貫通路を設けなければならない。ただし、専ら車両一両で運転するものにあっては、この限りでない。

2 施設の状況により非常時に側面から避難できない区間を走行する列車は、その最前部となる車両の前端及び最後部となる車両の後端(最前部が機関車である列車にあっては、車両の最後部となる後端)から確実に避難することができるものでなければならない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 貫通口及び貫通路の設置及び寸法にあっては、次の表のとおりとする。

(普通鉄道)

| 車両の種類 |

貫通口の必要数 |

貫通路の必要数 |

貫通口および貫通路の有効幅 |

軌間0.762mの場合の貫通口および貫通路の有効幅 |

貫通口および貫通路の有効高さ |

| 専ら1両で運転する旅客車(地下鉄等旅客車のうち建築限界と車両限界の基礎限界との間隔が側部において400mm未満の区間を走行する車両及びサードレール式の区間を運転する車両を除く) |

0 | 0 | | | |

| 旅客車 | 1 | 1 | 550mm以上 | 400mm以上 | 1800mm以上 |

| | 地下鉄等旅客車(備考1) | 2 | 2 |

| ○列車の最前部または最後部となる車両

○専ら機関車に接続される車両

○特別な措置を講じた車両(備考2) | 1 | 1 |

| サードレール式の電車区間を運転する列車の最前部又は最後部となる車両 | 2 | 1 |

| サードレール式の電車区間を専ら1両で運転する車両 | 1 | 0 |

| 建築限界と車両限界の基礎限界との間隔が側部において400mm未満の区間を走行する車両 | 2 | 2 | 600mm以上 | 600mm以上 |

| 専ら1両で運転する車両 | 2 | 0 | | |

| 列車の最前部又は最後部となる車両 | 2 | 1 | | |

| 新幹線(旅客車) | 運転室のある車両(備考3) | 1 | 1 |

550mm以上 | | 1800mm以上 |

| 上記以外の車両 | 2 | 2 |

(特殊鉄道)

| 車両の種類 | 貫通口の必要数 | 貫通路の必要数 | 貫通口および貫通路の有効幅 | 貫通口および貫通路の有効高さ |

| 懸垂式および跨座式鉄道 | 2 | 2 | 550mm以上 | 1800mm以上 |

| | 列車の最前部または最後部となる車両 | 1 | 1 | 550mm以上 | 1800mm以上 |

| 案内軌条式鉄道 | 2 | 2 | 550mm以上

(備考4) | 1800mm以上 |

| | 最前部または最後部となる車両 | 1 | 1 |

| | 剛体複線式の電車区間を運転する列車 | 2 | 1 |

| 無軌条式鉄道 | 1 | 1 | 550mm以上 | 1800mm以上 |

| 専ら1両で運転する旅客車 | 0 | 0 | | |

| 鋼索鉄道 | 1 | 1 | 550mm以上 | 1800mm以上 |

| 専ら1両で運転する旅客車 | 0 | 0 | | |

| 浮上式鉄道 | 2 | 2 | 550mm以上 | 1800mm以上 |

| 列車の最前部または最後部となる車両 | 1 | 1 |

| 備考1 | | 表中の地下鉄等旅客車とは、主として地下式構造の鉄道に使用する旅客車及び長大なトンネル(市街地の地下に設けるトンネルであって、1つのトンネルの長さが1.5kmを超えるもの、市街地の地下以外に設けるトンネルであって、1つのトンネルの長さが2kmを起えるもの及びトンネル内に駅を設置するトンネルであつて、トンネル内の駅間距離(ホーム端間距離をいう。)又はトンネル端と最寄駅のホーム端との距離が1kmを超えるもの)を有する鉄道に使用する旅客車をいう。 |

| 備考2 | | 「特別な措置を講じた車両」とは、車両2両以上で組成された列車を連結して組成された旅客列車で、次のいずれかの措置を講じた場合の当該連結部の車両をいう。 |

| ・ | 連結された列車ごとに、それぞれ非常の場合に旅客を誘導して退避させるための係員(以下、保安係員という。)が乗務する場合。 |

| ・ | 連結された列車のいずれかに保安係員を乗務させるとともに、当該旅客列車を組成する全ての車両の非常通報装置に旅客と保安係員との間で通話できる機能を設けた場合。 |

| 備考3 | | 新幹線(旅客車)において2個列車を併結して運転する場合は、備考2に示す「特別な措置を講じた車両」の条件を満たす場合に限るものとする。 |

| 備考4 | | 案内軌条式鉄道で、車体の長さが8m以下の車両であって、列車の最前部となるものの前端及び列車の最後部となるものの後端にあっては、450mm以上とすることができる。 |

2 貫通口及び貫通路の構造は、以下のとおりとする。

(1) 列車の最前部となる車両の前端又は最後部となる車両の後端の貫通口には、常時確実に閉鎖することができる次の扉を設けること。

① 開き戸の場合は、連結側となったときに解放したまま保持できること。

② 旅客が容易に触れることができる場合は、旅客の不意な動作により危険な状態とならない構造とすること。

(2) 2(1)以外の場所に設ける場合は、引き戸とする。

(3) 貫通路は、著しい段差等通行の妨げとなるものがなく安全な通行ができるようほろ、渡り板等を設けること。

(非常口の構造)

第七十六条 非常の際に旅客が脱出することが困難な車両には、容易かつ確実に脱出することができ、かつ、乗務員が開閉状態を容易に確認することができる非常口を設けなければならない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 他の車両又は外部へ脱出する経路が1箇所しかない客室には、容易に脱出できる非常口を設けること。ただし、旅客等が使用する個室については、この限りでない。

2 非常口の構造は、以下のとおりとする。

(1) 有効幅は400mm以上、有効高さは1200mm以上とする。

(2) 非常口及びその付近には脱出に支障となる段差、突起物がないこと。

(3) 外開き戸又は引き戸(プラグドアを含む。)とすること。

(4) 扉は、常時確実に閉扉し、非常時に手動で内外より開くことができ、かつ、自重で閉じないこと。この場合、内側からの開放は鍵その他特別な用具を用いないで容易に開放できること。

(5) 所在場所及び取扱い方法が見やすく表示されていること。なお、灯光により所在位置を表示するときは、灯光の色が緑色であること。

(6) 扉が開いたときに自動的に点灯する灯火を設けること。なお、灯火は、車両の両側面の上部に設け、他の灯火(非常通報及び非常停止装置が操作された時に点灯する灯火を除く。)と容易に識別できること。

[無軌条電車]

3 基本項目によるほか、以下のとおりとする。ただし、基本項目の1及び2(6)は、適用しない。

・車両の右側面には非常口を設けること。

(連結装置)

第七十七条 連結装置(連接台車及びこれに類似する構造のものを除く。)は、堅ろうで十分な強度を有し、振動、衝撃等に耐え、かつ、車両等を相互に確実に結合することができるものでなければならない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 車両の連結装置(連接台車及びこれに類似する構造のものを除く。)は、以下のとおりとする。

(1) 運転に耐えられる堅ろうで十分な強度を有すること。

(2) 振動、衝撃により解放しないこと。

(3) 車両と車両を密着させることにより、自動的に連結されること。ただし、機関車及び固定連結された車両に設けられた連結装置並びに救援等に使用する連結装置については、この限りでない。

(4) 緩衝機能を有するものであること。ただし、機関車に設けられた連結装置及び救援等に使用する連結装置にあっては、この限りでない。

2 空気管の連結装置は、振動、衝撃による空気漏れを生じないこと。

3 電線の連結装置は、雨水の浸入、振動、衝撃による混触又は短絡を生じないこと。

[無軌条電車、鋼索鉄道]

4 基本項目の1(3)及び(4)は、適用しない。

(特殊な貨物を運送する車両の構造)

第七十八条 可燃性液体、自動車その他の特殊な貨物を運送する貨物車は、当該貨物に起因する災害を防止することができる構造及び設備を有するものでなければならない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 タンク車の構造は、以下のとおりとする。

(1) タンクは、移動又は損傷を生じないように台枠に確実に取り付けられ、その前後端は、台枠の前後端よりはみ出ないこと。

(2) 液体危険品(国土交通大臣が告示で定める物のうち火薬類取締法第20条第2項の適用を受けない危険品(可燃性液体、酸類、酸化腐食剤及び揮発性毒物に限る。)のうち液体のものをいう。)を運送するタンクは、以下のとおりとする。

① 胴板は厚さ9mm以上、鏡板は厚さ12mm以上並びにマンホール及び注入口のふたは厚さ6mm以上の鋼板又はこれと同等以上の強度及び耐久力を有するものであること。なお「鋼板」とは、JISG3101一般構造用圧延鋼材又はJISG3114溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材をいう。

② 突出している弁、注入口等の附属装置には、損傷を防止するための装置を設けること。

③ 静電気による災害が発生するおそれのある液体危険品を運送するタンクには、接地するための装置を設けること。

2 自動車運送車の構造は、以下のとおりとする。

特別高圧の交流電車線区間を運転する無がいの車両であって、自動車を運送するものには、自動車と当該車両とを電気的に接続するための装置を設けること。

(乗務員室の設備)第七十九条 車両の運転に使用する乗務員室には、力行制御、ブレーキ制御等運転に必要な設備を設けなければならない。

2 前項の設備は、乗務員が容易に操作及び確認することができるものでなければならない。

3 第五十四条第二項又は第五十七条の装置を設けた場合は、当該装置の開放スイッチは乗務員が容易に開放することができないものでなければならない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 乗務員室には、次の表に示した設備を設けること。また、これらの設備は乗務員が容易に操作し、又は確認することができるものであること。

| 乗務員室の種類 | 設ける設備 |

| 1運転室 | | (1) | 制御設備の操作装置 |

| (2) | 常用ブレーキ装置の操作装置 |

| (3) | 合図装置又は通話装置の送信装置及び受信装置(当該装置を設けた車両に限る) |

| (4) | 速度計 |

| (5) | 車内信号機の現示設備(車内信号機を使用する区間を運転する車両に限る) |

| (6) | パンタグラフを下降させるための操作装置(パンタグラフを設けた車両に限る) |

| (7) | 保護接地スイッチの操作装置(当該装置を設けた車両に限る) |

| (8) | 保安通信設備の送信装置及び受信装置(保安通信設備の車上設備を設けた車両に限る) |

| (9) | 発報信号設備の警音発生装置及び送信装置(新幹線にあっては、受信装置)(発報信号を使用する区間を運転する車両(入換えをする場合にのみ使用する機関車を除く)に限る) |

| (10) | 気笛吹鳴装置 |

| (11) | 元空気タンク管の圧力を指示する圧力計 |

| (12) | 前部標識灯の操作装置 |

| (13) | 車輪の回転の異常を報知する装置(新幹線に限る) |

| (14) | ボイラーの最高使用圧力を表示した圧力計(蒸気機関車に限る) |

| 旅客列車の運転室(機関車を除く)については共通の設備に加え右のもの | (15) | 非常通報装置の受信装置又は非常停止装置の作動状態を表示する装置(非常通報装置又は非常停止装置を設けた車両に限る) |

| (16) | 非常口の扉が開いた場合にその状態を表示する装置(非常口を設けた車両に限る) |

| (17) | 旅客用乗降口の戸閉め確認装置 |

| 2車掌室 | | (18) | 常用ブレーキ装置の操作装置(車両を急速に停止させるためのものに限る) |

| (19) | 合図装置又は通話装置の送信装置および受信装置(合図装置又は通話装置を設けた車両に限る) |

| 旅客列車の車掌室については共通の設備に加え右のもの | (20) | 車内放送装置の送信装置(車内放送装置を設けた車両に限る) |

| (21) | 旅客用乗降口の自動戸閉め装置の操作装置 |

| (22) | 非常通報装置の受信装置又は非常停止装置の作動状態を表示する装置(非常通報装置又は非常停止装置を設けた車両に限る) |

| (23) | 非常口の扉が開いた場合にその状態を表示する装置(非常口を設けた車両に限る) |

2 1の表中の(4)速度計は、「JISE4603鉄道車両用電気式速度計装置」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有し、照明装置を設けたもの、自発光式のもの、又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗ったものとする。

3 1の表中の(11)圧力計は、調圧器の入れ込み圧力及び切り放し圧力を表示すること。ただし、入れ込み圧力以下となった場合及び切り放し圧力以上となった場合に異なる表示方法を用いるディジタル式圧力計

(一定間隔をもって断続的に圧力を表示する圧力計をいう。)も含む。また、圧力計は、照明装置を設けたもの、自発光式のもの、又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗ったものとする。

4 自動列車停止装置、自動列車制御装置、又は自動列車運転装置を設けた区間を走行する車両は、以下のとおりとする。

(1) 運転に使用する運転室に当該装置の作動状態を表示する表示装置及び操作装置を設けること。

(2) 車上設備の開放スイッチを設けること。

(3) 開放スイッチは、係員が通常の運転姿勢では操作できないもの、若しくは当該スイッチがカバー等により覆われていること。

[無軌条電車]

5 基本項目によるほか、以下のとおりとすること。ただし、基本項目の1の表中運転室とあるのは運転席と、車掌室とあるのは車掌席と、常用ブレーキ装置とあるのは主ブレーキ及び副ブレーキ装置と読みかえるほか、基本項目の

1の表中(18)の操作装置は、適用しない。

・運転室にはかじ取りハンドルを設けること。

[鋼索鉄道]

6 基本項目を適用せず、乗務員室には以下の設備を設けること。

① 自動ブレーキ装置及び留置ブレーキ装置の操作装置

② 原動設備の非常用制動装置を作動させる操作装置

③ 合図装置又は通話装置を設けた車両にあっては、当該装置の送信装置及び受信装置

④ 車内放送装置を設けた車両にあっては、当該装置の送信装置

⑤ 保安通信設備の車上設備を設けた車両にあっては、当該設備の送信装置及び受信装置

⑥ 非常通報装置の受信装置または非常停止装置の作動状態を表示する装置

⑦ 非常口が開いた場合にその状態を表示する装置

⑧ 自動戸閉め装置の操作装置及び戸閉め確認装置

⑨ 気笛吹鳴装置

⑲ 元空気タンク管の圧力を指示する圧力計

⑪ 前部標識灯の操作装置

(内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置)

第八十条 内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

一 圧力の異常上昇を防止することができること。

二 水分等による機能低下を防止することができること。

三 振動及び衝撃により損傷しないこと。

[解釈基準]

[基本項目]

1 内圧容器及びその附属装置は、以下のとおりとする。

(1) 元空気タンク又は当該タンクに接続する空気管の当該タンクとの接続部に近接した箇所に安全弁を設けること。

(2) 元空気タンクには、ドレンコック(除湿器が設けられている空気圧縮機から空気の供給を受ける元空気タンクにあっては、排水栓を含む。

)又は自動排水装置を設けること。また、上記ドレンコックのうち、運転中異物の衝撃により破損のおそれのあるものは、防護装置を設けること。

(3) 内圧容器及び導管は、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。

(4) 内圧容器は、点検しやすい場所に設けること。

2 空気圧縮機を設置した車両には、調圧器を設けること。ただし、列車に2個以上の空気圧縮機を設置し、それらが空気管によって連結されている場合は、空気圧縮機毎に設けなくてもよい。

3 アキュムレータ及びその附属装置は、以下のとおりとする。

(1) アキュムレータ又は当該アキュムレータに接続する油圧管の当該アキュムレータとの接続部に近接した箇所に安全弁を設けること。

(2) アキュムレータ及び導管は、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けること。

(3) アキュムレータは、点検しやすい場所に設けること。

4 油圧ポンプには、調圧器を設けること。

(車両の附属装置)第八十一条 車両には、種別に応じ、次の各号に掲げる車両の附属装置であって当該各号に定める基準に適合するものを設けなければならない。ただし、安全かつ円滑な車両の走行及び旅客の乗降を確保することができるものにあっては、この限りでない。

一 合図装置 乗務員相互間で確実に合図をすることができるものであること。

二 通話装置 乗務員相互間で円滑に通話をすることができるものであること。

三 気笛 危険の警告等を行うのに十分な音量を有するものであること。

四 車内放送装置 すべての客室に放送することができるものであること。

五 非常通報装置 非常時に旅客が容易に乗務員等へ通報することができるものであること。

六 非常停止装置 非常時に旅客が容易に車両を停止させることができるものであること。

七 標識灯 夜間に列車の前方及び後方からその列車の進行方向を確認することができるものであること。

2 前項第六号の附属装置は、車外に出た旅客が感電するおそれのある場合その他の旅客の安全に支障を及ぼすおそれのある場合は、設置してはならない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 合図装置は、以下のとおりとする。

(1) 出発合図を車掌が行う車両には、合図装置を設けること。ただし、駅に設けた合図装置によって出発合図を行うものにあっては、この限りでない。

(2) 送信及び受信は、乗務員相互間のみで行えること。

(3) 受信者の判断で容易に機能を解除できない構造とすること。

2 通話装置は、以下のとおりとする。

(1) 旅客車には、通話装置(携帯用通話装置を含む。)を設けること。ただし、車両1両で運転するものにあっては、この限りでない。

(2) 送信及び受信は、乗務員相互間のみで行えること。ただし、乗務員相互間の通話を優先する機能を有し、乗務員の通話に支障を生じないものにあっては、この限りでない。

(3) 受信者の判断で容易に機能を解除できない構造とすること。

3 列車の最前部となる車両の前部には、危険の警告等を行うのに十分な音量を有する気笛を設けること。

4 旅客車には、全ての客室に案内連絡ができる車内放送装置を設けること。ただし、車両1両で運転するものにあっては、この限りでない。

5 非常通報装置は、以下のとおりとする。

(1) 旅客車には、非常通報装置を設けること。ただし、非常停止装置を設けたもの及び車両2両以下(鋼索鉄道においては1両)で運転するものにあっては、この限りでない。

(2) 非常通報装置を設けた旅客車の客室には、当該装置の送信装置を設けること。ただし、乗務員室を有する車両に設けられた客室で、旅客が乗務員に容易に通報できるものにあっては、この限りでない。

(3) 非常通報装置又はその付近に送信装置の所在場所及び取扱方法を旅客の見やすいように表示すること。

(4) 機能を手動により解除できないこと。

(5) 非常通報装置を設けた旅客車には、当該装置が操作されたときに自動的に点灯する灯火を設けること。ただし、運転室及び車掌室において操作された非常通報装置の位置が確認できる場合は、この限りでない。

(6) (5)の灯火は、車両の両側面の上部に設け、他の灯火(非常口が開いたとき及び非常停止装置が操作されたときに自動的に点灯する灯火を除く。)と容易に識別できるものであること。

6 非常停止装置は、以下のとおりとする。

(1) 非常停止装置を設けた旅客車の客室には、当該装置の操作装置を設けること。ただし、乗務員室を有する車両に設けられた客室で、旅客が乗務員に容易に通報できるものにあっては、この限りでない。

(2) 非常停止装置又はその付近に操作装置の所在場所及び取扱方法を旅客の見やすいように表示すること。

(3) 機能を手動により解除できないこと。

(4) サードレール式及び剛体複線式の電車線の区間を運転する車両、懸垂式鉄道及び跨座式鉄道の車両、浮上式鉄道の車両の客室には、非常停止装置を設けてはならない。

(5) 非常停止装置を設けた旅客車には、当該装置が操作されたときに自動的に点灯する灯火を設けること。ただし、運転室及び車掌室において操作された非常停止装置の位置が確認できる場合は、この限りでない。

(6) (5)の灯火は、車両の両側面の上部に設け、他の灯火(非常口が開いたとき及び非常通話装置が操作されたときに自動的に点灯する灯火を除く。)と容易に識別できるものであること。

7 標識灯は、以下のとおりとする。

(1) 運転室を有する車両の前面には、白色の前部標識灯を車両中心面に対して対称の位置に設けること。なお、前部標識灯は、夜間車両の前方から点灯を確認でき、減光し又は照射方向を下向きに変換することができること。

(2) 列車の最後部の車両の後面には、後部標識を設けること。当該標識は、赤色の灯火もしくは赤色の反射板(後続列車の前部標識の灯光により標識の表示を認識できるものに限る。)とし、夜間車両の後方から点灯又は反射を確認できること。ただし、新幹線については、赤色の灯火2個以上を車両中心面に対して対称の位置に設けること。

(3) 車両の前面には後部標識灯と、又は車両の後面には前部標識灯と紛らわしい灯火を設けないこと。

[鋼索鉄道]

8 基本項目によるほか、以下のとおりとすること。ただし、基本項目の1、2及び7(1)は、適用しない。

(1) 合図装置及び通話装置の送信及び受信は、乗務員と運転室係員との間のみで行えること。

(2) 乗務員室を有する車両の前面には、白色の前部標識灯を車両中心面に対して対称の位置に設け、夜間車両の前方から点灯を確認できること。

(3) 通話装置の送信及び受信は、乗務員と運転室の係員との間のみで行えること。ただし、乗務員と運転室の係員との間の通話を優先する横能を有し、乗務員と運転室の係員との通話に支障を生じないものにあっては、この限りでない。

(車両の表記)第八十二条 車両には、車両の識別等ができるよう必要な表記をしなければならない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 車両の表記は、以下のとおりとする。

(1) 車両には、それぞれの車両の識別ができるよう記号番号等の表記をすること。

(2) 貨物車には、最大積載量を表記すること。

[鋼索鉄道]

2 基本項目によるほか、車両には、最大乗車人員及び最大積載量を表記すること。

第五節 車両の火災対策等

(車両の火災対策)

第八十三条 車両の電線は、混触、機器の発熱等による火災発生を防ぐことができるものでなければならない。

2 アーク又は熱を発生するおそれのある機器は、適切な保護措置が取られたものでなければならない。

3 旅客車の車体は、予想される火災の発生及び延焼を防ぐことができる構造及び材質でなければならない。

4 機関車(蒸気機関車を除く。)、旅客車及び乗務員が執務する車室を有する貨物車には、火災が発生した場合に初期消火ができる設備を設けなければならない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 車両の火災対策は、以下のとおりとする。

(1) 車両の電線及び機器等の火災対策は、次の表によるものとする。

| 電線 | アークを発生または発熱するおそれのある機器に近接または接続するもの | 極難燃性(不燃性を含む。以下同じ。)の材料で覆われていること。 |

| 上記以外のもの | 難燃性(極難燃性及び不燃性を含む。以下同じ。)の材料で覆われていること。ただし、混触又は短絡のおそれのないものあっては、この限りでない。 |

| 電気機器 | アークを発生または発熱するおそれのある機器 | 床壁等から離隔し、必要に応じその間に絶縁性かつ不燃性の防熱板を設けること。 |

| 内燃機関を有する車両 | 機関は床壁等から離隔し、必要に応じてその間に不燃性の防熱板を設けること。 |

| 排気管の煙突部分と車体の間の断熱強化を図ること。(排気管の煙突の損粍等により漏火した場合においても車体への類焼を防止する構造とすることをいい、例えば不燃性の防熱板を設けた構造をいう。) |

(2) 旅客車の火災対策は、次の表によるものとする。

| 部位 | 一般の旅客車 | 地下鉄等旅客車

及び新幹線旅客車 |

特殊鉄道(備考10) |

| モ | ア | ム | サ | フ |

| 屋根 | 屋根

(備考1) | 金属製又は、金属と同等以上の不燃性(備考2) | 不燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 金属製又は、金属と同等以上の不燃性 | | | ○ | | |

| 屋根上面 | 難燃性の絶縁材料で覆われていること (架空電車線(特高圧の電車線を除く)区間を走行する旅客電車に限る) | | ○ | ○ | | |

| 屋根上面に取り付けられた機器及び金属類 | 取付部が車体に対して絶縁され、又は表面が難燃性の絶緑材料により覆われていること(架空電車線(特高圧の電車線を除く)区間を走行する旅客電車に限る) | | ○ | ○ | | |

| 外板 | 妻部 | 難燃性

表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性

表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 妻部以外 | 不燃性又は表面が不燃性の材料で覆われたもの(備考3)であり、表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性

表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 客室 | 天井

| 不燃性または表面が不燃性の材料で覆われたもの(備考3)であり、表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性

放射熱に対する耐燃焼性を有し、かつ、耐溶融滴下性があること。(備考5)

表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性

表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 地準 | ○

(

備

考

4) | | | 地準 |

| 内張 | 不燃性または表面が不燃性の材料で覆われたもの(備考3)であり、表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性

表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 断熱材及び防音村 | | 不燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 床 | 床 | 煙及び炎が通過するおそれの少ない構造 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 床の上敷物 | 難燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 床上敷物下の結め物(備考7) | | 極難燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 床板 | | 金属製又は金属と同等以上の不燃性(備考2) | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 床下面(備考8) | 不燃性又は表面が金属で覆われたもの | 不燃性又は表面が金属で覆われたもの、かつ表面の塗装(備考6)は不燃性 | 表面の塗装(備考6)は不燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 床下の機器箱(備考9) | | 不燃性、ただし、絶緑の必要がありやむを得ない理由がある場合は難燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 座席 | 表地 | 難燃性 | | | | ○ | |

| 結め物 | | 難燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 下方に電熱器を設けている場合 | | 発熱体と座席の間に不燃性の防熱板を設ける | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 日よけ | 日よけ | 難燃性 | 普準 | 普準 | 普準 | 普準 | 普準 |

| ほろ | ほろ | | 難燃性 | ○ | ○ | | | モ準 |

| 備考1 | 「屋根」とは、車体の上部構造のうち雨樋又は雨切りよりも上の部分をいうが、雨樋又は雨切りが車体中心線から車体最大幅の三分の一の距離より内側にある場合は、車体中心線からそれぞれ車体最大幅の三分の一の距離までの部分をいう。ただし屋根の一部が妻部の外板と一体となっているものは、当該部分は(2)の表中「外板」中の「妻部」とする。 |

| 備考2 | 「屋根」及び「床」中の「同等以上の不燃性」とは、現在屋根及び床板に使用している金属と同等又はそれ以上の不燃性能を意味しており、鉄道車両用材料の燃焼性規格で規定する不燃性とは異なる。 |

| 備考3 | 「表面が不燃性の材料により覆われているもの」には、不燃性でない材料を金属等不燃性の材料によりだき合わせたものを含む。 |

| 備考4 | 案内軌条式鉄道のうち、地下式構造の鉄道及び長大なトンネルを有する鉄道に使用する車両の「天井」は、地下鉄旅客車等の規定によること。 |

| 備考5 | 「放射熱に対する耐燃焼性を有し、かつ、耐溶融滴下性があること」とする材料には、天井材のほか客室上部に設備されている空調吹き出し口等の主要な設備を含む。ただし、材料が小さい等の理由により延焼拡大に影響を及ぼさないものを除く。 |

| 備考6 | 「表面の塗装」とは、多重塗装の場合には最外層の塗装をいう。 |

| 備考7 | 「床上敷物の下の結め物」とは、キーストン構造の床に詰めるものをいうが、金属と金属の間又は金属と床敷物の間に挟まれたハードボード、耐水ベニヤ等もこの規定の結め物に含まれる。 |

| 備考8 | 床下に設置した機器から発生する熱風が床下面に影響を与えないよう、床下面の下に金属板を取り付けた場合には、当該金属板を「床下面」とみなす。 |

| 備考9 | 「床下の機器箱」には、リレー等のカバーは含まない。 |

| 備考10 | (2)の表中、特殊鉄道欄の種類の略称は、次のとおりとする。

モ:懸垂式鉄道及び跨座式鉄道

ア:案内軌条式鉄道

ム:無軌条電車

サ:鋼索鉄道

フ:浮上式鉄道 |

(3) (1)及び(2)の表中の不燃性、極難燃性及び難燃性とは、次の表、鉄道車両用材料の燃焼性規格による。

鉄道車両用材料の燃焼性規格

| 区分 | アルコール燃焼中 | アルコール燃焼後 |

| 着火 | 着炎 | 煙 | 火 勢 | 残炎 | 残じん | 炭 化 | 変 形 |

| 不燃性 | な し | な し | 僅 少 | - | - | - | 100mm以下の変色 | 100mm以下の表面的変形 |

| 極難燃性 | な し | な し | 少ない | - | - | - | 試験片の上端に達しない | 150mm以下の変形 |

| あ り | あ り | 少ない | 弱い | な し | な し | 30mm以下 | |

| 難燃性 | あ り | あ り | 普 通 | 炎が試験片の上端を超えない | な し | な し | 試験片の上端に達する | 縁に達する変形、局部的貫通孔 |

| (備考) | ・ | 炭化、変形の寸法は、長径で表わす。 |

| | ・ | 異常発炎するものは区分を1段下げる。 |

| | ・ | 判定については次の試験方法による。 |

試験方法

Ⅰ

鉄道車両用非金属材料の試験方法は、図に示すとおりB5判の供試材(182mm×257mm)を45°傾斜に保持し、燃料容器の底の中心が、供試材の下面中心の垂直下方25.4mm(1インチ)のところにくるように、コルクのような熱伝導率の低い材料の台にのせ、

純エチルアルコール0.5ccを入れて着火し、燃料が燃えつきるまで放置する。

燃焼性判定は、アルコールの燃焼中と燃焼後とに分けて、燃焼中は供試材への着火、着炎、発煙状態、炎の状態等を観察し、燃焼後は、残炎、残じん、炭化、変形状態を調査する。

供試体の試験前処理は、吸湿性材料の場合、所定寸法に仕上げたものを通気性のある室内で直射日光を避け床面から1m以上離し、5日以上経過させる。

試験室内の条件は

温度15℃~30℃

湿度60%~75%

で空気の流動はない状態とする。

(4) (2)の表中、「耐溶融滴下性があること」とは、鉄道車両用非金属材料の試験方法Ⅰにおいて、アルコール燃焼後の材料表面が平滑性を保っているものをいう。

(5) (2)の表中、「耐燃焼性」とは、以下の鉄道車両用非金属材料の試験方法Ⅱにより、次表の規格による。

| 総発熱量(MJ/m2) | 着火時間(秒) | 最大発熱速度(kW/m2) |

| 8以下 | - |

300以下 |

| 8を超え30以下 |

60以上 |

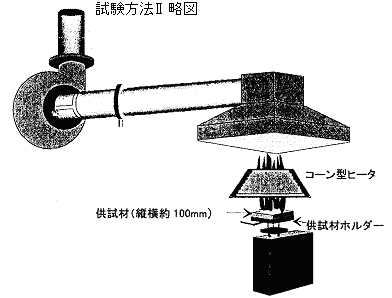

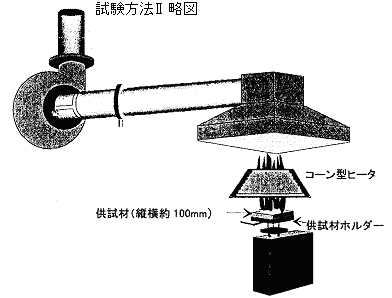

試験方法Ⅱ

試験方法Ⅱ

鉄道車両用非金属材料の試験方法Ⅱは、図に示すとおり ISO5660-1:2002に準じた方法により、縦横約100mmの正方形で厚さ50mmまでの大きさで表面が平坦な供試材とし、放射熱50kW/m2で10分間行う。

試験は、供試材3枚の最大発熱速度の平均値と各供試材の最大発熱速度の差が10%未満であることを確認し、10%未満の場合は当該3枚の供試材のデータを採用する。10%以上となる場合には、更に供試材3枚の試験を行い、これらの供試材6枚のうち、最大発熱速度の最大値と最小値を除く4枚の供試材のデータを採用する。燃焼判定は、試験時間中に計測された総発熱量(MJ/m2)及び最大発熱速度(kW/m2)並びに着火時間(秒)で行う。

着火時間(秒)は、試験片から炎が確認されてから10秒以上炎が存在した場合を着火とみなし、試験開始から最初に着火が確認されるまでの時間とする。

(6) 機関車(蒸気機関車を除く。)、旅客車及び貨物車(乗務員が乗務するものに限る。)には、車両の用途に適した消火器を備えること。また、消火器の所在場所を乗客に見やすいように表示すること。消火器本体が乗客から見えやすい所へ備えられている場合は、この限りでない。

2 地下鉄等旅客車、新幹線旅客車、懸垂式鉄道旅客車、跨座式鉄道旅客車、案内軌条式鉄道旅客車(地下式構造の鉄道及び長大なトンネルを有する鉄道に使用する車両に限る。)及び浮上式鉄道旅客車の連結する車両客室間には、通常時閉じる構造の機能を有する貫通扉等を設けること。ただし、連結部が乗務員室となる場合の貫通口の扉は、容易に閉じることができる構造でよい。

(火災報知設備)

第八十四条 寝台車には、火災が発生した場合に自動的に報知する設備を設けなければならない。

[解釈基準]

[基本項目]

火災報知設備の設置及び機能は、以下のとおりとする。

(1) 寝台車及びお座敷車両(夜行列車として用いるものに限る。)には火災報知設備を設けること。

(2) 火災報知設備は、火災によって生ずる熱又は煙を利用して自動的に火災の発生を感知する感知器を有すること。

(停電時の装置の機能)

第八十五条 運転及び旅客の安全を確保するため必要な装置は、主たる電源の供給が断たれた場合においても一定時間機能するものでなければならない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 電車線からの電源の供給が断たれたとき又は発電機等の故障により電源の供給がたたれた状態においても、次の表に示す装置等を設ける場合については、蓄電池に一定の時間は機能を確保すること。

| 項 目 | 装 置 等 |

| 動力発生装置等 | ・排気管の温度が異常に過熱した場合に表示する装置の表示装置 |

| ブレーキ装置 | ・ブレーキ操作に電気回路を使用している場合 |

| 客室の構造 | ・強制換気装置を設けた車両の換気(第73条関係の解釈基準[基本項目]2の表中①に該当する場合)

・照明装置或いは予備照明装置 |

| 旅客用乗降口の構造 | ・自動戸閉装置の機能

・旅客用乗降口の開扉表示灯

・非常の際手動により扉を開くことができる装置(車両の内側に設けるものに限る。)の操作装置の所在場所、取扱方法の表示 |

| 非常口の構造 | ・非常口の所在場所、取扱方法の表示

・非常口の開扉表示灯 |

| 乗務員室の設備 | ・車内信号機の現示設備

・自動列車停止装置、自動列車制御装置、自動列車運転装置の作動状態を表示する装置、車上設備の開放スイッチ

・非常口の開扉状態を表示する装置

・旅客用乗降口の戸閉確認装置 |

| 車両の付属装置 | ・合図装置

・気笛

・通報装置

・放送装置

・非常通報装置・非常停止装置の機能、所在場所及び取扱方法の表示、非常通報装置・非常停止装置が操作されたとき点灯する灯火

・後剖標識灯 |

| 動力車を操舵する係員が単独で乗務する列車等の車両設備 | ・車両を急速に停止させる装置

・保安通信設備の車上設備 |

[浮上式鉄道]

2 基本項目に示すほか、電車線からの電源の供給が断たれたとき又は発電機等の故障により電源の供給が断たれた状態においても、安全な走行に必要な浮上間隔を保つ浮上力を得られ、かつ、安全な走行に必要な案内間隔を保つ案内力を得られること。

第六節 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備

(動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備)

第八十六条 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車は、第六十四条から前条までの規定によるほか、次の基準に適合するものでなければならない。

一 動力車を操縦する係員が運転操作不能となった場合に、必要に応じ、列車を安全に停止させることができる装置を設けること。

二 地下式構造の区間その他の非常時に旅客の迅速な避難が困難な区間を走行する旅客車にあっては、前号の装置が作動したことを自動的に駅又は運転指令所に通報する機能を有すること。

三 動力車を操縦する係員が保安上必要な場合には、駅又は運転指令所と定位置で支障なく連絡することができること。

四 旅客車にあっては、動力車を操縦する係員が定位置で容易に旅客用乗降口の扉の操作及び旅客への放送をすることができること。

2 動力車を操縦する係員が乗務しない列車は、第六十四条から前条までの規定によるほか、非常時に旅客の安全を確保するため、客室において旅客が運転指令所と相互に連絡ができる装置等を設けなければならない。ただし、係員が乗務することにより非常時に旅客の安全を確保することができる場合は、この限りでない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車については、以下のとおりとする。

(1) 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車の車両は、第64条関係から前条の解釈基準による。ただし、第79条関係の解釈基準の基本項1の表中の車掌室に備えるべき設備及び第81条関係の解釈基準の基本項目2、4、5(1)は、適用しない。

(2) 旅客車には、全ての客室に案内連絡ができる車内放送装置を設けること。

(3) 旅客車には、非常通報装置を設けること。ただし、非常停止装置を設けたもの及び車両1両で運転するものにあっては、この限りでない。

(4) 旅客車にあっては、旅客列車の最前部となる車両の運転室には車内放送装置の送信装置及び旅客用乗降口の自動戸閉装置の操作装置を設けること。

(5) 車内放送装置の送信装置及び旅客用乗降口の自動戸閉装置の操作装置は、乗務員が定位置において容易に操作できること。

(6) 自動戸閉装置の操作装置は、車側ミラー等により駅における旅客の状態が容易に確認できる位置とすること。ただし、側面に設けた窓により旅客の状態を確認する場合は、乗務員が旅客の乗降を確認する位置とすること。

(7) 専ら地下式構造で建築限界と車両限界の間隔が小さい区間を走行する旅客車には、列車の最後部となる貫通口の扉の近傍に当該貫通扉の開放方法を表示すること。

(8) 車両の内側に設けた手動により扉を開くことができる装置の所在場所等の表示を行わない車両は、客室から乗務員との連絡が確保できない場合に運転指令等と連絡ができる機能及び運転指令等から客室へ車内放送ができる機能を備えること。

(9) 運転室には、次の装置を設けること。

① 乗務員が乗務中に疾病等により運転操作を継続できなくなったとき、自動的に車両を急速に停止させる装置を設けること。ただし、地下式構造、高架式構造の区間を自動列車運転装置により運転する車両及び地下式構造、高架式構造の区間を旅客を乗車させないで自動列車制御装置により運転する車両においては、この限りでない。

② 地下鉄等旅客車に車両を自動的に急速に停止させる装置を設けた場合、装置が作動したときに自動的に停車場又は運転指令所に通報する装置を設けること。

③ 車両を自動的に急速に停止させる装置は、機能を手動により解除することができないものであること。

④ 専ら地下式構造で建築限界と車両限界の間隔が小さい区間を走行する旅客車にあっては、運転室から列車後部乗務員室(貫通口が設けられた乗務員室に限る。)と隣接する客室間の扉の施錠を解除できる機能を有すること。

(10) 運転室には、保安通信設備の車上設備を次により設けること。

① 列車の最前部となる車両には、停車場又は運転指令所と送信及び受信ができる保安通信設備の車上設備を設けること。ただし、地上に設けた通信設備により通信を行うものにあっては、この限りでない。

② 保安通信設備の車上設備は、機能を手動により解除することができないものであり、また、車内放送装置、非常通報装置と兼用のものでないこと。

2 乗務員が乗務しない列車については、第64条関係から前条までの解釈基準によるほか、以下のとおりする。

(1) 係員が乗務しない列車は、次の基準に適合するものであること。

① 客室において運転指令所と送信及び受信ができる通話装置の車上設備を設けたものであること。

② 地下式構造の鉄道及び線路を避難誘導路として使用できない鉄道以外にあっては、走行中に旅客が列車の乗降扉等を開けようとしたときに、自動的に当該列車を停止させるものであること。

③ 地下式構造の鉄道及び線路を避難誘導路として使用できない鉄道にあっては旅客が列車の乗降扉等を容易に開閉できないものであること。

④ 地下式構造の鉄道及び線路を避難誘導路として使用できない鉄道にあっては運転指令所から車両を停止できるものであること。

⑤ 車両の異常を運転指令所において確認できるものであること。

⑥ 電車線の架設方式がサードレール式等の避難誘導の際に感電のおそれのある場合にあっては、駅間において列車の乗降扉等が開いたときは、避難誘導に必要な区間のき電を停止できるものであること。この場合、第81条関係の解釈基準6(4)に関わらず、非常停止装置を設けることができる。

(2) 動力車を操縦する係員以外の係員が単独で乗務する列車は、次の基準に適合するものであること。

① 乗務員室において運転指令所と送信及び受信できる保安通信設備の車上設備を設けること。

② 係員が緊急時に停止操作を行わない場合は、運転指令所から車両を停止できるものであること。

③ 〔基本項目〕1(7)~(8)及び(9)④の規定によること。

[無軌条電車]

3 基本項目によるほか、以下のとおりとすること。

(1) 列車の最前部となる車両の運転席には、運転者が運転中、トロリポールと電車線の接触状態を必要に応じて確認することができる鏡等の装置を設けること。

(2) 客室には、旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザその他の装置を設けること。ただし、起点及び終点の駅以外の駅がない区間のみを運転するものにあっては、この限りでない。

索引に戻る

Ⅰ

Ⅰ 試験方法Ⅱ

試験方法Ⅱ