25.大邱地下鉄火災後の日本の新しい地下鉄道の火災対策は?

平成15年2月18日(火)午前9時53分頃、韓国大邱市地下鉄1号線中央路(チュンアンノ)駅構内で列車火災事故が発生し、死者192名、負傷者148名という大惨事が発生しました。

6両編成の列車(乗客約230人)が中央路駅に到着した際、列車に乗車していた男が容器に入っていたガソリン(推定4リットル)を床に撒いて火をつけため、急速に火災が拡大し、この後到着した対向の6両編成の列車(乗客約190人)にも延焼、両列車とも全焼したというもので、既にその概要や日本の火災対策の現状について紹介しました。

国土交通省と消防庁はこの事故を受け、地下駅を有する鉄道事業者に対して火災対策設備の現況調査や避難訓練の実施の指導等を行うと同時に、火災対策について総合的に検討を進めるため、「地下鉄道の火災対策検討会」(座長:横浜国大上原陽一名誉教授)を設置しました。また、同時により専門的な立場から検討を進めるため「地下駅、トンネルの火災対策分科会」と「車両火災対策分科会」を設置しました。

平成15年5月に第1回検討会を開催して以来、韓国・欧州の現地調査、車両と売店の燃焼実験等を実施し、平成16年3月中旬に報告書が取りまとめられ、同29日に「地下鉄道の火災対策検討会 検討結果概要」が公表されました。

特徴は、ガソリンを想定した「大火源火災」という火災を想定して車両の防火性能の向上、貫通扉による防火区画化や駅毎に旅客が安全に避難できる排煙設備の設置等です。

その内容は次のようなものです。

1. 地下鉄道の火災対策検討会

地下鉄道の火災対策検討会検討結果概要 平成16年3月29日

1. 韓国大邱市地下鉄における列車火災事故の概要

(1) 発生日時:平成15年2月18日(火)午前9時53分頃

(2) 発生場所:韓国大邱市地下鉄1号線 中央路(チュンアンノ)駅構内

(3) 死傷者:死亡者192名、負傷者148名

(4) 概況:6両編成の列車(乗客約230人)が中央路駅に到着した際、列車に乗車していた男性が容器に入っていたガソリンを床に撒いて火をつけた。火は、この後到着した対向の6両編成の列車(乗客約190人)に延焼し、両列車とも全焼した。

2. わが国における地下鉄道の火災対策の基本的考え方

(1) 基本的考え方 地下鉄道の不燃化を進めるとともに、万一火災が発生した場合に、旅客が地上まで安全に避難できる対策を総合的に講じることを基本とする。 なお、今回の検討に当たっては、これに加え、消防活動を支援するとの観点も考慮した。

(2) 想定火災 現行の基準では、車両床下機器からの出火やライターによる放火等を想定しているが、これに加え、列車内や売店等でのガソリンによる放火(大火源火災)を想定する。

3. 車両の火災対策 わが国で運用されている車両は、現行の基準を満たしており、一定の防火能力を備えているが、さらに、大火源火災に対して、車両での延焼拡大を防止するため、以下の措置を講じる。

・ 大火源火災において防火能力が低い材料及び溶融滴下する材料は、車両天井部への使用を制限する。

・ 車両材料燃焼試験に、溶融滴下の判定を追加するとともに、大火源火災における防火能力を判定するための燃焼試験を追加する。

・ 隣接車両への煙の流入等を防止するため、連結する車両間に、通常時閉じる構造の貫通扉を設置する。

4. 地下駅

・トンネルの火災対策 異なる2以上の避難通路を設けること等の現行の基準に加え、大火源火災に対して、旅客の安全な避難を確保するとともに、消防活動を支援するため、以下の措置を講じる。

・ 個別の駅構造に応じ、旅客が安全に避難できる時間を確保する排煙設備を設置する。排煙設備の能力の算定に当たっては、現行の基準では、代表的な地下駅のモデルにより算定しているが、駅の複雑化、深度化に対応するため、個別の駅構造に応じた排煙設備の能力を算定する方法に改定する。

また、排煙設備の能力の算定方法に、大火源火災の性状に対応した方法を追加する。

・ 旅客の安全な避難を確保するとともに、消防活動を支援するため、ホームとコンコースを結ぶ階段に、出火場所からの煙や炎を遮断できる防火シャッター等を設置する。

・ 旅客の避難経路を確保するため、袋小路部等には、売店を設置しない。売店を設置する場合には、自動火災報知設備を設置することとし、コンビニ型売店には、これに加え、スプリンクラー設備を設置する。

・ 円滑で組織的な消防活動を支援するため、消防隊員が地上と通信するための無線通信補助設備を設置する。また、地下駅の規模等により、消防隊が使用する機器のための非常コンセント設備を設置する。

5. 旅客の避難誘導等に関する対策 旅客の安全な避難誘導をより確実に行うため、マニュアルの整備、案内表示の充実等以下の措置を講じる。

・ 走行中に列車火災が発生した場合には次駅まで走行する原則等、火災発生時の運転取扱い上徹底すべき事項を盛り込んだマニュアルを整備する。

・ 駅の構造、要員数等個別の駅の状況等に応じたマニュアルを整備する。このマニュアルには、旅客の避難誘導の方法等火災発生時に係員が行うべき事項を定める。

・ 消火器、非常通報装置及びドアコックの表示方法を、ピクトグラムを使用する等により統一する。

・ 駅や車両に避難経路図や消火器等の配置図等を表示するとともに、通常時の構内放送、車内放送により、旅客に対し危機管理意識の高揚を図る。

6. 消防機関との連携

駅の構造、火災対策設備の位置等消防活動上有効な情報を、駅と消防機関が共有するとともに、定期的に、両者が連携した訓練を実施する。

2 新しい火災対策の特徴

その後、鉄道事業者への説明、大火源火災時の避難安全性評価等を行い、地下鉄道の火災対策検討会からの提言を受けた形で「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準」(平成14年3月8日付け国鉄技第157号)に反映し、平成16年12月27日付けで、鉄道局長から各地方運輸局長等に

改正内容が通達されました。

これに伴い、「地下鉄道の火災対策の基準について」(昭和50年1月30日付け鉄総第49号の2)及び「地下鉄道の火災対策の基準の取扱いについて」(昭和50年2月14日付け鉄土第9号)は廃止されました。

改正の概要は次のとおりです。

Ⅰ 新たに大火源火災を考慮

1.排煙設備等について大火源火災での照査を追加 通常火災に加え大火源火災においても、個々の地下駅ごとに旅客の避難に要する時間を算定し、必要な排煙設備等を設置

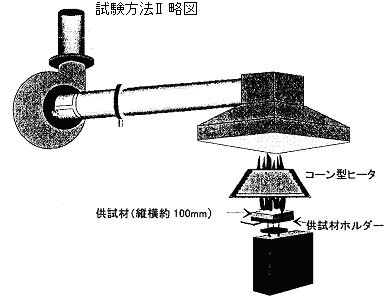

2.車両用材料(客室天井材)の燃焼試験を追加 客室天井材の耐燃焼性及び耐溶融滴下性を確保するため、コーン型ヒータによる燃焼試験及び耐溶融滴下性の判定を追加

Ⅱ 更なる安全性の向上

1.駅・トンネル関係

(1)売店の構造材等の不燃化、トンネル内ケーブルの耐燃措置等

(2)避難経路の安全性向上(二段落としシャッターの設置、売店の設置を禁止)

(3)消防活動への支援(無線通信補助設備及び非常コンセント設備の設置)

(4)プラットホーム末端から避難通路までの距離が長い場合の安全確保(床面等 に避難誘導灯の設置、売店の設置を禁止)

2.車両関係 列車の防火区画化(連結車両の客車間に通常時閉じる構造の貫通扉等を設置)

3.その他

(1)火災時の運転取扱に関するマニュアルの整備

(2)旅客に対する情報提供(駅構内避難経路図等の表示)

(3)係員の教育訓練及び消防機関との連携

3 解釈基準の改正内容

地下鉄道の火災対策に関して改正された「解釈基準」は次のとおりです。第29条関係の解釈基準は、従前は

地下駅等を新設または改築する場合の火災対策設備については、「地下鉄道の火災対策の基準について」(昭和50年1月30日付鉄総第49号)の通達によること。

となっていましたが、今回、「地下鉄道の火災対策の基準について」を取り込む形で次のように全面的な改正が行なわれました。

(地下駅等の設備)

第二十九条 主として地下式構造の鉄道の駅であって地下にあるもの及びこれに接続するトンネル並びに長大なトンネル(以下「地下駅等」という。)には、

必要な換気量に応じた換気設備を設けなければならない。ただし、十分な換気が得られるものにあっては、この限りでない。

2 地下駅等には、施設の状況に応じ必要な消化設備、避難設備その他の火災対策設備を設けなければならない。

[解釈基準]

地下駅等における火災対策は、以下のとおりとする。

1 適用について

この基準は、地下駅及び地下駅に接続するトンネルに対し適用する。なお、「地下駅」とはプラットホームが地下にある駅(山岳地帯に設けられるものを除く。)をいう。

2 建造物等の不燃化

(1) 建造物は、次に定めるところにより不燃化するものとする。

① 構造材、内装(下地を含む。)は、建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料(以下「不燃材料」という。)を使用するものとする。ただし、運転指令所、電力指令所、信号取扱所、防災管理室等の居室(以下「居室」という。)の床及び壁(床面からの高さが1.2メートル以下の仕上げの部分に限る。)の内装はできる限り不燃化するものとする。

② 机、ロッカー等の調度品は、可燃性のものを努めて使用しないものとする。

③ 変電所、配電所及び機械室は、他の部分と耐火構造の床、壁又は防火戸で区画するとともに、区画をケーブル等が貫通する場合は、貫通部の隙間を不燃材料で埋めるものとする。

なお、防火戸は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備である防火戸(以下「防火戸」という。)とし、ドアクローザ等の自動閉鎖装置を有するものとする。

(2) 売店(簡易型に限る。)は、構造材、内装、書棚等を不燃化するものとする。

3 防災管理室の整備

(1) 駅には、情報の収集、連絡及び命令の伝達、旅客への案内放送並びに防火シャッター等の監視及び制御を行う係員が常時勤務する防災管理室を設けるものとする。 この場合、防災管理室の設置位置は駅務室に併設することが望ましい。

(2) 防災管理室には、常用する電源が停止した場合、非常電源により点灯する照明設備を設けるものとする。

(3) 非常電源は、蓄電池設備又は自家発電設備とする。以下の非常電源についても同様とする。

4 警報設備、通報設備、避難誘導設備等の整備

(1) 警報設備

① 駅には、自動火災報知設備を設け、防災管理室にその受信機を設けるものとする。

② 自動火災報知設備の感知器の設置場所は、居室、売店、変電所、配電所、機械室等とし、自動火災報知設備には非常電源を附置するものとする。

(2) 通報設備

① 駅には、次の設備を設けるものとする。

(ア)防災管理室と消防、警察、運転指令所、電力指令所、駅内各所(居室、プラットホーム両端部及び駅が管理する区域内で連絡上主要な場所)及び関係隣接建築物との間で連絡できる通信設備

(イ) 防災管理室で統轄できる放送設備(防災管理室から放送可能な範囲は、プラットホーム、コンコース、通路等駅が管理する区域とする。)

(ウ) 無線通信補助設備

② 駅間には、列車及びトンネルから運転指令所に連絡できる通信設備を設けるものとする。この場合において、トンネルから運転指令所に連絡できる通信設備は、トンネル内に250メートル以内の間隔で設けるものとする。

(3) 避難誘導設備

① 駅には、次の設備を設けるものとする。

(ア)プラットホームから地上までの異なる2以上の避難通路

異なる避難通路とは、一の避難通路の歩行経路の全てにおいて他の避難通路と重複しないものとする。

この場合において、避難通路(階段は、螺旋階段ではない構造のものに限る。)は、旅客が地上に安全に避難できるものとし、地上までの延長をできるだけ短くするものとする。また、原則としてプラットホームから上ることのみにより地上に到達できるものとする。ただし、プラットホームから下って隣接構造物に避難する場合又は相対式ホームで一のプラットホームから他のプラットホームへ下る連絡通路であって線路間に煙の流動を妨げるものを設けた場合は、この限りでない。プラットホームにおいては、プラットホームの末端から直近の避難通路への出入口までの距離はできる限り短くするものとする。

(イ) 常用する電源が停止した場合に、非常電源により即時に自動的に点灯し、床面の主要部分において1ルクス以上の照度を確保することができる照明設備

(ウ) 避難口誘導灯及び通路誘導灯

避難口誘導灯及び通路誘導灯に関する技術上の基準は、消防法施行令第26条第2項の規定によるものとする。

ただし、プラットホームの末端から直近の避難通路への出入口までの距離が長い場合は、床面、壁面下部等に通路誘導灯を設置するものとする。

② 駅間には、次の設備を設けるものとする。

(ア)常用する電源が停止した場合に、非常電源により速やかに点灯し、避難の際通路になる部分の路面の主要部分において1ルクス以上の照度を確保することができる照明設備

(イ) 非常電源による照明設備に近接した位置に駅又はトンネル口までの距離及び方向を示す標識

標識は、避難の際通路になる部分の路面からの高さが1.5メートル以下の位置に、間隔100メートル以内ごとに、識別が十分可能なように設けるものとする。

(4) 排煙設備

① 駅及び駅間には、旅客が安全に避難できるよう必要に応じて排煙を有効に行える設備を設けるものとする。

(ア) 排煙設備の必要排煙量等については、別紙第7により算出するものとする。

(イ) 排煙設備は、機械換気設備を兼用してもよい。

(ウ) トンネルの縦断線形により自然換気口によってもトンネルの排煙効果が十分期待できる場合は、排煙機を設けなくてもよい。

(エ) 電源を必要とする排煙設備には、非常電源を附置するものとする。

② 駅には、プラットホームと線路との間、階段、エスカレーター等の部分に必要に応じて垂れ壁等の煙の流動を妨げるものを設けるものとする。

この場合おいて、煙の流動を妨げるものとは、天井面から下方に突出した垂れ壁その他これと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもの(感知器との連動により降下し、かつ、防災管理室からの遠隔操作によっても作動できるものを含む。)で、不燃材料で造られ、又は覆われたものをいう。

(5) 防火戸等

① 駅と他線の駅(同一のプラットホームを使用するものを除く。)、地下街等との地下における連絡箇所には、防火戸等(開き戸若しくは引き戸を附置した防火戸又は防火シャッター(上下動するものに限る。)。以下の防火戸等についても同様とする。)を設けるものとする。

② プラットホームの避難階段部等及び旅客が安全に避難できるために必要な箇所には、防火戸等を設けるものとする。

この場合において、防火シャッターは、建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備である防火シャッターとし、床面からの高さが2メートルまでは、感知器との連動により降下し、かつ、防災管理室からの遠隔操作によっても降下できるものとする。

さらに当該防火シャッターの設けられている場所で係員の操作により閉鎖する二段落としの構造とする。なお、防火シャッターの降下及び閉鎖の確認は、防災管理室で行えるものとする。

(6) その他

① 駅には、空気呼吸器を常備するものとする。この場合において、空気呼吸器は、JIST8155、JIST8156又はJISM7601のものとし、旅客の救助、消火及び消防関係職員の案内等の作業に携わる係員数以上の数を常備するものとする。

② 変電所には、原則として、専用の換気設備を設けるものとする。ただし、既設の変電所で専用の換気設備を設けることが困難な場合は、換気口に防火ダンパーを設けるものとする。

③ 売店は、旅客の避難に支障となる箇所及びプラットホームの末端から直近の避難通路への出入口までの間にはこれを設けないものとする。

④ コンビニ型売店は、防火・防煙区画化を行うものとする。

⑤ 駅の地下4階以下の階で、当該地下4階以下の床面積の合計が1000平方メートル以上のものには、地下4階以下の階ごとに非常コンセント設備を設けるものとする。

⑥ 非常コンセント設備には、非常電源を附置するものとする。

⑦ 駅において、居室の各部分から避難口までの距離は、100メートル以下とする。

⑧ 駅間において、避難の際通路となる部分は、避難に支障ない構造とするものとする。

5 消火設備の整備

(1) 駅には、次の設備を設置するものとする。

① 消火器

消火器は、駅のうち消火活動上必要と認められる箇所に消防法施行令第10条第2項及び第3項の規定により設けるものとする。

② 屋内消火栓設備

屋内消火栓設備は、駅のうち消火活動上必要と認められる箇所に消防法施行令第11条第3項及び第4項の規定により設けるものとし、非常電源を附置するものとする。

③ 連結散水設備又は送水口を附置したスプリンクラー設備

居室(運転保安に関するものを除く。)等には消防法施行令第12条第2項並びに第28条の2第2項の規定により、連結散水設備又は送水口を附置したスプリンクラー設備を設けるものとする。

コンビニ型売店には、消防法施行令第12条第2項の規定により送水口を附置したスプリンクラー設備を設けるものとする。

④ 連結送水管

駅の連結送水管の放水口は、プラットホーム、コンコース及び通路で消火活動上必要と認められる箇所に設けるものとする。連結送水管は、消防法施行令第29条第2項の規定により設けるものとする。ただし、送水口を附置した屋内消火栓設備が設けられ、消火活動上有効であると認められる場合は、この限りでない。

(2) 駅間には、隣接する駅のプラットホームに設けられた連結送水管の放水口相互間の距離が500メートルを超える場合は、連結送水管を設けるものとする。

連結送水管の放水口の間隔は、消火活動上必要と認められる間隔で消防法施行令第29条第2項の規定により設けるものとする。

6 火災対策設備の整備

火災対策設備は、1年に1回以上を基本として動作確認等を行い、整備した設備でなければならない。

7 駅には、旅客に対して次に掲げる事項を周知するための表示設備を設けるものとする。

(1) トンネル内走行中の列車に火災が発生した場合は、次の停車場まで走行し避難することを基本としていること

(2) 列車の前後から避難することができること

(3) 非常時の避難経路図等旅客の安全な避難に必要な事項

8 駅には、係員の火災発生時の対応、教育・訓練及び消防機関との連携に関する以下の事項を定めたマニュアル等を備えておくものとする。この場合、消防機関と十分協議を行った上で定めるものとする。

(1) 係員の火災発生時の対応に関すること

(2) 係員に対する教育・訓練(主に初期消火、避難誘導等の訓練を行うことをいう。)について、その実施方法等

(3) 消防活動上有効な情報について、消防機関への提供に関すること

別紙第7

地下駅の排煙設備の必要排煙量等は、次の照査方法等により算出したものとする。

Ⅰ ホーム階、コンコース階における排煙対策

1 想定火災と避難安全性の照査方法

車両及び駅における想定火災は、通常火災と大火源火災とする。

避難安全性の照査方法は、旅客が避難場所(最終的には地上)に安全に避難できることを基本とし、それぞれの火災性状および煙流動性状の特性に応じた以下の方法で照査する。

表-1想定火災

| 火 災 | 種 類 | 出 火 源 |

| 通常火災 | 車 両 | 車両床下機器からの出火 |

| 売 店 | ライター等による放火 |

| 大火源火災 | 車 両 | ガソリンによる放火 |

| 売 店 | ガソリンによる放火 |

(1)通常火災の場合は、ホーム階の煙濃度(減光係数)Cs、又はコンコースの煙拡散容積Ⅴにより照査する。

(2)大火源火災の場合は、煙が避難上支障のある高さまで降下するのに要する時間により照査する。

なお、それぞれの照査における許容値は、以下のとおりである。

①ホーム階の通常火災の場合は、煙濃度がC s=0.1(1/m)以下であること。

②コンコース階の通常火災の場合は、避難時間より算出した煙拡散容積以上とすること。

③大火源火災の場合の避難上支障のある床面から煙層下端までの高さが2.0(m)以上であること。

2 避難時間の算定

避難時間算定のための滞留時間は、次式により算出する。

| | T=Q/(N×B) |

| | | T | : | 滞留時間(sec) |

| | | Q | : | 要避難者数(人) |

| | | N | : | 群集の流出係数(人/m/sec) |

| | | B | : | 階段幅員等(m) |

避難経路における歩行所要時間 t と滞留時間Tの算出に用いる避難者の歩行速度及び流出係数は、以下のとおりとする。

| | 歩行速度 | : | 水平部 | 1.0(m/sec) | 階段部 | 0.5(m/sec) |

| | 流出係数 | : | 水平部 | 1.5(人/m/sec) | 階段部 | 1.3(人/msec) |

3 要避難者数の算定方法

避難安全性の照査における要避難者数は、想定火災別に以下の表のとおりとする。

なお、想定火災がコンコースの場合においてコンコースに売店が設置されていない駅の要避難者数は0人とする。

(1)三大都市圏にある駅

①島式ホームの駅

| 想 定 火 災 | 乗車率の内訳(%) | 乗車率の合計(%) |

| 旅客列車 | ホーム待ち旅客 | 始発なし | 始発あり |

| 始発なし | 始発あり |

| 車 両 | 通 常 | 200 | - | - | 200 | 200 |

| 大火源 | 200 | 75(150) | 125(200) | 275(350) | 325(400) |

| ホーム売店 | 通 常 | 200 | 75(150) | 125(200) | 275(350) | 325(400) |

| 大火源 | 200 | 75(150) | 125(200) | 275(350) | 325(400) |

| コンコース | 通 常 | - | 75(150) | 125(200) | 75(150) | 125(200) |

| 大火源 | - | 75(150) | 125(200) | 75(150) | 125(200) |

②相対式及び単式ホームの駅

| 想 定 火 災 | 乗車率の内訳(%) | 乗車率の合計(%) |

| 旅客列車 | ホーム待ち旅客 | 始発なし | 始発あり |

| 始発なし | 始発あり |

| 車 両 | 通 常 | 200 | - | - | 200 | 200 |

| 大火源 | 200 | 50(100) | 100(200) | 250(300) | 300(350) |

| ホーム売店 | 通 常 | 200 | 50(100) | 100(200) | 250(300) | 300(350) |

| 大火源 | 200 | 50(100) | 100(200) | 250(300) | 300(350) |

| コンコース | 通 常 | - | 50(100) | 100(200) | 50(100) | 100(150) |

| 大火源 | - | 50(100) | 100(200) | 50(100) | 100(150) |

(2)三大都市圏以外の地域にある駅

①島式ホームの駅

| 想 定 火 災 | 乗車率の内訳(%) | 乗車率の合計(%) |

| 旅客列車 | ホーム待ち旅客 | 始発なし | 始発あり |

| 始発なし | 始発あり |

| 車 両 | 通 常 | 150 | - | - | 150 | 150 |

| 大火源 | 150 | 60(115) | 95(150) | 210(265) | 245(300) |

| ホーム売店 | 通 常 | 150 | 60(115) | 95(150) | 210(265) | 245(300) |

| 大火源 | 150 | 60(115) | 95(150) | 210(265) | 245(300) |

| コンコース | 通 常 | - | 60(115) | 95(150) | 60(115) | 95(150) |

| 大火源 | - | 60(115) | 95(150) | 60(115) | 95(150) |

②相対式及び単式ホームの駅

| 想 定 火 災 | 乗車率の内訳(%) | 乗車率の合計(%) |

| 旅客列車 | ホーム待ち旅客 | 始発なし | 始発あり |

| 始発なし | 始発あり |

| 車 両 | 通 常 | 150 | - | - | 150 | 150 |

| 大火源 | 150 | 40(75) | 75(115) | 190(225) | 225(265) |

| ホーム売店 | 通 常 | 150 | 40(75) | 75(115) | 190(225) | 225(265) |

| 大火源 | 150 | 40(75) | 75(115) | 190(225) | 225(265) |

| コンコース | 通 常 | - | 40(75) | 75(115) | 40(75) | 75(115) |

| 大火源 | - | 40(75) | 75(115) | 40(75) | 75(115) |

| 注) | 1. | 各表中の()内の数字はターミナル駅での設定値である。 |

| | 2. | ターミナル駅とは、1日平均の乗降客数が10万人以上の駅をいう。 |

| | 3. | 三大都市圏とは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条による既成市街地(東京都の特別区・武蔵野市及び三鷹市、神奈川県横浜市及び川崎市、埼玉県川口市)、

近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条による既成都市区域(京都府京都市、大阪府大阪市・守口市・布施市・東大阪市及び堺市、兵庫県神戸市・尼崎市・西宮市及び芦屋市)並びに中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条による都市区域のうち

「首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令」別表に定める区域(愛知県名古屋市)をいう。 |

4 通常火災に対する照査方法

4.1 ホーム階の煙濃度の照査

避難終了時間 t における煙波度Csは、ホーム階における火点ブロック容積を算定し、想定火災、避難終了時間に応じた以下に示す算定式により算定(小数第3位を四捨五入)し、Csが許容煙濃度0.1(1/m)以下であることを確認する。

(1)車両火災

①避難終了時間が7分以下の場合

Cs=21・(1-e-Ve・t/V)/Ve

②避難終了時間が7分を超える場合

Cs=(66・V・e-Ve・(t-7)/V-21・Ve・e-Ve・t/V+66・Ve・t-441・Ve-66V)/Ve2

(2)売店火災

①避難終了時間が10分以下の場合

Cs=2.1・(Ve・t-V+V・e-Ve・t/V)/Ve2

②避難終了時間が10分を超え11分以下の場合

Cs=((24・V-21・Ve)・e-Ve・(t-10)/V+24・Ve・t-198・Ve-26.1・V+2.1・Ⅴ・e-10Ve・/V)/Ve2

③避難終了時間が11分を超える場合

Cs={(1.8・V-45・Ve)・e-Ve・(t-11)/V+1.8・Ve・t+91.2・Ve-27.9・V+2.1・V・e-10Ve/V+(24・V-21・Ve)・e-Ve/V}/Ve2

| | | Cs | : | 煙濃度(1/m) |

| | | V | : | 火点ブロック容積(m3) |

| | | t | : | 避難終了時間(分) |

| | | Ve: | : | 火点ブロック容積あたりの排煙設備の換気量(m3/分) |

また、ホーム階に売店が無い場合はt=0(Cs=0)とする。

(3)火点ブロック容積

火点ブロック容積は、列車火災が発生した場合、ホームにおいて煙が拡散する空間のうち、煙濃度が最も濃いと推定される一定の空間をいう。

火点ブロックの設定は、次による。

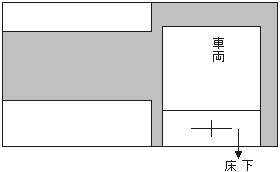

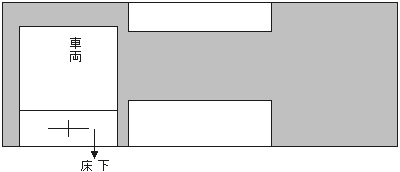

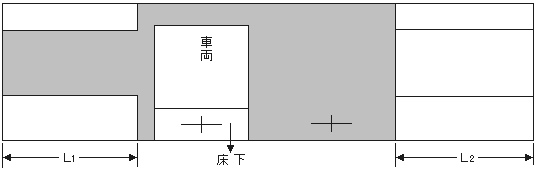

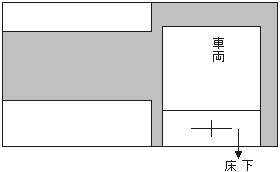

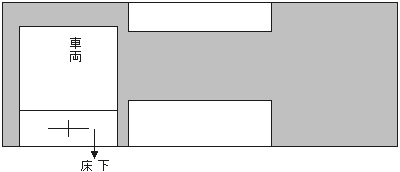

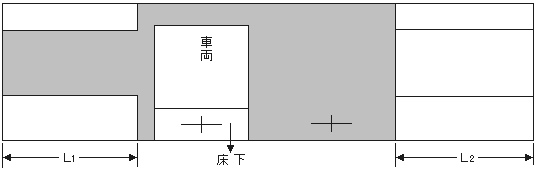

| | ア | 線路直角方向の断面は、図のとおりとし、図に示す以外の形式の駅構造については、図に示す考え方に準じたものとする。 |

| | イ | 断面積は、煙の拡散する範囲の断面積から車両断面積を減じたもので、図の斜線の部分とする。 |

| | ウ | 線路方向長さは、20mとする。 |

| | エ | 火点ブロックの容積は、次式により計算する。

V=(Ao-Av)×20

Ao=(Va-Vm)/L

|

| | V | : |

火点ブロック容積(m2) |

| | Ao | : |

線路直角方向断面積(m2) |

| | Av | : |

車両断面積(床下部分を含む。)(m2) |

| | Va | : |

ホーム部の火点ブロック設定断面で、ホーム有効長部分の全容積(m3) |

| | Vm | : |

Va内の柱、階段部等煙の拡散しない部分の容積(m3) |

| | L | : |

ホーム有効長(m) |

図 火点ブロック設定のための線路直角方向断面の範囲

(A)1線ホーム

(考え方) 煙は、全断面に拡散するものとする。

(B)2線島式ホーム

(考え方) 煙は、熱による上昇気流により隣接ホーム上及び反対側軌道部に拡散するものとする。

(C)2線相対式ホーム

(考え方) 火災列車と反対側のホームは、軌道部分より天井が低いため煙は拡散せず、隣接ホーム上及び軌道部にのみ拡散するものとし、入線する火災列車により設定される断面のうち小さい断面とする(例:図において、ホーム幅がL1≦L2の場合、斜線の部分を設定範囲とする。)

(注)煙は、斜線部分に拡散するものとする。

(4)最小排煙量

ホーム階には、火点ブロック容積に対して5,000m3/h以上の排煙設備を設けるものとする。

4.2 コンコースの必要煙拡散容積の照査(コンコース階が単独で2箇所以上分かれている場合を除く。)

避難終了時間 t におけるコンコースの必要煙拡散容積Voは、避難終了時間に応じた以下に示す算定式により算定(小数第2位を四捨五入)し、別途算定したコンコースの煙拡散容積VがVo以上であることを確認する。

| | ① | 避難終了時間が10分以下の場合 | Vo=10.5t2 |

| | ② | 避難終了時間が10分を超え11分以下の場合 | Vo=120t2-2190t+10950 |

| | ③ | 避難終了時間が11分を超える場合 | Vo=9t2+252t-2481 |

| | Vo | : |

必要煙拡散容積(m3) |

| | t | : |

避難終了時間(分) |

なお、コンコースの煙拡散容積Vは、以下の式に基づいて算定する。

| | V | = | V'+t×Ve' |

| | V' | = | (Af-At)×(H-2) |

| | Ve' | = | Ve×(H-2)/H |

| | V' | : | 排煙設備の換気量を考慮しない煙拡散容積(m3) |

| | Ve' | : | 有効排煙量(m3/分) |

| | Af | : | コンコース階部床面積(m2) |

| | At | : | コンコース階部の柱等の煙の拡散しない部分の面積(m2) |

| | H | : | コンコース階部の天井高さ(m) |

| | Ve | : | コンコース階部の排煙設備の換気量(m3/分) |

5 大火源火災に対する照査方法

大火源による煙等が避難上支障のある床面から2mの高さまで降下するのに要する時間 t は、以下の方法により算定し、t が別途算定した避難終了時間 t 以上であることを確認する。

(1)ホーム階の車両火災及び売店火災の場合

| | | to | = | VE/(Vs-Ve') |

| | | VE | = | (AE-Av')×L |

| | | Ve' | = | Ve×(AE-Av')/(Ao-Av) |

| | ただし、VE-Ve'≦0の場合は、to=∞とする。 |

| | VE | : | ホーム床面から2.0m以上のホーム階全体の有効容積(m3) |

| | Vs | : | 流出煙流量及び煙等発生量で、いずれも300(m3/分)とする。 |

| | Ve' | : | ホーム階全体の有効容積VRに対する有効排煙量(m3/分) |

| | AE | : |

ホーム床面から2.0m以上のホーム階の線路直角方向断面積で、階段や柱等の煙の拡散しない部分を除いた面積(m2) |

| | Av' | : | ホーム床面から2.0m以上の車両断面積(m2) |

| | Ve | : | ホーム階全体の排煙設備の換気量(m3/分) |

| | Ao | : | 火点ブロック容積計算における線路直角方向断面積(m2) |

| | Av | : | 車両断面積(床下部分を含む。)(m2) |

(2)コンコース階の火災の場合(コンコース階が単独で2箇所以上に分かれている場合を除く。)

| | | to | = | V'/(V-Ve' |

| | | V' | = | (Af-At)×(H-2) |

| | | Ve' | = | Ve×(H-2)/H |

| | ただし、Vs-Ve'≦0の場合は、to=∞とする。

また、コンコース階に売店がない場合でto≧3と算定される場合は、to=∞とする。 |

| | V' | : |

排煙設備の排煙量を考慮しない煙拡散容積(m3) |

| | Vs | : |

煙等発生量で、300.0(m3/分)とする。 |

| | Ve' | : |

有効排煙量(m3/分) |

| | Af | : |

コンコース階部床面積(m2) |

| | At | : |

コンコース階部の柱等の煙の拡散しない部分の面積(m2) |

| | H | : |

コンコース階部の天井高さ(m) |

| | Ve | : |

コンコース階部の排煙設備の換気量(m3/分) |

なお、ホーム階の天井が吹き抜けでコンコース階の天井と同じ高さとなっている場合等、複雑な煙流動が予測される地下駅での to の算定は「二層ゾーン煙流動予測計算」等によってもよい。

6 措置

大火源火災に対して照査した結果、排煙設備で対応できない場合の措置は以下のとおりとする。

(1)避難時間短縮のための避難通路の新設又は避難通路の幅の拡幅

(2)煙拡散容積の拡大

(3)火源となる売店の防火・防煙区画化及びスプリンクラーの設置

(4)火源となる売店の不設置

(5)その他旅客の避難安全性が確保できる装置

なお、(1)、(2)、(5)は措置を講じた後、再度照査するものとし、(3)、(4)については、売店がないものとして再度照査するものとする。

Ⅱ 居室の排煙対策

居室には、排煙機を設けるものとする。排煙機は、排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、1分間に120m3以上で、かつ、防煙区画部分の床面積1m2につき1m3(2以上の防煙区画部分に係る排煙機にあっては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1m2につき2m3)以上の空気を排出する能力を有するものとする。その他構造等については、建築基準法施行令第126条の3の規定に準じるものとする。

そのほかの関係する条文は以下のとおりです。緑字は変更、追加点です。

(電車線路等の施設等)

第四十一条 (省略)

(送電線路及び配電線路の施設)

第四十六条 (省略)

(旅客用乗降口の構造)

第七十四条 旅客用乗降口は、旅客の安全かつ円滑な乗降を確保することができるものであって、その扉には、次の基準に適合する自動戸閉装置を設けなければならない。

一 同時に開閉することができること。

二 乗務員が開閉状態の確認をすることができるものであること。

三 扉が閉じた後でなければ発車することができないものであること。ただし、客車であって係員が扉が閉じたことを直接に確認する場合は、この限りでない。

四 非常の際に手動により開くことができるものであること。ただし、サードレール式の電車線の区間等を走る車両は、この限りでない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 旅客車の両側面には、旅客用乗降口を設けること。ただし、立席を設けない車両で、当該車両の両端に隣接する車両(列車の最前部又は最後部となる車両にあっては、隣接する車両。)に設けた当該車両よりの貫通路付近の両側面の乗降口から乗車できるものにあっては、この限りでない。

2 旅客用乗降口の構造及び機能は、以下のとおりとする。

(1) 旅客用乗降口の有効幅は、660mm以上、有効高さは1800mm以上とする。ただし、車いすが乗降する乗降口の有効幅は800mm以上(構造上の理由によりやむを得ない場合を除く。)とする。

(2) 旅客用乗降口の扉は、引き戸、内開き戸(折り戸を含む。)、又はスライド式プラグドアであること。

(3) 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。

(4) 旅客用乗降口の床面の高さとプラットホームの高さは、できる限り平らであること。

(5) 旅客用乗降口の床面は、表面に凹凸の加工が施されたもの又は表面の材質などにより滑りにくいものであること。

3 旅客用乗降口の扉には、自動戸閉装置を設けること。

4 旅客用乗降口の扉に設ける自動戸閉装置は、以下のとおりとする。

(1) 乗務員により一括した開閉操作及び開閉状態の確認が行えること。

(2) 操作装置が電気的又は機械的に鎖錠できること。

(3) 走行中に(2)の鎖錠を開放し、かつ、操作装置を開放位置にした場合においても扉が開かない構造であること。

(4) 旅客用乗降口の扉が開いているときに自動的に点灯する灯火を設けることとし、この灯火は以下による。

① 車両の両側面の上部に設けること。

② 赤色であること。

③ 他の灯火と容易に識別できること。

(5) 手動により扉を開くことができるようにする装置を車両の内外に設けること。この場合、内側に設ける装置は、旅客が容易に操作できること。ただし、以下の車両は、この限りでない。

① サードレール式区間、剛体複線式区間を走行する車両

② 専ら地下式構造で建築限界と車両限界の間隔が小さい区間【備考】を走行する車両(専ら複線区間その他の車両側面からの避難が可能な区間を走行する車両及び相互直通運転等を行う場合であって、係員の指示に従う旨の表示をする車両を除く。)

③ 懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び浮上式鉄道

| 【備考】 | 「地下式構造で建築限界と車両限界の間隔が小さい区間」については、地下鉄等旅客車のうち建築限界と車両限界の基礎限界との間隔が側部において400mm未満の区間を走行する車両をいう。 |

(6) (5)の装置(車両の内側に設けるものに限る。)の操作装置の所在場所、取扱方法及び注意事項を旅客が見やすいように表示すること。ただし、(5)(①、②、③の車両にあっては、表示しないこと。

5 旅客用乗降口の扉は、扉が閉じた後でなければ発車できない構造であること。ただし、客車(鋼索鉄道の車両を含む。)であって、係員により扉が閉じたことを直接確認する場合は、この限りでない。

6 旅客用乗降口の扉は、開閉する際、戸当たり直前に扉の速度が緩和する構造等旅客の安全に配慮したものであること。

(車両の火災対策)

第八十三条 車両の電線は、混触、機器の発熱等による火災発生を防ぐことができるものでなければならない。

2 アーク又は熱を発生するおそれのある機器は、適切な保護措置が取られたものでなければならない。

3 旅客車の車体は、予想される火災の発生及び延焼を防ぐことができる構造及び材質でなければならない。

4 機関車(蒸気機関車を除く。)、旅客車及び乗務員が執務する車室を有する貨物車には、火災が発生した場合に初期消火ができる設備を設けなければならない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 車両の火災対策は、以下のとおりとする。

(1) 車両の電線及び機器等の火災対策は、次の表によるものとする。

| 電線 | アークを発生または発熱するおそれのある機器に近接または接続するもの | 極難燃性(不燃性を含む。以下同じ。)の材料で覆われていること。 |

| 上記以外のもの | 難燃性(極難燃性及び不燃性を含む。以下同じ。)の材料で覆われていること。ただし、混触又は短絡のおそれのないものあっては、この限りでない。 |

| 電気機器 | アークを発生または発熱するおそれのある機器 | 床壁等から離隔し、必要に応じその間に絶縁性かつ不燃性の防熱板を設けること。 |

| 内燃機関を有する車両 | 機関は床壁等から離隔し、必要に応じてその間に不燃性の防熱板を設けること。 |

| 排気管の煙突部分と車体の間の断熱強化を図ること。(排気管の煙突の損粍等により漏火した場合においても車体への類焼を防止する構造とすることをいい、例えば不燃性の防熱板を設けた構造をいう。) |

(2) 旅客車の火災対策は、次の表によるものとする。

| 部位 | 一般の旅客車 | 地下鉄等旅客車

及び新幹線旅客車 | 特殊鉄道(備考10) |

| モ | ア | ム | サ | フ |

| 屋根 | 屋根

(備考1) | 金属製又は、金属と同等以上の不燃性(備考2) | 不燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 金属製又は、金属と同等以上の不燃性 | | | ○ | | |

| 屋根上面 | 難燃性の絶縁材料で覆われていること (架空電車線(特高圧の電車線を除く)区間を走行する旅客電車に限る) | | ○ | ○ | | |

| 屋根上面に取り付けられた機器及び金属類 | 取付部が車体に対して絶縁され、又は表面が難燃性の絶緑材料により覆われていること(架空電車線(特高圧の電車線を除く)区間を走行する旅客電車に限る) | | ○ | ○ | | |

| 外板 | 妻部 | 難燃性

表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性

表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 妻部以外 | 不燃性又は表面が不燃性の材料で覆われたもの(備考3)であり、表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性

表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 客室 | 天井

| 不燃性または表面が不燃性の材料で覆われたもの(備考3)であり、表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性

放射熱に対する耐燃焼性を有し、かつ、耐溶融滴下性があること。(備考5)

表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性

表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 地準 | ○

(

備

考

4) | | | 地準 |

| 内張 | 不燃性または表面が不燃性の材料で覆われたもの(備考3)であり、表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性

表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 断熱材及び防音村 | | 不燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 床 | 床 | 煙及び炎が通過するおそれの少ない構造 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 床の上敷物 | 難燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 床上敷物下の結め物(備考7) | | 極難燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 床板 | | 金属製又は金属と同等以上の不燃性(備考2) | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 床下面(備考8) | 不燃性又は表面が金属で覆われたもの | 不燃性又は表面が金属で覆われたもの、かつ表面の塗装(備考6)は不燃性 | 表面の塗装(備考6)は不燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 床下の機器箱(備考9) | | 不燃性、ただし、絶緑の必要がありやむを得ない理由がある場合は難燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 座席 | 表地 | 難燃性 | | | | ○ | |

| 結め物 | | 難燃性 | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 下方に電熱器を設けている場合 | | 発熱体と座席の間に不燃性の防熱板を設ける | ○ | モ準 | | | モ準 |

| 日よけ | 日よけ | 難燃性 | 普準 | 普準 | 普準 | 普準 | 普準 |

| ほろ | ほろ | | 難燃性 | ○ | ○ | | | モ準 |

| 備考1 | 「屋根」とは、車体の上部構造のうち雨樋又は雨切りよりも上の部分をいうが、雨樋又は雨切りが車体中心線から車体最大幅の三分の一の距離より内側にある場合は、車体中心線からそれぞれ車体最大幅の三分の一の距離までの部分をいう。ただし屋根の一部が妻部の外板と一体となっているものは、当該部分は(2)の表中「外板」中の「妻部」とする。 |

| 備考2 | 「屋根」及び「床」中の「同等以上の不燃性」とは、現在屋根及び床板に使用している金属と同等又はそれ以上の不燃性能を意味しており、鉄道車両用材料の燃焼性規格で規定する不燃性とは異なる。 |

| 備考3 | 「表面が不燃性の材料により覆われているもの」には、不燃性でない材料を金属等不燃性の材料によりだき合わせたものを含む。 |

| 備考4 | 案内軌条式鉄道のうち、地下式構造の鉄道及び長大なトンネルを有する鉄道に使用する車両の「天井」は、地下鉄旅客車等の規定によること。 |

| 備考5 | 「放射熱に対する耐燃焼性を有し、かつ、耐溶融滴下性があること」とする材料には、天井材のほか客室上部に設備されている空調吹き出し口等の主要な設備を含む。ただし、材料が小さい等の理由により延焼拡大に影響を及ぼさないものを除く。 |

| 備考6 | 「表面の塗装」とは、多重塗装の場合には最外層の塗装をいう。 |

| 備考7 | 「床上敷物の下の結め物」とは、キーストン構造の床に詰めるものをいうが、金属と金属の間又は金属と床敷物の間に挟まれたハードボード、耐水ベニヤ等もこの規定の結め物に含まれる。 |

| 備考8 | 床下に設置した機器から発生する熱風が床下面に影響を与えないよう、床下面の下に金属板を取り付けた場合には、当該金属板を「床下面」とみなす。 |

| 備考9 | 「床下の機器箱」には、リレー等のカバーは含まない。 |

| 備考10 | (2)の表中、特殊鉄道欄の種類の略称は、次のとおりとする。

モ:懸垂式鉄道及び跨座式鉄道

ア:案内軌条式鉄道

ム:無軌条電車

サ:鋼索鉄道

フ:浮上式鉄道 |

(3) (1)及び(2)の表中の不燃性、極難燃性及び難燃性とは、次の表、鉄道車両用材料の燃焼性規格による。

鉄道車両用材料の燃焼性規格

| 区分 | アルコール燃焼中 | アルコール燃焼後 |

| 着火 | 着炎 | 煙 | 火 勢 | 残炎 | 残じん | 炭 化 | 変 形 |

| 不燃性 | な し | な し | 僅 少 | - | - | - | 100mm以下の変色 | 100mm以下の表面的変形 |

| 極難燃性 | な し | な し | 少ない | - | - | - | 試験片の上端に達しない | 150mm以下の変形 |

| あ り | あ り | 少ない | 弱い | な し | な し | 30mm以下 | |

| 難燃性 | あ り | あ り | 普 通 | 炎が試験片の上端を超えない | な し | な し | 試験片の上端に達する | 縁に達する変形、局部的貫通孔 |

| (備考) | ・ | 炭化、変形の寸法は、長径で表わす。 |

| | ・ | 異常発炎するものは区分を1段下げる。 |

| | ・ | 判定については次の試験方法による。 |

試験方法

Ⅰ

鉄道車両用非金属材料の試験方法は、図に示すとおりB5判の供試材(182mm×257mm)を45°傾斜に保持し、燃料容器の底の中心が、供試材の下面中心の垂直下方25.4mm(1インチ)のところにくるように、コルクのような熱伝導率の低い材料の台にのせ、

純エチルアルコール0.5ccを入れて着火し、燃料が燃えつきるまで放置する。

燃焼性判定は、アルコールの燃焼中と燃焼後とに分けて、燃焼中は供試材への着火、着炎、発煙状態、炎の状態等を観察し、燃焼後は、残炎、残じん、炭化、変形状態を調査する。

供試体の試験前処理は、吸湿性材料の場合、所定寸法に仕上げたものを通気性のある室内で直射日光を避け床面から1m以上離し、5日以上経過させる。

試験室内の条件は

温度15℃~30℃

湿度60%~75%

で空気の流動はない状態とする。

(4) (2)の表中、「耐溶融滴下性があること」とは、鉄道車両用非金属材料の試験方法Ⅰにおいて、アルコール燃焼後の材料表面が平滑性を保っているものをいう。

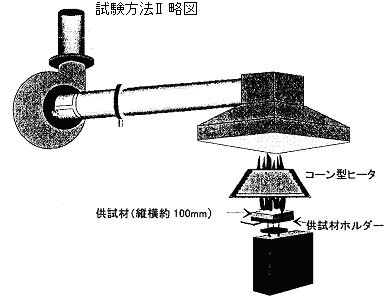

(5) (2)の表中、「耐燃焼性」とは、以下の鉄道車両用非金属材料の試験方法Ⅱにより、次表の規格による。

| 総発熱量(MJ/m2) |

着火時間(秒) |

最大発熱速度(kW/m2) |

| 8以下 |

- |

300以下 |

| 8を超え30以下 |

60以上 |

試験方法Ⅱ

鉄道車両用非金属材料の試験方法Ⅱは、図に示すとおり ISO5660-1:2002に準じた方法により、縦横約100mmの正方形で厚さ50mmまでの大きさで表面が平坦な供試材とし、放射熱50kW/m2で10分間行う。

試験は、供試材3枚の最大発熱速度の平均値と各供試材の最大発熱速度の差が10%未満であることを確認し、10%未満の場合は当該3枚の供試材のデータを採用する。10%以上となる場合には、更に供試材3枚の試験を行い、これらの供試材6枚のうち、最大発熱速度の最大値と最小値を除く4枚の供試材のデータを採用する。燃焼判定は、試験時間中に計測された総発熱量(MJ/m2)及び最大発熱速度(kW/m2)並びに着火時間(秒)で行う。

着火時間(秒)は、試験片から炎が確認されてから10秒以上炎が存在した場合を着火とみなし、試験開始から最初に着火が確認されるまでの時間とする。

(6) 機関車(蒸気機関車を除く。)、旅客車及び貨物車(乗務員が乗務するものに限る。)には、車両の用途に適した消火器を備えること。また、消火器の所在場所を乗客に見やすいように表示すること。消火器本体が乗客から見えやすい所へ備えられている場合は、この限りでない。

2 地下鉄等旅客車、新幹線旅客車、懸垂式鉄道旅客車、跨座式鉄道旅客車、案内軌条式鉄道旅客車(地下式構造の鉄道及び長大なトンネルを有する鉄道に使用する車両に限る。)及び浮上式鉄道旅客車の連結する車両客室間には、通常時閉じる構造の機能を有する貫通扉等を設けること。ただし、連結部が乗務員室となる場合の貫通口の扉は、容易に閉じることができる構造でよい。

(動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備)

第八十六条 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車は、第六十四条から前条までの規定によるほか、次の基準に適合するものでなければならない。

一 動力車を操縦する係員が運転操作不能となった場合に、必要に応じ、列車を安全に停止させることができる装置を設けること。

二 地下式構造の区間その他の非常時に旅客の迅速な避難が困難な区間を走行する旅客車にあっては、前号の装置が作動したことを自動的に駅又は運転指令所に通報する機能を有すること。

三 動力車を操縦する係員が保安上必要な場合には、駅又は運転指令所と定位置で支障なく連絡することができること。

四 旅客車にあっては、動力車を操縦する係員が定位置で容易に旅客用乗降口の扉の操作及び旅客への放送をすることができること。

2 動力車を操縦する係員が乗務しない列車は、第六十四条から前条までの規定によるほか、非常時に旅客の安全を確保するため、客室において旅客が運転指令所と相互に連絡ができる装置等を設けなければならない。ただし、係員が乗務することにより非常時に旅客の安全を確保することができる場合は、この限りでない。

[解釈基準]

[基本項目]

1 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車については、以下のとおりとする。

(1) 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車の車両は、第64条関係から前条の解釈基準による。ただし、第79条関係の解釈基準の基本項1の表中の車掌室に備えるべき設備及び第81条関係の解釈基準の基本項目2、4、5(1)は、適用しない。

(2) 旅客車には、全ての客室に案内連絡ができる車内放送装置を設けること。

(3) 旅客車には、非常通報装置を設けること。ただし、非常停止装置を設けたもの及び車両1両で運転するものにあっては、この限りでない。

(4) 旅客車にあっては、旅客列車の最前部となる車両の運転室には車内放送装置の送信装置及び旅客用乗降口の自動戸閉装置の操作装置を設けること。

(5) 車内放送装置の送信装置及び旅客用乗降口の自動戸閉装置の操作装置は、乗務員が定位置において容易に操作できること。

(6) 自動戸閉装置の操作装置は、車側ミラー等により駅における旅客の状態が容易に確認できる位置とすること。ただし、側面に設けた窓により旅客の状態を確認する場合は、乗務員が旅客の乗降を確認する位置とすること。

(7) 専ら地下式構造で建築限界と車両限界の間隔が小さい区間を走行する旅客車には、列車の最後部となる貫通口の扉の近傍に当該貫通扉の開放方法を表示すること。

(8) 車両の内側に設けた手動により扉を開くことができる装置の所在場所等の表示を行わない車両は、客室から乗務員との連絡が確保できない場合に運転指令等と連絡ができる機能及び運転指令等から客室へ車内放送ができる機能を備えること。

(9) 運転室には、次の装置を設けること。

① 乗務員が乗務中に疾病等により運転操作を継続できなくなったとき、自動的に車両を急速に停止させる装置を設けること。ただし、地下式構造、高架式構造の区間を自動列車運転装置により運転する車両及び地下式構造、高架式構造の区間を旅客を乗車させないで自動列車制御装置により運転する車両においては、この限りでない。

② 地下鉄等旅客車に車両を自動的に急速に停止させる装置を設けた場合、装置が作動したときに自動的に停車場又は運転指令所に通報する装置を設けること。

③ 車両を自動的に急速に停止させる装置は、機能を手動により解除することができないものであること。

④ 専ら地下式構造で建築限界と車両限界の間隔が小さい区間を走行する旅客車にあっては、運転室から列車後部乗務員室(貫通口が設けられた乗務員室に限る。)と隣接する客室間の扉の施錠を解除できる機能を有すること。

(10) 運転室には、保安通信設備の車上設備を次により設けること。

① 列車の最前部となる車両には、停車場又は運転指令所と送信及び受信ができる保安通信設備の車上設備を設けること。ただし、地上に設けた通信設備により通信を行うものにあっては、この限りでない。

② 保安通信設備の車上設備は、機能を手動により解除することができないものであり、また、車内放送装置、非常通報装置と兼用のものでないこと。

2 乗務員が乗務しない列車については、第64条関係から前条までの解釈基準によるほか、以下のとおりする。

(1) 係員が乗務しない列車は、次の基準に適合するものであること。

① 客室において運転指令所と送信及び受信ができる通話装置の車上設備を設けたものであること。

② 地下式構造の鉄道及び線路を避難誘導路として使用できない鉄道以外にあっては、走行中に旅客が列車の乗降扉等を開けようとしたときに、自動的に当該列車を停止させるものであること。

③ 地下式構造の鉄道及び線路を避難誘導路として使用できない鉄道にあっては旅客が列車の乗降扉等を容易に開閉できないものであること。

④ 地下式構造の鉄道及び線路を避難誘導路として使用できない鉄道にあっては運転指令所から車両を停止できるものであること。

⑤ 車両の異常を運転指令所において確認できるものであること。

⑥ 電車線の架設方式がサードレール式等の避難誘導の際に感電のおそれのある場合にあっては、駅間において列車の乗降扉等が開いたときは、避難誘導に必要な区間のき電を停止できるものであること。この場合、第81条関係の解釈基準6(4)に関わらず、非常停止装置を設けることができる。

(2) 動力車を操縦する係員以外の係員が単独で乗務する列車は、次の基準に適合するものであること。

① 乗務員室において運転指令所と送信及び受信できる保安通信設備の車上設備を設けること。

② 係員が緊急時に停止操作を行わない場合は、運転指令所から車両を停止できるものであること。

③ 〔基本項目〕1(7)~(8)及び(9)④の規定によること。

[無軌条電車]

3 基本項目によるほか、以下のとおりとすること。

(1) 列車の最前部となる車両の運転席には、運転者が運転中、トロリポールと電車線の接触状態を必要に応じて確認することができる鏡等の装置を設けること。

(2) 客室には、旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザその他の装置を設けること。ただし、起点及び終点の駅以外の駅がない区間のみを運転するものにあっては、この限りでない。

(列車の危難防止)

第百八条 暴風雨、地震等により列車に危難の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の一時中止その他の危難防止の措置を溝じなければならない。

Ⅹ-17 第108条(列車の危難防止)関係

1 気象等の状況による危難防止措置

気象又は地象の状況により、列車に危難の生じるおそれがあるときの列車の運転の一時中 止又は運転速度規制等の措置については、その方法、対象とする区間等を定めておくこと。

2 地下式構造の鉄道における列車火災等発生時の危難防止措置

地下駅等を走行中の列車又は地下駅等に火災が発生した場合における列車の危難防止、旅客の安全・迅速な避難のため、以下の内容を定めておくこと。この場合において、施設等の状況により個別の取扱いを行うときは、その取扱いを明確にしておくこと。

(1)走行中の列車に火災が発生した場合は、原則として次の停車場又はトンネルの外まで走行すること

(2)関係列車を最寄の停車場に停止させ、出発させないこと

(3)火災が発生している列車が停車場に停車中及び停車場において火災が発生している場合は、原則として当該停車場に接近する列車を当該停車場に停止させないこと

索引に戻る

Ⅰ

Ⅰ