33.北陸新幹線は碓氷峠の連続急こう配をどう克服したか。車両技術の革新

Ⅰ.北陸新幹線高崎-軽井沢間のルート決定まで

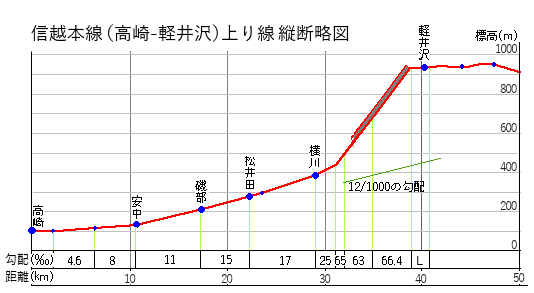

1.旧国鉄の信越本線の急勾配

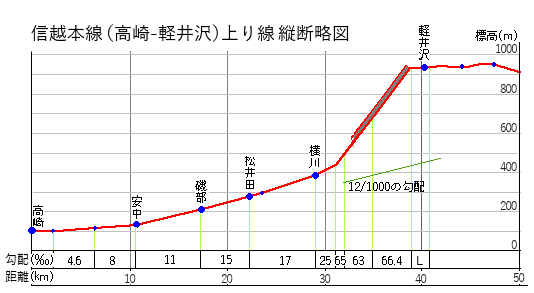

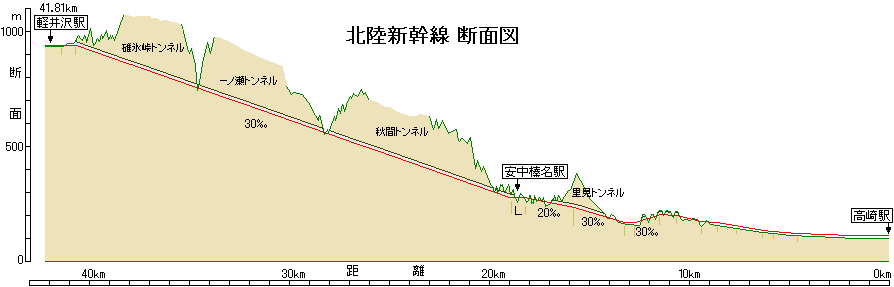

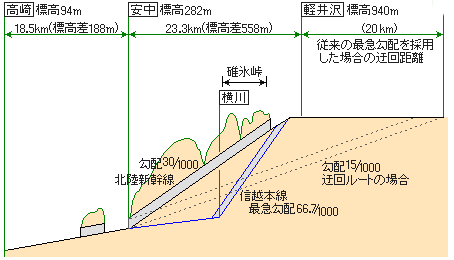

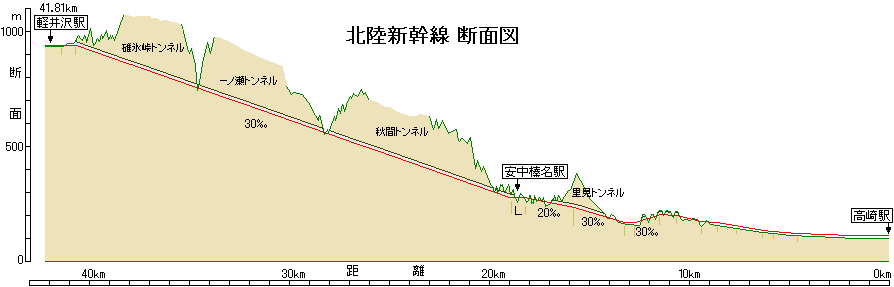

旧信越本線の高崎-軽井沢間には右図のように、横川から軽井沢にかけて60‰を超える連続急勾配がある交通の難所「碓氷峠」がありました。最急勾配は、下り線の66.7‰です。

旧信越本線の高崎-軽井沢間には右図のように、横川から軽井沢にかけて60‰を超える連続急勾配がある交通の難所「碓氷峠」がありました。最急勾配は、下り線の66.7‰です。

ここを通過する189系、489系特急電車など全ての車両は自力で登降坂できないので、この区間専用の急勾配用EF63形電気機関車2両を横川側に連結して低速で走行しました。

この併結機関車は重連総括制御され、力行時と制動(ブレーキ)時の粘着特性、安全装置などが向上されると同時に、連結する電車との協調運転ができる設計になっていました。

機関車を併結する横川駅での5分ほどの停車時間を利用して、多くの乗客が名物の「峠の釜飯」をホームに降りて購入していました。

2.北陸新幹線はどこを通す?

東北新幹線(東京ー盛岡間)、上越新幹線(大宮ー新潟間)以降の新幹線の建設は全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)に基づき進められています。

整備計画が定められていた5新幹線のうち、北陸新幹線は日本鉄道建設公団(鉄道公団)が建設することになっており、そのルートは、

「 東京都・高崎市間を上越新幹線と共用し、高崎市より長野市附近、富山市附近及び小浜市付近を経由し 大阪に至る690kmの路線」

と漠然としたもので、軽井沢には触れていません。

その後、国鉄の経営悪化、オイルショックや建設財源問題などから長らく具体的な進展はなく、着工の見通しが立たなかったので、これ以上詳細なルートや駅は決められませんでした。

2-1 当面環境影響評価を含む各種調査をしよう

昭和53年に入ると、景気も落ち着いてきたことを受け、当面環境影響評価を含む各種調査を行い、具体的実施計画としては国及び国鉄の財政状況等を勘案し、建設費についての所要の公的助成及び財源措置等の前提要件について十分検討して進めることになり、運輸大臣は54年1月23日に建設主体の国鉄と鉄道公団に「整備5新幹線の環境影響評価の実施について」を通達、沿線の自然環境、生活環境など与える影響の調査は「整備5新幹線に関する環境影響評価指針」に基づき行うことになりました。

2-2 今までの規格では軽井沢に駅は作れない

当時の新幹線の建設基準は「新幹線鉄道構造規則」という法律によって、

「新幹線の最急勾配は15‰(10km平均12‰)以下」

と決められており、東北新幹線(東京ー盛岡間)や上越新幹線はこの基準で建設されています。

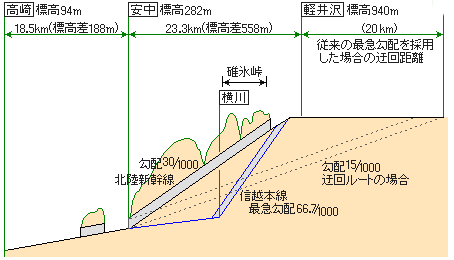

当然、北陸新幹線もこの規格に従って建設されるべき線区ですが、高崎ー長野間を考えたとき、高崎ー軽井沢間の高低差は前図に示すように845mもありますが距離は42kmしかないため、この基準で軽井沢に駅を作ると、70km位の長さの迂回線路を作るか地下数百mのホームから地上までエレベーターを設置する必要になってしまいます。

建設主体の鉄道公団はこの規格をそのまま当てはめると新幹線のメリットが生かせないと考え、やむなく色々なルートを比較検討し、最終的には高崎を出てから左折して松井田駅の上空を橋で通り物見山から佐久方面に抜ける軽井沢駅に寄らない案で決めたいと考えていました。

2-3 最急勾配30‰を採用できれば軽井沢に駅は作れる!

北陸新幹線は鉄道公団が建設しますが、運営は国鉄が行うので、公団は松井田案を元に国鉄と事前協議をしましたが、国鉄の営業サイドからは年間80万人もの観光客がいる軽井沢には是非駅を作ってもらいたいという強い要望がが出されました。

北陸新幹線は鉄道公団が建設しますが、運営は国鉄が行うので、公団は松井田案を元に国鉄と事前協議をしましたが、国鉄の営業サイドからは年間80万人もの観光客がいる軽井沢には是非駅を作ってもらいたいという強い要望がが出されました。

一方、車両サイドからは200系のような直流電動機を利用したシステムでは下り急勾配での抑速発電ブレーキによる主抵抗器の温度上昇などの問題から、現在の勾配の建設基準を守るよう要望が出されていました。

この軽井沢駅問題で国鉄との板挟みにあっていた鉄道公団に、昭和54年秋に仁杉総裁が就任しました。

仁杉総裁は国鉄OBの土木技術者で、工事費も安く軽井沢に寄るルートをそれまでの経験を元に色々思案し、急勾配の起点を横川でなく高崎寄りの山裾に持ってくれば、30‰程度の勾配になり、あとは車両側で何とか対応できるのではないかと考えました。

そこで、当時国鉄の車両関係の責任者であった工作局石井車両課長に相談た結果、国鉄内部で曲折はあったようですが、国鉄側から「進歩著しいVVVF制御を用いた誘導電動機を使った車両システムを採用すれば対応可能である」という結論をもらい、30‰でのルート選定を行うことが決定しました。

2-4 北陸新幹線のルート公表と環境影響評価

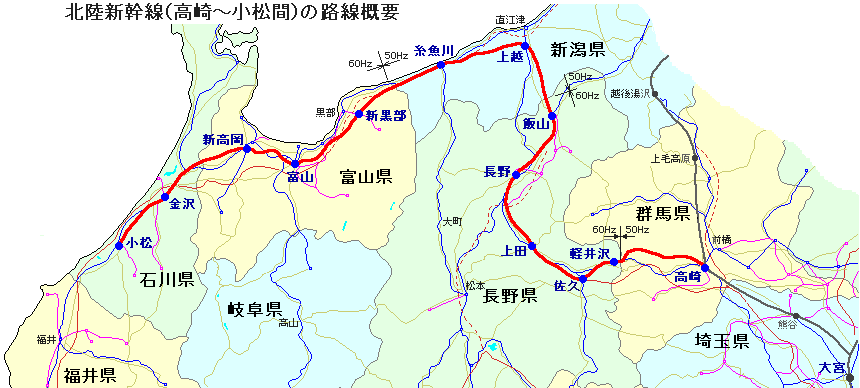

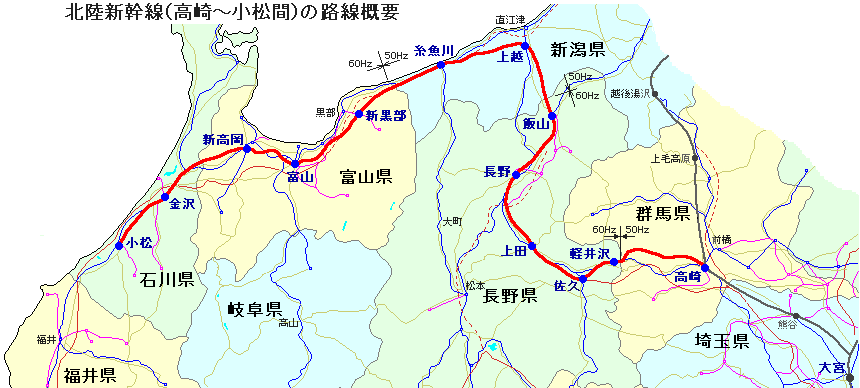

難問の軽井沢駅問題に決着がつき、昭和57年3月30日に東北新幹線(盛岡~青森間)及び北陸新幹線(高崎~小松間)の環境影響評価のための路線の概要が国鉄及び公団によりそれぞれ発表されました。

そのルートの概要は右図とおりです。

このルートに基づき、環境影響評価が行なわれ、昭和57年12月には、東北及び北陸両新幹線の環境影響評価報告書案が沿線各県知事に送付され、報告書案の縦覧、地元説明を経た後、各県知事によりそれぞれ報告書案に対する意見書が提出され、手続きは進みました。

環境影響評価評価書の作成に当たっては、新幹線として初めてのことであり、ほとんどが国鉄の直轄作業になりました。

特に当時騒音問題は社会的に注目を浴び、環境省告示により、「音源対策で標準点で80dB(A)以下」と厳しいものでしたが、昭和53年8月から始まった東北新幹線先行工事区間の小山総合試験線での環境関連試験の結果から「軌道削正、3元バネパンタ、逆L防音壁高さ2m等の実用可能な最大対策条件で79dB(A)以下に抑え、環境基準を満足できる」見通しが立っており、その成果を評価書に反映、特に異論は有りませんでした。

その後、パンタグラフの「高圧母線引き通し」の技術開発が行われ、スパークを主体とした集電系騒音は大幅に低下し、その他の対策と併せて全体レベルも低下したので速度向上も可能になりました。

Ⅱ.北陸新幹線用車両の開発

1.工事実施計画の認可申請とその後

昭和57年3月に北陸新幹線のルートが公表され、環境影響評価も終わりましたが、国鉄改革や建設財源をどう確保するかなど様々な問題から計画はなかなか進みませんでした。

昭和60年7月になって国鉄の分割・民営化が決り、その8月には政府・自民党の申し合わせにより、整備新幹線財源問題等検討委員会が設置されました。

そこでは建設費、国鉄分割・民営化後の建設・運営主体、並行在来線廃止の具体的方法などが審議されました。

それを受けて、東北新幹線については同年12月4日に国鉄によって、北陸新幹線については12月25日鉄道公団によって工事実施計画の認可申請が、国鉄経営を悪化させない方策を希望する国鉄の要望を添えて運輸省に提出されました。

これによって、路線や駅位置などの詳細が最終決定がなされたことになります。

その後、群馬県からの新駅設置の要望があり、昭和61年8月に高崎-軽井沢間に新駅設置(安中榛名)の工事計画の追加申請が行われています。

工事実施計画は認可申請はされたものの、建設財源などの問題は解決の見通しが立たず、認可・着工とはなかなかなりません。

昭和63年8日11日に、工費節減のため、従来のフル規格新幹線、新幹線から在来線直通タイプのミニ新幹線、新幹線規格在来新線のスーパー特急という3つの考え方を導人した運輸省試案が示されました。

これらをうけ、昭和63年8月31日には、政府ー与党申し合わせで、「運輸省案に基づき北陸新幹線高崎-軽井沢間を64年度に着工し、その他の区間も引き続き着工すると」いう優先順位等が決まりました。

しかし、財源問題についてはまだ結論が出ず、すぐに認可・着工には至りませんでした。

2.工事実施計画の認可申請に記載された新形式車両の調査研究開始

認可申請された北陸新幹線のルートには、安中榛名駅ー軽井沢駅間の約27kmに及ぶ30‰連続急勾配や、50Hz/60Hzの電源異周波数境界が複数存在するというそれまでの新幹線にない特徴があります。

この認可申請の概要には車両に関する項目があり、(6)車両概要 には次のような記述がなされています。

| (a) | 電気方式 | 交流25kV 50/60Hz両用 |

| (b) | 最高設計速度 | 260km/h |

| (c) | 車両総重量 | 60トン以下 |

| (d) | ブレーキ方式 | 回生ブレーキ及び電気指令による空気ブレーキ |

| (e) | その他 | 耐寒耐雪工場 |

これらの条件はそれまでの新幹線電車では実用化されていない内容であり、車両の革新的な技術開発が必要になります。

2-1 整備新幹線建設調査費補助金の利用

認可申請がされる前年の昭和59年1月頃から、国鉄内部で北陸新幹線用車両の開発方法やスケジュールに関するを議論が始まりました。

新形式車両を開発するとなるとそれなりの資金が必要になりますが、経営難の国鉄にはその余力はないため、国鉄と鉄道公団は国の整備新幹線建設調査費補助金にそれまでなかった「車両の調査」を含めてもらうように考え、「新形式車両の開発について」その内容や必要性、開発体制など国(運輸省)に説明、予算要求をしました。

この要求は承認され、国鉄と公団に59年度に最初の予算(全額国の補助金)が付けられます。

北陸新幹線の建設主体の鉄道公団には車両部門がないため、昭和59年10月、鉄道公団から国鉄に委託する「工事実施計直作成に必要な調査設計の一部委託についての申合せ」の使途に新たに「(10)車両に関する事項」を追加し、鉄道公団に付けられた新幹線関係補助金で車両開発に必要な調査を国鉄に委託できるようになりました。

2-2 公団から国鉄に委託するテーマ

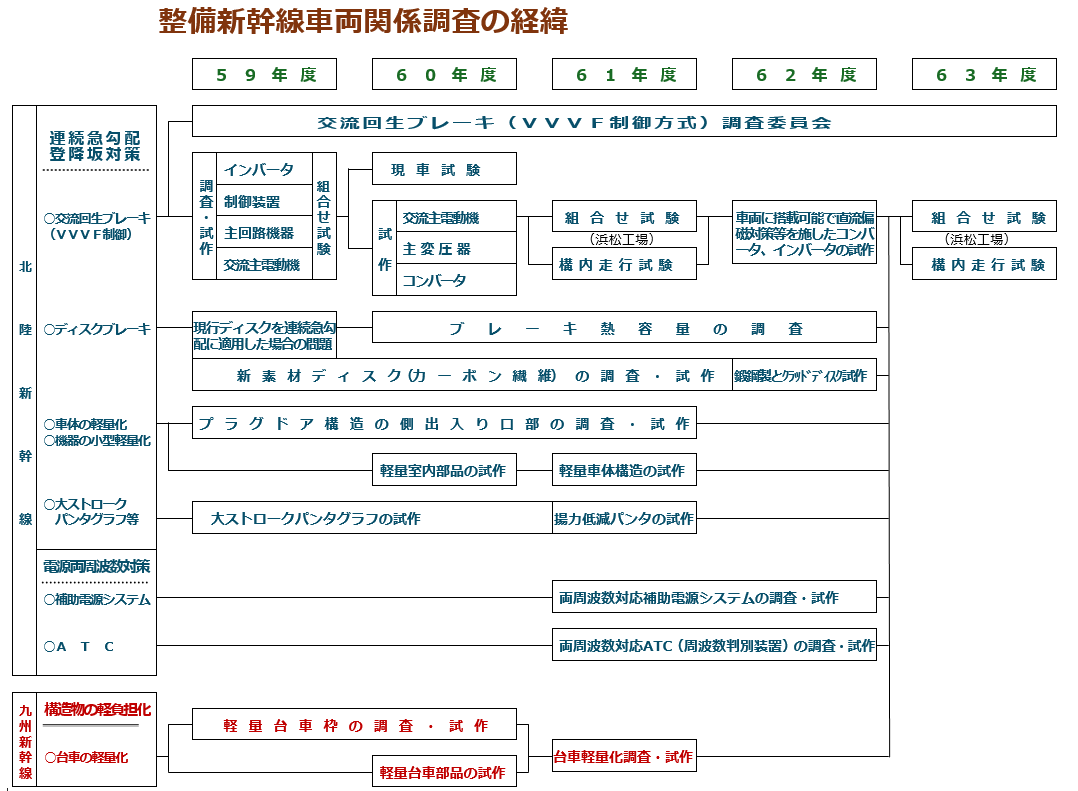

北陸新幹線高崎-軽井沢間の連続急勾配や50/60Hz電源周波数の境界が複数存在することから、国鉄への委託テーマは、下記のように多岐にわたりました。

〇「連続急勾配登降坂対策」として

・交流回生ブレーキ(VVVF制御)

・耐熱性ブレーキディスク

・車体・機器の軽量化

・台車の軽量化

〇「電源両周波数対策」として

・補助電源システム

・ATC(周波数判別装置)

2-3 調査研究体制

これらの委託テーマについて、鉄道公団は、

「整備新幹線の急勾配及び電源異周波数区間における車両構造に関する調査研究」

を昭和59年度からに国鉄(浜松工場)に、国鉄の分割・民営化後の同62年度からは(財)鉄道総合技術研究所(鉄道総研)に委託して調査研究を進めました。

そのうち、交流回生ブレーキ(VVVF制御方式)の調査研究については、学会、産業界等からもご意見を賜る必要性から、(社)日本鉄道車輌工業会に

「交流回生ブレーキ(VVVF制御方式)調査委員会」

を設けて審議しました。

この委員会は、東京理科大学の山田直平東京理科大学教授を委員長に、大学関係者、電機メーカー4社、国鉄・公団関係者で構成されました(初回時)が、昭和62年4月の国鉄の分割・民営化により、国鉄関係者は各JRに移り、民間となった各鉄道会社の北陸新幹線に対する対応は後退しました。

開発を主導した旧国鉄車両設計事務所(新幹線)の新幹線経験者の多くはJR東海に移り、東海道新幹線の「スーパーひかり」構想の実現優先になりますが、この調査研究の内容はその構想実現にとっても必須な技術であり、JR東海の浜松工場での現車試験等に協力しました。

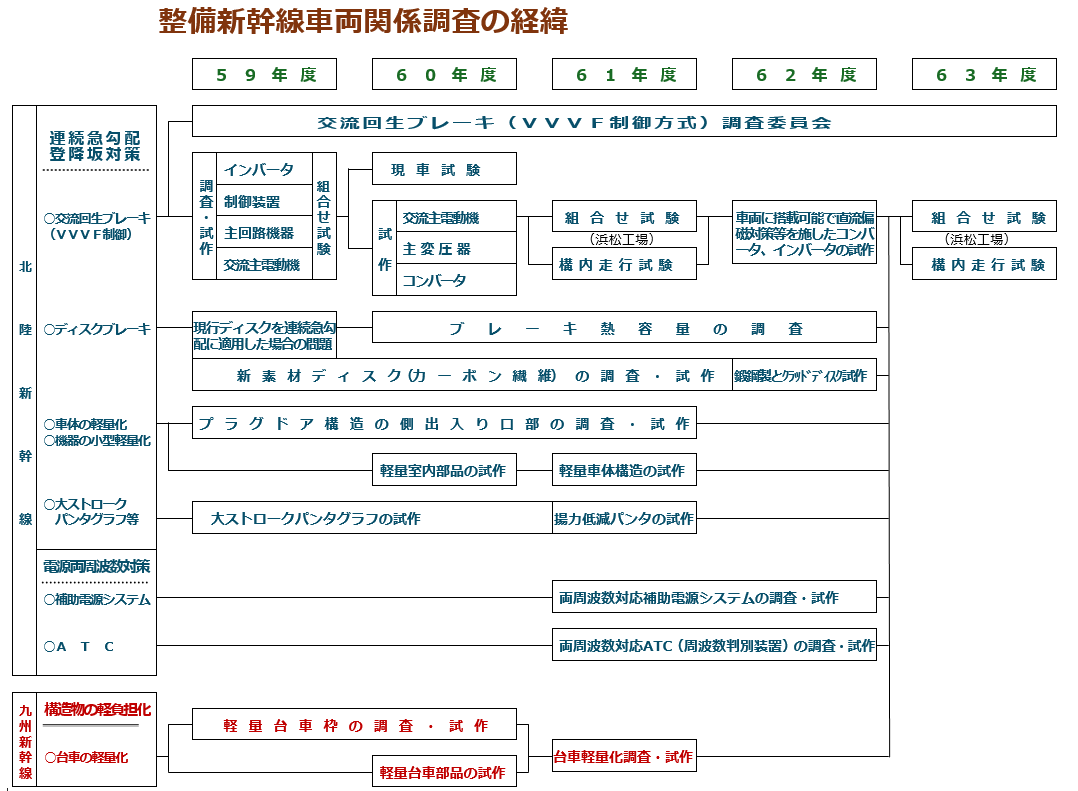

昭和59~63年度の4年間に行った車両関係調査の経緯を下図に示します。

なお、台車の軽量化については他新幹線でも共通するテーマとして九州新幹線を担当する国鉄に予算が付けられています。

Ⅲ.北陸新幹線用車両調査研究の成果

昭和59~63年度の5年間に行なわれた車両関係調査研究の成果について、報告書に基づきその概要を以下紹介します。

これらの調査研究は、主に(財)鉄道総合技術研究所の車両研究室の方々とJR東海の協力によって行われました。

1.設計条件

(1) 平坦区間で最高速度260km/h以上の牲能を持たせる。

・認可申請時の速度を設計最高速度とし、その時の加速余力を0.15km/h/s以上(バランス速度は、290km/h程度)とする。

(2) 高崎-軽井沢間の連続急勾配を安全に登降坂できるものとする。

・連続急勾配降坂時のバランス速度は330km/h程度と計算されるため、電気的な抑速ブレーキが必要である。

・機械ブレーキ(ディスクブレーキ)の耐熱性を検討、向上する。

(3) き電電源の50Hz、60Hz両周波数に対応できるものとする。

・電力会社による異周放数の境界、変電所事故時の延長き電を考えると、車両で瞬時に周波数を検知して所要の対応をとる必要がある。

(4) 建設費低減等のために、極力車両の重量を軽減し、制限軸重を15トン以下、目標は14トン以下とする。

2.既存新幹線車両との比較

既存新幹線車両の主な諸元を下表に示す。

| 列車種別 | 東海道・山陽新幹線 | 東北・上越新幹線 | |

| 0系 | 100系 | 200系 | |

| き 電 周 波 数 | 60Hz専用 | 50Hz専用 | |

| 編 成(MT編成) | 16両(16M) | 16両(12M4T) | 12両(12M) | |

| 列 車 長(m) | 400 | 400 | 300 | |

| 車体寸法 W×H×L | 3.4×4.0×25 | 3.4×4.5×25 | 3.4×4.0×25 | 単位はメートル |

| 座席数(名) | 普 通 車 | 5列 1153 | 5列 1153 | 5列 833 | |

| グリーン車 | 4列 132 | 4列 124 | 4列 52 | |

| 合 計 | 1285 | 1277 | 885 | |

| 重量(トン) | 空 車 | 894 | 848 | 705 | |

| 積 車 | 972 | 925 | 758 | |

| 軸重(トン) | 平 均 | 15.2 | 14.5 | 15.8 | |

| 最 大 | 16 | 15 | 16.1 | |

| 最高速度(km/h) | 220 | 240 | 240 | |

| 均衡速度(km/h) | 237 | 258 | 256 | |

| 起動加速度(km/h/s) | 1 | 1.6 | 1.5 | |

| 起動可能勾配(‰) | 20 | 32 | 32 | 1ユニット開放時 |

| ブレーキ方式 | 発電ブレーキ

ディスクブレーキ | 発電ブレーキ

ディスク型ECBディスタブレーキ | 発電ブレーキ

ディスタブレーキ | ECBは付随車の台車の渦電流ブレーキ |

| 備 考 | 東海道新幹線開業時に投入された車両で、現在新製されていない | 昭和60年以降製作

0系のモデルチェンジ車両で、2階建車両2両あり | 昭和55年以降製作

東北・上越新幹線開業時に投入された車両 | |

これらの諸元を現状の車両と比較すると、次のような点で条件を満足しない。

○最高速度

・240km/hであり、260km/h以上を満足しない。

○勾配走行

・200系の場合、30‰上り勾配のバランス速度は、特牲曲線上で150km/h程度になるが、電動機の容量が不足するので実際の走行速度はもっと低く抑えられる。

なお、1ユニット解放での30‰勾配起動は可能である。

・下り勾配での走行速度は、抵抗器付の発電ブレーキであるため、その容量からかなり低く抑えられる。

○周波数

・東海道・山陽は60Hz、東北・上越は50Hz専用であり、相互に他の線区に入れない。

○軸重

・200系の場合、耐寒耐雪構造等の理由から、最大16トン程度(制限軸重は17トン)になっている。

そのため、北陸新幹線に適合した新しい車両を開発することが必要になる。

3.新しい車両の構想

前項の設計条件を満足するような新しい車両を開発する上で、具体的な構想を次のように設定した。

(1)動力システム

下り勾配での抑速ブレーキを従来の抵抗器を使った発電ブレーキ方式にすると、重量が大きくなり、軸重15トン以下が達成できない。

床下のぎ装スペース内にすべての機器を取りつけることも難しくなる。

そのため、最新の電力用半導体であるGTO(ゲートターンオフ・サイリスタ)を使ったPWM(パルス幅変調)制御コンバータによる交流電力回生ブレーキを採用する。

同じくGTOのVVVFインバータを使って、従来使用していた直流電動機を誘導電動機に変更する。

誘導電動機にすると、直流電動機より小型・軽量で大出力、保守が簡単、粘着牲能がよい等のメリットがある。

これらのシステムは、従来にない全く新しいシステムであり、今日大容量のGTOサイリスタ素子が実用化されるようになって初めて可能となってきた。

開発テーマ

○大容量誘導電動機

○PWMコンバータ及びVVVFインバータ並びにこれらを組合せた電力変換システム

(2)ディスクブレーキ性能

平常時は交流回生ブレーキで抑速あるいは停止を行うため、機械ブレーキ(ディスクブレーキ)は回生ブレーキがきかなくなる停止直前に動作するだけである。

しかし、異常発生時(停電や車両故障時)にはその時点でディスクブレーキに自動的に切り替わる。

急勾配途中で切り替わった場合や最初からディスクブレーキのみで抑速降坂しなければならないような場合は、従来の使用条件より大変厳しい条件になるため、ディスクブレーキの性能が急勾配の降坂速度に大きな影響を与える。

そのため、現行ブレーキディスクの耐熱性能の検討とより性能向上のために新しい材質、形状のブレーキディスクを開発して採用する。

開発テーマ

○耐熱性に優れたブレーキディスク

(3)軽量化

新幹線の平坦区間での走行抵抗は、一般に次式で示される(0系)

(1.6+0.035V)W+1/2ρ(0.46+0.00225L)FV2 〔kg〕

V:速度(km/h) W:列車総重量(t) L:列車長(m)

F:車体断面積(m2) ρ:空気密度(kg h2/km2 m2)

この式で判るように、速度向上に伴って走行抵抗は急激に増加し、勾配区間ではその抵抗(W×勾配‰)も加わるため、車両の軽量化は高速あるいは急勾配走行での牲能確保のために極めて重要であり、軌道に対する負担の軽減化、騒音・振動の低減等種々の面で効果が大きい。

電気機器の重量は新しい動力システムの導入によってかなり軽量化される見込みであり、残された車体と台車についても徹底した軽量化を図る。

車体の骨格となる構体の材料は、製作コストと軽量化量を勘案してアルミ合金またはステンレスとし、アルミよりも軽いFRPも内装等積極的に使う。

車体の高さは、低重心化もあわせて、現行4mを3.6mに下げ、床面も15cm低くすることを検討する。

台車については、現行台車でも走行安定牲では300km/hも問題ないが、軽量化と乗り心地向上のため、ボルスタレスタイプの軽量台車を実用化する。

開発テーマ

〇車体・機器の軽量化

○軽量ボルスクレス台車

(4)電源両周波数対策

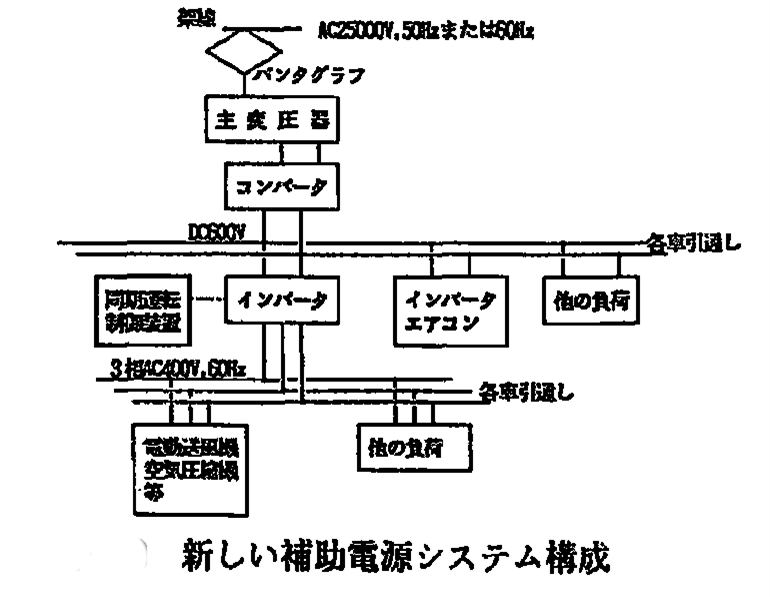

車両に搭載している空調等のサービス機器類及び補助機器並びに制御用に電気を供給するものを補助電源システムといっている。

それらの機器には供給する電気の周波数によって特性が変化するものがあるため、使用周波数に応じた設計がされている。

それらの機器を50Hz、60Hz両用として最初から製作することは可能であるが、機器の大型化や切換装置の取付等が必要になり重量等の面で不利となるため、新しい補助電源システムを実用化する。

開発テーマ

○両周波数対応補助電源システム

また、ATC装置、電力変換装置等は、電源の周波数を判別して制御を行うため、き電電源の周波数の変化を瞬時に判断できる装置が必要であり、そのための装置を実用化する。

開発テーマ

○電源周波数判別装置

4.新しい車両の基本仕様

新しい車両システムの開発を行うためには、その仕様を決める必要があるが、北陸新幹線用車両の基本仕様は未決定のため、次の様な条件を設定した。

(1)基本条件

○編成:12両

○車体高さ:3.6m(従来4.0m)

○重量(積車):電動車60トン付随車52トン

○最高速度:260km/h

○車輪径:860mm(従来910mm)

○起動加速度:1.5km/h/s(200系、100系の実績)

○走行抵抗:200系実卿式

○インバータ出力:331kW

インバータに使用している素子容量から制約されるインバータ出力を、最大4500V-2000A素子の最大容量まで使用した場合、主電動機1台当たりの容量は、次の様に設定される。

√3×1450(V)×175(A)×0.87×0.92=331(kW)

(2)車両性能

.png)

8M4T、12Mの場合についての想定性能曲線を右図に示す。

これより、8M4Tの場合は、1ユニット解放で30‰勾配起動を考慮すると、健全時の起動加速度を1.7km/h/s以上とする必要があることが判る。

なお、12Mの場合は、起動加速度を1.5km/h/sにとればよい。

(3)電動車比率

200系電車のように編成をすべて電動車とするよりも、軸重が目標値を超えなければ電動車のパワーを上げてその分電動車の数を減らした方が編成としての車両費の低減になる。

電動機の最大容量は

○誘導電動機: インバータ出力から上限が決まり 330kW

○直流電動機: 台車に付けられる大きさから上限が決まり 300kW

程度になる。

それぞれの場合について走行シミュレーションを行った結果、誘導電動機で電動車8両、付随車4両(8M4T)、直流電動機で10M2Tとすることができることが分かった。

機器の開発は、8M4T編成で330kW誘導電動機を使用する前提で進めた。

5.試作試験の結果

5-1 主回路機器

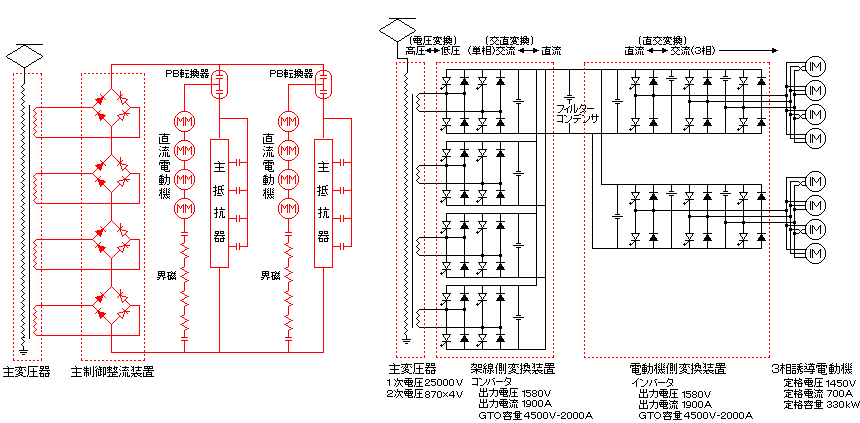

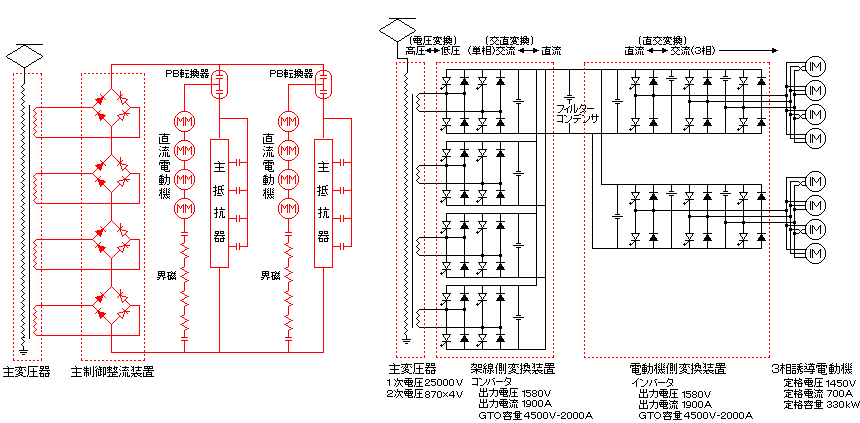

既存100系新幹線電車の主回路図は下図左側、今回開発した動力システムの主回路図は下図右側のとおりである。

一般に、交流電力を直流電力に変換する整流器等を「順変換装置(コンバータ)」、その逆方向に変換するものを「逆変換装置(インバータ)」と呼んでいる。

力行時と回生ブレーキ時では全く反対の変換を行うので、変換装置の呼び方としては、図のように、架線側変換装置、電動機側変換装置と呼ぶのが正確であるが、通常、前者をコンバータ、後者をインバータと呼んでいる。

コンバータの採用により、パンタ点での力率1制御、回生ブレーキ力の確保、高調波電流の御御等が、インバータの採用により誘導電動機による軽量化、コスト低減等が可能となる。

VVVFインバータ制御とは、車両の速度と引張力を制御するため、誘導電動機にかける電圧とその周波数を連続的に変化(Variable Voltage Variable Frequency)させ、その回転数とトルクを制御する方式である。

1. 330kW誘導電動機

昭和60年度に330kW誘導電動機を試作し、性能を確認した結果、所期の性能を満足していた。

その重量は表-1のとおりであり、交流電動機である誘導電動機が軽量、高出力であることが分かる。

表-1 主電動機の出力と重量

| 使用線区 | 使用車種 | 電動機種別 | 交直別 | 出力(kW) | 重量(kg)

|

| 東北・上越 | 200系 | MT201 | 直流機 | 230 | 920 |

| 東海道・山陽 | 100系 | MT202 | 直流機 | 230 | 825 |

| 北 陸 | | MT994 | 交流機 | 330 | 656 |

2. 電力変換装置

(1) 61年度の試験

新幹線用として初めてのVVVFインバ-タを昭和59年度に、主変圧器、GTOコンバータ、フィルター装置等を昭和60年度に試作し、昭和61年度に組み合わせ試験を行った。

① 試作機器と重量

目標重量を設定して軽量化を図ったが、初めての試作でもあり、表-2のように計画より重くなった。

また、インバータは室内に置いて試験をしており、実用化にあたっては、床下にぎ装するため、更に小型・軽量化する必要があった。

表-2 試作機器の重量

| 試作機器 | 目標重量(kg) | 試作品重量(kg)

|

| 主変圧器 | 3100 | 3090 |

| 架線側電力変換装置 | 1600 | 2170 |

| 同上制御装置 | 400 | 490 |

| フィルター装置 | 650 | 820

|

| 電動機側電力変換装置 | 1100 | 1450 |

| 同上制御装置 | 170 | 190 |

| 重量合計 | 7020 | 8210 |

② 実規模機器組合せ試験

試作した機器を、国鉄・鉄道技術研究所の車両試験台の試験用車両に取り付けて、力行性能、回生ブレーキ性能等の試験を行った。

試作した機器を、国鉄・鉄道技術研究所の車両試験台の試験用車両に取り付けて、力行性能、回生ブレーキ性能等の試験を行った。

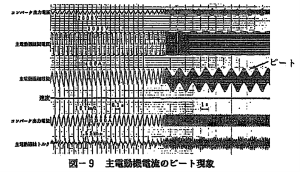

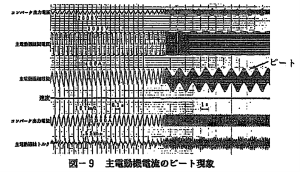

基本的な各機器の動作、制御状況については良好であったが、インバータ入力電圧の脈動分がインバータ出力電圧に重畳することにより発生する電動機電流のビート(脈動)現象のために保護装置がはたらき、計画最大出力電流である700Aを確保できなかった。

そのため、電動機電流のビート現象抑制対策が必要になった。

ビート現象発生時の状態を右図に示す。

③ 現車走行試験

組合せ試験に使用した機器を廃車前の0系新幹線電車に搭載して、国鉄・浜松工場構内で走行試験を実施した。

組合せ試験に使用した機器を廃車前の0系新幹線電車に搭載して、国鉄・浜松工場構内で走行試験を実施した。

構内のため、速度は30km/hまでしか出せないが、き電系統が東海道新幹線とつながっており、き電条件等としては本線走行に近い。

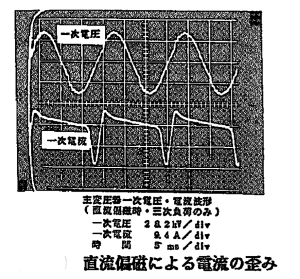

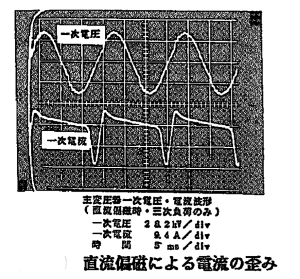

走行試験の結果、力行時、回生ブレーキ時ともに通常の動作状態は良好であったが、本線を他の列車が走行する時、試験電車の主変圧器に直流分が流れて偏磁現象が発生した。

この時にPWMコンバータを起動させるとコンバータ入力過電流が検知され、コンバータゲートオフとなるため起動できなかった。

調査の結果、この現象は本線のどこででも起きる可能牲があることが判明したため、PWMコンバータの制御方法等を改良する必要が生じた。

偏磁現象発生時の状態を右図に示す。

(2) 63年度の試験

61年度の試験の結果、寸法、重量、直流偏磁等に対する制御方法等の面で実用化までには更に開発する要素が多かったので、改善のための検討を進め、昭和62年度に実車搭載可能な機器を試作し、63年度に試験を行なった。

61年度の試験の結果、寸法、重量、直流偏磁等に対する制御方法等の面で実用化までには更に開発する要素が多かったので、改善のための検討を進め、昭和62年度に実車搭載可能な機器を試作し、63年度に試験を行なった。

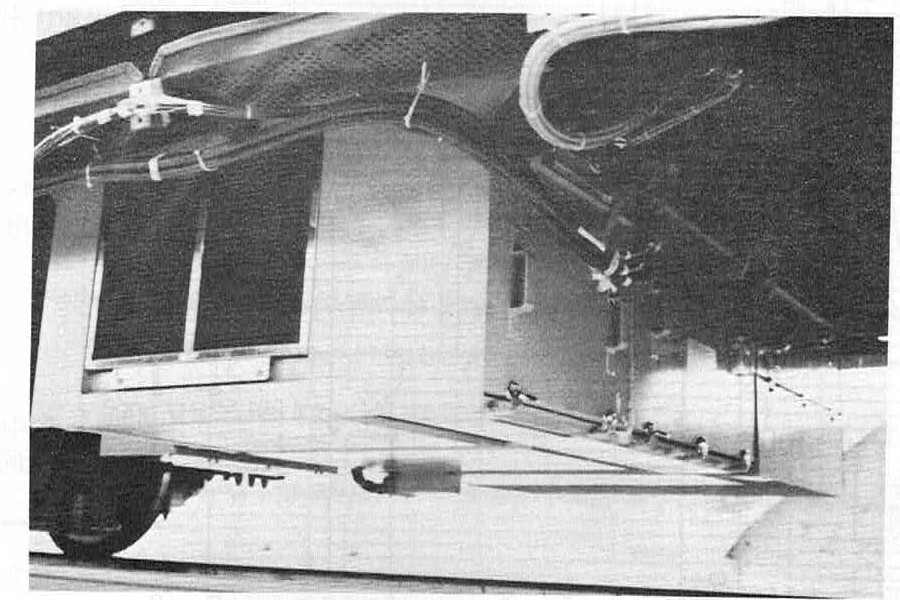

① 試験機器と重量

新たに開発して試験した床下搭載可能なインバーターを右図に、試作した機器の重量を表-3に示す。

更に軽量化の努力をする必要はあるが、寸法等はほぼ計画どおりのものができており、床下にぎ装できた。

表-3試作機器と重量

| 試作機器 | 目標重量(kg) | 試作品重量(kg)

|

| 架線側電力変換装置 | 1600 | 1900 |

| 同上制御装置 | 400 | 170 |

| 電動機側電力変換装置 | 1100 | 1200 |

| 同上制御装置 | 170 | 上記と一体化 |

| 重量合計 | 3270 | 3270 |

② 主電動機ビート対策

直流中間回路にフィルターを挿入する方法もあるが、脈動分にあわせてインバータ周波数を補正するビート抑制制御をインバータに導入した。

③ 主変圧器直流偏磁対策

偏磁が発生しても対応できるように、コンバータの制御に瞬時値制御を導入し、電流急変に即応できるようにした。

④ 実規模機器組合せ試験

試作した機器を、(財)鉄道総研の車両試験台の試験用車両に取り付けて、力行性能、回生ブレーキ性能等の試験を行った結果は良好であり、電動機電流のビート抑制御御を導入したインバータの動作も良好であった。

⑤ 現車走行試験

組合せ試験に使用した機器を廃車前の0系新幹線電車に搭載して、JR東海・浜松工場構内で走行試験を実施した。

走行試験の結果、力行時、回生ブレーキ時ともに動作状態は良好であり、偏磁現象発生時点での起動、回生ブレーキともに問題なく、瞬時値制御の有効性を確認できた。

5-2 き電システム等との協調

1. き電システムとの協調

電力設備との協調を図るためには、一次電流(パンタ集電電流)の値や事故等による停電時の処置等の問題を検討する必要がある。

(1) 一次電流

3-1項で想定した車両条件での最大一次電流は、力行時で750A、回生時で400A程度と計算された。

新しい動力システムでは、パンクグラフ点での力率を1に制御できるので、この値は従来のシステムと比べて小さい。

(2) 停電時等の処置

車両側からみた架線停電には、0.3秒程度のき電切換セクションによる瞬間的な停電から、送電系の事故や地震検知時の保護(非常列車停止)のための停電と様々あり、車両はこれらを速やかに検知して対応をとる必要がある。

① セクション通過

PWMコンバータを用いたシステムでは、セクション通過による瞬停時にコンバータの運転を停止する必要がある。

車両側のみでセクションを検知する場合、

a.セクション突入時の車両用変圧器一次(三次)電圧または直流中間回路電圧の変化により検知する。

b.車両側で走行地点を演算し、セクションの位置を予測する。

の2案が考えられ、地上側と協調する場合は、

c.地上から車上に地上子等によりセクション接近情報を伝送する

という方法もあり、いずれでも対応可能である

② 事故等による電源停電

車両としては、まず停電を検知してPWMコンバータの運転を停止し、その後電源停電に対応した処置を取れば良い。

通常は、同一き電区間内に力行中か回生ブレーキ中の列車が1編成存在する場合が多く、この場合は実験の結果、

①項のa.の方法で検知できる見通しである。

しかし、同一き電区間内に力行中と回生ブレーキ中の列車がそれぞれ存在する場合は、両列車間に電力の授受がおきるため、a.の方法だけでは検知できない場合が想定され、車両試験台で確認試験を実施した。

(a) 試験結果

回生ブレーキ中のVVVF車と力行中の他車(位相制御車)を組み合わせて変電所電源遮断の試験を行ったところ、7回中3回は停電検知がすぐできず、10数秒間回生ブレーキが続いた。

(b) 対策

種々検討の結果、電源停電後の一次電圧高調波成分の差による方法が提案された。

その波形を周波数分析すると、450Hz成分に大きな差があることが分かった。

車両側のみでは確実な電源停電検知に問題がある場合には、地上から電源停電情報を車両に伝送する方法もある。

2. 信号・通信系との協調

(1) ATC信号への影響

軌道回路が安定に動作するためには、750~1250Hzの各高次高調波電流が20A以下でなければならないが、限度内に収めることは可能と考えられ、特に問題ない。

(2) き電区分制御列車検知装置への影響

この装置が安定に動作するためには、3.9~4.25kHzの電源周波数の高調波電流が0.57A以下でなければならないが、今回の試験では編成でこれを超える恐れがあった。

この対策としてPWMコンバータの多相多重運転の方法に工夫すれば、限度内に抑えることは可能な見通しである.

(3) 通信設備への影響

等価妨害電流(Jp)は、直流偏磁対策として導入したPWMコンバータの瞬時値制御の場合、60Hzで力行時0.55A、回生ブレーキ時0.4Aであり、それ以前の半周期毎に次の半周期分の変調率を計算する制御とほぼ同じで、特に問題ないと思われる。

5-3 ディスクブレーキ性能

30‰下り勾配での抑速ブレーキや通常の減速・停止ブレーキには電力回生ブレーキを使用するが、電制フェール(車両故障等により回生ブレーキ使用不可能)の時は、自動的に空気を利用した機械ブレーキ(ディスクブレーキ)に切り替わる。

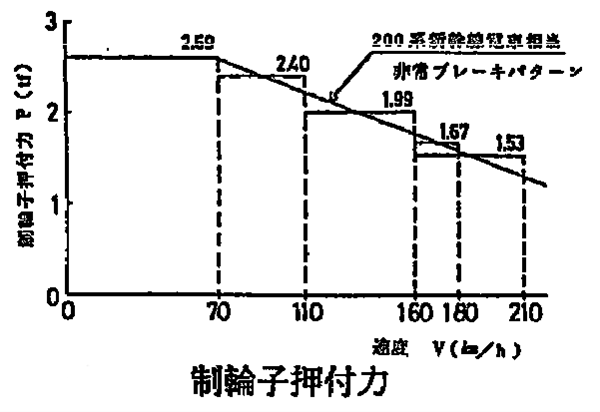

したがって、回生ブレーキを使用して30‰下り勾配を降坂する時の最高速度は回生ブレーキがフェールした時、機械ブレーキ(非常ブレーキ扱い)で支障なく停止できる速度でなければならない。

新幹線電車の機械ブレーキは、ブレーキディスクとライニングの摩擦力によるものであるから、摩擦によって生じる熱負荷によるブレーキディスクの温度上昇等が限度以下であることを確認して降坂速度を決定する必要がある。

新幹線電車の機械ブレーキは、ブレーキディスクとライニングの摩擦力によるものであるから、摩擦によって生じる熱負荷によるブレーキディスクの温度上昇等が限度以下であることを確認して降坂速度を決定する必要がある。

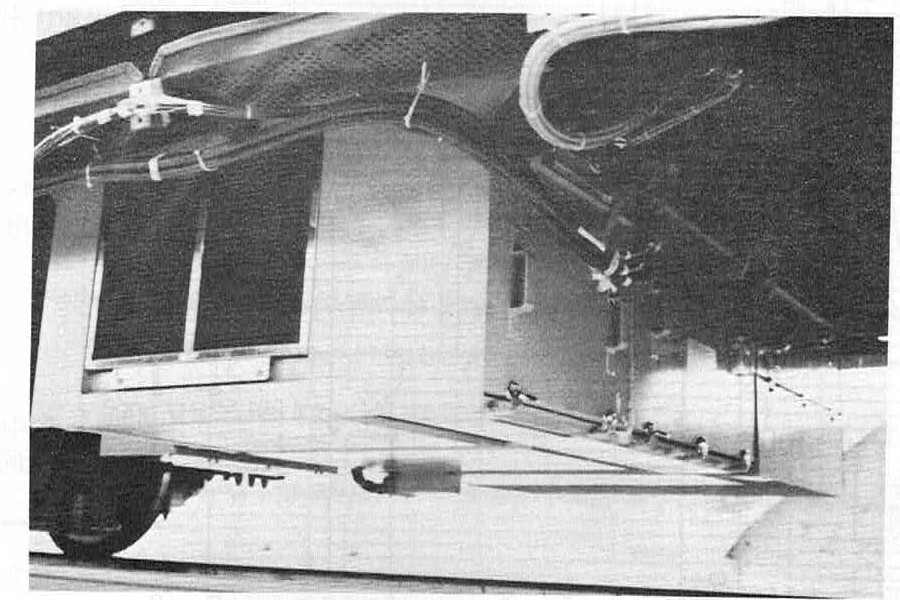

〇ブレーキ試験機

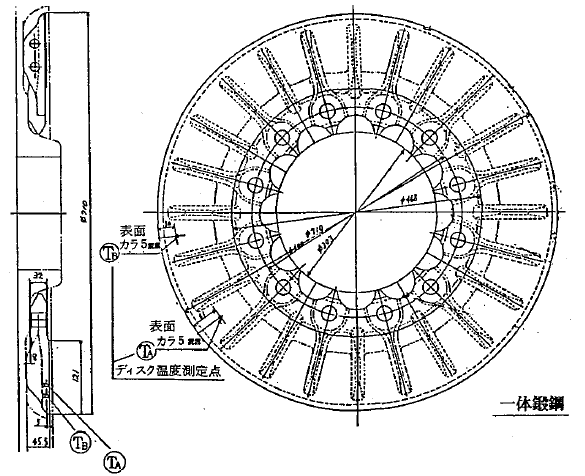

国鉄・鉄道技術研究所内の実物大ブレーキ試験機(右図)

〇試験諸元

・慣性モーメント Ⅰ=213.9kgf・m・s2

これは、軸重15トン、慣性割増5%として、それに30‰の下り勾配における加速度分を考慮している。

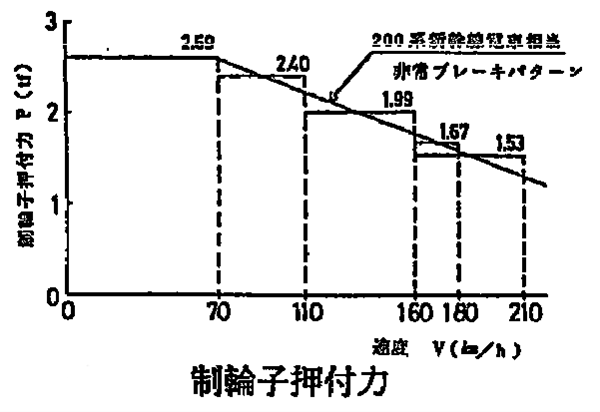

・制輪子の押付力

・制輪子の押付力

右図に示すように、200系新幹線電車の非常ブレーキパターンの押付力を基本に、等価輪重により換算したものをブレーキ試験機に合わせて4段階の押付力とした。

非常ブレーキは、常用最大ブレーキの約5割増の減速度を持たせている。

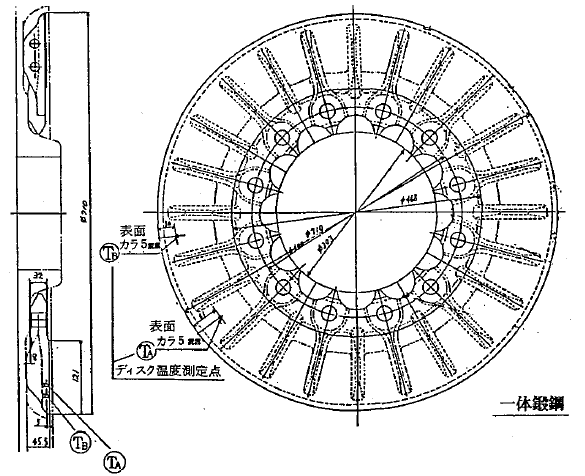

・温度測定部位

外周から内側に30mmとディスク中央部で表面から深さ5mmの 2点

1.特殊鍛鋼製ブレーキディスク(2分割型)

(1) 供試材

・種別:現状の車輪側ディスクタイプのブレーキディスク

・材質:特殊鍛鋼(SNCM) 焼きもどし温度約630℃

・形状:710mm(外形)×468mm(内径)×1.55mm(磨耗限度厚さ)(新品時の厚さ=22.5mm)

・形状:710mm(外形)×468mm(内径)×1.55mm(磨耗限度厚さ)(新品時の厚さ=22.5mm)

現在の新幹線車両で主に使用されているブレーキディスクは、SCM鋳鉄という素材を使用している。

これでも、高速走行時の問題はないが、繰り返し熱負荷によって表面に微細な亀裂が発生し、0系新幹線車両では摩耗の限度に達するよりも亀裂の大きさによって取り替えることが多いため、より耐熱性に優れたディスク材質の検討が進められ、鍛造品の特殊鍛鋼(SNCM)製ブレーキディスクが開発された。

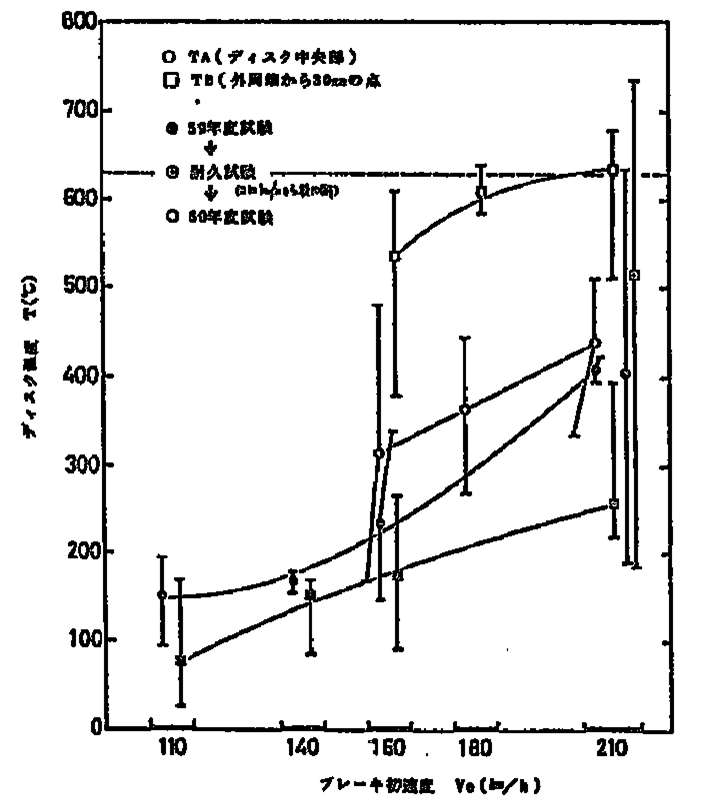

このディスクを北陸新幹線に適用すべくその性能を確認したが、このディスク材の熱処理温度は約630℃であり、これを超えないことを管理目標にした。

(2) 試験結果(59~60年度)

a.高速からの非常停止ブレーキをディスクブレーキで行う場合

a.高速からの非常停止ブレーキをディスクブレーキで行う場合

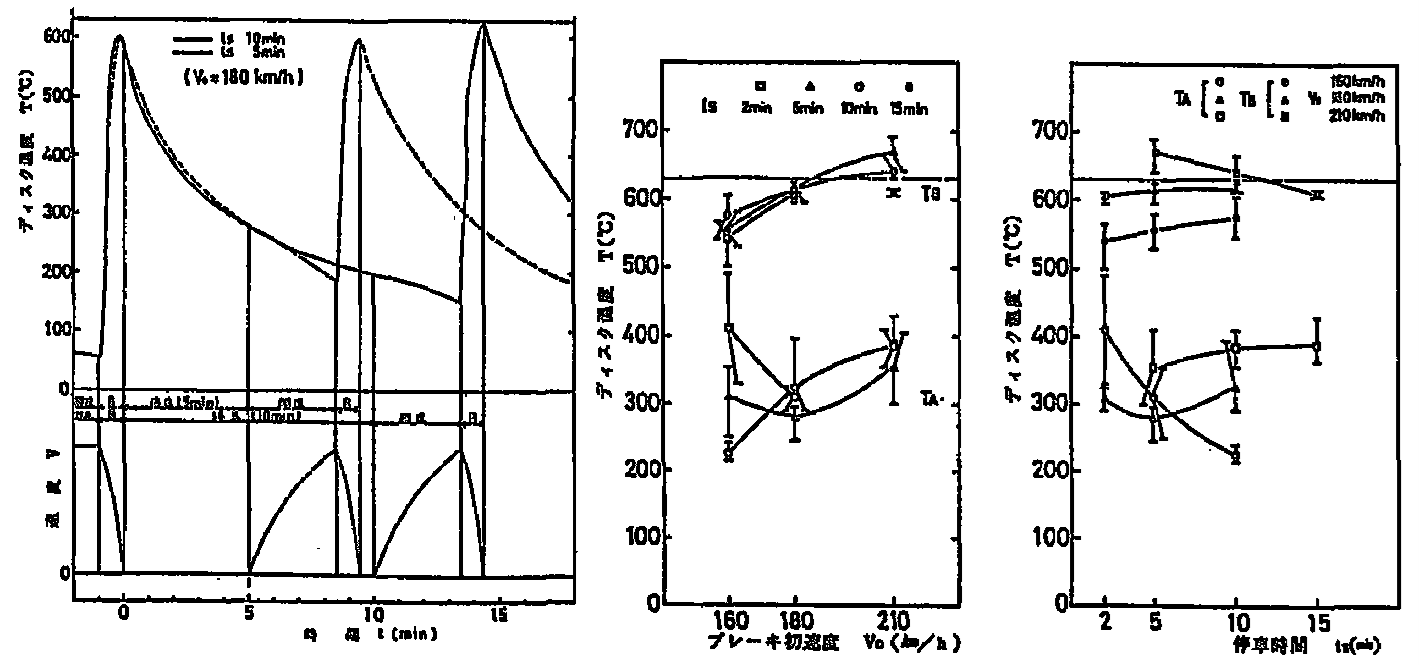

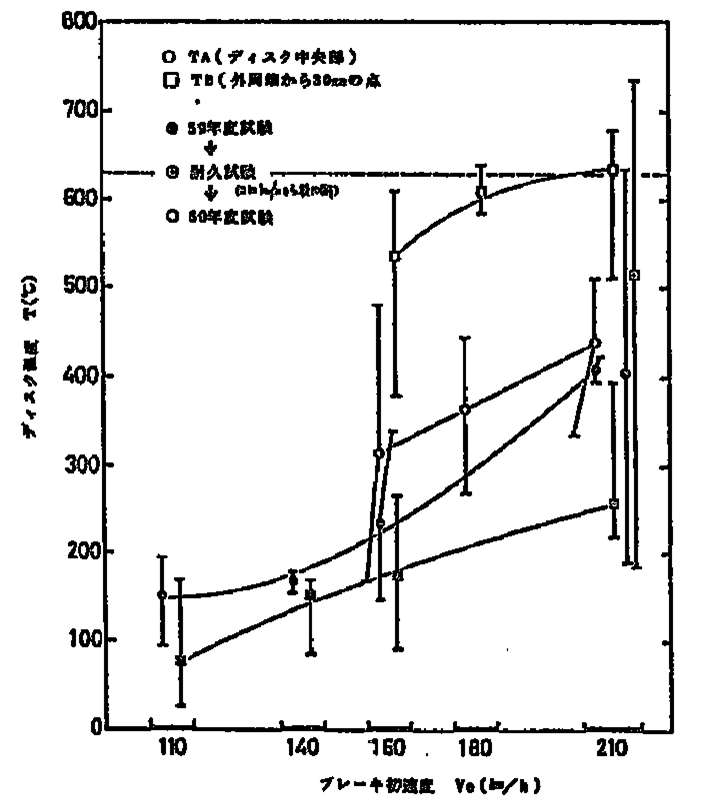

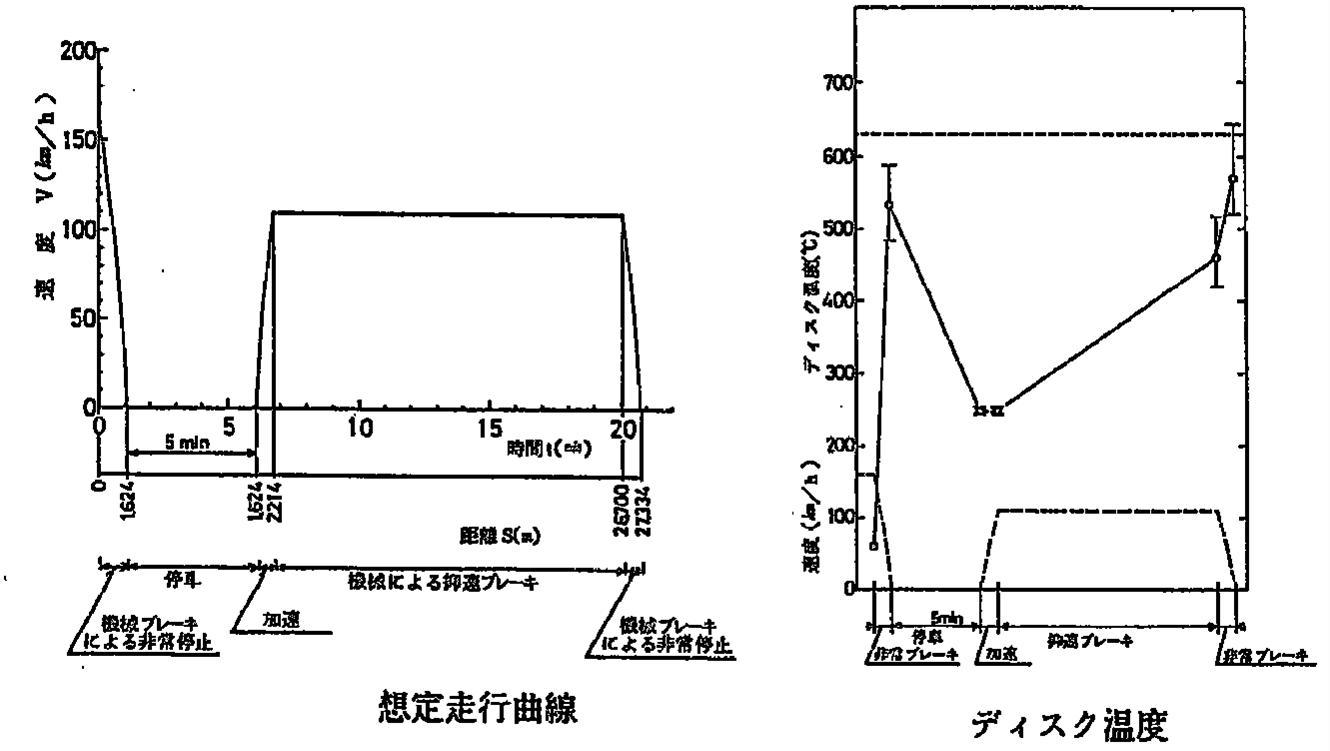

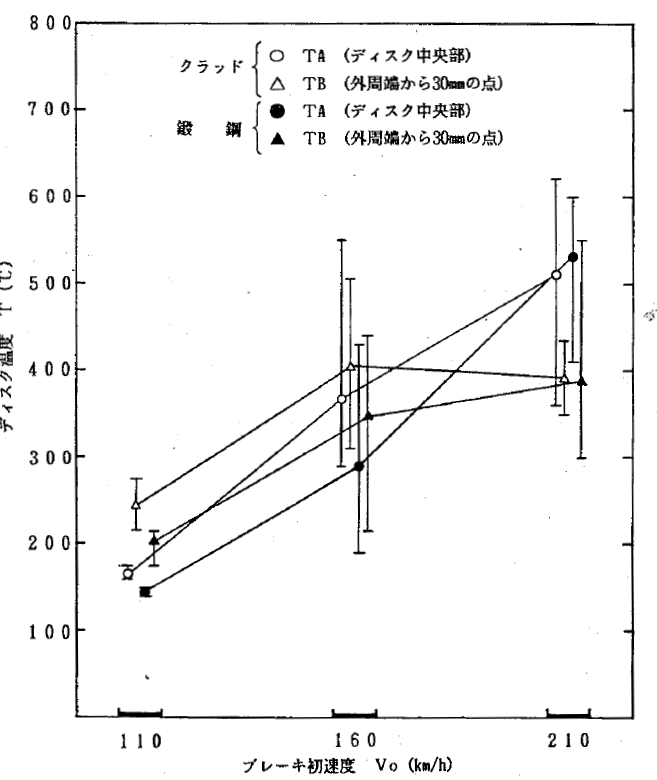

ブレーキ初速度とディスク温度の関係を右図に示す。

最高温度とその部位に試験年度による差があるが、ディスクの変形を含めたしゅう動面状態は、60年度に行った試験での状態が実際の使用状態に近かった。

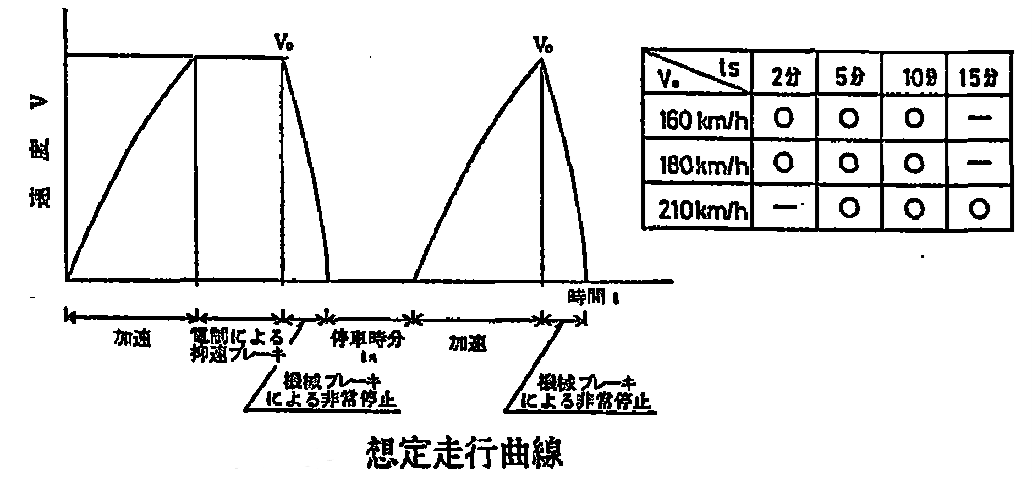

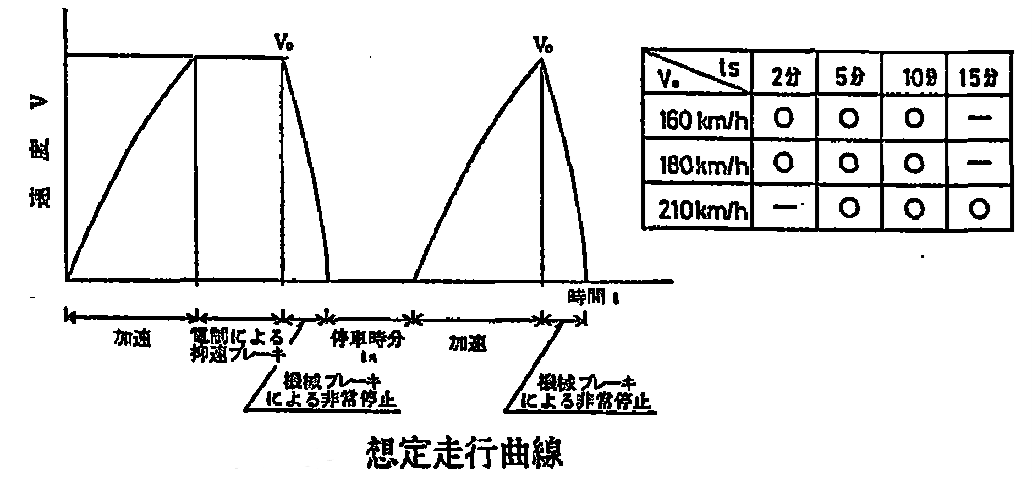

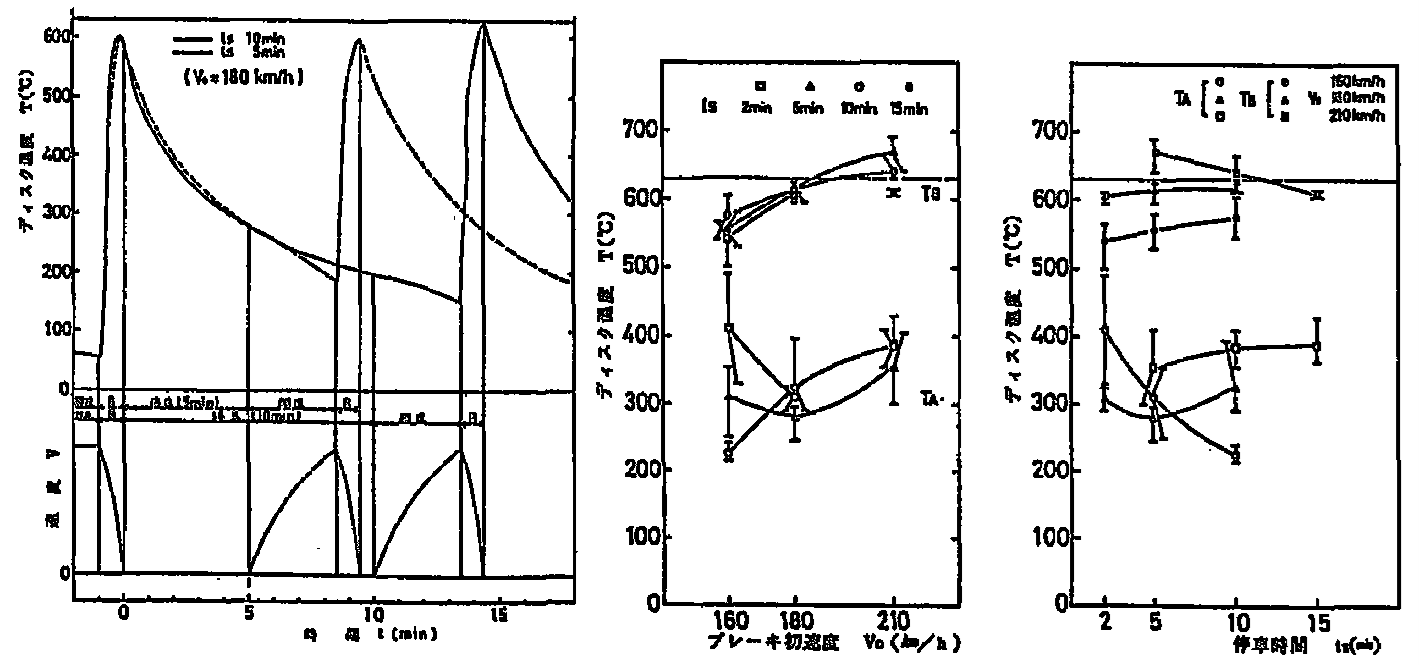

b.繰り返し非常ブレーキを行う場合

繰り返し非常ブレーキ停止を行う場合の想定走行曲線と試験の結果は下図のとおりである。

最初のブレーキ後と次のブレーキ後とのディスクの最高温度の差は小さく、また、停車時間とディスク温度との関係は顕著な相関は認められていない。

160km/hで降坂する場合、最高温度は600℃以下である。

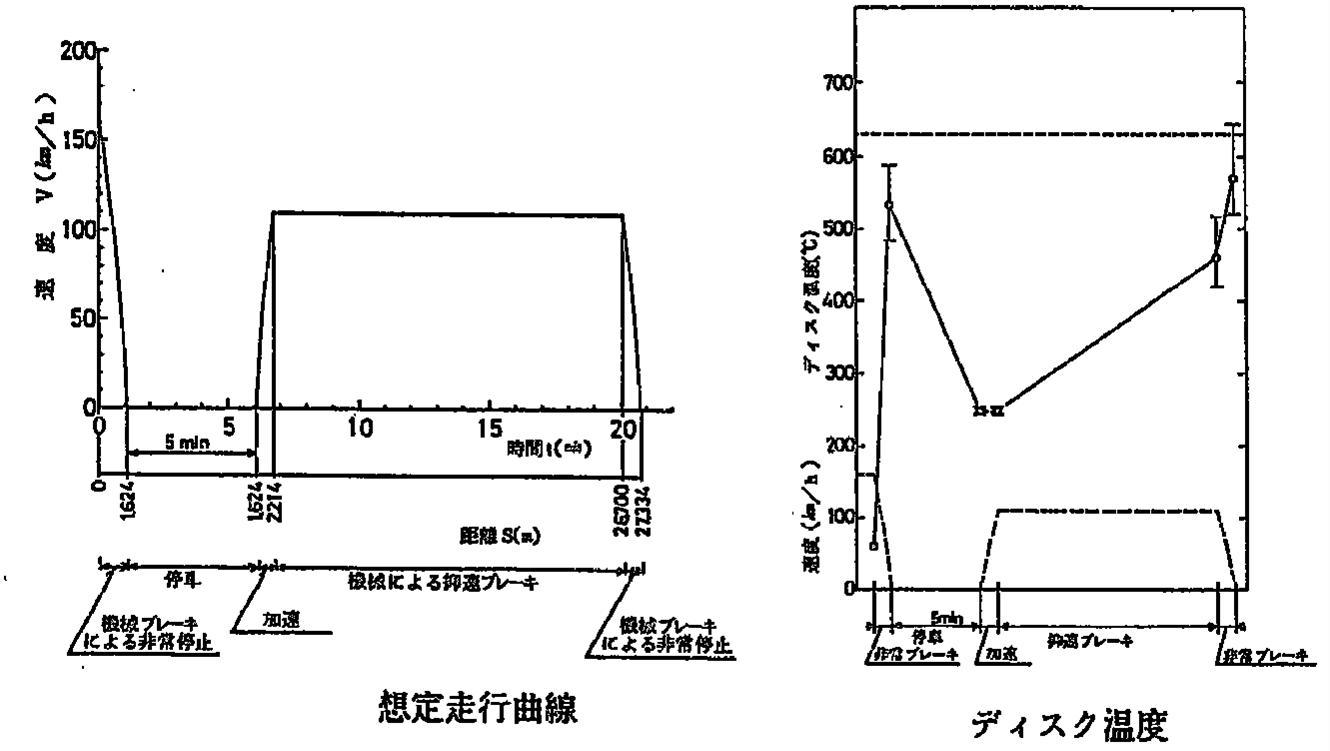

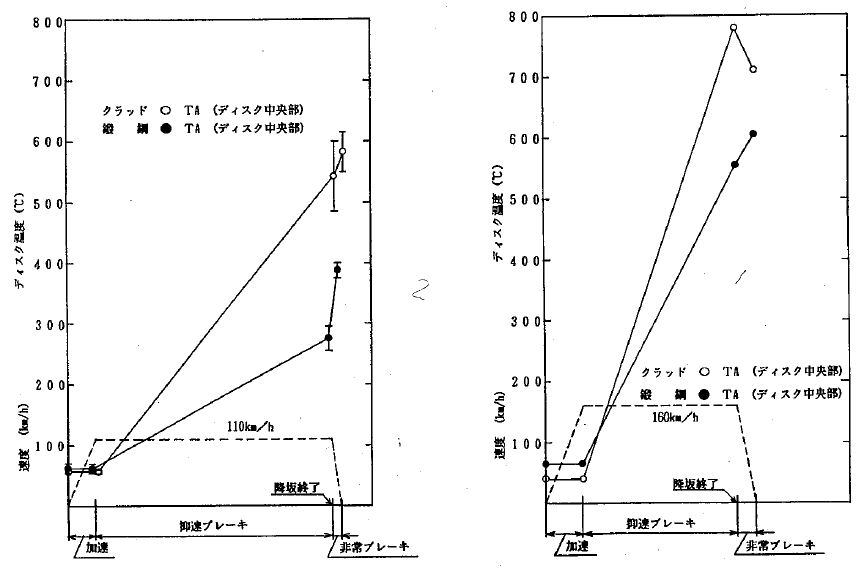

c.機械プレーキで非常停止後、機械ブレーキで抑速降坂する場合。

最も厳しい条件での試験であり、想定走行曲線とその時のディスク温度を下図に示す。

110km/hで抑速降坂する場合、最高温度は600℃程度であり、それを超える速度での降坂は難しい。

2.炭素繊維製ブレーキディスク

現在使用されている金属製のプレーキディスクは実績もあり、信頼性も高いが、より軽量化と耐熱性能の向上をめざし、航空機等で実績のある炭素繊維材を新幹線用のブレーキ材として使用すべく昭和59年鹿から3ヵ年にわたり試作を行い、特性を調査した。

炭素繊維材は、コークス系の原料を2800℃で熱処理したものである。

形状等を変更した3試作品を作成し、実物大ブレーキ試験機を用い、JRSに定める試験要領に準じて行った。

その結果、詳細は省略するが、表面温度にばらつきがあるもののの、熱処理温度の高さからみても、炭素繊維材は耐熱性能に優れた面を持っている。

しかし、ディスクの耐摩耗牲、各速度域での摩擦係数等基礎的な面で問題がまだあるため、すぐ実用化することは難しい。

更に基礎的な研究とその耐熱性、軽さを生かしながらブレーキ材としての機械的強度、対摩耗性の向上、ディスクブレーキとして構成する場合の最適システム等の検討が必要と思われる。

3.改良型ブレーキディスク(一体型特殊鍛鋼と2分割クラッド鋼)

降坂速度をより向上する可能性を探るため、昭和60年度に試験したディスクを基に、昭和62年度に下表に示すような改良型ブレーキディスクを2種類試作して試験を行った。

(1) 供試材

改良型ディスクの仕様

| | ブレーキディスクA | ブレーキディスクB |

| 材 質 | 特殊鍛鋼(SNCM) | 鋳鉄-鋳鋼クラッド鋼 |

| 形 状 | 710mm(外径)×468mm(内径)×18.5mm(摩耗限度厚) |

一体型ディスク | 2分割型(現用品とおなじ) |

| 改良点 | 従来の2分割型を一体型として変形を抑えた。 | ディスクの摩擦面を鋳鉄とし、他を鋳鋼として強度をもたせた異種金属張合わせ型とした。 |

(2) 試験諸元

先の試験と同様とした。

(3) 試験結果

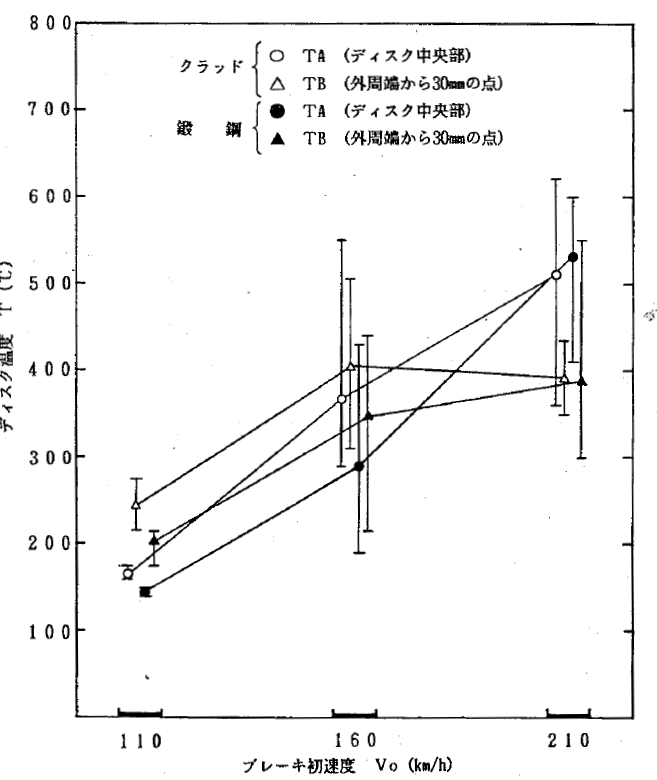

a.高速からの非常停止ブレーキをディスクブレーキで行う場合

試験におけるブレーキディスクの最高温度は、右図のとおりであり、210km/hでも600℃以以下である。

a.高速からの非常停止ブレーキをディスクブレーキで行う場合

試験におけるブレーキディスクの最高温度は、右図のとおりであり、210km/hでも600℃以以下である。

60年度の試験結果と比べて本年62年度の試験では210km/hでの高速域でのバラツキは小さくなっている

これは 今年度試作したブレーキディスクは2種類とも摩耗限度厚さではあるが、新製品であり熱ひずみによる変形がないのと、一体型鍛鋼ブレーキディスクについては一体型としてさらに変形防止対策を施してあるので、試験中も熱ひずみによる変形(倒れ)が少なかったためであると考えられる。

ディスクブレーキの使用頻度にもよるが、210km/hで降坂することは可能な見通しである。

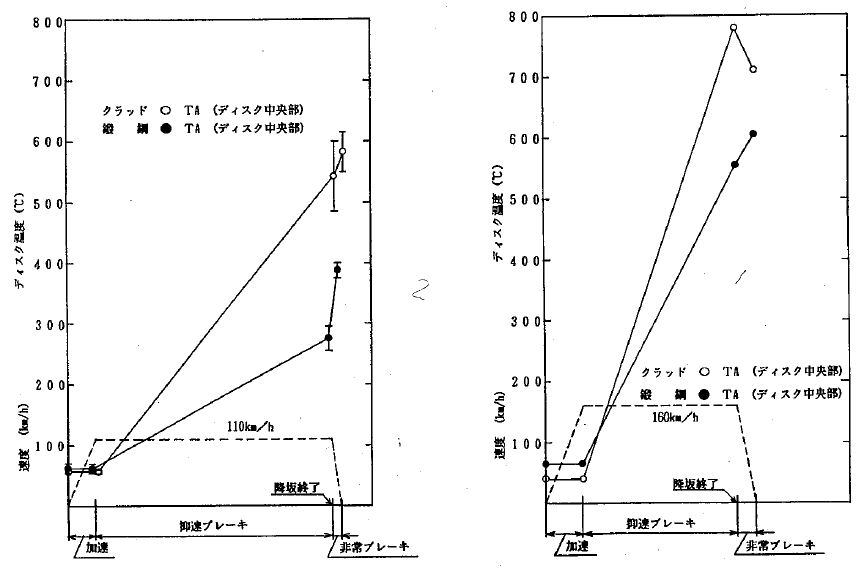

b.機械ブレーキで非常停止後、機械ブレーキで抑速降坂する場合

b.機械ブレーキで非常停止後、機械ブレーキで抑速降坂する場合

抑速降坂速度とディスク温度を右図3に示す。

110km/hで下る場合は最高温度が600℃程度であるが、160km/hではさらに200℃程度高くなり、降坂速度を160km/hとすることは難しい。

4.まとめ

(1) 特殊鍛鋼製ディスク等金属製ディスクの場合

○回生ブレーキで抑速降坂中に機械ブレーキに切り替わっても支障なく非常停車できることを前提に降坂速度を検討すると、160km/hで走行することは可能である。

なお、ディスク強度の面からは、その形状、使用条件等を検討すれば、降坂速度を210km/hとすることは可能と思われる。

○最初から回生ブレーキが使用できないような異常時に、機械ブレーキで抑速降坂中に非常ブレーキを使用するという最も厳しい条件では110km/h以下とする必要がある。

(2) 炭素繊維製ディスクの場合

○素材としてはその軽量牲、耐熱性等から有望であるが、基礎的な研究がまだ必要であり、実用化には時間がかかる。

5-4 軽量化

新しく開発した動力システムも軽量化が大きな目的であり、それについては既に述べている。

残る車両重量の大きな部分を占める車体関係と台車についても、徹底した軽量化を図った。

1.軽量アルミ合金車体

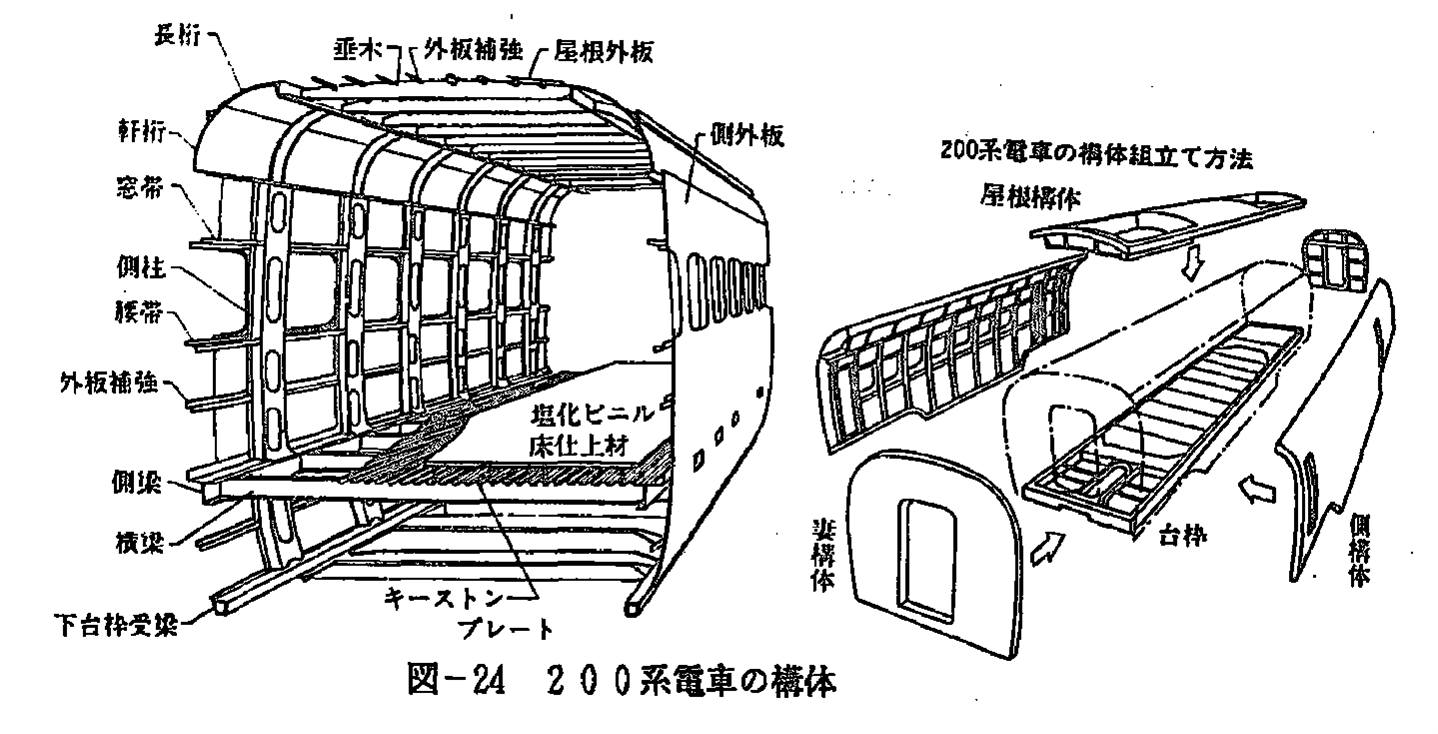

アルミニウムの比重は、鉄の約3分の1であるが剛性も小さいためそのままの割合で軽くすることはできないが、軽量化のためには大変有効な素材であり、東北・上越の200系新幹線電車に使用されている。

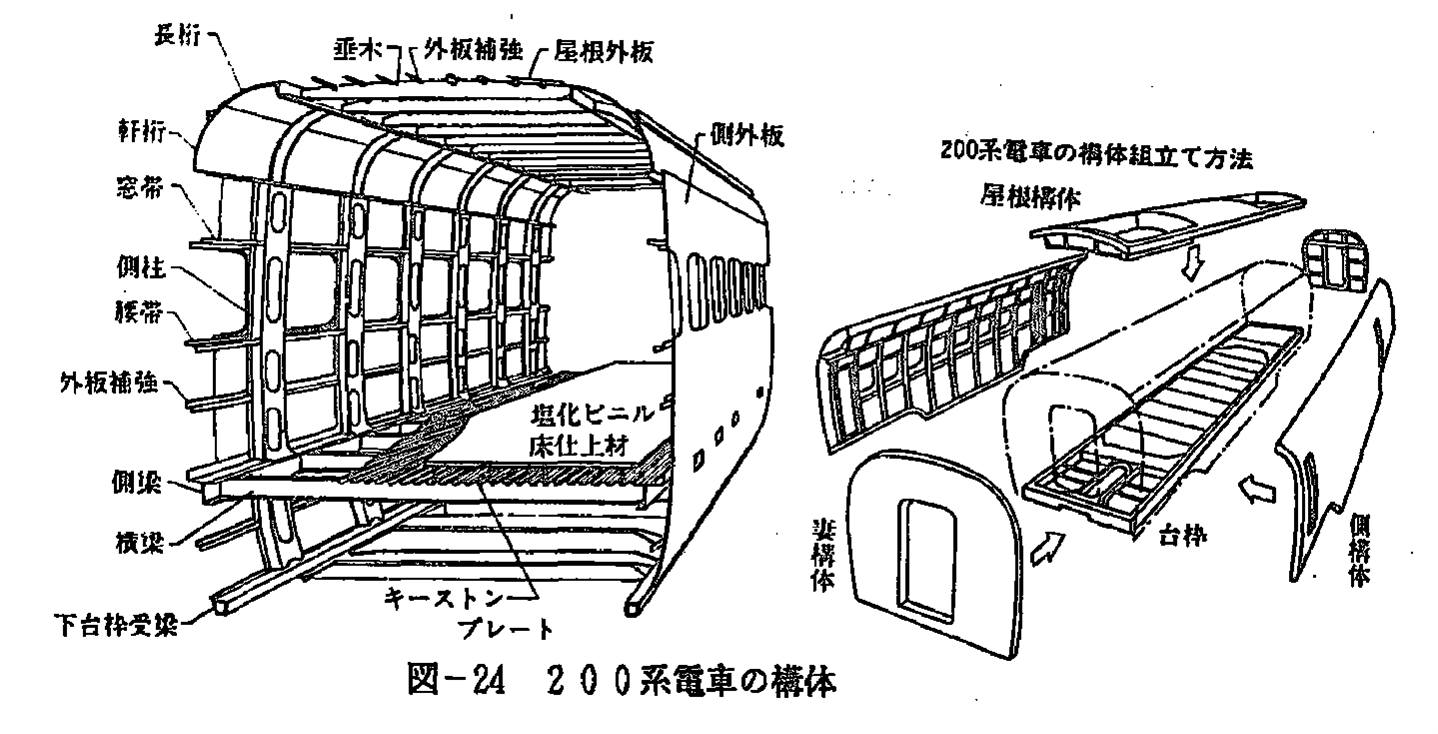

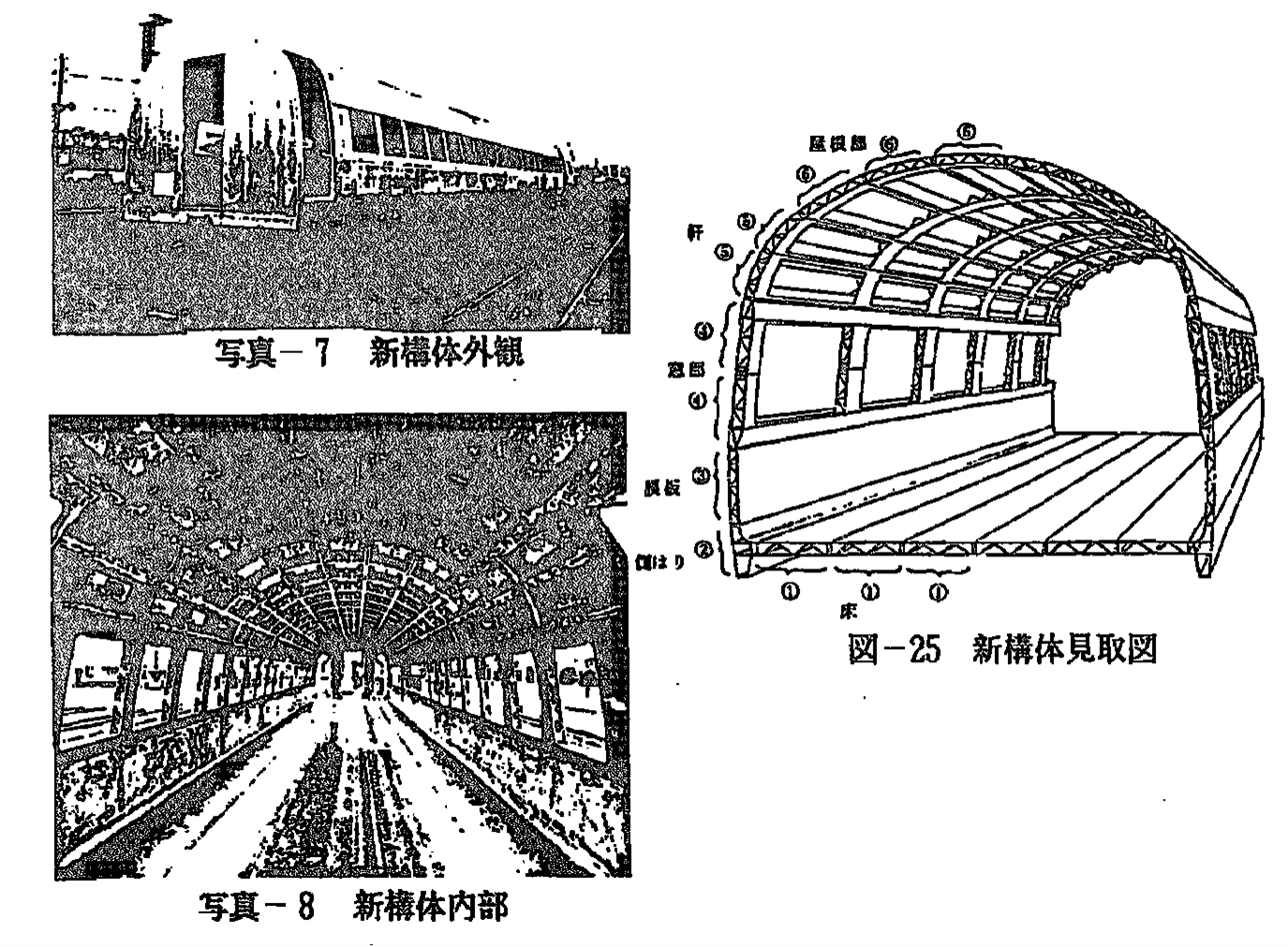

200系電車の構体構造は右図のとおりで、この構体はアルミ合金製で、重量は7.5トンである。

東海道・山陽新幹線電車の鉄製の構体は、0系が10.5トン、100系が10.3トンあり、アルミの方がかなり軽量化できていることがわかるが、価格は5割ほど高くなっている。

最近では、アルミよりは重いが鉄より大幅に軽い軽量ステンレス車体が開発され、価格もそれほどアップしないため、在来線の通勤電車等によく使われている。

この軽量ステンレス車体も有力であるが、溶接の点から新幹線では必須な気密構造とするのが難しいため、アルミ合金製とすることとした。

(1)開発のポイント

○重量とコストのバランス

構体の軽量化、コストアップを抑えるためlこ限界設計を行うことは当然として、従来にない大型押出形材の多用により加工工数を低減可能な構造とし、30~40%の価格低減を目指す。

○溶接の信頼性向上

○溶接の信頼性向上

アルミの溶接は鉄に比べて難しく、強度低下の問題もあるため、アルミの特徴に十分配慮した構造とすることが重要で、第一に溶接部の少ない構造、第二に強度の信頼性が望める構造とする。

(2)試作結果

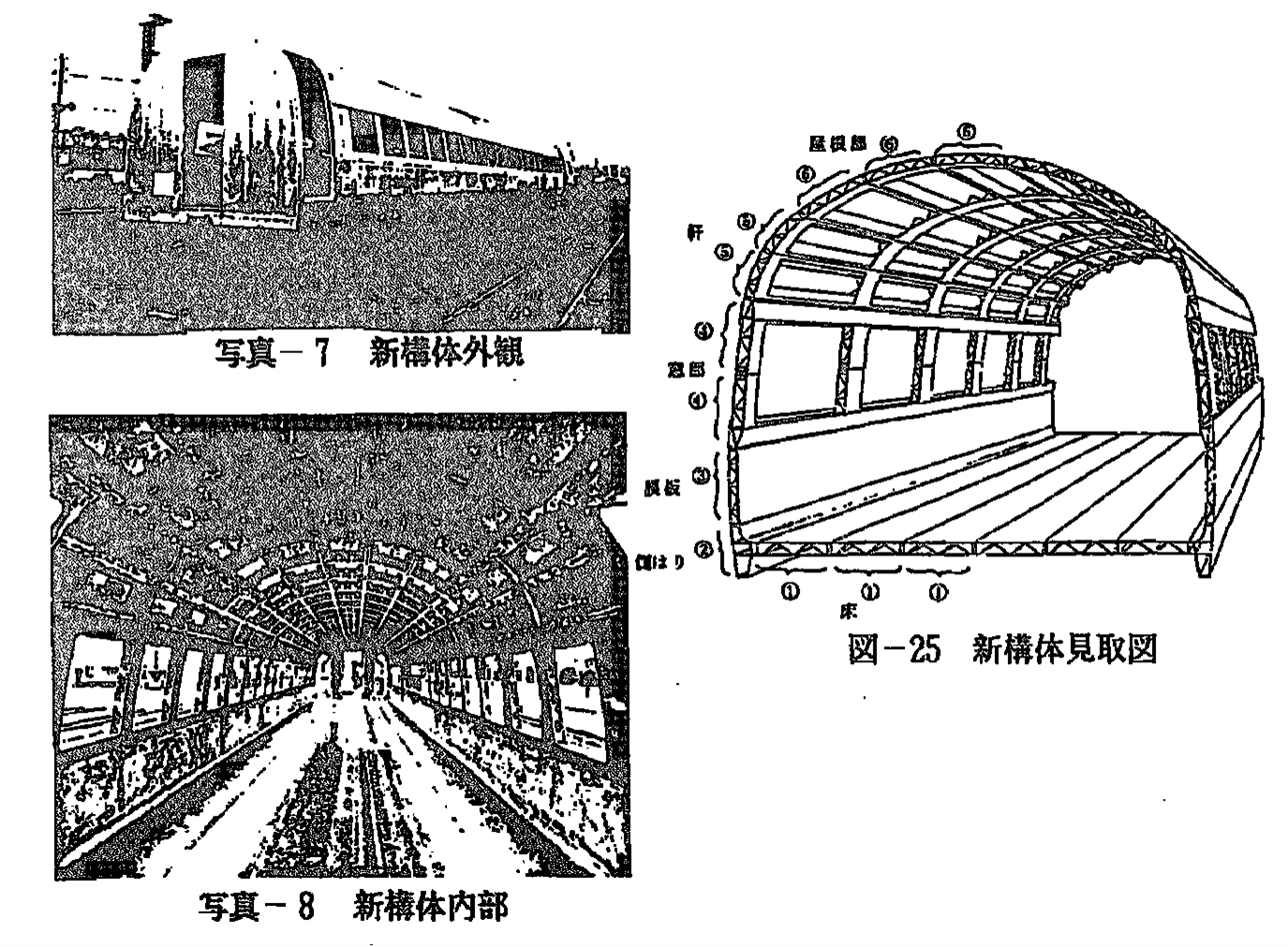

試作した構体の見取図を図-25に、外観を写真-7、内部を写真-8に示す。

重量は、下表に示すように、同じアルミ製の200系の構体に比較しても約1.7トン減と大幅に軽量化できた。

車体荷重試験や気密強度試験等の結果は良好であったが、相当曲げ剛性が目標よりやや小さく、一部で応力の高い所があったため、これらの点は改善を要する。

構体の比較

| 項目 | 全長(m) | 幅(m) | 高さ(m) | 周長(m) | 断面積(m2) | 重量(トン) |

| 試作 | 24.5 | 3.38 | 3.7 | 11.74 | 10.88 | 5.76 |

| 200系 | 24.5 | 3.38 | 4.0 | 13.14 | 12.18 | 7.50 |

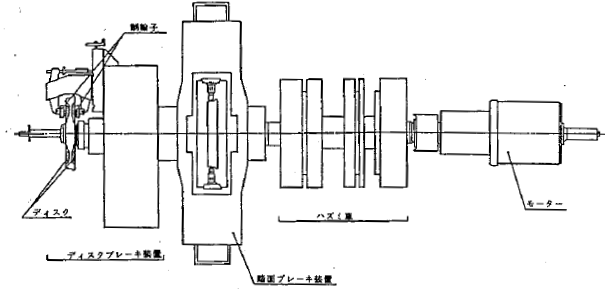

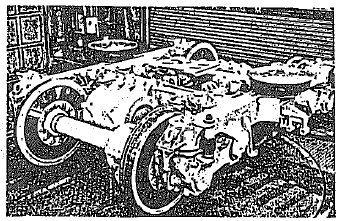

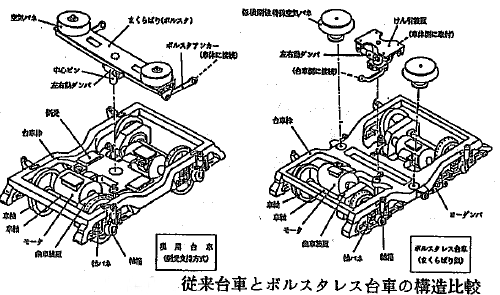

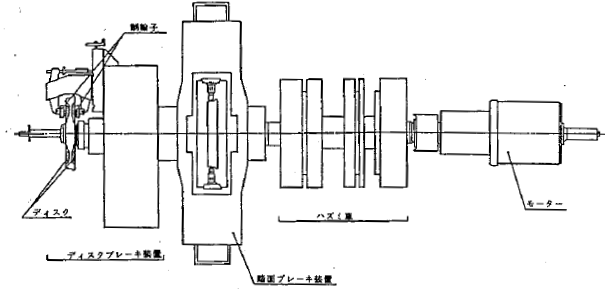

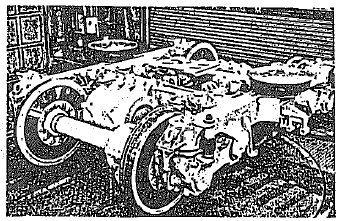

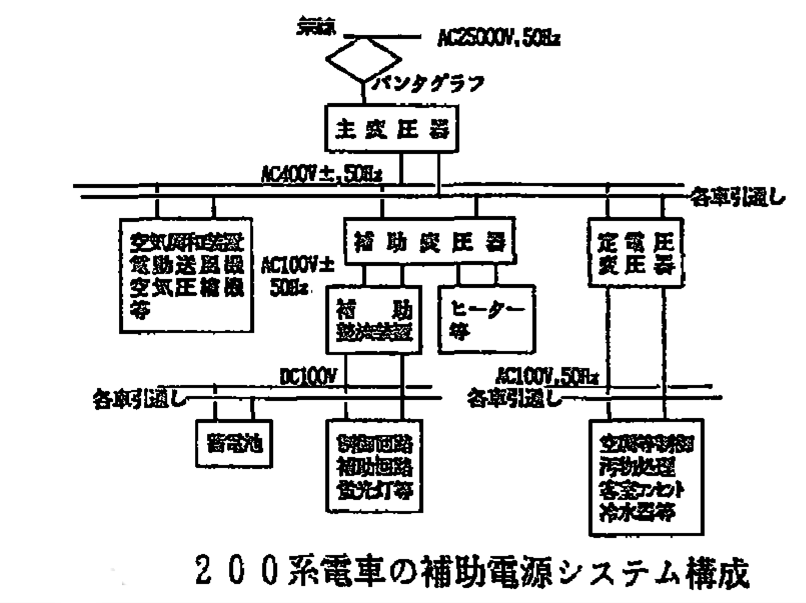

2. 軽量ボルスタレス台車

台車は、車体を支え、高速走行時の安全性、乗り心地を維持するものであるが、車両重量の約3分の1を占めるため、その軽量化の効果は大きい。

台車は、車体を支え、高速走行時の安全性、乗り心地を維持するものであるが、車両重量の約3分の1を占めるため、その軽量化の効果は大きい。

あわせてばね下垂量を低減することにより、輪重変動を減少することができる。

台車の方式には色々あるが、側受け方式に比べて、軽量化、台車回転抵抗力の速度に応じた制御の可能なボルスクレス台車とした。

(1)開発の経緯

国鉄時代のDT9022が最初で、その後開発が進められているが実用化には至っておらず、構造や使用材料等について部分の試作、疲労試験から始め、最終的には鋼製電動台車1両、付随車1両の試作を行った。

特に、現在溶接構造用圧延鋼材(SM41)の溶接一体構造となっている台車枠にアルミ合金の使用を試みたが、実用化には更に研究が必要である。

(2)試作台車

試作台車は、ボルスタレス台車(電動台車:DT9026)であり、その台車組立状態を右の写真に、従来台車との構造の違いを下図に、重量の比較を下表に示す。

台車回転試験機での試験の結果、300km/h以上の速度でも十分な走行安定性を確保できることが確認された。

試作台車の重量は、従来台車に比べて2トン以上軽量化でき、バネ下重量も、約400kg程度軽量化できる見通しを得た。

台車重量の比較(単位:トン)

| 使用線区 | 車両形式 | 電動台車 | 付随台車 | 記事 |

| 東海・山陽 |

0系 |

10.1 |

- |

オール電動車 |

| 同上 |

100系 |

9.9 |

*9.1 |

2階建車両のある編成 |

| 東北・上越 |

200系 |

10.5 |

- |

オール電動車 |

| 今回試作した台車 |

7.5 |

6.1 |

|

*電動機等はないが、従来のディスクブレーキの外に渦電流デイスクブレーキ(ECB)を装備しているため9.1トンになった

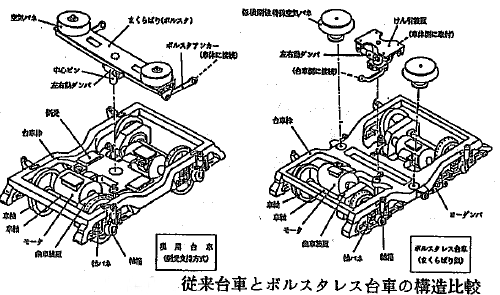

5-5 電源両周波数対策

1. 補助電源システム

0系新幹線電車では、電動発電機(MG)を使用していたが、200系以降は静止型変換装置(補助変圧器等)を使用。

機器により使用電源の交直、電圧、周波数、許容変動範囲等が違う。

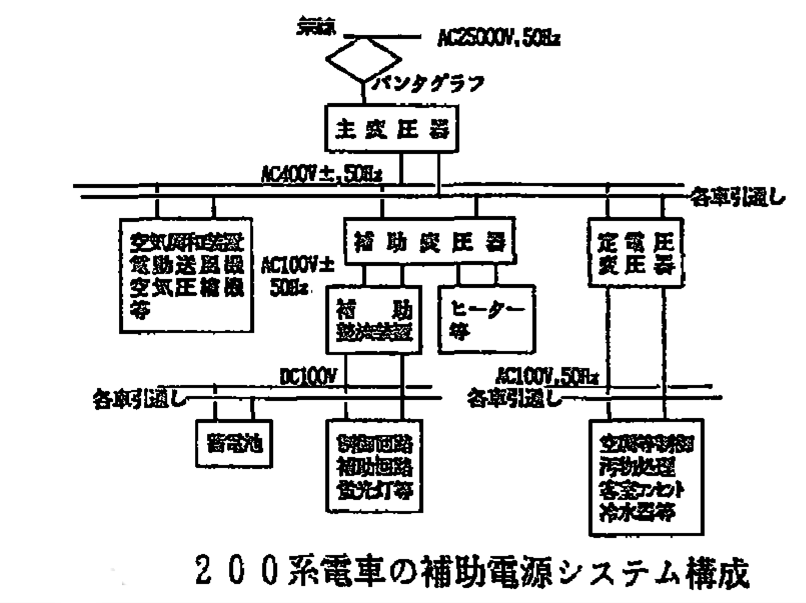

東北・上越新幹線の200系電車の補助電源システムは右図のとおりである。

0系新幹線電車では、電動発電機(MG)を使用していたが、200系以降は静止型変換装置(補助変圧器等)を使用。

機器により使用電源の交直、電圧、周波数、許容変動範囲等が違う。

東北・上越新幹線の200系電車の補助電源システムは右図のとおりである。

200系は50Hz専用であり、もしそのまま60Hz区間に進入すれば、電動送風機等の回転数が20%増加することによる電動機の焼損等のため走行できない。

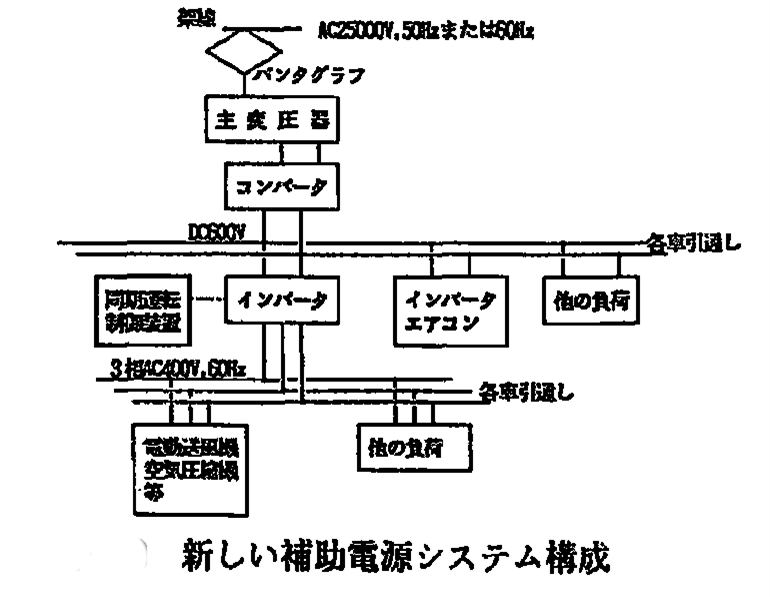

上のような補助電線システムで両周波数対応とすることは可能であるが、両用機器や切換装置が必要になり、重量増の要素になるため北陸では新しく直流引通しユニットインバータによる同期運転方式を開発することとした。

新たに開発した同期運転方式による補助電額システム構成を、右図に示す。

交流を直流600Vに変換して各車間に引通すため、その負荷はき電周波数の影響を受けない。

交流を直流600Vに変換して各車間に引通すため、その負荷はき電周波数の影響を受けない。

インバータエアコンや3相誘導電動機を使用できるが、延長給電を考えるとインバータの2次側の位相を合わせておく必要があり、新たにインバータの同期運転技術を開発した。

同期運転の方式としては、次の2つの方式がある。

①一斉投入の可能な出力インピーダンス方式

②順次投入の出力平均電流検出方式

それぞれについて制御機器の試作を行った結果、制御は良好であったが同期運転まで30秒かかったため、その時間の短縮に主眼を置いて開発を更に進めた。

その結果、

①の方式で約1秒で一斉投入

②の方式で瞬停後の再投入は2台目が5秒後に投入

と実用レベルまで短縮され、負荷の分担特性も良好であった。

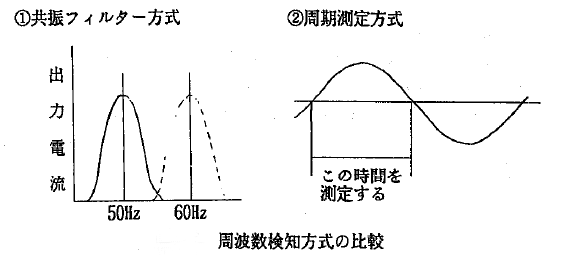

2. 電源周波数検知システム

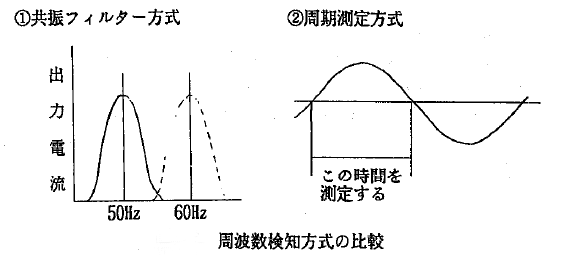

き電電源の周波数検知方式としては、次のような2つの方式がある。

①共振フィルター方式

②周期測定方式

その原理は右図に示すとおりで、それぞれについて検知装置の試作を行なった。

その原理は右図に示すとおりで、それぞれについて検知装置の試作を行なった。

試験の結果、②の方式の方が検知時間が短かったので、この方式について更に時間短鮪のための開発を進めた。

その結果、50Hzから60Hzへの切換試験では、釈放時間35ms(1.75サイクル)動作時間は70ms(4.2サイクル)となるなど、ほぼ実用レベルまで短縮された。

5-6 残された課題

昭和63年度までの5年間の調査により、北陸新幹線の急勾配等に対応できる新しい車両システムの個々の技術についてほぼ開発できた。

その成果と残された課題は次のとおりである。

1.動力システム

交流回生ブレーキ及びVVVFインバータ制御誘導電動機駆動方式という新しい動力システムに必要な電力変換装置、誘導電動機等の開発ができた。

車両試験台や構内走行レベルで分かることについてはすべて対処しており、営業開始前までに次の項目について確認しておく必要がある。

○主変圧器偏磁対策、電動機電流ビート抑制対策の効果

○セクション通過方式

○電源停電検知方式の安定性

○架線側高調波電流等

これらの項目については、本線走行にあわせた機器の諸定数調整や制御でいずれも対応可能の見通しである。

2.ディスクブレーキ性能

ディスク材の耐熱性能から急勾配での降坂速度を検討すると次のようになる

①電気ブレーキがフェールした場合にディスクブレーキで停止することを前提とすると、160km/h

②ディスクブレーキのみで降坂するような異常時は、110km/h

特殊鍛鋼製ディスク、クラッドディスクの形状改良によって、①の場合は、さらに速度向上できる可能牲がある。

新素材ディスクの早急な実用化は困難であるが、将来有望である。

実際の車両の仕様が決まった時点で、機械ブレーキの動作頻度、粘着性能等を含めた急勾配でのブレーキついてさらに深度化する必要がある。

3.軽量化

0系新幹線電車に比較すると、1両当たり構体で約5トン、台車で約4トン(動台車2台で電動機含む)、新しい動力システムによる電気機器で1ユニット当たり2.5トン、さらに、腰掛等を軽量化することにより1両当たり約1.3トン程度軽量化できる見通しである。

軸重に換算すると約2.5~3トン程度軽量化できるため、0系の軸重16トンに対して13~13.5トン程度にはできる可能性がある。

4.電源両周波数対策

新たに開発した直流引通しユニットインバータによる同期運転方式に必要な同期運転制御装置と、き電電源周波数を検知するための検知装置は実用レベルに達しており問題ない。

5.まとめ

今後はこれらの個々の技術を集約した北陸新幹線用試作車両を製作して確認することが必要になるが、運営主体であるJR各社と連携を密にして開発を進める必要がある。

また、ここで開発した個々の技術は他の線区の車両に対しても適用できる汎用技術であり、北陸新幹線以外の車両にも応用できる。

Ⅲ.北陸新幹線工事実施計画の認可と300系新幹線電車

試作車の製作

昭和59~63年度までの5年間の調査研究により、北陸新幹線の連続急勾配と電源両周波数に対応できる新しい車両システムの実用化の見通しがたち、あとは試作車を製作して現車確認する段階になりました。

しかし、試作車製作については、

・多額の試作費用がかかること。

・途中で国鉄は分割・民営化され、国鉄で新幹線を担当していた技術者のほとんどが北陸新幹線とは関係のないJR東海に移ったこと。

・鉄道公団は構造物・線路・駅・電気設備など必要な全てインフラを作り、完成後は車両の製作と列車運行、営業などはJRが行うことになっているので、鉄道公団が試作車を作るのはなじまないという反対意見が多かったこと。

などから実現はしませんでした。

工事実施計画の認可

長く難航していた整備新幹線の建設財源、着工順番、運営方法などですが、平成元年1月17の政府・与党申合せで

「北陸新幹線高崎・軽井沢間については、平成元年度から、その建設に本格的に着工する」

とされ、

「建設費はJR、国及び地域が負担する」

という財源措置や鉄道公団が建設を行い施設を保有し、営業主体に貸し付けるという方法が決まりました。

これにより、新幹線の建設費問題が決着し、工事実施計画の認可に向けた準備が加速します。

鉄道公団は、昭和59年度から63年度までの5年間の調査研究をまとめ、平成元年3月から6月にかけて運輸省とJR東日本に

「北陸新幹線用車両の開発の経緯と現状」

「北陸新幹線急勾配区間におけるブレーキ性能と停電検知」

等により新しい車両システムの実用化の可能性について説明しました。

一方、実際に新しい車両を開発、運用するのはJR東日本であり、運輸省としては工事実施計画を認可するに当たり、新幹線鉄道構造規則の「最急勾配15‰」を「特認で30‰」まで認めるためには、30‰連続急勾配への対応が間違いなく車両側でできるという根拠が必要になります。

平成元年5月、JR東日本鉄道車両設計監理者から「北陸新幹線車両について」と題して

「北陸新幹線(高崎~軽井沢間)に投入が予定されている車両の仕様および開発工程については、別紙「北陸新幹線車両(高崎~軽井沢間)の構想」により技術的に対応可能である。」

「投入にあたっては、高崎~軽井沢間での性能確認を行うが、地上設備の工事工程との整合性は別紙「確認書」に基づき日本鉄道建設公団と確認済みである。」

という文書が運輸省に提出されました。

その内容は、車両の構想、検討事項、車両諸元、ブレーキ性能曲線、速度、電流-引張力曲線、スケジュールなどの具体的な資料です。

これらにより、昭和60年12月以来申請中の北陸新幹線高崎・小松間の工事実施計画を高崎・軽井沢間と軽井沢・小松間に分け、高崎・軽井沢間について平成元年6月23日に追加申請を行い、6月28日に同区間の工事実施計画が運輸大臣から認可され、11月13日には難航が予想される碓氷トンネルで最初の工事に着手しました。

平成3年8月には軽井沢・長野間がフル規格新線として工事実施計画の認可を受け着工し、平成9年10月1日に整備新幹線で初めての路線として高崎-長野間が開業しました。

平成10年2月7日から2月22日まで開催された長野県長野市などで開催された冬季オリンピックの輸送を担いました。

なお、新幹線鉄道構造規則の「最急勾配15‰」は、その後、条件付きながら「最急勾配35‰」に改正され、九州新幹線などで採用されています。

300系新幹線電車の登場

「交流回生ブレーキ及(VVVFインバータ制御方式)調査委員会」の最後の委員会となる平成元年3月24日に、JR東海の石川幹事から「新形式車両について」という資料が配られました。

あくまで(参考資料)であるということでしたが、昭和63年1月から開発を開始したという300系新幹線電車に関するもので、「300系の概要、基本性能、特性曲線、主回路、偏磁対策、停電検知について」の説明がありました。

そのうち、主な仕様は

| 車両編成 | 10M6T(3両1ユニット) |

| 車両重量(性能上設定) | M1車,Tp車、M2車:48トン

Tc車,M2車:48トン |

| 最高速度 | 270km/h |

| 台車 | ボルスタレス台車 |

| 主電動機 | 1430V,155A,300kW 3相かご形誘導電動機 |

| 力行制御方式 | PWMインバータによるVVVF制御 |

| プレーキ制御方式 | 電動車:回生プレーキ併用全電気指令式空気プレ-キ(応荷重装置付き)

付随車:渦電流プレーキ併用全電気指令式空気プレーキ(応荷重装置付き) |

| 力率 | (パンタ点)1 |

というものでした。

新幹線に初めて採用される「最高速度270km/h」、「PWMインバータによるVVVF制御」、「回生プレーキ併用全電気指令式空気プレ-キ」、「ボルスタレス台車」「軸重12トンという軽量化」などはⅡ項で説明した北陸新幹線用車両の調査研究結果の内容とほぼ同様で、結果的に「試作車」という位置付けがされるかもしれません。

300系は平成2年3月には試作車が完成し、平成4年3月14日には「のぞみ」として270km/h営業運転に投入されました。

「新しい車両システム」は北陸新幹線より東海道新幹線が先行しましたが、300系の登場により連続急こう配対応車両の実現は確実なものとなりました。

それらの技術は平成7年4月に登場したJR東日本のE2系新幹線電車、平成8年1月に登場したJR西日本の300km/h運転500系新幹線電車などに引き継がれていきました。

Ⅳ.JR東日本の北陸新幹線用車両誕生まで

平成元年5月、JR東日本鉄道車両設計監理者から「北陸新幹線車両については、技術的に対応可能である」という文書が運輸省に提出されました。

それ以降のJR東日本の車両開発の流れについて調べてみました。

400系新幹線電車

JR東海が300系を開発している同じ時期に、JR東日本は「新在直通400系新幹線電車」を開発しており、

平成2年に試作車が落成し、同4年7月1日から東北・山形新幹線「つばさ」として運用が開始されました。

東北新幹線と福島駅まで200系と併結運転し、同駅で分割、新幹線と同じ標準軌に改軌した在来線の奥羽本線を直通運転する日本初の「ミニ新幹線」です。

分類上は新幹線車両ですが、在来線区間も走行するため、車体長20,000mm・車体幅2,945mmと在来線の車両限界の規格に合わせています。

主回路や制御方式は200系とほぼ同様で、直流電動機を駆動するサイリスタ位相制御、制動方式は、発電ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを採用しています。

400系の形式番号は300系の後ですが、VVVF制御の誘導電動機ではなく、位相制御の直流電動機を採用しており、直流電動機を搭載した最後の新幹線電車になります。

400系をVVVF制御にできなかった理由は、車両価格、平成4年の山形「べにばな国体」に間に合わせるために時間がないので実績のある方式にする、新しい車両システム開発体制不足などが考えられます。

その後、「ミニ新幹線」としては、平成7年3月に登場したVVVF車で最高転速度275km/h運転のE3系、令和5年2月に登場した最高転速度300km/h運転のE8系へと世代交代しています。

高速試験用新幹線電車「STAR21」

JR東日本として初めてのVVVF制御誘導電動機駆動方式の試作車「STAR21」(通常構造の952形4両・連接構造の953形5両で1編成)を開発し、平成4年3月27日から東北新幹線仙台~北上間などで次世代営業車両開発のための様々な試験を実施しました。

平成5年12月21日には、上越新幹線越後湯沢-新潟間で試験中に燕三条駅付近で当時の速度日本記録である最高速度425km/hを達成しています。

試験終了後、長く留置されていましたが、平成10年年2月に廃車になっています。

E2系新幹線電車

「STAR21」の成果を取り入れて開発されたVVVF制御新幹線電車E2系は、東北新幹線の275km/h化と、平成9年開業予定の長野新幹線高崎-長野間用の車両として開発されました。

平成7年4月に試作車が登場し、その翌年12月以降、量産車が順次登場し、平成9年3月22日からJ編成が東北新幹線で新在「こまち」と連結する「やまびこ」で営業運転を開始しています。

平成9年10月1日からは、長野新幹線開業に合わせてN編成が「あさま」としても運用を開始しました。

東北新幹線へ入線しないN編成は、認可時の最高速度260km/h(高崎駅以北のみ、上越新幹線では新潟まで全線で240km/h)で運転されました。

軽井沢-安中榛名間の30‰下り連続急勾配では、抑速回生ブレーキを使用することで210km/hでの走行になっています。

また、抑速回生ブレーキ使用中に1編成中6両ある電動車のうち3両が回生失効状態に陥った時には非常ブレーキが作動し、その後はディスクブレーキの熱容量から、110km/hでの走行としています。

非常ブレーキ自体は、停電などですべての動力車両が回生失効になってディスクブレーキに切り替わっても210km/hから停止できます。

E2系の登場により、北陸新幹線の30‰連続急勾配や電源異周波対策に対応する車両は計画通りに完成したことになります。

北陸新幹線第2世代のE7系の投入により、E2系は順次廃車にされています。

E7系新幹線電車

平成27年3月14日の北陸新幹線金沢開業に向けて、JR東日本とJR西日本が共同開発した車両です。

E2系の後継車両ですが、320km/h運転のE5系が走る東北新幹線では利用されず、最高速度も275km/hとして勾配や曲線の多い北陸・上越新幹線専用としています。

JR東日本の車両は平成25年秋に登場し、その冬には先行して工事が進む区間で雪害対策を含めた走行試験を行いました。JR西日本の車両は平成26年春に第1編成が落成しています。

平成26年3月15日から一部「あさま」として東京~長野間に先行投入され、金沢開業では全てがE7系で、令和元年3月16日からは上越新幹線でも運転を開始しました。

最後に

今では安中榛名-軽井沢間の急勾配の難所を何事もなく通り過ぎる北陸新幹線ですが、その裏には急勾配を克服するための地道な技術開発があったことを紹介しました。

旧信越本線の高崎-軽井沢間には右図のように、横川から軽井沢にかけて60‰を超える連続急勾配がある交通の難所「碓氷峠」がありました。最急勾配は、下り線の66.7‰です。

旧信越本線の高崎-軽井沢間には右図のように、横川から軽井沢にかけて60‰を超える連続急勾配がある交通の難所「碓氷峠」がありました。最急勾配は、下り線の66.7‰です。 北陸新幹線は鉄道公団が建設しますが、運営は国鉄が行うので、公団は松井田案を元に国鉄と事前協議をしましたが、国鉄の営業サイドからは年間80万人もの観光客がいる軽井沢には是非駅を作ってもらいたいという強い要望がが出されました。

北陸新幹線は鉄道公団が建設しますが、運営は国鉄が行うので、公団は松井田案を元に国鉄と事前協議をしましたが、国鉄の営業サイドからは年間80万人もの観光客がいる軽井沢には是非駅を作ってもらいたいという強い要望がが出されました。

.png)

試作した機器を、国鉄・鉄道技術研究所の車両試験台の試験用車両に取り付けて、力行性能、回生ブレーキ性能等の試験を行った。

試作した機器を、国鉄・鉄道技術研究所の車両試験台の試験用車両に取り付けて、力行性能、回生ブレーキ性能等の試験を行った。 組合せ試験に使用した機器を廃車前の0系新幹線電車に搭載して、国鉄・浜松工場構内で走行試験を実施した。

組合せ試験に使用した機器を廃車前の0系新幹線電車に搭載して、国鉄・浜松工場構内で走行試験を実施した。 61年度の試験の結果、寸法、重量、直流偏磁等に対する制御方法等の面で実用化までには更に開発する要素が多かったので、改善のための検討を進め、昭和62年度に実車搭載可能な機器を試作し、63年度に試験を行なった。

61年度の試験の結果、寸法、重量、直流偏磁等に対する制御方法等の面で実用化までには更に開発する要素が多かったので、改善のための検討を進め、昭和62年度に実車搭載可能な機器を試作し、63年度に試験を行なった。 新幹線電車の機械ブレーキは、ブレーキディスクとライニングの摩擦力によるものであるから、摩擦によって生じる熱負荷によるブレーキディスクの温度上昇等が限度以下であることを確認して降坂速度を決定する必要がある。

新幹線電車の機械ブレーキは、ブレーキディスクとライニングの摩擦力によるものであるから、摩擦によって生じる熱負荷によるブレーキディスクの温度上昇等が限度以下であることを確認して降坂速度を決定する必要がある。 ・制輪子の押付力

・制輪子の押付力 ・形状:710mm(外形)×468mm(内径)×1.55mm(磨耗限度厚さ)(新品時の厚さ=22.5mm)

・形状:710mm(外形)×468mm(内径)×1.55mm(磨耗限度厚さ)(新品時の厚さ=22.5mm) a.高速からの非常停止ブレーキをディスクブレーキで行う場合

a.高速からの非常停止ブレーキをディスクブレーキで行う場合

a.高速からの非常停止ブレーキをディスクブレーキで行う場合

試験におけるブレーキディスクの最高温度は、右図のとおりであり、210km/hでも600℃以以下である。

a.高速からの非常停止ブレーキをディスクブレーキで行う場合

試験におけるブレーキディスクの最高温度は、右図のとおりであり、210km/hでも600℃以以下である。 b.機械ブレーキで非常停止後、機械ブレーキで抑速降坂する場合

b.機械ブレーキで非常停止後、機械ブレーキで抑速降坂する場合

○溶接の信頼性向上

○溶接の信頼性向上 台車は、車体を支え、高速走行時の安全性、乗り心地を維持するものであるが、車両重量の約3分の1を占めるため、その軽量化の効果は大きい。

台車は、車体を支え、高速走行時の安全性、乗り心地を維持するものであるが、車両重量の約3分の1を占めるため、その軽量化の効果は大きい。

0系新幹線電車では、電動発電機(MG)を使用していたが、200系以降は静止型変換装置(補助変圧器等)を使用。

機器により使用電源の交直、電圧、周波数、許容変動範囲等が違う。

東北・上越新幹線の200系電車の補助電源システムは右図のとおりである。

0系新幹線電車では、電動発電機(MG)を使用していたが、200系以降は静止型変換装置(補助変圧器等)を使用。

機器により使用電源の交直、電圧、周波数、許容変動範囲等が違う。

東北・上越新幹線の200系電車の補助電源システムは右図のとおりである。 交流を直流600Vに変換して各車間に引通すため、その負荷はき電周波数の影響を受けない。

交流を直流600Vに変換して各車間に引通すため、その負荷はき電周波数の影響を受けない。 その原理は右図に示すとおりで、それぞれについて検知装置の試作を行なった。

その原理は右図に示すとおりで、それぞれについて検知装置の試作を行なった。