(10m弦での中央部のずれ)

(10m弦での中央部のずれ)

| 部門 | 主な測定項目 | |

| 電気関係 | 電車線 | トロリ線の偏位、高さ、摩耗、支障物検知、支持角位置、離線、集電状態観測 |

| 電力 | 架線電圧、電流 | |

| 信号 | 軌道回路、電流レベル、軌道回路電流の信号周波数、信号種別、 帰線不平衡電流、地点検知車上子の周波数特性、列車検知用軌道回路電流レベル | |

| 通信 | 列車無線雑音、電界強度、電波切替地点、列車無線接続率、明瞭度、了解度 | |

| 軌道関係 | 軌道 | 軌間、高低、通り、水準、高低変化、通り変化、輪重(P)、横圧(Q)、軸箱振動加速度、列車動揺 |

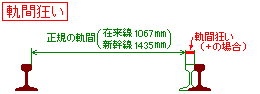

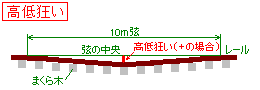

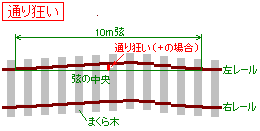

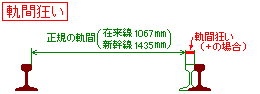

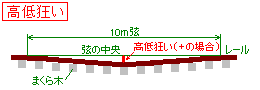

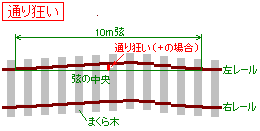

| 軌間:左右レール間の距離 | 高低:左右各レールの垂直方向のずれ (10m弦での中央部のずれ) | 通り:左右各レールの水平方向のずれ (10m弦での中央部のずれ) |

|

|

|

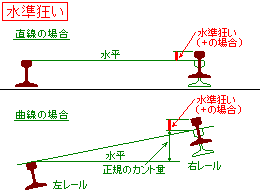

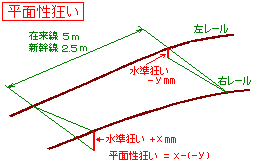

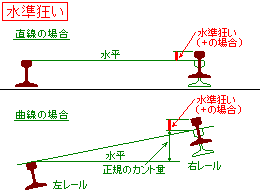

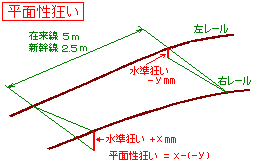

| 水準 :左右レールの垂直方向の高度差 | 平面性:水準の変化率 | |

|

|

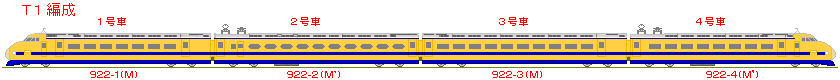

| 電気方式 | 交流 25,000V 60Hz | ||||

| 形式 | 922-1 | 922-2 | 922-3 | 922-4 | |

| 検測内容等 | 信号・通信測定 | 電気測定 | 資材車 | 電気測定 | |

| 主な設備 | 信号検出架 信号測定盤 通信測定盤 パンタグラフ観測台 観測ドーム 洗面所 |

特別高圧室 電車線測定装置 変電用測定台 集電パンタグラフ 測定パンタグラフ 25KV引通線 テレビカメラ、投光器 |

25KV引通線 テレビカメラ 救援復旧用機材 洗面所 |

特別高圧室 電車線測定装置 パンタグラフ観測台 信号検出架 集電パンタグラフ 測定パンタグラフ 25KV引通線観測ドーム | |

| 車体寸法 | 長さ | 24.75m(最大) | 25m(連結面) | 24.75m(最大) | |

| 幅 | 3.38m | ||||

| 高さ | 3.95m | ||||

| 台車中心間距離 | 17.5m | ||||

| 台車 | 軸距 | 2500 mm | |||

| 車輪径 | 910 mm | ||||

| 主電動機 | 出力 | 170 kW | |||

| 歯車比 | 29 : 63= 1 : 2.17 | ||||

| 力行制御方式 | 低圧タップ制御・界磁制御 | ||||

| ブレーキ制御方式 | ATC制御および手動制御発電ブレーキ | ||||

| ブレーキ方式 | SEA発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキ | ||||

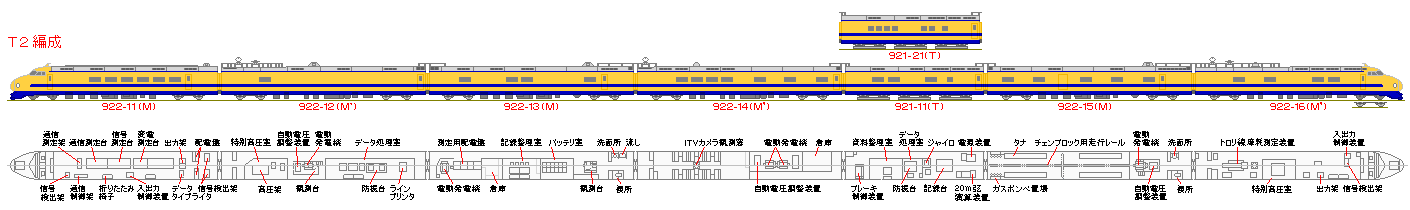

| 電気方式 | 交流 25,000V 60Hz | |||||||

| 構成 | 7両編成 6M1T | |||||||

| 編成 | T2編成 | 922-11 | 922-12 | 922-13 | 922-14 | 921-11 | 922-15 | 922-16 |

| T3編成 | 922-21 | 922-22 | 922-23 | 922-24 | 921-21 | 922-25 | 922-26 | |

| 車体寸法 | 長さ | 25.15m(最大) | 25m(連結面) | 17.5m(連結面) | 25m(連結面) | 25.15m(最大) | ||

| 幅 | 3.38m | |||||||

| 高さ | 3.975m | |||||||

| 車体 | 鋼製 | |||||||

| 台車中心間距離 | 17.5m(921は5m) | |||||||

| 台車 | 方式 | 車体直結方式 | ||||||

| 軸距 | 2500mm | |||||||

| 車輪径 | 910mm | |||||||

| 主電動機 | 出力 | 直流直巻電動機 連続定格出力185kW/個 自己通風式 | ||||||

| 歯車比 | 29 : 63= 1 : 2.17 | |||||||

| 電車性能 | 最高速度210km/h 編成出力4440kW | |||||||

| 集電装置 | 菱形パンタグラフ(3台/編成) | |||||||

| 制御方式 | 低圧タップ切換段制御 | |||||||

| ブレーキ制御方式 | ATC制御および発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキ | |||||||

| 保安装置 | 2周波ATC方式 | |||||||

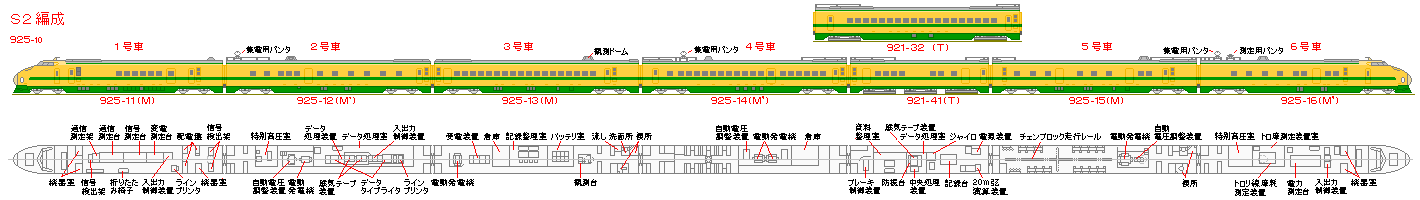

| 構成 | 7両編成 6M1T | |||||||

| 電気方式 | 交流 25,000V 50Hz | |||||||

| 編成 | S1編成 | 925-01 | 925-02 | 925-03 | 925-04 | 921-31(32) | 925-05 | 921-06 |

| S2編成 | 925-11 | 925-12 | 925-13 | 925-14 | 921-41(32) | 925-15 | 921-16 | |

| 車体寸法 | 長さ | 25.15m(最大) | 25m(連結面) | 17.5m(連結面) 32は25m |

25m(連結面) | 25.15m(最大) | ||

| 幅 | 3.38m | |||||||

| 高さ | 4.0m | |||||||

| 車体 | 鋼製 | |||||||

| 台車中心間距離 | 17.5m(921-31,41は5m 921-32は17.5m) | |||||||

| 台車 | 方式 | 車体直結方式 | ||||||

| 軸距 | 2500 mm | |||||||

| 車輪径 | 910mm | |||||||

| 主電動機 | 出力 | 直流直巻電動機 連続定格出力 230kW/個 自己通風式 | ||||||

| 歯車比 | 29 : 63= 1 : 2.17 | |||||||

| 電車性能 | 最高速度210km/h 編成出力 5520kW | |||||||

| 集電装置 | 菱形パンタグラフ(3台/編成) | |||||||

| 制御方式 | 不等6分割サイリスタバーニア連続位相制御 | |||||||

| ブレーキ制御方式 | ATC制御およびチョッパ式発電ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ | |||||||

| 保安装置 | 2周波ATC方式 | |||||||

| 検測内容 | T4 | T2 | ||

| 検測速度 | 270km/h | 210km/h | ||

| 軌道 | 検測方式 |

2台車式 レーザ光線基準 | 3台車式 車体基準 | |

| 前方監視 | あり | なし | ||

| 慣性測定 | あり | なし | ||

| 電車線 | 摩耗/偏位 | 走査回数 | 1500回/秒 | 1000回/秒 |

| 測定間隔 | 50mm毎(270km/h) | 58mm毎(210km/h) | ||

| 電車線高さ | 方式 | レーザ光 | パンタ枠角度から算出 | |

| 精度 | 精度±5mm | 精度±10mm | ||

| 離線測定方式 | CR方式 | クランプメータ | ||

| 変電 | 高調波 | あり | なし | |

| 信号 | 軌道回路信号状態 | 50m毎(270km/h) | 20m毎(210km/h) | |

| トランスポンダ信号状態 | あり | なし | ||

| 通信 | 防護無線雑音レベル | あり | なし | |

| 構内無線受信電界強度 | あり | なし | ||

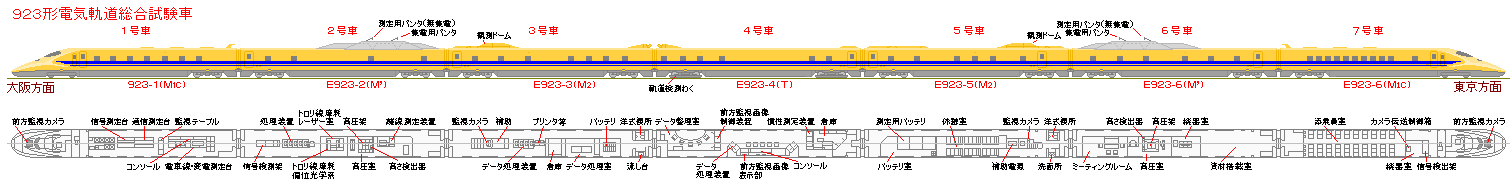

| 構 成 | 7両編成 6M1T | |||||||

| 電気方式 | 交流25000V 60Hz | |||||||

| 形 式 | 923-1 | 923-2 | 923-3 | 923-4 | 923-5 | 923-6 | 923-7 | |

| 種 別 | M1C | M' | M2 | T | M2 | M' | M1C | |

| 主な機器 | CI Comp | MTr | CI・CI | Comp | CI・CI | MTr | CI Comp | |

| 主な計測装置等 | 測定用パンタ | 観測ドーム | 軌道検測台車 | 観測ドーム | 測定用パンタ | |||

| 主な用途 | 信号・通信関係 変電所状態 電車線関係 |

電力関係 集電状態 トロリ線摩耗 |

電力データ処理 測定用電源 便所・洗面所 |

軌道関係 軌道データ処理 | 多目的試験 測定電源装置 便所・洗面所 |

電力関係 高圧室 ミーティング室 |

信号関係 添乗車室 | |

| 空車重量 | 44.3 | 46.5 | 43.6 | 44.4 | 45.7 | 44.1 | 41.7 | |

| 車体寸法 (mm) |

長さ | 先頭車27,350(最大) 中間車25,000(連結面) | ||||||

| 幅 | 3,380 | |||||||

| 高さ | 3,650 | |||||||

| 最高運転速度 | 270km/h | |||||||

| 車体構造 | アルミニウム合金製中空押出形材 | |||||||

| 台車 | 方式 | 空気ばね車体直結・ボルスタレス方式 コイルばね・円筒積層ゴム併用軸箱支持装置 | ||||||

| 軸距 | 2500mm | |||||||

| 車輪径 | 860mm | |||||||

| 形式 | TDT204 | TDT204 | TDT204 | TTR8001 | TDT204 | TDT204 | TDT204 | |

| 主電動機 | 三相誘導電動機 連続定格出力275kW | |||||||

| 集電装置 | シングルアーム式(ばね上昇 空気下降式) | |||||||

| − | TPS302×2 | − | TPS302×2 | |||||

| 制御方式 | VVVFインバータ制御 | |||||||

| ブレーキ方式 | M車:回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ(応荷重付き) T車: 渦電流ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ(応荷重付き) | |||||||

| 保安装置 | ATC2周波方式 | |||||||

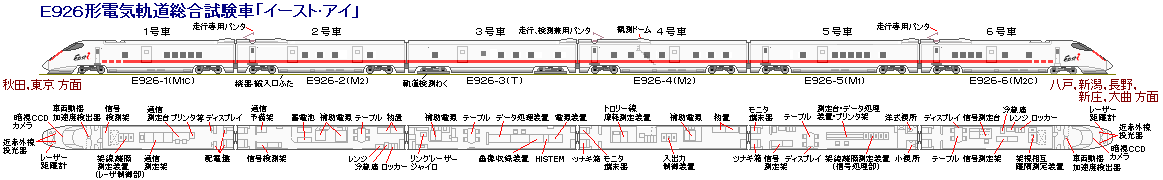

| 構 成 | 6両編成 5M1T | ||||||

| 電気方式 |

新幹線区間:交流25,000V 50/60Hz 在来線区間:交流20,000V 50Hz |

||||||

| 形 式 | E926-1 | E926-2 | E926-3,13 | E926-4 | E926-5 | E926-6 | |

| 種 別 | M1C | M2 | T | M2 | M1 | M2C | |

| 主な機器 | CI Comp | CI Comp | CI Comp | CI Comp | CI Comp | ||

| 主な計測装置等 | 軌道検測台車 | 観測ドーム 測定用パンタ |

|||||

| 主な用途 | 信号・通信関係 電車線関係 |

信号・通信関係 | 軌道関係 軌道データ処理 |

電車線関係 | 電力関係 便所・洗面所 |

信号・通信関係 電車線関係 | |

| 空車重量 | 46.6 | 49.6 | 43.0 | 45.4 | 42.1 | 48.7 | |

| 車体寸法 | 長さ | 23.075m(最大) | 20.5m(連結面) | 22.725m(最大) | |||

| 幅 | 2.945m | ||||||

| 高さ | 4.08m パンタ折り畳み高さ:4.29m | ||||||

| 最高運転速度 | 新幹線区間:275km/h 在来線区間:130km/h | ||||||

| 車体構造 | アルミ合金大型押出形材 | ||||||

| 台 車 | 方式 | ボルスタレス方式 | |||||

| 軸距 | 2250mm | ||||||

| 車輪径 | 860mm | 820 | 860 | ||||

| 形式 | DT207A | TR8012 | DT207A | ||||

| 主電動機 | 三相誘導電動機 連続定格出力300kW(MT205) | ||||||

| 集電装置 | シングルアームパンタグラフ(3台/編成) | ||||||

| − | PS206 | − |

PS206A 走行、検測兼用 | PS206 | |||

| 制御方式 | VVVFインバータ制御 | ||||||

| ブレーキ方式 | M車:回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ(応荷重付き) T車:電気指令式空気ブレーキ(応荷重付き) | ||||||

| 保安装置 | 新幹線区間:ATC2周波組合せおよびDS-ATC方式 在来線区間:ATS-P方式、EB-TE装置 | ||||||

| 列車無線 | 新幹線区間:LCX方式、構内防護 在来線区間:空間波方式、防護、構内 | ||||||