公営鉄道 Index

札幌市交

昭和47年2月の札幌冬季オリンピックを控えた昭和46年12月に2000形52両を投入し、最初の南北線が営業運転開始(全国4番目の地下鉄)。

それ以来順次整備が進められている。全てゴムタイヤ案内軌条方式。2000形は、平成11年6月27日に引退した。

| 線 名 | 区 間 | 駅数 | 営業キロ | 開 業 | 記 事 |

|---|

| 南北線(1号) |

麻生−真駒内 |

16 |

14.3km |

S46.12.16〜S53.3.16 |

複線 直流750V第三軌条。中央案内軌条ゴムタイヤ式 |

| 東西線(2号) |

宮の沢−新さっぽろ |

19 |

20.1km |

S51.6.10〜H11.2.25 |

複線 直流1,500V架空(剛体)架線。中央案内軌条ゴムタイヤ式 |

| 東豊線(3号) |

栄町−福住 |

14 |

13.6km |

S63.12.2〜H6.10.14 |

複線 直流1,500V架空(剛体)架線。中央案内軌条ゴムタイヤ式 |

・8000形

平成11年2月25日開業の東西線琴似〜宮の沢間2.8kmの延伸に伴い投入された。

アルミ合金製で車体寸法は長さ18m(連結面)、幅3.08m(側出入り口沓ずり)、高さ3.89m。全3扉(開口幅1400mm)ロングシート(セミバケット形状 1人460mm)の7両編成(3M4T)。

併せて6両編成の6000形を7両化する中間電動車8300形式も製作された。

側窓は中央の固定窓、左右の1枚下降窓を組合わせた3連窓で、妻側の窓は固定。路線図式と文字も併用した車内案内表示器を1両に各3台設けている。

架線は剛体架線で集電装置は菱形パンタ(正)、案内軌条はさみ式(負)。

台車はボルスタレス台車で、4輪独立懸架と3自由度系の車体装架バネ系(ゴムタイヤ、軸バネ、空気バネ)機構を持つ。

M台車では1車輪を1台の電動機で駆動する構成になっており、4個の電動機を横はりに、歯車箱を側はりに使用する構造として構造の簡素化と軽量化を図っている。駆動装置ははすば歯車2段減速で歯数比は9.301。

走行車輪は最大輪重5.8tに耐えるアルミホイール使用スチールコールド入りラジアル構造の窒素充填チューブレス、案内車輪はアルミ補助輪を内蔵した空気充填チューブレスゴムタイヤ。

走行車輪の内圧低下時の保安用としてアルミ合金製の補助車輪を走行車輪に対して1個ずつ案内輪受けはりの左右両端に取り付けている。

制御はVVVF制御(IGBT、1C4M 応荷重装置付き)。1時間定格70kW3相誘導電動機。

ブレーキは回生ブレーキ、補足ブレーキ付電気指令式電磁直通液圧変換式ブレーキ。基礎ブレーキは1車輪1組のキャリパー形ディスクブレーキを設け、各台車の空油圧変換装置の発生する油圧によって作動させる。

車上検査、機器監視、乗務員支援等の機能を持ったモニター装置を装備し、運転台には10.4インチカラーLCDで故障情報等を表示する。ひばりが丘側線から東車両基地留置線へ自動回送運転を行うAVC装置が付いている。

最高速度70km/h。起動加速度3.5km/h/s、減速度4.0(常用)、4.8(非常)km/h/s。

・7000形

昭和63年12月に開業した東豊線に投入された車両。

アルミ合金製3扉18m長車体の4両編成(2M2T)。回生ブレーキ付電機子チョッパ制御。

・6000形

昭和51年6月に開業した東西線に投入された車両。

アルミ合金製3扉18M長車体の6両編成(3M3T)。回生ブレーキ付電機子チョッパ制御。ATOによる自動運転だったが平成3年頃に機器が撤去され、新たにひばりが丘側線から東車両基地留置線へ自動回送運転を行うAVC装置が装備された。

・5000形

昭和46年12月に札幌地下鉄として最初に開業した南北線用の車両で、平成7年10月に営業運転開始。

2000系、3000系に継ぐ3代目で、18m長車体の非連接2軸ボギー車となった。

アルミ合金製4扉車で6両編成(3M3T)、VVVF制御(IGBT)。

起動加速度4km/h/s、最高速度70Km/h。

仙台市交

昭和62年7月に開業した新しい地下鉄で、1路線、1車種のみだが、ファジイ制御のATO運転等新しい技術が採用された。

平成15年9月18日東西線が事業認可。建設費2,735億円

| 線 名 | 区 間 | 営業キロ | 開 業 | 記 事 |

|---|

| 南北線 |

泉中央−富沢 |

14.8km |

S62.7.15〜H4.7.15 |

複線 1,067mm。直流1,500V架空線。ワンマン |

| 東西線 |

動物公園−荒井 |

14.4km |

平成27年度 |

複線 1,435mm。リニア地下鉄 13駅 |

・1000系

昭和62年7月に開業した南北線に投入された車両。この形式のみの21編成で運用している。

アルミ合金製20m長車体の4両(2M2T)編成、将来6両(4M2T)。ATOワンマン運転。ファジイ制御、光伝送の乗降監視テレビ等新しい技術が採用された。エリゴ併用シェブロン類似V形積層鋼板ゴムバネ方式ボルスタレス台車。

回生ブレーキ付電機子チョッパ、弱め界磁制御。ワンマン運転だがホーム可動柵は設けていない。

最高速度75Km/h。

東京都交

都営地下鉄12号線は、平成3年12月10日に光が丘−練馬間(3.8km)、平成9年12月19日に練馬−新宿間(9.1km)、平成12年4月20日に新宿−国立競技場(2.1km)、

平成12年12月12日に全線開業(全38駅中、新駅24駅、他線との接続駅26駅)した。平成11年12月15日に「大江戸線」と愛称名が決定している。総建設費は9,886億円。

唯一の都電として延長12.2kmの荒川線が残っている。

浅草線では古くから京成等と相直運転を行っており、京急成田空港駅が開業した平成10年11月18日からは、成田−羽田空港駅直通列車を運行開始した。

| 線 名 | 区 間 | 営業キロ | 開 業 | 記 事 |

|---|

| 浅草線(1号) |

西馬込−押上 |

18.3km |

S35.12.4〜S43.11.15 |

複線 1,435mm。直流1,500V架空線 |

| 三田線(6号) |

目黒−西高島平 |

26.5km |

S43.12.27〜H12.9.26 |

複線 1,067mm。直流1,500V架空線。

ワンマン。腰高式ホームドア |

| 新宿線(10号) |

新宿−本八幡 |

23.5km |

S53.12.21〜H1.3.19 |

複線 1,372mm。直流1,500V架空線 |

| 大江戸線(12号) |

光が丘−都庁前 |

40.7km |

H3.12.10〜H12.12.12 |

複線 1,435mm。直流1,500V架空線。

リニアモータ。ワンマン。 第3種は東京都地下鉄建設 |

| 都電荒川 |

三ノ輪橋−早稲田 |

12.2km |

S49 |

複線 1,372mm。直流600V架空線 |

・10-300形

新宿線で平成16年当時使用していた224両のうち、開業当初に製作した10-000形セミステンレス車108両が老朽化したため、その置換えとして全て新造車両で構成する8両編成の12編成96両と在来の10-000形中間増備車を組成し直した車両6両と編成する先頭車12両(6編成分)との合計108両が平成18年度までに投入された。

10-000形中間車と組成する12両の先頭車は10-300R形として形式が分けられた。

「ライフサイクルコスト低減」と「人と環境に優しい車両」というコンセプトどおり、設計にあたってはコスト低減のため最新の標準車両をベースに行なうこととし、各社比較検討した結果、JR東日本のE231系をベースに新宿線の車両限界等独自の要素を加味して製作することになった。

そのせいか、平成18年製の中間車18両はJR東日本の新津車両製作所で製造した。

車体は軽量ステンレスで、寸法は長さ20m(連結面 先頭車20.15m)、幅2.77m、高さ3.64m。8両編成で5M3Tだが、将来の10両化(6M4T)に対応できるようになっている。

客室内はE231系が基本で、座席は片側4扉片持ち式全ロングシート(1人幅450mm)、戸閉装置はスクリュー軸駆動電気式等であるが、地下鉄車両であることから天井風道、側窓きせ、袖仕切り、消火器箱などは金属化して火災対策を強化した。床敷物はゴム素材のものを採用し、万一の際に発煙、有害ガスの発生を抑えられるように配慮している。

台車は1本リンクけん引装置の軸はり式ボルスタレス台車で、固定軸距は2.2mとE231系より100mm長い。車輪は外形860mmのゴムリング付き防音波打車輪を採用した。基礎ブレーキ装置は踏面方押し式ユニットブレーキで、付随車には1軸1輪のディスクブレーキが付いている。

パンタグラフは、シングルアーム式で、上昇は電磁鍵外し、上昇下降検知機能付きとなっており、ユニットを組むM1車に2台、1M車には1台付いている。

VVVFインバータ制御(1C4M2群他 3レベルIGBT) 主電動機は一時間定格出力95kW、回転数2350rpmの3相誘導電動機でCFRPを使用したTD継手、歯数比7.07となっている。

ブレーキ装置は回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ(T車遅れ込め 各軸滑走検知台車毎の最粘着制御)。

E231系と同じく列車情報管理装置(TIMES)を搭載しており、放送装置、空調装置、車内外表示装置等も共通化している。

保安方式は新宿線用ディジタルATC以外に京王線用の在来ATSも搭載し、都・京王線用のSR無線装置は一体化して小形軽量化した。

最高速度120km/h。起動加速度3.3km/h/s、減速度4.0(非常4.5)km/h/s。 (京王線との「10号線直通車両規格」)

(10-300R)

在来車のシステムと合わせるため、回生ブレーキ付きチョッパ制御方式とし、戸閉装置も空気方式としている。

・12-000形

平成3年12月10日にいわゆる放射部の一部練馬〜光が丘が開業した12号線用として登場。小断面トンネルに対応するリニアモータ駆動の小形車両である。

アルミ製16.5m長車体の8両(8M)編成。回生ブレーキ付VVVF制御(IGBT 1C2M)。ファジイ制御ATOのワンマン運転。

セルフステアリング台車で、車輪は直径610mm防音リング付き。リアクションプレートとの標準空隙12mm。床面高さ800mm。

最高速度70km/h、起動加速度3.0km/h/s。

・10-000形

昭和53年12月に開業した新宿線用として登場。京王線との相互乗り入れを前提としたため1,327mmという特殊なゲージになっている。

外板のみステンレス鋼を使用するセミステンレス製20m長車体4扉8両固定編成(6M2T)。電動機出力は165kW。回生ブレーキ付電機子チョッパ制御。平成9年度最終増備の8次車はGTOサイリスタ素子によるチョッパ制御。

最高速度110km/h。起動加速度は都営線内3.3km/h/s、京王線内2.5km/h/s。

・8500形

都電荒川線用。老朽取り替えと荒川線のイメージアップのために平成2年に投入された。現在5両ある。

全鋼製13m車体長の1両編成でワンマン運転。床面はレール面上790mm。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C2M)。シェブロン式コイルバネ台車。

最高速度40km/h、起動加速度3.0km/h/s。

・6300形

昭和43年12月に開業した三田線用車両として平成5年6月末から新しく投入された。

ステンレス製20m長車体の6両(3M3T)編成。VVVF制御(GTO)、円筒積層ゴム式ボルスタレス台車を採用している。

起動加速度3.5km/h/s、最高速度120km/h。

営団南北線(清正公前〜目黒)、東急目蒲線との相互直通運転を行う。

・5300形

昭和35年12月に開業した浅草線用車両として平成2年に登場。

8両(4M4T)固定編成。回生ブレーキ付VVVF制御、ボルスタレス台車を採用している。

横浜市交

昭和47年12月に1号線上大岡〜伊勢佐木長者町間が開業し、その後延伸を続け現在の路線になった。

1、3号線は直通運転を行っており、運転ダイヤも一体。都市計画2号線は「みなとみらい21線」に計画が変わり、横浜高速鉄道が横浜〜元町・中華街間を運営中。

あざみ野〜湘南台間を「ブルーライン」、中山〜日吉間を「グリーンライン」と通称している。

昭和47年12月16日の開業時に投入された1000形と昭和59年に関東の地下鉄では初の冷房車両として登場した2000形は、平成18年12月16日に「さようなら運転」が行なわれ、営業から引退している。

| 線 名 | 区 間 | 営業キロ | 開 業 | 記 事 |

|---|

| 1号線 |

関内−湘南台 |

19.7km |

S47.1216〜H11.8.26 |

複線 1,435mm。直流750V第三軌条 |

| 3号線 |

関内−あざみ野 |

20.7km |

S51.9.4〜H5.3.18 |

複線 1,435mm。直流750V第三軌条 |

| 4号線 |

中山−日吉 |

13.0km |

H20.3.30開業 |

複線 1,435mm。直流1,500V架空線 リニア方式

鶴見-元町間50kmの一部 |

・3000形

昭和47年12月に開業した横浜地下鉄用の車両で、1000、2000系の後を受け、平成5年3月の新横浜〜あざみ野間の開業に合わせてに量産登場した。その後改良されながら増備が進んでおり、平成19年10月からはATO・ワンマン運転実施。

ステンレス製で、車体寸法は長さ18m(連結面)、2.76m、高さ3.525mで、6両(4M2T)固定編成。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C4M)。140kW誘導電動機(ギア比6.53)。SU形ミンデン式ボルスタレス台車。

戸塚〜湘南台間開業向けに増備された2次車(3000N形)は平成11年6月3日から営業運転に投入された。主回路はIGBT電圧形PWMインバータ(1C8M)で、ベクトル制御に、

台車はモノリンク式ボルスタレス台車に、シートは全ロングシート、7→6人掛けに変更されている。ブレーキ装置は応加重付き電空併用電気指令式電磁直通ブレーキで、T車優先遅れ込め制御。

基礎ブレーキはM車1、T車2枚のディスクを用いた全ディスクブレーキ方式である。

平成16年3月30日に3次車(3000R形)が営業開始した。開業当初に登場した1000形はアコモ更新などが行なわれてきたが、抵抗制御車で車体もセミステンレス製であり、

老朽化、陳腐化が進んだことから全てこの形式で順次更新することとなったもので、平成18年度までに14編成全てが置き換えられた。

基本仕様は2次車とほぼ同一で、ブロック工法による軽量ステンレス鋼体の採用、全車に車椅子スペース設置など最近の技術、考え方が取り入れられている。ATO・ワンマン運転機能搭載または改造を受けた。

重量はTc1:29.5t、M2:34.5t、M3:32.0t、M4:34.5t、M5:32.0t、Tc6:29.5tで、定員は先頭車122人(座席39人)、中間車133人(座席45人)。

平成17年10月28日からは4次車(3000S形)が営業開始した。昭和60年3月に横浜〜新横浜延伸開業に伴い増備した2000形9編成が機器更新時期を迎えたが、

陳腐化により平成19年10月のATO・ワンマン運転を行なうための改造範囲が広く車椅子スペースがないなどから2000系の部品を極力再利用して新製することとした。

Sミンデン式空気ばね台車、ブレーキ装置などは再利用、老朽機器は更新しATO・ワンマン運転関連機器の新規搭載を行い、併せて火災対策の強化、車内情報表示器の充実、バケットシートの導入、列車制御管理装置への機能強化などが行なわれた。

11月から毎日1編成ずつ営業線に投入され、翌年8月までに全て置換えが完了した。

3000の後に付く1文字のアルファベットは2次車New、3次車Replace、4次車Satisfactionの頭文字をとったものである。ワンマン機器未搭載車両は改造を受けたが、ワンマン対応改造を受けた1次車は3000Aと通称された。

最高速度90km/h。起動加速度3.2km/h/s 減速度3.5(非常4.5)km/h/s。

名古屋市交

最初の地下鉄が東京、大阪に次いで昭和32年に開業した。平成12年1月19日に4号線大曽根〜砂田橋(4号線全線のうち、名城線とつながる区間が先行開業したので路線図上は名城線)間開業。

上飯田連絡線のうち上飯田−平安通間0.8kmについては第2種鉄道事業者。

上飯田連絡線の開業により、名鉄小牧線と地下鉄上飯田線とで相互直通運転が行われ、味鋺駅から平安通駅までが約4分で結ばれた。また、上飯田連絡線の開業にあわせて名鉄小牧線の複線化が進められるほか、

将来は、地下鉄上飯田線として丸田町までの延伸や、丸田町での地下鉄東部線との接続が計画されている。開業時 40両(名鉄32両・市交8両) 編成車両数 開業時 4両編成

平成16年10月6日の名城線名古屋大学−新瑞橋間開業に伴い、名城線の環状運転開始。一周26.4kmを48分で結ぶ。

| 線 名 | 区 間 | 営業キロ | 開 業 | 記 事 |

|---|

| 東山線(1号) |

高畑−藤ヶ丘 |

20.6km |

S32.11.15〜S57.921 |

複線 1,435mm。直流600V第三軌条 |

| 鶴舞線(3号) |

上小田井−赤池 |

20.4km |

S52.3.18〜H5.8.12 |

複線 1,067mm。直流1,500V架空線 |

| 名城線(2号) |

大曽根−名古屋港 |

14.9km |

S40.10.15〜S46.12.20 |

複線 1,435mm。直流600V第三軌条 |

| 名港線 |

金山−名古屋港 |

|

|

H16.10.6 環状化に伴い名称変更 |

| 名城線(4号) | 金山−新瑞橋 | 5.7km | S49.03.30 | 複線 1,435mm。直流600V第三軌条 |

| 大曽根−砂田橋 | 1.7km | H12.01.19 |

| 砂田橋−名古屋大学 | 4.5km | H15.12 |

| 名古屋大学−新瑞橋 | 5.6km | H16.10.6 |

| 桜通線(6号) |

中村区役所−野並 |

14.9km |

H1.9.10〜H6.3.30 |

複線 1,067mm。直流1,500V架空線。ワンマン |

・7000形

平成15年3月27日の名古屋市交上飯田線開業に合わせて投入した4両編成の車両で、名鉄小牧線と相互直通運転を行う。全40両のうち、市交は2編成8両を持つ。名鉄が同時に新製する300系と極力機器の仕様や配置、客室内標記等について共通化している。

ワンマン運転であるが、ATOは準備工事で、ホーム可動柵開閉機能を持っている。車上モニタ、ミリ波式対列車映像電送装置。

軽量ステンレス20m長2.725m幅車体、4両(2M2T)編成。中間車に転換式クロスシート。ロングシートはバケット式で1人470mm幅。厚さ5mmの緑色熱線吸収UVカットガラスとし、カーテン省略。

ヨーダンパ付きSUミンデン式ボルスタレス台車。WN継手。Zリンク式けん引装置。

VVVFインバータ制御(各M車に1C2M2群 2レベルIGBT ベクトル制御)。純電気ブレーキ。170kW誘導電動機。上昇検知機能付きシングルアームパンタグラフ1台/M車。

回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ、遅れ込め制御。常用・非常・保安・ATCブレーキ。耐雪ブレーキ。

最高速度100km/h、起動加速度3.0km/h/s、減速度3.5km/h/s。

・6000形

平成元年9月にいわゆる放射部の一部が開業した桜通線用に投入された車両。平成6年度からATO、ワンマン運転。

軽量ステンレス車体、現在5両(3M2T)、将来8両(4M4T)。回生ブレーキ付VVVF制御、ボルスタレス台車。ATO、画像伝送装置等のワンマン運転用設備あり。

・5050形

昭和32年に開業した東山線用の車両で、平成3年5月に登場した。

軽量ステンレス製16.5m長車体の6両(4M2T)編成。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C8M)。円錐積層ゴム式ボルスタレス台車。

起動加速度3.3km/h/s、最高速度65km/h。

・3050形

昭和52年に開業した鶴舞線用の車両で、平成5年8月の上小田井・庄内緑地公園間延長開業等に合わせ、4月1日営業運転開始。

ステンレス製20m長車体基本6両(3M3T)、将来8両(4M4T)。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C4M)。円錐積層ゴム式ボルスタレス台車。

6両(3M3T)編成で、最高速度100km/h。

名鉄豊田線、犬山線と直通運転を行う。

・2000形

昭和40年に開業した名城、4号線用の車両で、名古屋デザイン博開催、沿線輸送力強化のために平成元年に登場した。

ステンレス製16m長車体の6両固定(4M2T)編成。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C8M)。円錐積層ゴム式ボルスタレス台車。

起動加速度3.3km/h/s、最高速度65km/h。

京都市交

平成9年10月に開業した地下鉄東西線には、スクリーンタイプのホームドアが設置してあり、また、御陵駅からは三条通りの路面電車区間が廃止になった京阪京津線が乗り入れている。

| 線 名 | 区 間 | 営業キロ | 開 業 | 記 事 |

|---|

| 烏丸線 |

国際会館−竹田 |

13.7km |

S56.5.29〜H9.6.3 |

複線 1,435mm。直流1,500V架空線 |

| 東西線 |

醍醐−二条 |

12.7km |

H9.10.12 |

複線 1,435mm。直流1,500V架空線(小形車両)。ワンマン。フルホームドア

御陵−三条京阪間は2種。3種は京都高速鉄道(株) |

・50系

平成9年10月に開業した小断面の東西線用に投入された車両。

ステンレス製16.5m長車体の6両(4M2T)編成。回生ブレーキ付きVVVF制御(GTO)。ATOワンマン運転。駅にはホームドアがあり、画像伝送装置等のホームドア対応設備を装備。Zリンクけん引装置モノリンク式ボルスタレス台車、車輪径660mm。

最高速度75km/h。

・10系

昭和56年に開業した京都を南北に貫く烏丸線用に投入された車両。

6両(4M2T)、全アルミ合金、回生ブレーキ付電機子チョッパ制御。

大阪市交

7路線、111駅、115.6kmの路線を持ち、1日平均270万人が利用。利用者の約半数を輸送する御堂筋線は10両編成、最小2分ヘッド運転実施。平成7年夏に車両冷房化率100%。

| 線 名 | 区 間 | 営業km |

開 業 | 駅数 | 記 事 |

|---|

| 御堂筋線(1号) |

江坂−中百舌鳥 |

24.5km |

S8.5.20〜S62.4.18 |

20 |

複線 1,435mm。DC750V 第三軌条 |

| 谷町線(2号) |

大日−八尾南 |

28.1km |

S42.3.24〜S58.2.8 |

26 |

複線 1,435mm。DC750V 第三軌条 |

| 四つ橋線(3号) |

西梅田−住之江公園 |

11.4km |

S17.5.10〜S47.11.9 |

11 |

複線 1,435mm。DC750V 第三軌条 |

| 中央線(4号) |

コスモスクエア−長田 |

17.9km |

S36.12.11〜H9.12.28 |

14 |

複線 1,435mm。DC750V 第三軌条 |

| 千日前線(5号) |

野田阪神−南巽 |

12.6km |

S44.4.16〜S56.12.2 |

14 |

複線 1,435mm。DC750V 第三軌条 |

| 堺筋線(6号) |

天神橋筋六丁目−天下茶屋 |

8.5km |

S44.12.6〜H5.3.4 |

10 |

複線 1,435mm。DC1,500V 架空線 |

| 長堀鶴見緑地線(7号) |

大正−門真南 |

15.0km |

H2.3.20〜H9.8.29 |

17 |

複線 1,435mm。DC1,500V 架空線 リニア駆動 ATOワンマン |

| 今里筋線(8号) |

井高野-今里 |

11.9km |

H18.12.24 |

11 |

複線 1,435mm。DC1,500V 架空線 リニア駆動 手動ワンマン ホーム可動柵 |

| ニュートラム(新交通) |

コスモスクエア-住之江公園 |

7.9km |

S56.3.16〜H17.7.1 |

10 |

複線 1,435mm。3P AC600V 第三軌条 |

・80系(リニアモータ駆動)

平成18年12月24日開業の8号線(今里筋線)に投入した車両。長堀鶴見緑地線用70系車両をベースに「人に優しい」地下鉄を目指して設計され、平成16年11月に近畿車輌製の01試験車両が落成、長堀鶴見緑地線で各種試験を実施後8号線へ転線。02編成以降は川崎重工業も加わり、開業までに全体で17編成68両が登場。台車は住友金属、主回路は日立製作所、電動機は三菱電機製である。

車体はアルミ合金製で、長さ15.6m(連結面 先頭車15.8m)、幅2.49m(客室幅2.28m)、高さ3.04m、床面高さ0.85m、客室高さ2.045mの小形低床車体の4両(4M)編成。

定員374(座席120)で、質量はM2cが26.5t、中間車のM1が24.5tとなっている。

外部塗装は薄いクリーム色をベースとし、今里筋線の路線カラーであるだいだい色を側面中央部と上部(ライン)、前面貫通路下部に配し、ドア部は少し濃いクリーム色として扉の位置を分かりやすいようにした。さらに先頭車の前面右下部にはリニアモータの「LIM」と8号線の「8」をアレンジしたマークが付いている。

8号線はホームに可動式ホーム柵を設けてあり、手動運転でもあるため、70系のATOから80系ではATC/TASC(定点停止支援装置)に変更した。

ホームと車両床面段差低減のため、床面を下げるのでなくホーム高さを長堀鶴見緑地線より30mm高くして対処した。車椅子スペースは各車1ヶ所設け、非常通報器を付置している。非常通報器はその反対側の妻部にも設けている。

片側両開3扉(幅1300mm)の全ロングシート(バケットタイプで幅470mm/人)で、側窓は大形1枚窓とし、中央の2枚のみ上部250mmだけ開き他は固定である。戸閉装置は初めて電気式を採用しており、ダイレクトドライブ形DCブラシレスモータ、タイミングベルト式伝達機構、マイコン制御装置、戸閉スイッチ、電磁式ロック機構により構成され、戸挟み検知および指詰め検知機能を有している。

乗換え案内やPR等の表示を行なうマルチLED表示器とチャイム付き扉開閉案内器を乗降部上部にそれぞれ千鳥配置している。

台車は3点支持積層ゴム軸箱支持装置のリニアモーター駆動自己操舵空気ばね台車で、固定軸距は1.9m、車輪径660mmである。基礎ブレーキはダイヤフラム式ディスクブレーキ(1軸1ディスク)となっている。

集電装置は両先頭車にばね上昇空気下降式シングルアームパンタを両先頭車に搭載、母線を引き通して離線防止を図っている。

リニアモータは100kW相当の車上1次片側式リニアインダクションモータ(空隙12mm)でリアクションプレートは幅360mmの平板式でアルミ15mm、鉄22mmのアルミクラッド製。

制御装置は2レベルVVVFインバータ制御方式(ベクトル制御 1C2M2群)で、ブレーキ装置は回生ブレーキ併用電気指令式電磁直通空気ブレーキ(応荷重、増圧機能)。保安方式は、ATCでTASC付き。車上遠隔制御装置(TRON)を70系に引き続いて搭載しており、車両間、機器間をネットワークで結び、乗務員支援や各機器への制御指令、状態監視、点検・検査等を行なう。

最高速度70km/h。起動加速度2.5km/h/s。 減速度3.5(非常4.5)km/h/s。

・70系(リニアモータ駆動)

平成2年3月20日に花と緑の博覧会に合わせ鶴見緑地〜京橋間が開業した長堀鶴見緑地線用車両。平成8年12月11日に心斎橋まで延伸開業しATOワンマン運転を開始、平成9年8月29日には鶴見緑地−門真南、心斎橋−大正(JR環状線接続)間が開業した。

アルミ合金製15.6m長小形低床車体の4両(4M)編成。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO)リニアモータ駆動。リアクションプレートとの隙間は12mm。車輪径660mmのセルフステアリング台車。床面高さ850mm。

最高速度70km/h。起動加速度2.5km/h/s。

・25系

昭和44年に開業した千日前線車両で、平成3年度登場の「新20系」。

軽量ステンレス製、4両(2M2T)、回生ブレーキ付VVVF制御。

・66系

昭和44年に開業した堺筋線用車両。

軽量ステンレス製18.9m長車体、当初6両(3M3T)、将来8両(4M4T)、全ロングシート。回生ブレーキ付VVVF制御(1C4M)、1本リンクけん引装置SU式ボルスタレス台車

起動加速度2.7km/h/s、最高速度70km/h。

天神橋筋六丁目で阪急千里線、京都線と相直運転を行っている。

・24系

昭和36年に開業した大阪市を東西に貫く中央線用車両で、平成3年度登場の「新20系」。

軽量ステンレス製、6両(3M3T)で8両まで増結可。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C4M)。ペデスタル台車。

起動加速度2.5km/h/s、最高速度70km/h。

長田から近鉄東大阪線と相直運転を行い生駒市に至る。

・23系

昭和17年に開業した四つ橋線用車両で、平成2年度登場の「新20系」。

軽量ステンレス製、6両(3M3T)、回生ブレーキ付VVVF制御。

・22系

昭和42年に開業した谷町線用車両で、平成2年度登場の「新20系」。

軽量ステンレス製、6両(3M3T)、回生ブレーキ付VVVF制御。

・21系

昭和8年に開業した御堂筋線用車両で、平成2年度登場の「新20系」。昭和51年2月営業投入した初の冷房車10系の後継。

軽量ステンレス製、10両(5M5T)、回生ブレーキ付VVVF制御。

神戸市交

HomePage

西神延伸線・西神線・山手線は一体の路線として運用されている。平成7年1月18日の阪神淡路大地震の際には大きな被害を受けたが半年後の7月には完全復旧した。

| 線 名 | 区 間 | 営業キロ | 開 業 | 記 事 |

|---|

| 西神線 | 西神中央−新長田 | 15.1km | S52.3.13〜S62.3 | 複線 1,435mm。直流1,500V架空線 |

| 山手線 | 新長田−新神戸 | 7.6km | S58.6.17〜S60.6.18 | 複線 1,435mm。直流1,500V架空線 |

| 海岸線(夢かもめ) | 三宮・花時計−新長田 | 7.9km | H13.7.7 | 複線 1,435mm。直流1,500V架空線 |

・3000系

昭和52年3月に開業した神戸地下鉄用車両で、1000、2000系の後継として平成4年度に登場。

アルミ合金製19m長の6両(4M2T)編成。回生ブレーキ付VVVF制御(GTO、1C8M)。運転の画一化、乗り心地の向上のためATO装置をつけている。

福岡市交

昭和56年年7月の室見〜天神開業以来、順次延伸し、空港線(姪浜〜福岡空港)、箱崎線(中洲川端〜貝塚)、橋本〜天神南の3路線35駅、29.8kmで営業している。

地下鉄では日本初のワンマン運転、ATOによる全自動運転(七隈線)実施。

| 線 名 | 区 間 | 営業キロ | 駅数 | 開 業 | 記 事 |

|---|

| 空港線(1号) |

姪浜−福岡空港 |

13.1km |

13 |

S56.7.26〜H5.3.31 |

複線 1,067mm。直流1,500V架空線。ワンマン。ホーム可動柵 |

| 箱崎線(2号) |

中洲川端−貝塚 |

4.7km |

7 |

S57.4.20〜S61.11.12 |

複線 1,067mm。直流1,500V架空線。ワンマン。ホーム可動柵 |

| 七隈線(3号線) |

橋本−天神南 |

12.0km |

16 |

H17.2.3 |

複線 1,435mm。直流1,500V架空線。全自動。ホーム可動柵 |

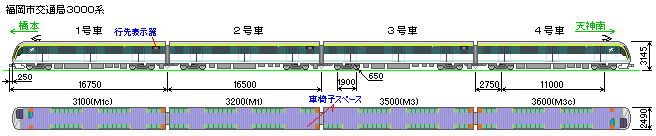

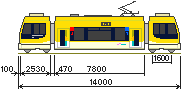

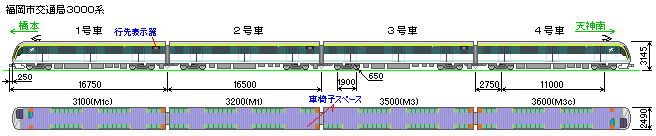

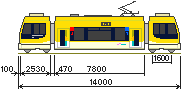

・3000系(リニアモータ駆動)

平成17年2月3日に開業した七隈線に投入した車両。開業時には4両編成17編成が投入された。通常のトンネル断面の55%程度の小断面トンネルとし、小形で急勾配、急曲線に対応できる鉄輪式リニアモーターシステムを採用した。

日本の地下鉄で初めてATO(Automatic Train Operation)技術をベースとした全自動運転システムを採用し、無人運転も可能だが、嘱託職員の添乗員を乗せるという(「添乗員付きドライバレス運転」で、乗務員が運転席に常時乗務していない運転形態)。

全電動車の4両編成で、定員は378(座席145)名で中間電動車2両を追加して6両編成にすることも可能。

車両や運行管理システムの設計、製作は日立製作所が一括受注しており、同社が起用したドイツの工業デザイナー、アレクサンダー・ノイマイスター氏のデザイン提案を受けた斬新な車両デザインとなっている。更に設計にあたってはユニバーサルデザイン等統一されたいくつかの基本コンセプトをもとに進められた。

車体塗装は地色が白色で、上半の窓周りは沿線地域の山々の稜線を表現した緑色に塗装され、上部と前頭部には黄緑色のラインが、車体下部全体には川の流れを表現した水色のストライプのラインが入っている。

車体構造はアルミダブルスキン構体で、車内騒音低減のために重量増を抑えながら制振、防音、断熱材等を効果的に配置した。

車体寸法は長さ16.5m(連結面 先頭車16.75m)、幅2.49m、高さ3.145mと従来より一回り小さく、1000系・2000系に比べて長さと高さは75%程、幅は90%程に抑えられている。床面高さは830mm、客室内寸法は高さ2.09m、幅2.28mとなっており、やや天井からの圧迫感がある。そのためか、荷棚や中吊広告枠は廃止、照明ラインは端に縦配置されている。

片持ち式全セパレートタイプロングシートで1人の座席幅は465mm。片側3箇所に1300mm幅両開き扉があり、扉間の側窓は複層ガラスの1枚大形固定窓である。車椅子スペースは中間の2両の中心よりに1ヶ所ずつ付いている。側扉上部の鴨居部分にはマップ式とフリーパタン式の車内案内表示装置が交互に配置されている。

両端の運転席には客席との仕切がなく、空間をオープン化し、更に運転席は収納式のベンチシートタイプとなっていて、旅客が座ることもできる。その場合、機器を操作できないようにカバーがされる。添乗員は最寄の側扉が単独で開閉できるようになっているためそこから出入りでき、運転室側開戸は省略した。避難用の先頭車前部貫通扉は全自動運転への対応から車内、外のどちらからも開けるようになっている。

台車は3点支持積層ゴム軸箱支持装置のリニアモーター駆動自己操舵空気ばね台車で、リニアモーターは台車枠装荷方式で高さ調整はシムで行う。固定軸距は1.9m、車輪は曲線通過時のきしり音を低減するための防音機能と車輪寿命を考慮し直径650mmの片側ゴムリング式防音車輪を採用した。基礎ブレーキはダイヤフラム式ディスクブレーキ(1軸1ディスク)となっている。

集電装置は両先頭車にばね上昇空気下降式アルミニウム製シングルアームパンタを両先頭車に搭載、母線を引き通して離線防止を図っている。

リニアモータは150kW相当の車上1次片側式リニアインダクションモータ(空隙12mm)で、リアクションプレートは力行・回生区間は力率・効率から銅クラッド、惰行区間は省エネ、コスト面からアルミクラッドを敷設し、その割合は7対3となっている。

制御装置は2レベルVVVFインバータ制御方式(ベクトル制御 1C2M2群)で、ブレーキ装置は回生ブレーキ併用電気指令式電磁直通空気ブレーキ(応荷重、全電気ブレーキ)。保安方式は、ATC、ATO(トランスポンダ方式)

最高速度70km/h。起動加速度3.2km/h/s、減速度4.0(非常4.5)km/h/s。

(全自動運転)

全自動運転は極めて精度の高い運転制御が可能なATO(Automatic Train Operation)技術をベースとしており、新交通システムでは相当の実績もある。

しかし、特に地下鉄はトンネル内という閉鎖空間を走行するため、何かのトラブルで駅間で停車してしまうと避難が難しく、列車を駅間に停車させないということが原則で、更に、乗客に不安を与えない、走行安全性を確保するということが(七隈線では添乗員はいるが)無人では特に重要であり、車両で直接走行に関係する装置は2重系または2ユニット構成として片方が故障しても走行できるようにした。また、架線停電などが起きても車載バッテリから電源を供給し、運転機能や車内に数箇所設置した非常通報装置での地上指令員との連絡機能、最低限の照明などは維持できるようにしている。

地上の運行管理システムも主要な装置は2重系構成とし、車両の状態を常に監視、異常発生時には車上の添乗員と連携して速やかに対応できる体制を整えている。

それらの機能は、地上の運行管理システム、可動式ホーム柵、車上のATOなどで構成され、地上と車上間の情報伝送には列車無線(全線)とATO地上子(駅部)を用いることで実現される。

異常時対応として、車両側には機器の状態監視機能、支障物検知装置、異常振動検知装置などが設けられており、列車無線との連携で運輸指令へ速やかに情報を伝送、この情報を基に運輸指令で次の判断業務を行う。乗客対応としては、地上にホームからの転落を防止する可動式ホーム柵、車上に車内案内表示装置・放送装置、乗客が運輸指令と直接会話できる非常通話装置を備えている。

異常事象に対する機能としては、駅間停車時の再力行機能、駅火災時の駅通過機能、地震発生時の震度による速度制限・強制停止機能、万一の乗客避難時の先頭貫通路ロック解除機能等を持っている。

・2000系

平成4年12月に福岡空港延伸開業に先立ち登場した車両で、6編成ある。運転台はワンマン、ツーマン運転対応。軽量ステンレス製20m長車体6両(4M2T)、回生ブレーキ付VVVF制御(1C8M)。ミンデン式ボルスタレス台車。車椅子スペース、非常通話装置、車内案内表示装置等が付いている。

最高速度110km/h。起動加速度3.3km/h/s、減速度3.5(非常4.0)km/h/ss。

・1000系

昭和56年7月26日の空港線室見〜天神間開業時に投入された車両で、18編成ある。運転台はワンマン自動運転と乗り入れ先のJR九州筑肥線内の2名運転に対応した構造。

セミステンレス製20M長車体6両(4M2T)、回生ブレーキ併用電気指令式電磁直通ブレーキ。脈流直巻補極付き自己通風直流電動機。150kW。サイリスタチョッパ制御(1C8M)。円筒案内式空気バネ車体直結台車。

平成9年度以降、VVVFインバータ制御化(IGBT 4M1C2群)、車体一部更新工事等を行ってリニューアルし、1000N系化。

最高速度90km/h。起動加速度3.3km/h/s、減速度3.5(非常4.0)km/h/ss。

熊本市交

DC600V、標準軌。

・9700系超低床路面電車

平成9年8月2日から営業運転開始。ドイツのアドトランツ社の技術を導入。側出入り口でレール面上300mmの超低床電車。床面はレール面上一般部で360mm、側出入口で300mm、リフト付。外国では床面高さ18cmの例もあるという。

車体装架の誘導電動機で1車体1台車の2車体連接車。ボルスタレス4輪台車で車輪径650mm、独立弾性車輪。

回生・発電併用VVVF制御(IGBT 1C1M)。起動加速度2.5(設計性能4.68)km/h/s、最高速度40(設計性能70)km/h。

鹿児島市交

DC600V架空単線、標準軌。

・1000形超低床式路面電車

平成14年1月15日から営業運転開始。アルナ車両製の純国産超低床LRV。側出入り口でレール面上300mmの超低床電車。

客室床面はレール面上一般部で330mm、側出入口で310mmだが、両先頭車は運転室となっていて床面高さは815mmとなっており、ぎ装スペースはある。

鋼製3車体構成で、1台車の両先頭車は運転台のみで、客室の中間車はフローティングとなっており、連接部の上下にそれぞれ連接装置を設け車体相互がヨーイング方向の回転のみ許容する機構になっている。台車は1軸駆動(車短側)ボルスタレス2軸台車で左右アンカーけん引となっており、台車は車体に対してボギーしない。車輪径660mm。台車装架の60kW誘導電動機でWN継手、ギア比85/13=6.54。

回生・発電併用VVVF制御(IGBT 1C2M)。電気指令式電気機械ブレーキ 片押し式電動ばねブレーキ。

最高速度40(設計性能70)km/h。起動加速度3.05km/h/s、減速度 常用4.6(非常5.0)km/h/s。

平成14年1月15日から営業運転開始。アルナ車両製の純国産超低床LRV。側出入り口でレール面上300mmの超低床電車。

平成14年1月15日から営業運転開始。アルナ車両製の純国産超低床LRV。側出入り口でレール面上300mmの超低床電車。